大學畢業即創業比例逐年上升 超半數熬不過3年

- 發佈時間:2015-08-14 08:00:35 來源:中國青年報 責任編輯:張明江

2010年,東北小夥兒王碩斌從北京大學電腦專業本科畢業了,那一年,本科生中僅有0.9%選擇了創業。

這是致力於大學生就業數據挖掘的麥可思研究院發佈的《中國大學生就業報告》中的數據。5年後,在全國應屆畢業生人數達到歷史最高的749萬的背景下,某網站發佈的《2015年應屆畢業生就業力調研報告》顯示,參與調查的2015屆畢業生中選擇自主創業的比例高達6.3%。

大學畢業即創業比例逐年上升

5年前,剛畢業就創業還是件“孤獨”的事。

2009年,王碩斌在校時就開始了自己的第一次創業——做化粧品團購網站。為了省錢,他和合夥人包攬了從擺拍、修圖到寫代碼、寫文案、做推廣、當客服等所有瑣碎事情,網站于2010年王碩斌畢業時上線。“2010年剛畢業那會兒我還有工作,是兼職創業”,王碩斌一天常常要工作近16個小時。

“當時創業的人很少。我家本來就是做生意的,家裏人不想讓我讀這麼多年書後又做生意,想讓我當公務員。”王碩斌説。但短短幾年後,引導和鼓勵大學畢業生創業的政策頻出,大學畢業後選擇自主創業的人數猛增。

2014年6月,人社部、教育部等9個部門聯合實施新一輪“大學生創業引領計劃”,將在4年內引領全國80萬大學生創業作為目標之一。2014年12月,教育部規定高校可允許學生休學創業。

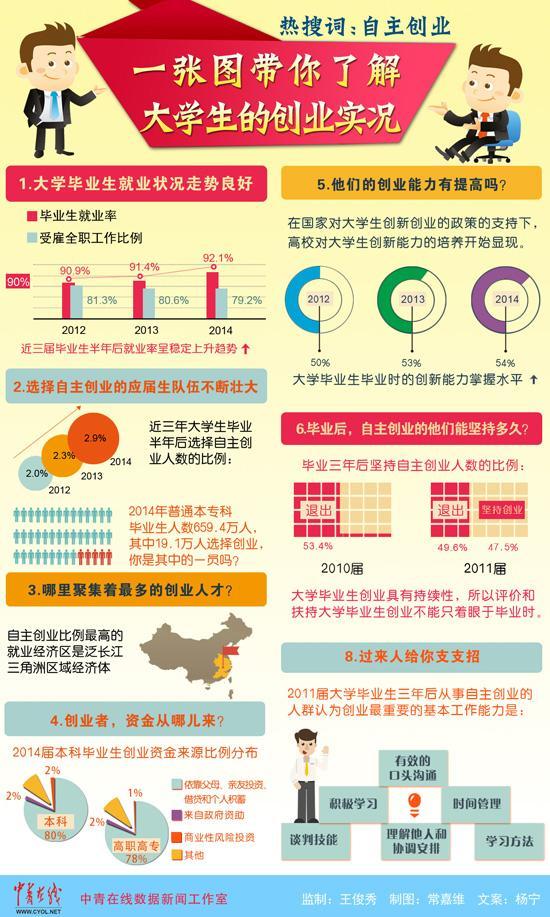

麥可思研究院研究了近年的數據後發現,包括本科畢業生和高職專院校畢業生在內的中國大學生畢業後選擇自主創業的比例基本呈逐年上升的趨勢:2007年1.2%,2008年1%,2009年1.2%,2010年1.5%,2011年1.6%,2012年2%,2013年2.3%,2014年2.9%。

通過梳理近5年的麥可思數據,記者發現:高職專院校畢業生創業比例始終高於本科院校創業比例。

上海教育科學研究院副院長馬樹超認為,高職專院校畢業自主創業率之所以高於本科院校,是因為高職專院校的專業與課程設置“更偏實踐和應用”,“所以很多創業是跟自身專業相關的”。

“我就是想創業”

2012年從清華大學法學專業碩士畢業後,許耀文進入一家央企擔任董事長助理。兩年多後,他扔掉“鐵飯碗”,加入創業大軍。

“覺得生活太平淡,想做點轟轟烈烈的事情,我就是想創業。其實當時還對創業沒什麼概念,先有熱情,再找方向。”拉上之前打籃球認識的好哥們兒王通,許耀文搭建了朋友聚會平臺聚場網,以此將聚會者與聚會場所連接起來。“創業也是因為在北京壓力大,光腳的不怕穿鞋的。”老家在雲南的許耀文笑著説。

在中關村創業大街上,創業理想和“馬雲”被頻繁提及。一家創業咖啡館的廣告詞寫著:從這裡出發,你離喬布斯只有一根網線的距離。

受訪的近二十名大學畢業創業者面對“為什麼選擇創業”的提問,回答一般都是“我就是想創業”、“我喜歡創業相對自由的狀態”、“之前就有這樣的理想”。

據麥可思研究院過去6年的統計數據,本科畢業生在創業動機一欄中選擇“理想就是成為創業者”的比例始終佔據第一位,在40%以上,其中2008年41%,2009年44%,2010年41%,2011年46%,2012年51%,2013年46%,2014年48%。

“有好的創業項目”則位列創業動機第二位,且近6年比例均保持在14%左右。

當受訪創業者談到最初對創業狀態的理解時,“自由”、“挑戰”與“激情”是出現最多的詞彙。

超半數畢業即創業者熬不過3年

經過近1年的努力,王碩斌的網站終於在2010年年底實現盈利。就在嘗到甜頭的王碩斌準備辭職全職創業時,合夥人出現了問題,導致這場創業于2011年無疾而終。王碩斌重整旗鼓2012年又開始了第二次創業,半年後創業項目逐漸步入正軌。

與王碩斌不同的是,更多剛畢業就創業的年輕人在不久後選擇了退出。

據麥可思《中國大學生就業報告》數據顯示,畢業半年後自主創業的應屆本科畢業生,3年後有超過半數的人退出創業。其中,2007年創業的應屆畢業生3年後還有36.4%的人還在繼續,2008年這一數字為33.7%,2009年為29.6%,2010年為41.1%,2011年為44.8%。

對此,拉勾網聯合創始人鮑艾樂認為,創業本身其實就是篩選的過程,“創業並不光鮮,過程非常艱苦,是對信心的極大考驗,很多人是撐不下來的”。

不少投資人不約而同地將退出創業或創業失敗的原因與創業者自身的心態和能力聯繫到一起。

德迅投資董事總經理邱淳認為,“為創業而創業”的動機是當下大學畢業生創業失敗率較高的原因之一,“基於不想工作、不想給別人打工的想法而創業,不一定是種很好的創業心態。創業需要先有耐心的積累,憑著想象和熱情一頭扎進去會走很多彎路”。

“要理想不要理想主義”則是天使灣創投副總裁尚耀庭對年輕人創業應有心態的概括:“不少年輕人來找我們時都抱著改變世界的想法。這很好,但很多時候也不現實。如果大家都想做出阿里巴巴、百度這樣的成果,失敗率肯定高,願望要與能力相匹配。”

從項目角度來看,國信行健股權投資基金管理公司投資總監柏婷認為,如果創業項目本身是做技術研發創新的高校科研成果,可以快速市場化,創業成功的可能性就較大,因為技術門檻高,對創業團隊前期管理水準要求就相對低,項目存活兩三年是非常正常的,“但模式容易被複製,無核心競爭力,甚至完全複製美國網際網路玩法的創業項目,創業失敗的幾率就較大”。

投資機構並不青睞一畢業就創業的人

在拿到50萬元種子投資前,許耀文已經至少找30家投資機構談過了。“可能是受媒體報道的影響,不少人都覺得找投資特別容易,但其實並不是。”在中關村創業大街上,許耀文利用與投資人見面的間隙告訴記者。

據麥可思研究院《中國大學生就業報告》統計,在應屆本科畢業生自主創業的資金來源中,風險投資所佔的比例徘徊在1%~2%上下,最高是4%。父母親友投資或借貸、個人積蓄是創業資金的主要來源,2009年~2014年,這些資金所佔比例始終在80%以上。王碩斌第一次創業的起始資金中有二三十萬來自其父母。

“1年裏少説也有幾千個剛畢業的學生來找我們投項目。”尚耀庭説,“但我們真正投下去的也就三五十個,與其他機構相比,這個數量已經不小了,我們畢竟還是比較青睞年輕人。”

受訪的投資人普遍認為大學生剛畢業就創業“不太靠譜兒”。

即便曾多次投資大學生創業項目,真格基金投資管理副總裁劉元告訴記者:“大學生創業本身被公認為是高風險的事,失敗率比有過工作經驗、甚至有過失敗創業經歷的創業者高出許多。除非是擁有異於常人的天才或經歷,大學畢業生往往很難從優秀的基金獲得投資”。

柏婷則認為,創業需要的“對行業的深刻認識,豐富的人脈資源,組建團隊、洞察數據”等能力,“應屆畢業生不太可能具備”。

“小而美”創業更容易成功

“事實上,創業不一定非要拿風險投資的錢,不一定非要選擇現在流行的O2O移動互聯網雲服務等‘風口’,很多人其實忽視了從傳統行業切入的可能性,比如餐飲、零售等。”劉元説,“現金流為正,小本經營,就算損失也損失不了很多。且從傳統行業入手,不僅積累了社會經驗,也能對創業有基本的認識,往往還能相對短期的時間完成最初的資本積累。”

今年6月剛從中國青年政治學院畢業的韓沁雯回到福建泉州老家,開了一家針對學齡前兒童到初中生的教育培訓機構,以課後輔導和興趣拓展為主。“開這家機構其實是興趣、專業和實際情況相結合的結果:我的專業本身就與教育有關,又喜歡小孩子,加上覺得這行發展前景不錯。”韓沁雯説。

家鄉同類教育機構的真空狀況是韓沁雯選擇回家的主要原因,“在北京啟動成本高、同類機構多,成功率會低一些。其實我沒把這個當創業,只是當成我想做的事、想做的工作”。

與韓沁雯有著相同做法的大學畢業生還有不少。

據麥可思研究院《大學生就業報告》顯示,教育培訓、中小學教育、零售、個體服務業等行業已經成為應屆本科畢業生創業最集中的行業,甚至超過了網際網路創業所佔的比例。

以2014年本科畢業生為例,教育業、零售商業、媒體資訊及通信産業是創業最集中的3大行業,分別佔比13%,11.1%和8.7%。報告認為,“成本低是重要原因,網際網路背景下很多傳統行業也都借助了網際網路的因素”。

“不要把創業看得過於神聖,創業只是一種從業形式。拋開過於宏大的目標,在網際網路背景下挖掘小需求,其實也是種小而美、具體細微的創業。”尚耀庭説。

中國人民大學新聞學院2014屆碩士畢業生王培在讀期間開了家網店,幫自己家賣小辣魚。畢業後去了一家軍貿央企工作,不過不到半年就辭職創業了。

“既然北大碩士能去賣米粉,我為什麼不能賣小魚?”本科學阿拉伯語、研究生學國際新聞的王培沒去做外交翻譯和國際新聞記者,“任何一個專業都不會成為‘白學’,它總會在必要的時候幫到你。”

通過調研,王培發現小辣魚的線上市場很大,但傳統品牌缺乏創新,“借助網際網路平臺,把食品工廠搬到線上,就能知道我們的消費者到底是誰、他們喜歡什麼口味,從而進一步改善生産與零售的方式”。

目前,王培的食品工廠已經在至少3家電商平臺上線,“投入資金本來就不多,我們也不著急,只求先把口味和銷量做好”。