夏烈:從《驚蟄》《麻雀》《旗袍》看海飛和他的諜戰世界

我們時代的文學藝術中,“講故事的人”正全面復興。海飛就是其中之一,並且是特別有價值的典型。

海飛説,他“會養一些故事。所謂養,就是不停地吸收與消化,和釀酒沒有兩樣,一定的時間內,這些故事會發酵,成熟,飽滿。”宛如家鄉紹興諸暨的釀酒師傅,海飛一手做小説,一手做影視編劇,忽忽已十餘年。這種“左右互搏之術”居然漸漸清晰精湛,自然也就可以作為樣本。

《麻雀》劇照

從先鋒小説的後裔向影視編劇的中生代位移

他依舊是純文學期刊的常客,但更為人所知的則是《驚蟄》《麻雀》《旗袍》《花紅花火》這樣的電視劇裏的諜戰戲、戰爭戲。遠不止是一幹知名的演技派戲骨或流量小生從這些劇本中演繹出了若干好角色,關鍵的是故事本身的邏輯越來越扣人心弦具有了強情節的硬核特徵,推著人物于諜海的特殊環境中時刻如刀尖行走或健兒弄潮一般外,也帶著包括年輕觀眾(讀者)在內的審美,體驗到了國産革命歷史題材的類型化敘事的快感,諜戰劇情的智力型質地。在我看,這就是故事的技藝,海飛這些年固然謹守著的小説和影視編劇的界限區別,但更多的是共同沉浸到了“故事”的神髓之中。

“講故事的人”是一個固定概念、一個典故。約翰·伯格、蘇珊·桑塔格、納博科夫都在不同的背景下以此為題、以此為關鍵詞,表達著各自對於“講故事”的看法。本雅明在《講故事的人:論尼古拉·列斯科夫》中論述了現代社會以來“故事”的狀態。他描述的現代,至少包括了印刷術和書籍的普及、新聞報道對於受眾的影響,第一次世界大戰之後講故事最要緊的“經驗”面臨的挑戰;“戰略經驗遇到戰術性戰爭的挑戰;經濟經驗遇到通貨膨脹的挑戰;道德經驗遇到當權者的挑戰。幼時乘馬拉街車上學的一代人,此時站在鄉間遼闊的天空下,除了天空的雲,其餘一切都不是舊日的模樣了。在雲的下面,在毀滅性的洪流橫衝直撞、毀滅性的爆炸彼伏此起的原野上,是渺小、脆弱的人的身影。”

按本雅明的説法,這些作家個體經歷的敘事對於大眾是有距離的。故事的地位也在文學的國度裏發生著變化,或者説故事的傳統是古典文學的一部分。但有思想的判斷是要基於時代社會的總體性變化的,本雅明當年寫《講故事的人》正是基於那個時代節點的媒介、資訊和戰爭,而百來年之後的今天,作用於社會文化的力量元素又有不同,比如影視媒介的資本化興起,大眾文娛對內容産品的剛需,過於專業化的分工對人們知識經驗的割裂肢解,競爭性的現代生活亟需故事作為逃避所和補償器,還有就是國家民族志意義上的“講好中國故事”等等。這些都在要求故事以新的技術和藝術形式,再次統領公共文化的日常。

海飛恰好在21世紀的開篇從先鋒小説的後裔向影視編劇的中生代位移。他的小説即便是與影視同期聲的諜戰系列,仍然呈現出極簡風的峻拔和感受力上的詩意,這是一種現代小説訓練有素的教養。具體説,比如其作品中的大熱門《驚蟄》等,小説文本終究顯得凝練簡省,像《麻雀》《驚蟄》《捕風者》《唐山海》《棋手》《醒來》其實都是一個個小長篇、大中篇的量級,其故事、其敘事,內部充盈著文學性:陳夏的眼睛即將復明,“紗布一層一層從陳夏的眼睛上揭開,像揭下她黑暗而綿長的往事”;陳山痛苦地發現妹妹被培養成日本特務的監聽員,“他覺得腦門裏灌滿了螞蟻,讓他的腦袋一陣陣的刺痛”……而他筆下這些諜戰小説的英雄們,身處於那樣一個動蕩年代,大約也總會感到,“這個國家正全身長滿了傷口,他就在這樣的傷口中進進出出。”

影視的結構要求改造著海飛小説中的情節、細節和人物主次

影視是我們時代的主流敘事形式,尤其是肩負了文化工業和大眾市場期待的影視媒介、影視藝術,它對於作家、編劇的考驗和改造是巨大的。過去我們習慣從文學、從現代小説的角度否定電視劇尤其是其編劇的文學性,但似乎很少考慮對於講故事和講好故事而言,影視的要求才是與遠遠的故事傳統、“講故事的人”遙相呼應、隔代相親的,這直接刺激著一套敘事體系和美學特徵的創造性生成,改變著之前一個時期作家這個名詞的局部定義和工作倫理。

海飛説,“當又寫小説又寫劇本時,我突然發現,每一個行業,都不允許我去輕視”,他講到了很多做影視編劇對其小説創作的了不起的影響,比如他對歷史真實和藝術真實的理解,對故事發展和人性挖掘的理解,對作品結構的理解,對類型敘事中創意點的理解,對橋段和對話的理解,對細節決定成敗的理解,對小説和影視劇本同和異的理解,可以説,他借助訪談、創作談構成了一套像樣的、有法度的、富有實際操作價值的技藝體系。這從他的影視作品中可以觀察得更為清楚,在那些諜戰劇中,影視的結構要求進一步改造著海飛小説中的情節、細節、人物主次,行動和情感顯得更為具體、落實而又繁複、寬闊。海飛從小説家的自我又分裂出一個編劇的自我,服從這種影視與大眾的故事訴求,且漸趨熟稔與自信。

所以,統一于“故事”而又精分為小説家與影視編劇的海飛,典型地體現著從現代小説傳統到新故事“説書人”(編劇人)復興的過渡期特徵,及其合二為一的優勢。他因此又開始從技藝層面的津津樂道跳脫一步,較為自覺地提及了此刻的創作和時代和世界的關係:“我們要清醒地認識到,世界已不是印象中的老樣子,我們不能停留在以往的生活經驗中,目光和思維跟不上瞬息萬變的時代節奏,不能對鄉村與城市還是陳舊認知,不能套路化地寫作和表達,不能寫作頹敗無力的故事和弱不禁風的文學作品。”“在一切皆有可能的時代,對於作家而言,做好所有的文學準備,創作出精良的小説,結果會由時間和時代來檢驗。”——做好所有的文學準備,在這裡顯然不是機會主義者的那種意思,我認為恰恰是他面對兩個一百年間要素變遷的分界期的直覺、感受和決定積極介入的判斷使然。

然後,剩下的不過是切口,是踅入哪一道門,耕耘哪一塊文學地理。海飛于諜戰是有天性上的吻合的,我總覺得他服兵役的經歷和男性化的思維,甚至曾經偏于內向的氣質使他特別適合做這一類題材人物和智力構架。一方面他會滿足大歷史壓力下多方格局的定式抗衡、此消彼長,他一定能夠在歷史的邏輯裏讀出緊張而又豐盈的故事性,並進一步抽象某些關係、要素,使之更為吻合影視改編所需要的集中性原則。另一方面,他會很自然地在歷史和劇情的大前提下放鬆文學性的表達,將這種修養帶進小説卷帙,除了語言,便是充分體量人物的個性風格和生死離別間的人性、信仰、情懷、情愫,完成他比較獨特的“諜戰深海”系列。

講到系列,這大約又是海飛的一個特點、一種性格、一項策略。像《驚蟄》和《麻雀》,主要人物固然不相連,但次要人物會相互穿插,並像介紹諜戰前輩般烘托這條戰線層層疊疊的英雄譜係;又如唐山海,在《麻雀》裏是男二號,那麼意猶未盡的海飛就為他寫了個網路小説所謂的“番外”。於是,一部部諜戰故事編織成一個富有辨識度的文學地理的小型矩陣,通過電視劇的系列改編,慢慢穩定為海飛筆下的諜戰山巒。這也是成熟老練的寫作者刻苦經營的經驗所在。

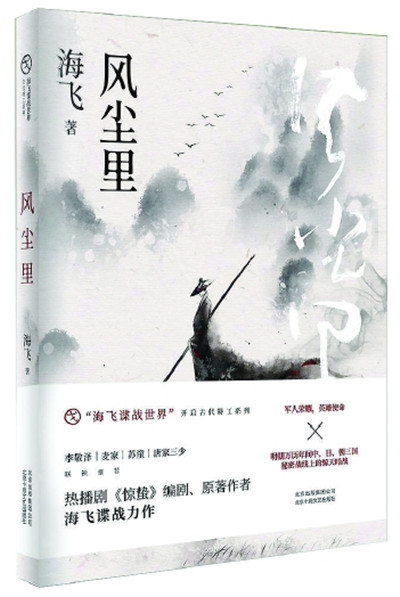

2019年《收穫》的長篇專號刊出了海飛的《風塵裏》,我看到他把自己的諜戰世界延伸到了明朝萬曆年間,那是個多事也是多故事的年代,可諜戰——似乎自龍一《潛伏》、麥家《暗算》至今帶給我們固定的年代界定和概念模式,海飛卻施施然做了破題,突入漫漫中華史的罅隙皺褶,開啟了他所謂“錦衣英雄系列”的大幕。這就是我所熟悉的海飛,那個當代語境中越發生機勃勃的“講故事的人”。

(作者:夏烈,中國文藝評論家協會理事、網路文藝委員會副秘書長,杭州師範大學文化創意學院教授,一級作家)

世界文化遺産之敦煌莫高窟

世界文化遺産之敦煌莫高窟 中國精神之工匠精神

中國精神之工匠精神 日本牡丹,花開時節艷無邊

日本牡丹,花開時節艷無邊 似是故人來

似是故人來