新潛力新途徑新突破—寫在中央一號文件發佈之際

- 發佈時間:2015-02-02 10:46:00 來源:人民網 責任編輯:羅伯特

原標題:新潛力 新途徑 新突破—寫在中央一號文件發佈之際

|

當前,我國農業生産成本快速攀升,大宗農産品價格普遍高於國際市場,如何在“雙重擠壓”下提高農業競爭力,是要面對的一個重大考驗。如何在資源環境硬約束下提升農業可持續發展能力,是要面對的一個重大挑戰。如何在城鎮化深入發展背景下加快新農村建設步伐,是要解決好的一個重大問題。破解這些難題,是今後一個時期“三農”工作的重大任務。

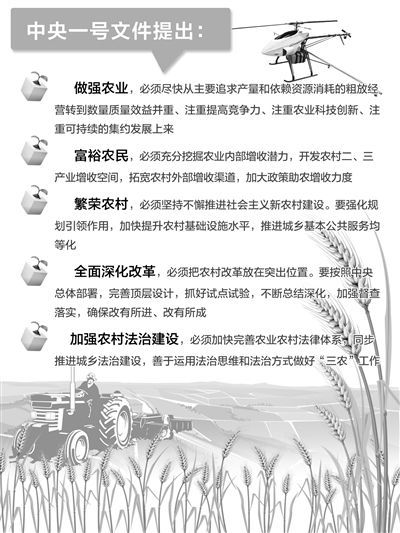

日前,2015年中央一號文件發佈。這是中央發佈的連續第12個以“三農”為主題的一號文件。文件的發佈,凸顯了經濟新常態下,中央對農業農村工作一如既往的重視,也成為觀察我國“三農”發展方向的重要窗口。

從粗放到集約

農業更重品質效益

中國要強,農業必須強。為此,中央一號文件對加快發展現代農業提出了新要求:“産出高效、産品安全、資源節約、環境友好”。這就要求在穩定糧食生産的基礎上,農業必須由粗放經營轉向集約發展,由拼資源、環境、投入轉向依靠科技、創新上來,尤其是注重提高競爭力和可持續發展。

提高競爭力是我國農業發展的當務之急。眼下,國內農業生産成本持續上升,導致農業比較效益持續走低。而國際市場大宗農産品價格連續下降,已不同程度低於國內價格,導致進口增加。成本“地板”上升與價格“天花板”下壓,給我國農業競爭力帶來雙重擠壓。以蔬菜為例,目前全國蔬菜面積超過3億畝,每人平均佔有量超1000斤。但蔬菜需求持續剛性增長,預計到2020年增加9000多萬噸。農業部發展計劃司司長葉貞琴説,由於資源約束日益強化、勞動力素質下降,必須把農業生産著力點放在轉變發展方式上,放在提高單産、降低損耗上。

中央一號文件提出,科學確定主要農産品自給水準,合理安排農業産業發展優先序。專家認為,這就要求堅持有所為有所不為,集中力量把最基本最重要的穀物、口糧保住,在此基礎上,統籌兼顧棉油糖等重要農産品生産,促進糧食、經濟作物、飼草料三元種植結構協調發展。

注重可持續發展意味著要加強農業生態治理。中央一號文件提出實施農業環境突出問題治理總體規劃和農業可持續發展規劃。“這符合我國農業的現實。”國務院發展研究中心研究員程國強説,我國農業資源環境已接近承載極限。多年來,農村面源污染、耕地品質下降、地下水超採等問題日益突出,特別是溫飽問題解決後,社會公眾對生態環境改善和農産品品質安全的要求更高。要堅持“保護”和“治理”並重,讓那些透支的農業資源、環境得到休養生息。同時,要強化農業環境突出問題治理。

針對農産品品質安全問題,中央一號文件提出建立全程可追溯、互聯共用的農産品品質和食品安全資訊平臺。目前,我國有食品生産企業40多萬家、食品經營主體300多萬個,小作坊、小攤販更是難以計數。儘管一些企業和一些地方建立了品質可追溯平臺,但由於可追溯系統歸屬不同,大多沒有實現資訊共用和全程覆蓋。專家認為,中央一號文件的這一提法抓住了食品安全的關鍵環節,有利於確保“舌尖上的安全”。

從內部到外部

拓展農民增收空間

中國要富,農民必須富。農民增收的關鍵既要挖掘內部潛力,又要外部加力,實現內外聯動。

中央一號文件提出,提高農業補貼政策效能。國務院發展研究中心農村部部長葉興慶表示,長期以來,我們通過價格手段調動農民生産積極性,現在國內外價格倒挂,再用這種手段已經難以為繼。同時,農業補貼的空間也在逐步減少。我國入世時承諾的8.5%的“黃箱”空間還有,非特定産品的空間也很大,但有些産品的補貼空間已經所剩無幾,有些産品甚至已經超了,形成“天花板”。基於此,中央一號文件提出,逐步擴大“綠箱”支援政策實施規模和範圍,調整改進“黃箱”支援政策,充分發揮政策惠農增收效應。

據介紹,下一步,農産品目標價格保險試點也將開展。專家表示,無論目標價格改革還是目標價格保險試點,推進時都要採取“分類實施、循序漸進、先易後難、平穩過渡”的策略。試點何時擴大到其他品種和地區,要在取得相對成熟的經驗後再考慮。但不管價格形成機制怎麼改,都不能讓農民吃虧。同時,要制定應對市場過度波動的預案。

中央一號文件提出,推進農村一、二、三産業融合發展。這符合目前國際流行的“六次産業”理論。要鼓勵農戶不僅從事種養業(一産),還要從事農産品加工(二産)與農産品流通(三産)。因“1+2+3”等於6,“1×2×3”也等於6,故稱“六次産業”。中國人民大學教授、農業部休閒農業專家委員會副主任委員朱信凱説,農業是融生産、生活、生態功能于一體的産業,要從初級的農業種養業催生和拓展出加工、流通、銷售等新環節,形成“一産接二連三”的互動型、融合型發展模式,打造“六次産業”。

從土地到資産

改革釋放農村活力

全面深化改革,農村改革必須放在突出位置。從農村土地制度改革到農村集體資産産權改革,新一輪農村改革正全面提速。

中央一號文件明確提出,建立兼顧國家、集體、個人的土地增值收益分配機制,合理提高個人收益。目前,全國農村集體經營性建設用地面積約為4200萬畝,宅基地總面積約為1.7億畝。土地制度改革的重點是分類實施農村土地徵收、集體經營性建設用地入市、宅基地制度改革試點。事實上,中央已出臺了有關配套文件。專家認為,為落實有關文件,要探索健全程式規範、補償合理、保障多元的土地徵收制度,建立同權同價、流轉順暢、收益共用的農村集體經營性建設用地入市制度,健全依法公平取得、節約集約使用、自願有償退出的宅基地制度。

中央一號文件提出探索農村集體所有制有效實現形式,創新農村集體經濟運作機制。隨著農村經濟發展,不少地方村集體收入增長較快,村民對集體收益如何分配日益重視。專家認為,對於經營性資産,重點是明晰集體産權歸屬,將資産折股量化到集體經濟組織成員,探索發展農民股份合作。

“農村集體資産産權改革試點將兼顧東中西不同區域,選擇若干有條件的縣(市)為單位開展,試點工作2017年底完成。”農業部副部長陳曉華説,要按照現代産權制度的要求,從實際出發,進行農村集體産權股份合作制改革。對於非經營性資産,重點是探索集體統一運營管理的有效機制,更好地為集體經濟組織成員及社區居民提供公益性服務。

從“物”到“人”

新農村建設向深層發力

中國要美,農村必須美。中央一號文件強調加快提升農村基礎設施水準,推進城鄉基本公共服務均等化,讓農村成為農民安居樂業的美麗家園。

中國社科院農村所研究員李國祥認為,一些農村“垃圾靠風吹,污水靠蒸發”,生態環境、水電路氣等基礎設施很糟糕。要加大農村基礎設施建設力度,全面推進農村人居環境整治。未來我國即使達到了70%的城鎮化率,還有四五億人在農村。農村環境改善,政府要積極承擔,不能讓農村成為“記憶中的故園”。

近年來,我國的新農合、新農保、農村低保等制度推進迅速,但文化、衛生、教育等公共資源在農村依然稀缺。可以説,農村落後很大程度上表現為社會事業和公共服務落後。要通過“人的新農村”建設,提升農村公共服務水準,讓留在農村的農民能夠享受更多更好的公共服務和社會保障。

中央一號文件明確,圍繞城鄉發展一體化,深入推進新農村建設。專家認為,推進“人的新農村”和“人的城鎮化”是新時期解決“三農”問題的兩大抓手。對於進城務工的農民來説,要著力提高其融入城鎮的素質和能力;對於依然生活在農村的農民來説,要全面提升農村幸福指數。城鄉發展一體化,就是讓農民無論生活在城鎮還是農村,都能平等享受到改革的紅利和現代化的成果。(經濟日報記者 喬金亮)