央企高管薪酬四大頑疾凸顯 旱澇保收亟待破除

- 發佈時間:2014-09-09 14:58:00 來源:新華網 責任編輯:王斌

國資、國企改革的又一靴子——央企負責人薪酬改革落地在即。

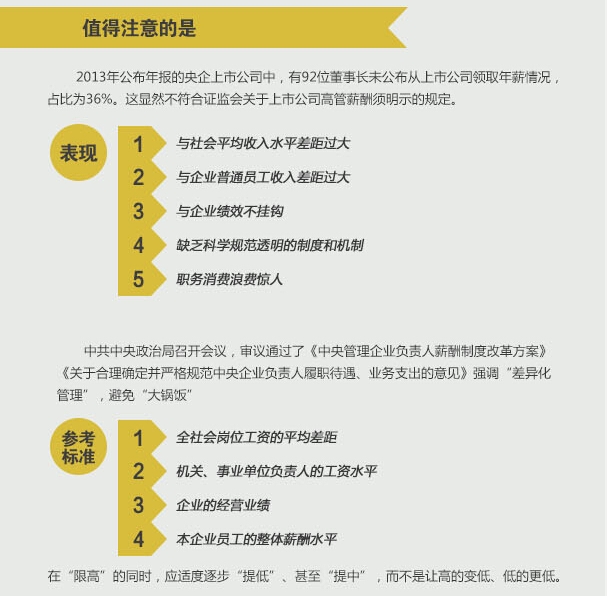

8月29日,中共中央政治局審議通過《中央管理企業負責人薪酬制度改革方案》、《關於合理確定並嚴格規範中央企業負責人履職待遇、業務支出的意見》(以下稱《方案》和《規範意見》),嚴控中央企業高管偏高、過高收入和不合理業務支出。

對於此次改革,業內普遍關注的是,央企薪酬改革都有哪些頑疾?改革會聚焦哪些方面?將會産生何種影響?改革進程中又會有哪些阻力?

|

頑疾一:央企高管薪酬“自己説了算”

隨著新一輪央企薪酬改革的頂層設計逐漸浮出水面,有關央企上市公司董事長的薪酬表就不斷出現在各大媒體中。

一份對83家央企董事長薪酬的統計表單顯示,年薪過百萬的有19位,年薪超過平均值的董事長有25位,平均年薪為84萬餘元。而一向以高收入著稱的銀行高管薪酬,更是成為社會各界熱議的話題。根據上市銀行年報的補充公告,建行董事長王洪章2013年稅前年薪為214萬元;工行董事長姜建清去年最終薪酬核定為稅前199.56萬元,2013年5月底才出任中國銀行董事長的田國立8個月的薪酬則為稅前135.82萬元。

“目前,副部級公務員的年平均薪酬水準大致是10多萬元,而部分央企負責人的年薪酬水準達到100多萬元。後者是前者的10多倍。兩者收入差距偏大。”人力資源和社會保障部勞動工資研究所所長劉學民説。

有評論指出,國企取得的利潤應該全民分享,而不能坐擁壟斷優勢,自己上演“排排坐、分果果”的戲碼。

人力資源和社會保障部副部長邱小平近日對改革方案作出解讀:這一改革的適用範圍確定為中央企業中由中央管理的負責人,包括由國務院代表國家履行出資人職責的國有獨資或國有控股企業中,由中央管理的企業董事長、黨委書記(黨組書記)、總經理(總裁、行長等)、監事長(監事會主席)以及其他副職負責人。

方案的一大亮點,在於堅持“一個標準”:不同企業任職的中央管理企業負責人,原則上確定相同的基本年薪。“就像省級官員,不管在上海、青海還是西藏,基本工資是一樣的。”中國人事科學院院長吳江表示。

在央企負責人薪酬結構改革中,新設任期激勵收入是《方案》的另一大亮點。薪酬結構由此前基本年薪與績效年薪的“兩段式”改為“三分天下”。這次改革將中央管理企業負責人的薪酬調整為由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成。在薪酬水準的制定上,《方案》明確指出,基本年薪將根據上年度中央企業在崗職工年平均工資的一定倍數確定;績效年薪與中央管理企業負責人年度考核評價結果相聯繫,根據年度考核評價結果的不同等次,結合績效年薪調節系數確定。

“與現行政策相比,改革後多數中央管理企業負責人的薪酬水準將會下降,有的下降幅度還會比較大。”邱小平表態。

另媒體統計,受到新的薪酬制度約束的負責人將包括由國務院國資委履行出資人責任的53家央企,如中石油、中石化、中國移動等,以及其他金融、鐵路等19家央企,通過市場化選任的企業負責人不受新制度調節,即72家央企負責人多數將面臨降薪。

降薪降待遇的恐慌情緒首先迅速籠罩了國內金融業。“堅決擁護”、“堅決執行”。出席半年業績發佈會的幾大國有銀行老總,被問得最多的是降薪問題。

中國建設銀行董事長王洪章在中期業績發佈會上表示,要逐步減少央企管理層和員工的薪酬差距,薪酬要向一線傾斜。在農行今年半年報業績發佈會上,農行行長張雲也明確表態:“目前中央確實在進行相關專題研究,金融機構也在列,農行會堅決擁護、不折不扣地執行這個決定。”

儘管央企老總錢包集體減肥讓群眾呼聲一片,但在業內專家看來,調整薪酬結構的初衷並不僅僅是“降薪”,而是更加優化薪酬結構,貼合市場發展規律。

|

頑疾二:央企“窮廟富方丈”

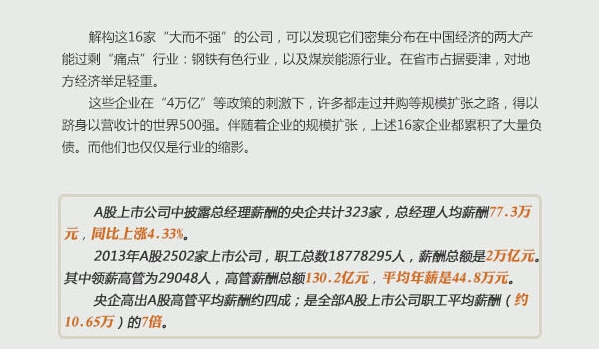

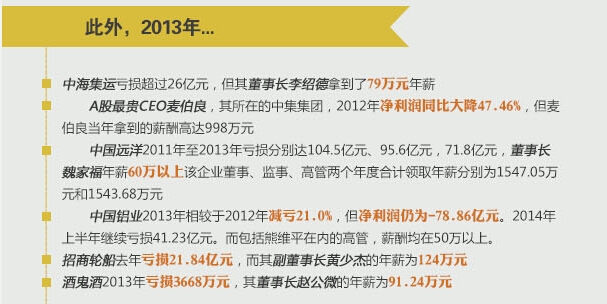

旱澇保收、高管高薪似乎已成“定律”,翻閱近幾年上市央企年報和機構調查不難發現,央企員工的平均年薪普遍超過10萬元,高管年薪超過30萬元的比比皆是。即便出現大幅虧損,高管年薪依然“高高在上”。

年報顯示,招商輪船巨虧21.84億元,多位高管年薪仍過百萬;酒鬼酒捲入存款被盜、公務消費限令虧損3000余萬元,董事長年薪仍為91.24萬元;發生“丟錢”事件的*ST大荒總經理薪酬上年激增2627.50%,公司凈利潤卻持續多年下滑連連報虧……

近日,更有媒體報道稱,在世界500強榜單中,一共有50家公司在2013年出現虧損,其中中國獨佔16席,且全為內地國企所包攬。16家公司的虧損總額高達人民幣377億元。

統計數據顯示,截至2014年7月,國有企業總資産9.79萬億,總收入27.2萬億,總利潤1.43萬億。業內人士坦言,這樣龐大的國有企業資産運營效率並不理想,國企凈資産收益率長期低於A股上市公司的凈資産收益率,而且有擴大的趨勢,而銷售利潤率在2007年之後也顯著地低於A股上市公司銷售利潤率。

鉅額國有資産虧損與“不食人間煙火”的高管薪酬屢屢同時出現,刺痛人們眼球。人們不禁質疑,國企高管的薪酬究竟是怎樣制定的,在多大程度上有其合理的一面?

“從産權理論上看,所有權、經營權、分配權應該一致,但目前是分離的。國企是全民財産,管理層由國家任命。”復旦大學企業研究所所長張暉明説,“高與不高不是問題,關鍵是該不該拿這麼多。”

海通證券分析師荀玉根也認為,權責不對等,沒有業績而給予高薪確實不合理。具體來講,國企不合理的薪酬存在於兩個方面,其一,壟斷行業或企業,利用國企的特殊背景獲取了壟斷利潤,雖然業績不錯,但高管並未為之付出相應的努力,不應獲得高薪酬;其二,處於競爭性行業的公司,業績並不理想,即使行業的平均薪酬高,這家國企的高管也不應比照行業水準獲取高薪。

薪酬改革作為國企改革的核心問題,從2005年以來,國企的股權激勵改革就在持續推進,但關於股權激勵的各種問題和質疑也一直存在。

“如果出現較為明確的國企改革高管任免權力下放董事會的規定,明確競爭性行業的高管考核以業績和經營為唯一目標導向,將對國企改革形成重大利好。”荀玉根認為,“同樣,在股權激勵方面,如若能在激勵標準上有更為明確的指導意見,放開激勵力度限制,也會對市場形成正面影響。”

國家行政學院決策諮詢部研究員王小廣認為,加快分配製度改革,還意味著打破“國企懶而民企難”的惡性迴圈。“要通過一系列改革,讓國企感受到競爭和生存壓力而奮起上進,市場環境對民企也將更加公平。”

|

頑疾三:央企薪酬“兩極分化”

一方面享受著行政級別,另一方面還有高福利等待遇,央企薪酬一直飽受市場的質疑。值得注意的是,不同行業央企薪酬兩極分化嚴重。根據益盟操盤手統計的上市公司公開數據統計出近幾年上市央企董事長、總裁、總經理薪酬數據顯示,不同行業央企高管薪酬存在天壤之別。

根據上市公司資料顯示,目前央企高管中還有近20個人拿著不足10萬元年薪,例如樂凱膠片總經理鄭文耀,其2013年的薪酬為80670元。東阿阿膠董事長李福祚2012年和2013年的薪酬分別為51500元和60000元,加上其2013年在華潤三九和華潤雙鶴領到的薪酬,仍低於年平均60萬元左右央企高管薪酬標準。

除此之外,高管和基層員工的收入差距也令人咋舌。業內人士表示,由於普遍按級別確定收入系數乃至增速,各類金融機構內部收入“鴻溝”日漸拉大。以中行信貸風險總監一職為例,2013年平均日賺1.57萬元,加上績效部分則日進2.3萬元。在長三角地區,部分銀行的派遣制“編外”櫃員年收入僅5萬至6萬元,“高管幹一天,櫃員幹仨月”,高管薪酬超過基層員工約百倍。

有評論指出,高管拿著上百萬元的年薪,相應員工卻只有少之又少的5萬元,這樣的收入差距無疑會令員工不滿,也會讓員工工作情緒怠慢,影響公司的繁榮發展。特別是出現企業經營不當導致虧損時員工降薪,而高管加薪的不公平的現象時,更加令人憤懣。

專家認為,需以利潤分配機制調整帶動國企改革,回歸市場化選聘、考核及激勵,逐步向一線職工、收益上繳傾斜,縮小公共收入差距。

中國企業研究院首席研究員李錦表示,從國家本次的薪酬改革中可以看出,央企目前存在的兩極分化情況將發生變化,整體而言,金融等高薪領域的負責人薪酬將基本平衡。另一方面,通過績效年薪、任期激勵等方法,企業虧損高管拿高薪等情況也會發生變化。

“公眾對於央企高管薪酬的質疑主要在於,高管有很多不需要在公告中披露的隱性收入。”一位業內專家説。

除了賬面上的高薪資,銀行等金融系統超發福利這一“隱性薪資”招致百姓不滿。例如,審計署6月份發佈的審計結果顯示,中投公司在2011年至2013年5月間,在已為員工繳納基本醫療保險和購買補充醫療保險的基礎上,又為職工個人實名購買重大疾病商業保險並代繳個人所得稅共計3689.73萬元。

在專家看來,當前急需堵住的除了“內部漏洞”,還有銀行等金融機構薪酬形成機制不透明這一外部漏洞。

頑疾四:央企高管“官商無縫轉遷”

央企高管身兼數職現象普遍,比如集團的高管在二、三級企業以及該央企投資參股的其他企業任職,有的每年從兼職企業領取大量分紅。拿保利地産來説,該公司董事長宋廣菊還兼任保利南方集團有限公司董事;董事彭碧宏現任中國保利集團公司總會計師,兼任保利財務有限公司董事長,兼任保利投資控股有限公司董事長、總經理;副總經理劉平兼任北京保利董事長,包頭保利董事長,河北保利董事長;副總經理陳冬桔兼任上海保利董事長,浙江保利董事長。

“以金融業為例,國企在業內來説薪酬不算最高。但問題在於,一部分地方國資銀行、券商高管是官員任命調任來的,還頻頻轉任回官員‘官商通吃’。”復旦大學經濟學院副院長孫立堅説。

國有企業特別是央企負責人,本質上屬於國家公職人員、國家幹部,他們的“競爭對手”或“替代者”通常不是國際、國內企業家市場中的職業經理人,而是行政職務相當的公務員、國企高管等所謂“國家幹部”。然而,他們的薪酬水準較公務員多得不是一丁半點。“目前副部級公務員的年平均薪酬水準大致是10多萬元,而部分央企負責人的年薪酬水準達到100多萬元。後者是前者的10多倍,兩者收入差距偏大。”劉學民説。

學界對“又是高官,又是高管”的雙軌模式爭議頗多。“百姓不滿意的主要是國企高管既有官員身份,又要求像外資企業那樣拿天價薪酬。換言之,百姓並非仇富,而是仇不公。”李錦説,“要設定國企高管的薪酬標準,就必須堅持對企業和高管進行分類。”

李錦表示,央企薪酬改革的重點,是要先弄清央企高管是不是官員。他説,和2009年的央企負責人薪酬改革相比,此次改革開始觸及政企分開這個根本問題。換句話説,如果央企負責人是真正的企業家,那麼他們的薪酬就應該交給市場;如果他們由行政任命,那麼他們的薪酬就應該受到一定的約束。

也有專家認為,一是將國企分為競爭性公司和公用性、壟斷性公司,前者參照市場標準並略低於市場,後者參照公務員薪酬標準;二是將高管分為組織任命和市場競聘兩種,前者略高於公務員標準,後者參考市場標準並且略低於市場價。“不要既想當官,又想發財,就應當是設定國企高管薪酬的基本原則。”

目前來看,《方案》中所努力的方向對準了央企薪酬制度中的四大頑疾,對不合理的“偏高、過高”收入進行調整也是在情理之中。但問題在於,如何確定一個合理的薪資恐怕也是難題。業內人士分析,隨著銀行薪酬制度改革,其內部有可能出現“一家企業,兩種薪酬制度”的局面:一第二號人物參照行政體制發放薪酬,而市場化的崗位則遵循市場化薪酬體制,可能獲得比負責人高出許多倍的薪資。“混合薪酬體制可能會在國有銀行內部延續相當長的時間。時間長短取決於改革的進程,以及市場發育的程度。”中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍説。(新華財經 徐曼曼/綜編)

- 股票名稱 最新價 漲跌幅