演講人:李山 演講地點:深圳圖書館 演講時間:2023年6月

李山 北京師範大學文學院教授、博士生導師,中國詩經學會副會長。研究領域為先秦兩漢魏晉南北朝文學文獻,著有《詩經析讀》《詩經新注》《中國文化概論》等。

山西省垣曲縣北白鵝墓地出土的周代盛放化粧品的銅盒。資料圖片

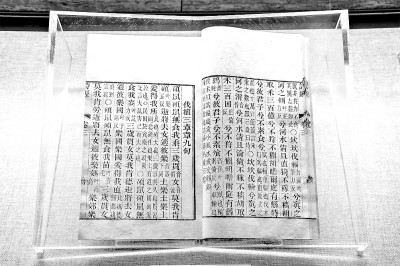

山東濟寧孔子博物館藏《詩經》。光明圖片/視覺中國

西周早期禮器何尊。新華社發

山東省曲阜市孔子像。 新華社發

《詩經》是我們這個民族在自己的文化創生時期産生的精神花朵,其三百餘篇歌唱所表達的內涵、風情、韻律,展現的是我們這個文化人群在創建屬於自己的精神傳統時的所思所想、追求與崇尚、對生存的理解感悟、對美惡的判斷處理……一言以蔽之,《詩經》的內涵,是民族精神的重要組成部分,是中國人的精神家底。

20世紀以來,人們常説《詩經》是中國古代的第一部詩歌總集。這樣的看法大體不錯,但説《詩經》是“集”難免讓人誤會,將《詩經》中的“詩”與後世李杜元白集中的“詩”等同來看。其實作為五經之一的《詩經》,既是文學的,也是文化的。作為文學經典,《詩經》詩樂相諧的特質、情景交融的手法、意象玲瓏的境界、直面生活的態度確立了三千年中國古典詩歌的基本情調。作為文化經典,《詩經》是周朝禮樂的組成部分,表現了周人農事、宴飲、戰爭、婚戀各個方面的情形,展示著先民對天人、家國、上下、男女關係的理解。不僅如此,《詩經》在廣泛的傳承傳播中不斷參與著後世歷史文化的構建。自西漢以後的兩千多年裏,我國古代各個朝代對《詩經》的闡釋最終形成一套體系龐大的學問,直指政治運作秩序和個人倫理生活。

《詩經》所錄作品,最早的距今已有三千年,最晚的距今也有兩千五六百年。從時間上看,《詩經》距離我們不可謂不遠,但如果回到生活,就會發現《詩經》一直流淌在我們的文化血脈之中。我們日常挂在嘴邊的“獨領風騷”“逃之夭夭”“涇渭分明”這些詞語便出自《詩經》的詩篇,我們時常讚美的夫妻和睦、上下和樂等都在《詩經》中有著深刻的體現。

《詩經》中的愛情與家庭

《關雎》是《詩經》開篇第一首詩:

關關雎鳩,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

參差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,輾轉反側。

參差荇菜,左右採之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

參差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,鐘鼓樂之。

《詩經》分“風”“雅”“頌”,其中“風”的時代最晚,“頌”略早,“雅”中有一些跟“頌”時間差不多,有些則略晚。而《詩經》開篇就是“風”的《關雎》,從形式安排上看屬於“倒卷簾”。

關於《關雎》,大家都是非常熟悉的,裏面有很多膾炙人口的名句。現在一般認為這首詩是一首愛情詩,對於這個觀點,我並不反對,《關雎》的確描述了深摯的愛情,它體現了先秦古人對“好婚姻”是什麼樣子的理解:兩個人在一起,無論是日久生情還是一見鍾情,好的婚姻一定是繾綣之情。正如李白《獨坐敬亭山》詩所説:“眾鳥高飛盡,孤雲獨去閒。相看兩不厭,只有敬亭山。”愛情是人類普遍現象,許多人也根據這首詩的這種表達,認為它是一首愛情詩。

但是實際上,《關雎》還有別的內容的表達。“關關雎鳩”,“關關”即“呱呱”之意,而對於這個“雎鳩”,它究竟是何種鳥類,歷代有多種解釋。需要注意的是,這首詩告訴我們,它提到的“雎鳩鳥”是發出“呱呱”叫聲的雎鳩,“呱呱”叫的鳥類往往都是水鳥,而水鳥往往都是候鳥,“在河之洲”則指的是北方的河流沙洲之上。那麼這首詩的前兩句,説的其實是“呱呱”叫的候鳥來到了北方的沙洲之上。候鳥出現在這裡,説明北方的冰雪正在消融,春天到來了。春天在中國古人的文化觀念中,代表著生長的季節,就是在這樣的季節中,才有下面提到的淑女與君子的結合,它體現的是古人應和大自然的態度。這裡我們補充一些其他的相關內容,關於候鳥在春天的北方沙洲上捕魚這樣一個描述,仰韶文化中有很多彩陶都採用了這個主題。古人確定春天的到來、確定春夏的分別,需要借助一些自然界的典型細節。而“窈窕淑女,君子好逑”,這個人稱形態的表述,明顯是站在旁觀者的角度。開篇四句,以河中沙洲鳥鳴起興,祝福婚姻美滿。鳥鳴、沙洲、波光粼粼,乃至微風拂面,融為一境;古詩藝術的靈魂,初露於此。誠如清方玉潤《詩經原始》所言:“此詩佳處,全在首四句,多少和平中正之音,細咏自見。”

“參差荇菜,左右流之”,“流”是拔取之意,緊接著就是“窈窕淑女,寤寐求之”,表述的是好婚姻的難得。真正的兩情相悅、一生深情,這樣的好婚姻是難得的,所以才“求之不得,寤寐思服”,“寤寐”就是醒著睡著、連續不斷,“思”是語詞,“服”是放在心上。接下來的“悠哉悠哉”就很有意思了,這到底説的是夜長還是思緒長?這就是詩的語言,需要讀者自己體會。所以才會“輾轉反側”。“輾轉”這個詞在《詩經》中很獨特,它既雙聲又疊韻,取的是語言的音樂性。我們的漢語是非常有特點的,其中有些字屬於零聲母,沒有輔音有元音,其音樂性是很強的。接下來是“參差荇菜,左右採之。窈窕淑女,琴瑟友之”,琴瑟和諧比喻的是夫妻關係很好,此後關於夫妻關係的“斷弦”“續弦”等比喻都是從這裡引申開去的。“參差荇菜,左右芼之”,“芼之”也是拔取、選擇的意思。“窈窕淑女,鐘鼓樂之”,這句中的“樂”字,我們經常被問到應該讀lào還是應該讀yào,我們認為讀lè就可以。

整首《關雎》讀下來,如果説它是愛情詩,詩中確實描述了深摯的情感,“窈窕淑女”的“淑”是善的意思,淑女是外形好氣質佳,所以才“求之不得,寤寐思服”,追求者睡不著覺、輾轉反側,這確實是對深情的描寫。同時這首詩也表達了祝願,祝願婚姻美好,採取的修辭策略就是描寫這個婚姻成功著實不易。其實古人也不認為僅僅依靠父母之命、媒妁之言就可以把男女“拉郎配”成好婚姻了,但是在古代很多時候,婚姻是受到歷史條件制約以及時代局限的,不過即便如此,古人也是知道什麼才是好婚姻的。

值得注意的是,《關雎》中提到的器物——琴瑟、鐘鼓,琴瑟是木質弦樂器,還可以認為是個人擁有,而鐘鼓出現的意義就大不相同了。在《詩經》的時代,鐘鼓製造是名副其實的高科技,尋常人家是無法配備的,通常是在典禮的場合才會有鐘鼓,而且一般的大夫家裏的典禮也是不敲鐘的,這是當時的高級貴族才能擁有和使用的器物。王國維《釋樂次》寫道:“金奏(即敲擊鐘、磬、鼓等)之樂,天子諸侯用鐘鼓,大夫士,鼓而已。”此詩中的“鐘鼓樂之”,有可能是周天子婚禮用樂。

可能有讀者也會注意到,《關雎》中還提到了“採荇菜”等農活,這與鐘鼓匹配高級貴族的推斷是不是矛盾呢?按照文獻記載,周代舉行典禮儀式的時候,周天子要親自下地勞動,王后也是要去養蠶繅絲織布的。在周代文化中,周天子等人象徵性地勞動,保存的是古人對男耕女織的樸素認知。所以我們認為,《關雎》中出現了鐘鼓,意味著它記述的這場婚姻典禮的級別很高。而《關雎》中的鐘鼓與琴瑟,正與《儀禮》等記載典禮文獻所載奏樂情況吻合:堂上歌唱用琴瑟,堂下奏樂則有鐘鼓,詩既表鐘鼓,又言琴瑟,符合貴族之家典禮用樂的情形,也暗示了一個典禮的場合。

另外,《禮記》的《郊特牲》《曾子問》等文獻中有“婚禮不用樂”“取婦之家,三日不舉樂”的説法。不過《關雎》為婚禮歌唱這一判斷,前人亦有此論,清姚際恒《詩經通論》、程晉芳《勉行齋文集·讀關雎》以及方玉潤《詩經原始》等著作中,已提出詩篇為婚禮歌唱的説法。我以為,《詩經》中除了《關雎》,《周南·桃夭》《召南·鵲巢》都是與婚禮相關的樂歌;而《關雎》為西周詩篇又殆無疑問。然而《禮記》考察成書時間至早不過戰國,再考察《禮記》成書地域並非西周《關雎》所出之周南之地,二者相去不啻千百里,時間相距數百年,地域相去千百里,在《詩》與《禮》考辨之間,當以《詩》更可信。

《關雎》這首詩被編為《詩經》開篇,這就涉及了重要的哲學問題:我們的人倫從哪開始?我們的社會關係從哪開始?《易傳》雲:“天地絪缊,萬物化醇;男女構精,萬物化生。”在古人的認知中,正是由男女結合才有了父子關係、母子關係,才有了兄弟關係、姐妹關係,這才有了人倫關係。因此人倫關係正是從婚姻締結開始的。對於家庭,中國文化有其自身的邏輯,《論語》:“有子曰:‘其為人也孝弟。而好犯上者,鮮矣;不好犯上而好作亂者,未之有也。君子務本,本立而道生。孝弟也者,其為仁之本與!’”這段話是説,一個人在家孝敬父母,他到了社會上就不會作亂。這是順讀,如果逆讀就是“好的家庭,造就好的社會分子”,用我們現在的話説,就是“家庭父母是人的第一學校”,所以《關雎》被編到《詩經·周南》第一篇,我們可以理解為,它是在歌唱婚姻,歌唱婚姻是人倫的開始,映現在哲學的層面,就是先秦古人的認知——有天地然後有萬物、有夫妻然後有父子人倫——這樣一個文化邏輯的表述。

《詩經》中記載的先秦婚戀風俗

《詩經》中的《鄭風·女曰雞鳴》描寫的是黎明時分一對夫妻的體己話:

女曰雞鳴,士曰昧旦。

子興視夜,明星有爛。

將翱將翔,弋鳧與雁。

弋言加之,與子宜之。

宜言飲酒,與子偕老。

琴瑟在禦,莫不靜好。

知子之來之,雜佩以贈之。

知子之順之,雜佩以問之。

知子之好之,雜佩以報之。

“女曰雞鳴”,女子先説雞已鳴,言外之意就是男子你該起床了。男子怎麼回答呢?“士曰昧旦”,認為天尚黑時間還早。這是非常富於生活氣息的表述。然後女子又説“子興視夜,明星有爛”,讓男子看看天空已亮,明星已經稀稀疏疏了。然後是“將翱將翔,弋鳧與雁”,女子催促男人去打雁,説現在是大雁要起飛的時刻,正當射獵。這裡的“弋”是指弋射,古人稱以拴係絲繩的箭射取高飛禽鳥為弋。弋射所用之箭稱矰,不開刃、平頭。據考古發現,製作考究的矰還有各種紋飾。連著矰的繩稱為繳,以生絲製成;絲線的另一頭還要拴係長圓形石球。弋射就是用矰的繳把大雁的脖頸纏住,然後把大雁拖下來。“弋言加之,與子宜之”,女子又對男子説,你打完雁之後我給你“宜”,此處意指用適當的方式烹飪。接下來“宜言飲酒,與子偕老”,男女一起吃飯。“琴瑟在禦,莫不靜好”,呈現的是古人所認知的“男主外、女主內”,男子打獵歸來,女子用適當的方法烹飪獵物,形成很好的配合,歲月靜好。

通過《女曰雞鳴》這樣一個細節,我們看到的是《國風》所表現的先秦生活風貌,尤其可貴的是,此詩在做這樣描述的時候,並不是立於生活之外,而是置身生活之中。而今天的我們在讀這些詩的時候,就會聯想到記憶中的小時候,我們家庭中父親與母親的類似對話。這种家庭小事,可能也正是我們的父輩所經歷過的——男子可能會在早起的時候犯懶,因為工作累想多睡一會兒,而女子則催促男子早起,那時候鐘錶又沒有那麼普及,人們要早起進行體力勞動,往往都是這樣的生活程式。

《詩經》還記錄了一种先秦時代的民間風俗,這就是男女在一定時期的自由戀愛。

《鄭風·褰裳》寫的就是這樣的“男女相悅”:

子惠思我,褰裳涉溱。

子不我思,豈無他人?

狂童之狂也且!

子惠思我,褰裳涉洧。

子不我思,豈無他士?

狂童之狂也且!

“子惠思我”,這個“惠”字在句中表示的是疑問,即“你思我嗎”,“褰裳涉溱”,如果思我的話就撩起裙子渡過溱水,這種描述是非常活潑的。在2500多年前的先秦時代,每到春天冰消雪化之際,鄭國的男女們就來到溱水河邊對歌。“子不我思,豈無他人”,説的是你若沒看上我也不妨,今天這個日子河邊男男女女眾多,我還可以找別人。緊接著“狂童之狂也且”,就是女子口吻在質問“這傻小子為什麼不接我的話茬呢”,之後的一段表達也是這個意思,如果兩情相悅那就無條件地好,如果不好那就一拍兩散,頗具“最後通牒”意味。從文學角度來審視,在之後的唐詩宋詞中,寫女子的作品往往是出自男子視角,但《詩經》不是,它是讓女子作為主體來發聲。而且詩篇只是截取了男女戀情關係的一小段,並不寫“狂童”如何狂,不寫女子所受情感折磨,所有細節都從一句罵詈中帶出。這是詩篇用筆的經典之處,由此突出了女子性情的爽利。所以短短的小詩,卻提煉出了特定關係、特定情狀下的一種性格、一幅人情樣態,頗具魅力。

《周禮·地官·媒氏》載,先秦時代,每逢仲春之月,男女“奔者不禁”,允許男女自由相會,相會地點一般是在桑林、水邊等。在這種日子裏,男女盛裝前往互相對歌,正因男女相會有時間規定,所以才會有《褰裳》中所要求的痛快決斷。《褰裳》之外,《山有扶蘇》《野有蔓草》等,都是先秦這一婚戀習俗之下的風情之歌。

《詩經》的採詩

“王官採詩”又稱“採詩觀風”,可能始於周初,至西周後期趨於頻繁。從採詩的執行人、途徑到內容,文獻説法不一。

《禮記·王制》説:“天子五年一巡守,歲二月……覲諸侯,問百年者就見之,命大師陳詩以觀民風。”《孔叢子·巡守篇》説:“古者天子命史採民詩謠,以觀其風。”《漢書·食貨志》説:“孟春之月,群居者將散,行人振木鐸徇于路以採詩,獻之大師,比其音律,以聞于天子。故曰王者不窺牖戶而知天下。”《漢書·藝文志》則説:“故古有採詩之官,王者所以觀風俗,知得失,自考正也。”

以上諸説,雖有分歧,如有的説是周天子巡守時“大師陳詩觀風”,即大師演奏天子所巡之地的詩篇,以便讓天子知曉當地民風,有的文獻特別是漢代文獻則謂採詩是專職官員負責,與巡守沒有關聯;不過,有一點是相同的,即都承認“詩”是可以“觀民風”的。這些“詩”可以由專職人員“採”,還可以由專業音樂官員“陳”;周天子可派人去“採”,諸侯也可以“採”,諸侯“採”的“詩”,要讓天子了解,“陳”就是一種途徑。關於“採詩”之人,有認為是“行人”,有認為是男年六十、女年五十的“無子者”,即無依無靠的人,《孔子詩論》稱之為“賤民”,官府派他們採詩,以此換取度日衣食。一般來説,“採詩”存在兩種可能,一是民間現存的歌唱,採集過來稍作加工,被之管弦加以演唱;二是採詩官或大師採集一種社會風俗,將其加工成篇章。

需要説明的是,“王官採詩説”在現代的學術界中是存在爭議的。我一開始也不大認同此説,但是後來我在讀這些詩的時候發現,如果不是“王官採詩”,可能對《詩經》的某些內容是解釋不通的。

比如説,《詩經·邶風》裏有一首《谷風》。這首《谷風》是一首棄婦詩,説的是當地有一位棄婦,因為年老色衰被男子拋棄,她脫口而出説了一句詩:“涇以渭濁,湜湜其沚。”湜湜意為清澈貌,這句話的意思是,陜西有涇水和渭水,涇水原本很清,因為渭水的緣故才變得渾濁。變渾濁的水靜下來,還會是清澈的。這是詩中人以涇水自比,言自己婚姻生活的失敗是因遭到別人的破壞;並言日久好壞自見,自己的好,早晚會顯現出來。

《谷風》經過漢唐歷朝釋意,一直到清代乾隆皇帝那裏,他不解此句説的到底是涇水清還是渭水清,於是他就找陜西巡撫秦承恩去實地查證此事。秦承恩勘察之後回報説,涇水清一些,因為其河床為石子底,而渭水渾一些,因為其河床係沙底。乾隆皇帝還為此作《涇清渭濁紀實》一文,收入禦制文集。由此,問題就出現了:一位清朝皇帝都搞不清楚涇渭孰清孰濁,還需要派人去現場勘察確定,而《谷風》一詩出自衛地《邶風》,即現今河南北部一帶,2000多年前此地的一個女子,為什麼會比清朝皇帝還要了解陜西的涇渭分明情況?

面對這個問題,“王官採詩”就相對容易解釋了——當初可能是來自陜西的採詩官,被派來衛地採詩,在邶了解到當地一個棄婦的情況,於是這位陜西採詩官使用了他所熟悉的陜西語匯來描繪這個情況。

由此展開,採詩官採集的可能不是原汁原味的詩,而是民間的一些故事,然後採詩官要對這些素材進行語言加工。而且這個加工是層層進行的,所以我們能夠從有些《國風》詩篇中看出來,《國風》中的一些詩句和《小雅》是一樣的,《小雅》本是陜西一帶的語言和音樂,很可能是因為採詩官到各地采風,才會導致這種現象的出現。在先秦時期,存在著一種地域差異現象:越人唱的一首歌,楚人可能是聽不懂的,需要翻譯加工。而《詩經》包括十五國風,從語言上來閱讀沒有任何問題,且押韻、句法也都一致,這説明它們經過高度的整理。

採詩觀念的影響一直延續,後來漢武帝要興王道,他也組織人去採詩,了解民間疾苦。令人遺憾的是,班固等人寫歷史的時候沒有把所採集的內容記錄下來。漢樂府的出現在某種程度上正是遵循了《詩經》的精神,這種情況一直延續到唐朝白居易寫新樂府,這種文學創作也是古代現實主義精神的一個傳承。

小結

通俗而言,《詩經》所記錄的就是我國最早的詩,它在周代本來是用來唱的,比如結婚的時候,典禮旁邊有人歌唱;宴飲的時候,歌唱以表示主人對客人的熱情接待。除了日常生活之外,戰爭發生的時候,有些人為國而戰犧牲生命,這個時候也需要歌唱,表達對這種獻身精神的敬意。農耕的時候,作為一個古老的農業國家的君王,周天子也要下地去,表示對農耕的尊重,這時候也需要歌唱。所以我們説,三千年前的周人,他們是唱著《詩經》中的篇章,開始締造生活。

放眼望去,在世界各個古老文明中,《詩經》所展現的這種文化現象可謂中國獨有,它代表著先秦古人很早就把文學的觸角伸向了下層人士、伸向了勞動者,用文學記錄他們的喜怒哀樂。在三千年前到兩千五百年前,我國的古代文學可以做出這樣的實踐,這是非常值得驕傲的。

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123