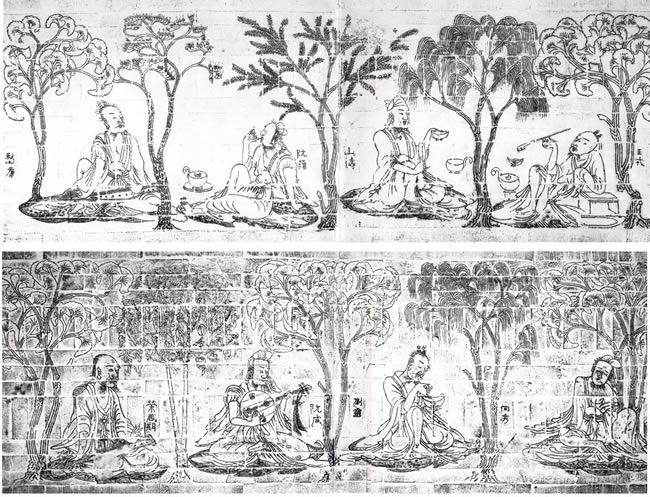

《竹林七賢與榮啟期》,南朝大墓磚畫。由上至下,左至右分別為春秋隱士榮啟期、阮鹹、劉伶、向秀、嵇康、阮籍、山濤、王戎。 《竹林七賢與榮啟期》,南朝大墓磚畫。由上至下,左至右分別為春秋隱士榮啟期、阮鹹、劉伶、向秀、嵇康、阮籍、山濤、王戎。兩個看過《竹林七賢》的人,他們坐下來,喝著茶,決定認真嚴肅的討論一番。設想一下這個場景,設想他們會説些什麼和怎麼説——如果我沒有誤會哈貝馬斯對有效交流的三個條件限定,這會是一個很有喜感的場面,透著一種勁,這種勁我們可以稱之為虛假,而這種虛假會隨著討論者的認真程度等量加深,直到中間有人(通常是第三者)笑出聲來。 我的意思是,如果我們企圖以楊福東的作品,尤其是因為預留了顯而易見的符號空間,故而貌似更便於言説的《竹林七賢》為基礎,建築一種超越個人之見的共識,我們也許會有誤入百花深處之感,除了陷入亂花漸欲迷人眼的審美矩陣,任何理性企圖,都必將遭遇無返線,沒有,或至少很難帶回什麼有意義的成果。這一點,只需讀一讀迄今為止關於這一作品的零星評論文章,包括來自西方評論家,如Elisabeth Slavkoff那些具有足夠深度的説法,便能得到局部的證實。這裡的問題是,評論免不了是急於從中得出某種有效結論的,但評論,當其對像是像《竹林七賢》這樣一個類電影而自身界限並不十分清楚的當代藝術作品,我們更有理由使之成為試探,看一看而不是非得找到什麼——以免得出太多強加其上的意義和價值。  尤爾根·哈貝馬斯 尤爾根·哈貝馬斯 在此,我們可以首先回味一下哈貝馬斯所要求的三個條件:“真實性”(truth)、“規範性”(rightness)與“真誠性”(truthfulness)——也許除了第三點,我們可以勉強自稱容或有之,但在自身並不提供其餘兩項的對象中,也令人疑竇叢生。在如是對象,“真實性”只是一個經由我見發生或成立的過程;而“規範性”,則寄生於作品在創造性中對此的逃離和悖反;因此,堅持所謂“真誠性”,無論出諸作者還是求之解讀,都只能是我們心智的敗筆,越是其顯得重要的頃刻,越説明我們無從藏拙。討論藝術作品,尤以當下和産生中,而又未必有著足以清理的理論譜係,其出身和性徵很大程度上還處於模糊狀態的中國當代藝術為是,我們沒有資格全然信賴既成的工具,更不能停留在抒情詩般的真心誠意上以倫理高度去維持評論的體面,而不試著在個別對象身上捨身下飼,以期建立一個轉圜而針對的具體場域,哪怕這種場域常常是徒勞和自我的,但最低保證,這是一次全身進入作品的嘗試,而非游離于知識,遁身於概念的學術表演。  25-34. 楊福東 《竹林七賢》 2003年 35毫米膠片黑白電影 29分鐘 25-34. 楊福東 《竹林七賢》 2003年 35毫米膠片黑白電影 29分鐘如果我們尊重當代藝術在中國的實踐,視之為一種正當和積極的精神勞動,那麼不難發現,它迄今為止最為缺乏的,正是一種相適應于其創造性企圖的解讀,我們總是身不由己的使用著與這種在地勞動不相匹配的懶惰和成見,順風順水的將其送入書齋或消費于市場。正是在這個意義上,楊福東的《竹林七賢》比以往的藝術家作品更多地向我們提出了挑戰,而且其開放姿態表明,這裡的挑戰並非那種剛性的對決,而是一連串的邀請和呼籲,聲音不大,但清晰可辨。 因為這樣的意識,我並不能信任任何一種符號分析,哪怕淺嘗輒止,其對《竹林七賢》所已經提供和可能觸發的信號而言,也難免産生干擾,其危險在於,當我們真的用我們強大的符號系統去一一解析作品中的每個意象,那麼,除了洋洋得意或文學快感,最大的收穫,恐怕即一堆雜音。 文學批評和思想史的理路,甚至於藝術史的工作習慣,對於楊福東已經展開的創作實踐,都是霉變和毒素,是使之生銹和病壞的惡徵。當藝術家如此這般“斷章取義”的借用了中國文化中一個耳熟能詳的典故,如果我們依舊把批評的重心置於“斷章”及其符號上的淵源和變形,而不去其呈現的作品中去發現藝術家所以“取義”之然,那麼無疑是蠢笨的。3世紀以降,中國人賦予“竹林七賢”的意義和由此引發的種種爭議,從魏晉南北朝直到當代,對這一個寬袍大袖驚世駭俗或隱逸風流的群體及其象徵,可謂史不絕書。楊福東不可能,實際上也沒有背離這一線索,但也沒有更多的顧及這一線索加諸言説的限制,顯然,他並不打算在這一分為5部,時長4個小時12分01秒的長篇巨制中去修正或僅僅是加入這一知識階級的集體創作,甚至也沒有考慮過所謂老樹開新花這種程度上符號嫁接。通過其流動的鏡頭,寄生於七個穿著可疑身份模糊的現代青年,將他們置於種種陌生化和不相連屬的處境之中,營造出一個個近乎雕琢的優美畫面,放大而寂靜,暴力又肉欲,混沌卻分明,“竹林七賢”之於楊福東,並沒有符號運用上的緊張和借貸關係。 在這裡,相比符號(Semiotics),藝術家更像是要復原並使用了東方美學自身的“意象”,即“立象以盡意,設卦以盡情偽”,以及由此而生長並植入中國人身上傳統美學觀。正是“意象”及其詩學,天然並始終的反對著對藝術進行符號學的分析,意義在此是全有全無之物,不能對之用索緒爾之刀實施意符(Signifier)和意指(Signified)的剖屍。意像是東方美中的最小單元,也是最重要和最有生命力的單元,其有機性並非可以在符號學中得到解釋的,其對於當代處境下的東方藝術,意義相當於齊澤克在討論極權主義之用時被置於其反面並被抑制的游離基,它促進轉化的發生,而不是一種一成不變的保證,同時,在不恰當的比例中則足以夠成破壞。 楊福東是否對此有過特別的深思本身不構成障礙也無助於解讀,重要的是,《竹林七賢》作為作品,如是呈現了藝術家對意象而不是符號的喜好。 除了“七賢”本身,從第一部“旅行明信片記錄式的”(藝術家自述)黃山漫遊,到接下來“繁華都市中的封閉生活”、詭異而哀生的鄉村田園生活、“可能是烏托邦式”但實際上更像現代性廢墟下的精神夢遊的孤島生涯,以及最後都市以其龐然的邏輯和無情的超現實粉碎“竹林七賢”這一意象的超越企圖,整個作品,自始至終都在完成著各種各樣的意象,這樣的完成因其支離而足以喚起觀眾身上潛伏的不安,這種不安,經常性的,還是一種我們已久久不能表述的生之美感,包括這種美感有待被撕碎並在悲劇中完成的部分。  1970年的羅蘭巴特 1970年的羅蘭巴特如果不考慮羅蘭巴特所渴求的“電影性”,《竹林七賢》甚至不能説是一部電影,稱之為作品,這是保險的,而給這樣的作品下一個定義,則只能是討巧和便宜。巴特説:“電影性是電影中無法描述之物,是無法表現的表現。唯在語言和連續有致的釋言之言終止之處,電影性才開始出現。”——《竹林七賢》或許正是這一巴特式的苛求能夠得到滿足的最完美作品,甚至它的進展與拓殖已經遠遠超出巴特的想像,因為它的電影性、它的暗鈍(Obtusus)已經不是巴特意義上的第三符號意義所能窮盡的了,這裡,我們會用得到這樣説法:“象以盡意,境生像外”——楊福東在《竹林七賢》中的每一個鏡頭,每一個寂靜,每一個爆發,當他推出某個畫面,那麼,就一定有一個更加深遠悠長的畫面退隱其中,我不知道是什麼,但決不至於真的相信它的那個英文標題Seven Intellectuals in Bamboo Forest,知識分子?這真是一個話題嗎? 很遺憾,無論出於審查的限制,還是因為藝術機制本身的市場性,或者版權和傳播條件上的原因,許多有理由被公眾週知的事物,不得不如是被懸置在話語中,以“評論”這樣的渠道和觀眾見面。但這樣的遺憾,至少在楊福東的《竹林七賢》身上,我暫時不想稱之為任何體制設計意義上的惡,怎麼説呢,它就是一種遺憾。 就像有一美人,擦肩而過,或者更低級些,你聽説她和別的什麼人擦肩而過。這或許就是個因緣問題,你是否有機會看到,看到以後又是否能夠坐到最後,誰知道呢。 實際上,儘管楊福東採用了電影這個在本意上比手抄本更便於傳播的形式,但他直到目前為止的所有片子,除了部分片名,百分之九十九,大概都沒有比一篇語焉不詳的帖子具有更多的認知度。 還好,事情是這樣的,當一件以電影技術完成的作品,公眾不但無緣在電影院觀賞,甚至就是在無所不有的網際網路上,也最多驚鴻照影只鱗片爪的一個斜睨,我們中有人已經滿足於此,因他可能像我一樣多疑又迷信,一方面不相信藝術家需要一個強撐著的邏輯周延,另一方面,相信這肢零破碎的感官印象遠比一次完整的遭遇來得真實。 《竹林七賢》不是一次性完成的作品,楊福東從2003年至2007年,持續進行創作,並分兩次完成了5個部分,這使得這一以膠片拍攝的類電影作品(藝術家自己似乎更願意稱之為“抽象電影”)天然的具備了一種塑成性,在我看來,這正是使我在全部看其5個部分後無法獲得一種完成的快感,而只能停留于一種休止的不確定性的原因。這似乎也解釋了,關於《竹林七賢》的探討,至少在這裡是不可能真正完成的。我所能夠做的,只是在進行另一次更有效的嘗試之前,先行放出這樣的一小彪人馬,去試圖探出一點消息。 |