| 80年代我以極大的熱忱回到了我的故鄉內蒙古,並且越來越深刻地感覺到我頭腦中的理想主義和懷疑主義,使我在兩極中很痛苦地選擇。在人們的眼中我是一個奇怪的、放棄了文化中心的人,但對我來説我需要一個獨立地看待現實、獨立地發現現實的這樣一個重要的階段。我二十五歲開始做這件事情,我的那一大堆素描,和我獨立地去草原,獨立地工作,都給我一種真正的、陌生的、興奮的、獨立前行的力量。

對歐洲的傳統藝術,或者説古典藝術,我稱讚那種永恒性,但是不滿足古典藝術那種在我們當代看來是縵紗後面看事物的有幾分矯揉和躲閃,我們需要的是一種更加直接地、銳利地洞察這個世界的性格、勇氣以及技巧。對於現代主義,我有讚賞的地方,尤其是20世紀初的現代主義,它的優點是有別於上個世紀的古典藝術而成為一個新的高峰,但是有所不滿的地方是:我渴望一種更加親切的、更加人性化的當代藝術,我希望具有現代主義的某種滲透力,而不應該攜帶它們那種排他力的一種藝術,就是説我希望在自己的藝術中保持一種更加親切的、人性化的東西。

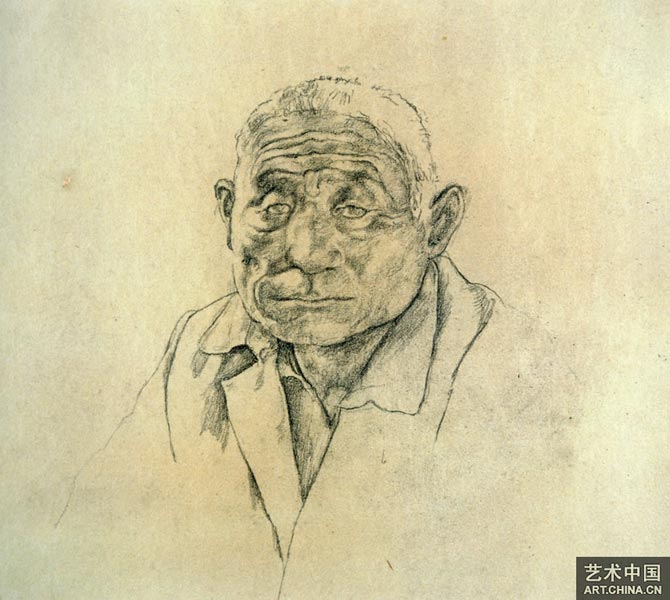

蒙古包裏的老人 1983 27×20cm

蒙古包裏的老人 1983 27×20cm

這個時期我是忙碌的,同時也是孤獨的,雖然忙於藝術的操作和實踐,但內心是很孤獨的。我記得有相當一段時間拒絕柴科夫斯基的音樂,或許這種音樂會引起我關於青春或者是那種完美世界的幻想,我感到難以承受這種幻想。我渴望的是那種遼遠的事物,像蒙古草原的原野,永遠激起你對遠方的那種渴望;再有就是對人性底層的那種關照,我不太滿足於一般表像世界的愉悅和能夠滿足於一般人的那種價值,當你深入到這個社會,或者人類動機的深層的時候,這個世界在某種程度上是混亂和可怕的,同時也是充滿誘惑的,它有可能摧毀你作為一般社會觀念建立起來的那些基本價值。從這一點來講,我是充滿懷疑主義的。我記得有很多時間,都是和密友在郊外的原野中渡過的,交談了這些不可以發表的思想。

在那個時期佔統治地地位的思想,我認為是來自尼采、叔本華和費洛伊德,當然還有盧梭,他們看起來是相互對立的思想體系,但在我看來他們有一點是共同的:他們都試圖用他們最直接的思想方式,去解析那些人們下過的、或不敢進行反思的結論。比如盧梭,他非常勇敢地以自己為素材,深入地探討了人類的最初動機,以及時人類所建立的普遍的道德價值之間的關係。盧梭的這些行為與解析,在我看來具有最真誠的知識分子的特點和啟蒙時代所具有的給人帶來信心的那種勇氣。

我認同盧梭對“文明引起人的墮落”這樣一種觀點,至少他有相當的根據。根據我對蒙古社會的觀察,這個民族,或者説一個地區,它的人的本真的價值,人性的非常寶貴的部分,往往隱藏在這些邊遠的民間,或者隱藏在奇特的遊牧生活中。在經濟高度發達的地方,比如説城市,它會呈現出另外一種樣子,這裡有更多的虛偽和狡詐。蒙古北部有一個狩獵部落,他們有一種默契的習俗:當陌生人來到你氈房的時候,如果這個陌生人實在無話可説,你最好保持沉默。通過這樣一種習俗,我們可以看到,在這樣一個邊遠的部落,它為了保持人的內在真實性和避免虛偽所做的有效努力。

盧梭、尼采、叔本華和費洛伊德都是我的朋友,他們勉勵我對世界的探究和懷疑的傾向,這是中國文化所不能給予我的。從社會角度來講,我非常贊同盧梭的思想,那種從個人出發,終極實現權力與義務、社會結構的合理性的追求和理想。從藝術角度出發,我更加贊同叔本華和尼采式的那種反理性主義的態度,那種有勇氣直本質的信心。我有極大的興致和意志力去探究這潛在的精神世界和物質世界。 |