|

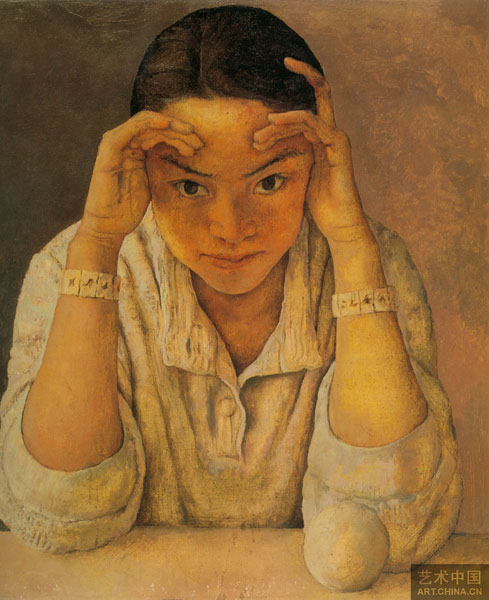

眼睛 1987 50×49cm

這幅畫的面孔,我覺得逐漸産生了一種象徵意味,多少年之後,我看到這幅作品時,我就看到了自己母親的影子。當這幅作品已經成為我的代表作的時候,我覺得這是一種很奇特的存在,到底是我根據母親的影子找到了這個模特,還是我把這個模特改造得像我的母親,這是不是能構成藝術的一種更加純粹的心理印象的來源呢?

我一直把藝術和它所經歷的時代的某種真實的存在聯繫在一起,這也是我認為藝術困難的地方,它必須跟那個時代所産生的思想感情,以及那種莫名的、難以捉摸的情緒以及一種精神本質聯繫在一起。我這些作品為這一目的做了極大的努力,而且獲得了一種歷史感。千百年來人們為藝術所做的不屈不撓的努力是為了什麼呢?我認為是為了保存某種記憶,某種自己生存過的那些價值和感情,某種他認為值得探討的事物。通過這種記憶,他可以證明自己存在過,他可以證明他認為重要的某種價值,這是我主要的藝術觀。我相信我能感覺到在這個時代,蒙古民族的存在所提出的屬於這個時代的那些問題,我相信你也能深刻地感覺到,並且把它變成具有精神品質的藝術,來表明這個時代的生活並沒有從價值中離去,有人把這個時代的生活中有價值的思考記錄下來,成為一個民族延續的證明。

我所創作的《牧民的兒子》和《盛裝》這類型的作品,回避了那種獵奇性的表達遊牧生活的程式,從另外一個角度獲得了一種心理意義,我認為這使得那種通過外在的方式表達民族生活的藝術轉變為一種記憶體的、具有心理張力的新的藝術。

《盛裝》中的天空,我是用我們專業術語所説的很臟的畫法畫出來的,但是卻産生了一種意想不到的效果,一種深遠的內涵。

|