對話|“宛平南路600號”:“藝術療愈”與城市精神生活

發佈時間:2025-07-31 09:42:22 | 來源:中國網心理中國 | 作者:郝漢城市是鋼筋水泥的森林,同樣是人類心靈的迷宮。從精神疾病到心理焦慮,再到更廣泛的情感議題,越來越多的人開始學會直面那些不被理性與秩序輕易容納的“非正常”部分。在這樣的背景下,藝術療愈作為一種用藝術與心理學交叉對話的方式,正慢慢走進大眾的視野。

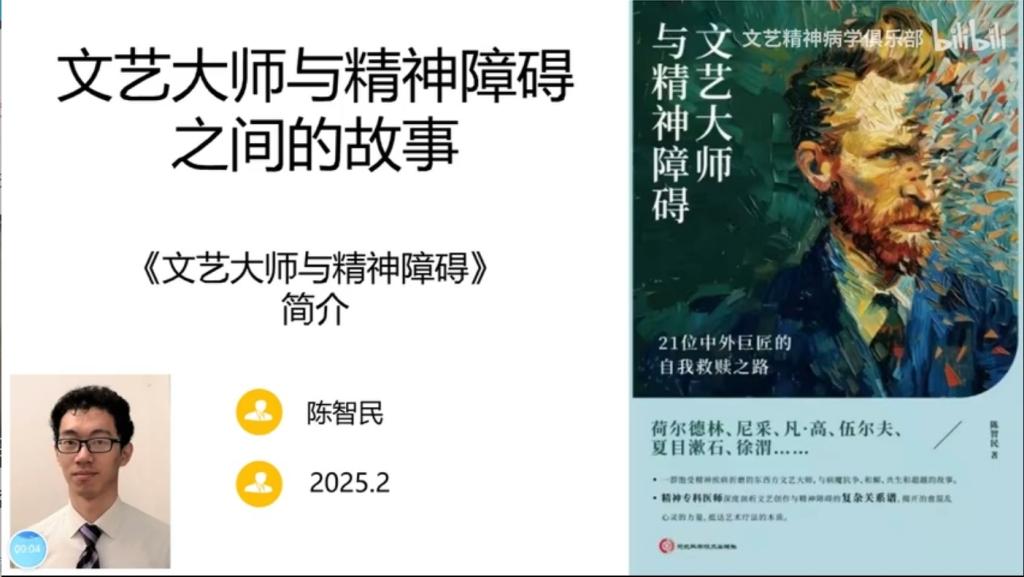

本期《如此城市》,我們邀請到上海市精神衛生中心(又稱“宛平南路600號”)的主治醫師、中級心理治療師陳智民醫師,以及長期從事藝術療愈和原生藝術研究與實踐的王忠升和藝術記者黃松,聊聊大城市人的精神生活。

“精神病患們內心有著璀璨的世界”

陳醫師:我之所以對精神醫學和人文學科之間的聯繫産生興趣,並開始鼓勵患者進行藝術創作,跟郭海平老師有關。當年我還是一個醫學生的時候,在圖書館裏看到他寫的一本書,叫《癲狂的藝術》,裏面記錄了他去精神病院幫助病人藝術創作,並被病人才華深深打動的故事。這在當時給了我非常大的震撼,因為我覺得很多醫生都沒有注意到病人豐富的精神世界,但藝術家卻能比醫生做得更多,我非常敬佩。

後來,當我自己成為精神科醫生後,我覺得我應該為病人做點什麼,於是開始關注那些長期住院的患者,尋找當中喜歡繪畫、並且展現出天賦的人,幫他們走上藝術創作的道路,也收集了一些他們的作品。

另一方面,從碩士到博士,我一直在研究歷史上患有精神障礙的文藝名人,其中很多就是畫家,比如梵谷、蒙克,以及中國的石魯、徐渭等。這些畫家的精神狀態在繪畫裏都留下了非常深刻的痕跡。基於這兩方面的啟發,我想把精神醫學和藝術結合起來。

陳智民醫師新書《文藝大師與精神障礙:21位中外巨匠的自我救贖之路》

陳智民醫師在b站分享對張愛玲進行的病跡學研究。

醫生通過藝術療愈來幫助患者康復,其實這個過程對我們自己也是一種療愈。在支援這些患者創作的過程中,我的很多觀念也跟著發生了改變。以前我總覺得醫生應該和病人保持距離,把病治好就行了,不希望和病人有太多“糾纏”,也不用了解病人豐富的精神世界。但在幫助患者創作的過程中,我真切地被觸動了,我能感覺到患者心裏其實有璀璨的世界,他們也是有力量、溫暖的人。

上海市精神衛生中心患者們的畫室

在我支援的這些患者裏,有一位姓陳的老先生。他瘦瘦的、駝著背,不太和別人交流,平時很沉默,非常不起眼。我聽説他偶爾會畫畫就邀請他來畫室創作。他一開始畫的畫很像工藝設計,因為他年輕時是煙草工廠裏負責煙盒美術圖案設計的設計師,所以他有些美術功底,在畫畫時也把原來的工作習慣帶了進來。他的畫比較工整、精細,帶有上世紀80年代風格。

我一直鼓勵他説,平時繪畫是康復治療師給主題讓你畫,但在我這裡,希望你能做一回真正的自己,把自己的創造力真正發揮出來,畫你自己想畫的東西。一般來説,我們的患者長期住院後,往往變得畏縮膽小,平時做的繪畫治療大多只是讓他們臨摹,頂多算作業治療,根本談不上藝術創作。

很多患者在這樣的康復中,反而失去了表達的勇氣。因為一旦畫了點奇怪的東西,旁邊的護工或治療師可能會嘲笑他們,甚至覺得這是病情復發的跡象,所以他們根本不敢自由發揮,只是簡單模倣。所以我把這些病人請到我自己的畫室,按照原生藝術的理念鼓勵他們真正自由創作。由於長期被束縛,剛開始的時候他們很不適應,需要通過逐步的引導和鼓勵,才能讓他們重新勇敢地用自己的方式表達自己。

這位姓陳的老先生就是個典型的例子。在不斷鼓勵下,他的繪畫出現了很大的轉變,最大的特點就是他畫裏反覆出現“黑洞”這個主題。他不停地用各種方式錶現黑洞,比如大面積的彩色、線條、符號等等。我覺得這是個特別大的反差:一個人生活在狹小封閉的空間裏,可他的內心卻嚮往著遙遠的宇宙和黑洞。這種反差代表了他內心的執念,代表了他對自由和星辰大海的嚮往之心從未泯滅。

《黑洞》

需要承認自己有破碎的一面,同時避免將精神障礙浪漫化

王忠升:簡單來説,藝術療愈就是通過各種藝術媒介來進行情感的釋放和表達,或者説通過藝術和心理學的交叉作用,來幫助一個人自我成長。很多人真正開始了解“藝術療愈”這個概念,大多是在疫情之後,大約從2020年開始,因為那時整個社會對心理健康的關注度顯著提高,療愈等相關詞彙也變成了高頻熱詞。但如果仔細追溯,其實藝術療愈的歷史並不短。

例如我研究的共用療愈這個方向,其實可以追溯到1890年左右。當時在義大利,精神病院裏就已經設立了專門的“繪畫學校”,帶領病人進行繪畫創作。早期精神病院的治療環境和病人待遇甚至可以説是糟糕的。19世紀末,人道主義療法開始興起,醫院和社會對待精神病患者的方式逐漸變得更加人性化,因此才有了這樣的大膽嘗試。

我回國工作後,面對的更多是社會上的普通人,而不只是醫療機構裏的患者。我會發現每個人都有不完整,甚至是破碎的一面。如今,“宛平南路600號”成了社會上關注度很高的一個詞,這其實也説明大家對心理健康和精神狀態的關注正在不斷增加。但這份關注往往和當代社會的消費主義、工具化等有關,這些因素給人們帶來了越來越多的分裂感和精神壓力,進而引發各種各樣的精神困擾。雖然很多人還不至於到需要住院或就診的程度,但他們也希望在日常生活中能有機會像去健身房一樣,通過藝術療愈獲得一種“健心房”的體驗,增強內心的免疫力和心理韌性。因此,藝術療愈正成為一個日益受到關注的媒介。

王忠升的舞動療愈工作坊

陳醫師:過去我們常説精神障礙會被污名化,人們覺得患者很糟糕、很招人嫌棄,這是刻板的負面印象。可現在好像出現了另一股潮流,就是把疾病“浪漫化”,特別是在大城市、受過較好教育的年輕人當中這個現象比較明顯。

所謂精神障礙的“浪漫化”,就是把精神障礙患者想像成有特別思想、特別情感、與眾不同,甚至更有才華、活得更隨性的人。於是,對精神障礙患者出現了一種過度浪漫的想像。在這種趨勢下,一些人甚至喜歡給自己戴上一頂“疾病”的帽子。比如有些人做了個量表,就覺得自己是阿斯伯格綜合徵,然後在網上到處説自己是阿斯伯格,説自己孤獨、與眾不同、遺世獨立。

但這種“浪漫化”的態度,至少説明我們國家的科普做得比較到位,尤其是在大城市裏,關於精神障礙的知識已經深入人心,公眾對患者的污名化已經大為減少,這是個積極的現象。

但是有時候我們醫生覺得心裏不是滋味。因為在我們看來,真正的精神障礙患者其實多數病情都很重,他們自己吃了很大的苦頭,家屬也跟著吃苦頭,我們醫生在病房裏有時也要承受很多壓力。精神障礙對我們來説,其實是一件苦澀而沉重的事。而有些青年朋友可能還沒有真正體會過社會的“毒打”,不知道人生的艱辛,把精神疾病當成一種有趣的標簽,甚至用一種輕浮的態度對待真正的患者。在我們醫生眼裏那麼沉重的事,在他們眼裏卻像個潮流符號,這背後確實讓人有點嘆息。

王忠升:這也是精神健康學科裏一直在討論的話題:隨著社會的發展,是否存在“過度醫療”,也就是大家是否在誇大自己的問題。比如,生活中我們經常會聽到有人説自己是“回避型人格”。這讓我想到,可能我們不必一定要把自己貼上“回避型人格”的標簽,不一定要把它歸類或者“問題化”,而是可以用更輕鬆的狀態去面對它。有時候,當你過於執著地把它當作一個問題去抓住不放,反而更難化解。

那些純粹回應自身創造性衝動的原生藝術

黃松:“原生藝術”是讓·杜布菲(Jean Dubuffet)于1945年提出的概念,其核心是,那些未經過美術學院正規訓練、完全自學的創作者。他們的創作沒有任何目的,主要是出於自我表達和內在需求。他們並不追求成為藝術家,也無意參與展覽或獲得公眾認可。換句話説,這種創作首先是為自己而存在的,是為了回應他們自身的創造性衝動或內在需求。

讓·杜布菲最初提出這一概念時指涉的群體,僅僅包括了一些被社會排斥者、精神病患、在押人員等。他提出這個概念是希望藝術家能夠主動走出當時法國的主流藝術,去探訪一些精神病院等遠離藝術中心的場所,去尋找一些更為純粹的藝術形式和內容。也正因為他本身就是藝術家,所以他能識別出那些沒有被視為藝術的藝術。

瑞士精神科醫生瓦爾特·莫根塔勒出版的《一個精神病藝術家作品選》(Ein Geisteskranker als Künstler)介紹了一位精神分裂症患者自發創作的大量圖畫。出於精神科醫生的職業敏感,莫根塔勒對這位患者的作品給予了高度關注。這位病人就是原生藝術領域最著名的藝術家之一——阿道夫·渥爾夫利(Adolf Wölfli)。1945年,當讓·杜布菲了解到阿道夫·渥爾夫利時,渥爾夫利已經去世,後來他留下的繪畫遺産被從另一種研究視角重新發現。與我們熟知的梵谷不同,渥爾夫利這些原生藝術家完全沒有接受過系統的藝術訓練或學院教育,這也是他們與傳統藝術家之間最大的區別。

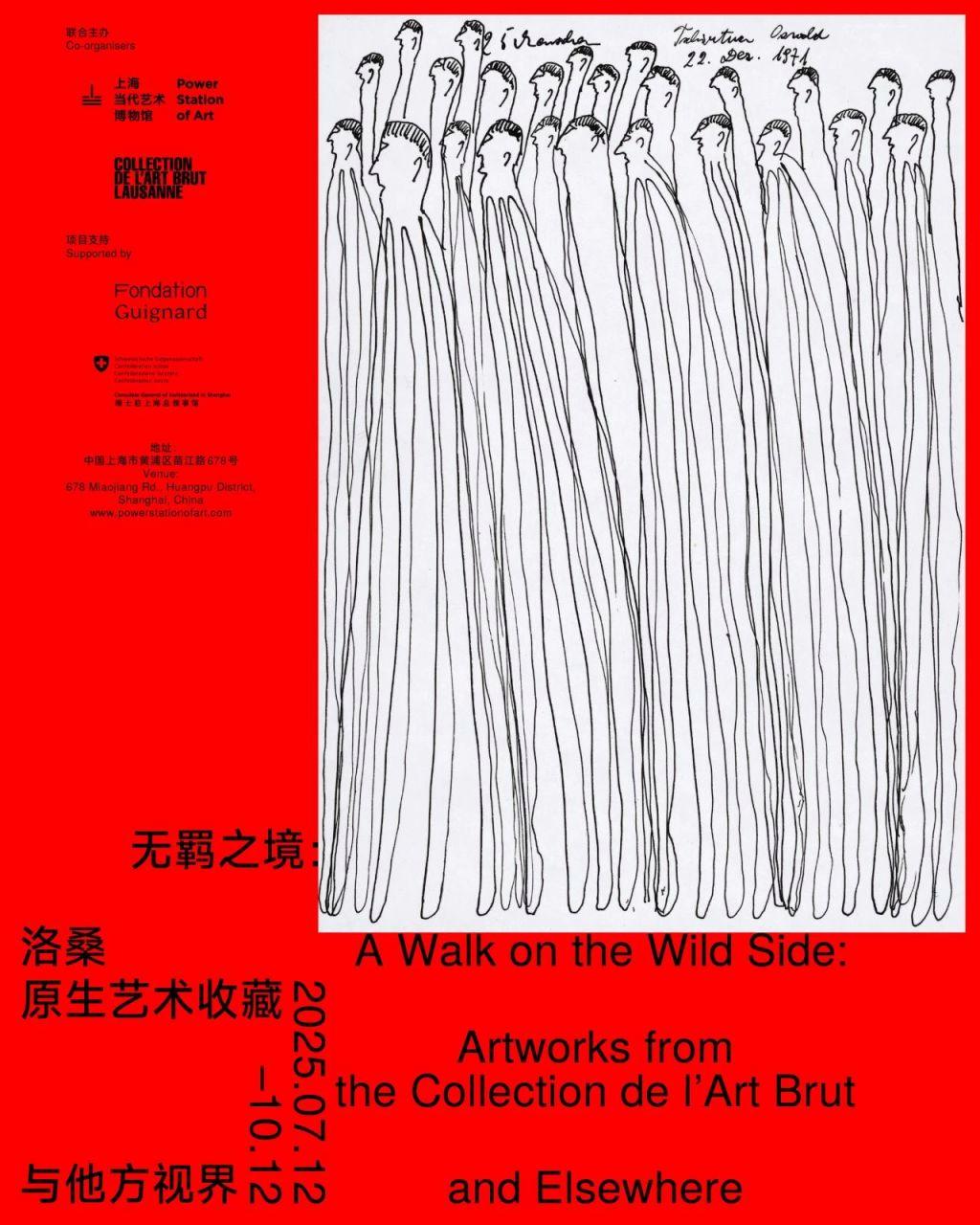

“無羈之境:洛桑原生藝術收藏與他方視界”海報

“無羈之境:洛桑原生藝術收藏與他方視界”展覽現場

我採訪瑞士洛桑原生藝術收藏館館長莎拉·隆巴迪(Sarah Lombardi)的時候,她説道,其實過去發現原生藝術家有些就是在精神病院或者是在監獄裏,現在有藥物能控制患者的一些幻覺或者妄想,反倒也壓抑了他們的想像力和即興創作的衝動,所以現在很多原生藝術家反而出現在一些由藝術家創辦的工作坊中。參加藝術療愈工作坊,包括進行原生藝術創作的人,其實已經不再局限于傳統意義上的特殊群體,而是擴展到了更廣泛的人群,比如一些退休的老人。現在老齡化社會背景下,很多年紀大的人也面臨著各種問題,他們同樣會通過繪畫或其他方式來豐富自己的生活,而這種創作也被視為原生藝術的一部分。

如此城市:一些實證研究表明,繪畫可以幫助降低精神分裂症患者的攻擊衝動;600號的“藝術特色病房”實踐中同樣表明患者在情緒上有很明顯的積極變化。這種藝術創作帶來的改變,和藥物治療或者傳統的、以正常反應為目標的治療相比,有什麼不同?

陳醫師:關於藝術療愈對精神健康的影響,我覺得我們不能過於狹隘、單一地看待它。醫院裏常常會做一些科研,科研往往想證明某個療法對患者有明確的幫助,但我認為不應該僅僅用這種工具化的視角來看療愈工作。人有高級的精神活動,不能把人當成機器一樣,單純測算認知功能提升了百分之幾、情緒穩定度提高了百分之幾,然後像修理零件一樣來“提升”。而藝術療愈的最大價值恰恰就在於它與很多單純把人當作生物體修理的療法不同,它是把人當作人來對待,尊重人的主觀能動性和創造力,是一種綜合的、高級的療愈方式。你要説畫室裏的患者某個症狀有沒有改善,其實有很多具體的證據可以列出來,但我並不屑于只談這些。我更看重的是:這個患者在參與繪畫之後,精神面貌有沒有變化?自信心有沒有提升?對生活的熱情和信心是不是重新建立起來了?

我和這些參加繪畫的患者朋友們之間有很深的友誼。每次我去病房,他們看到我都會圍上來跟我打招呼、握手、勾肩搭背,這才是最讓我感動的。一個醫生,不管水準再高、資歷再深,如果當了十幾年醫生,走進病房卻沒有病人理睬你,那我覺得這其實是有點失敗的。説實話,如果不是因為繪畫,我未必有機會走進他們的內心世界,和這些患者朋友真正産生聯繫,甚至建立現在這樣很深的友誼。他們知道我是在為他們付出,所以很感激我。我也能感受到,他們是真的把我當朋友。我也能看出來,繪畫讓他們整個人的精神面貌都變得不一樣了,活得更像一個“人”,而不再像過去那樣“行屍走肉”。所以每當我向別人介紹藝術療愈的意義時,我更願意從這個角度去談,而不僅僅是從冰冷的數字和效果去談。

如此城市:兩位都在推動這種藝術療愈模式在中國的發展。在這個過程中還有哪些難點?

陳醫師:我覺得這裡有兩個方面的難點。第一個難點是,原生藝術在中國的推廣,目前受眾面還是比較小,缺乏廣泛的群眾基礎。

第二個難點是關於600號畫廊自身的定位。畫廊作為展現長期住院患者精神世界的一個窗口,不需要辦得多豪華、很高大上,但一定要有誠意。既然600號畫廊最大的特點就是設在精神病院裏,依託這個背景,就應該更多地為患者發聲,給患者提供展現精神世界的機會,這樣才不辜負畫廊的初心。但如果展品總是一些來自院外、和精神障礙關係不大的藝術家的作品,雖然看起來很漂亮,但這就偏離了初衷,失去了立足點。

王忠升:回國後,我的工作重心主要放在自己創辦的個人藝術療愈工作室上,跟社會的直接接觸更多,就會遇到一些很典型的情況。比如,很多人一聽説我是做藝術療愈的,就會問:“是不是那種敲頌缽的?”或者想到《周處除三害》裏的那些人。這背後其實反映出一個普遍的誤區:大家對“玄學”和“科學”之間的界限往往模糊不清,這確實會給我們的工作帶來一些困擾。

另外,因為很多人對藝術療愈的概念、範圍還很模糊,也導致了社會上相關內容非常混雜。有些人把茶道、聞香、品香都歸為藝術療愈,甚至説美食也是藝術療愈。從“生活處處皆藝術”這句話來説好像也沒錯,但如果什麼都是藝術療愈,反而會讓概念變得非常混亂。

所以,未來從現在這種相對混亂、無序的狀態,到逐步實現規範化、標準化,並最終建立一個體系完善的中國藝術治療學會,是十分必要的。我相信,這個過程離不開官方和政策層面的支援,所以也希望未來能有更多的力量支援,共同推動藝術療愈在國內走得更遠、更紮實。

嘉賓推薦的影視作品:

《無主之作》:庫爾特童年籠罩在納粹陰影中,姨母死於納粹醫生卡爾之手。逃到聯邦德國後,他用畫筆傾訴內心創傷,愛情給他帶來希望卻被阻撓。他的畫作不僅映照個人命運,也映射了一整個世代的創傷。

《至愛梵谷·星空之謎》:影片用一封無法投遞的信件串聯起梵谷在去世前最後六周裏與他生命中最重要的三個人物之間的秘密,帶觀眾穿越回十九世紀末的歐洲,並陪伴梵谷走完他最後的人生。

《盜夢特攻隊》:講述心理治療師魯本為擺脫“妖魔化”名畫帶來的夢魘,聯手四名病人偷遍羅浮宮、泰特現代美術館等各大美術館的故事,電影也探討了夢境與精神健康,適合有睡眠障礙的朋友觀看。

《尼斯:瘋狂的心》:影片改編自醫生尼斯的真實事跡,講述了她堅持用心靈療法成功治愈精神分裂症患者的故事。這部電影與我的經歷很像,也讓我深受觸動。電影以平視視角看待精神障礙患者,沒有醜化和獵奇,展現了“多觀察、多傾聽”治愈人心的溫暖力量。(澎湃新聞記者郝漢 實習生潘思因)

心理諮詢亂象折射社會治理短板 “低門檻”須“嚴監管”!2025-07-31

享受不倦怠的人生—— 識別和應對“職業倦怠”2025-07-30

青少年暑期扎堆整容,“容貌焦慮”背後藏著哪些心理問題?2025-07-30

心理中國論壇 | 創造力培養是中小學心理健康教育的重要目標2025-07-30

“手機使用”成暑假親子衝突焦點 心理教育專家支招手機管理2025-07-30

打開即彈“心理健康警告標簽”,美一州出臺法律應對“社媒沉迷”2025-07-30