宋美齡:絕勝丹青第一流

- 發佈時間:2015-04-24 09:57:49 來源:中國文化報 責任編輯:劉波

宋美齡作畫

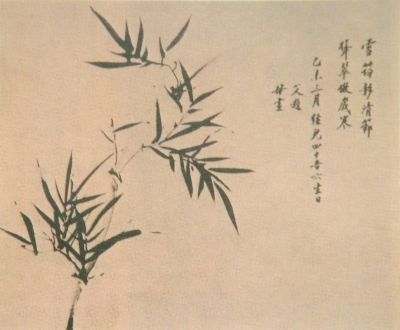

雪筠彰清節 聳翠傲歲寒(國畫) 宋美齡

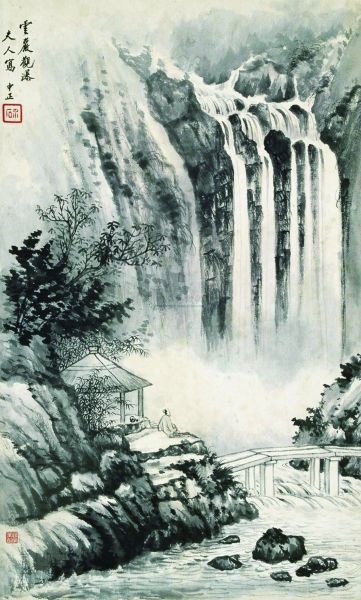

雲岩觀瀑(國畫) 宋美齡

近些年,我曾陸續地在拍賣行看過幾張宋美齡女士的山水,一種高古而幽秀的氣息,給人留下了鮮活的印象。有一次牽著孩子逛書店,本是為小孩去買書的,結果自己順帶也買了兩本以作消遣,一為高陽先生著的《翁同和傳》,另一冊為《蔣介石家書——日記文墨選錄》(曾景忠編注)。買《翁同和傳》,只為我一直深愛著翁的沉雄並且寬博的法書;選蔣介石文墨,是衝著“家書日記”去的,以為多少可以從另外一個角度較為真實地了解他這個人內在的心性與品操。結果在書的配圖裏,卻見到了不少宋美齡女士的書畫作品,讓我讀得饒有興味,這樣便想著寫一點關於宋美齡與繪畫的文字了。

舉凡在舊中國的文化背景裏生活的,除了家境極為清貧的人家子弟——就像是中國在特殊時期所聲稱的真正的“貧下中農”,大抵自小學一點作詩填詞、琴棋書畫,總是很尋常的童蒙教育。而于社會人叢,隨意地可以寫畫幾筆的各式人物,便能夠隨處遇見,自不稀罕。我想説的是,第一,宋美齡女士學著濡墨染翰的時間還不在髫齡,幾近中年;再者,就目前僅可見到的她的這些畫作的根底與風神意蘊而言,是業已遠遠超出了泛泛意義上的愛好者的水準,而是卓爾出群、自成家數了。這真叫人不得不驚嘆于她的藝術天賦。那麼,她又有著怎樣不同尋常的繪畫經歷呢?

首先,我們還得承認,藝術是需要天賦的。似乎可以這樣説:三分人事七分天。不具備極高的天賦,任憑你後天生活在怎樣的環境,如何地努力,終究難成。我們時常會聽人自詡,或者他人沾沾地介紹,誰的爸爸是藝術大師,誰的爸爸的爸爸又曾師齊白石,誰的外公又和張大千過從甚密,外公的外婆又是誰的開門或關門弟子——結果一些膚淺的收藏家就追上去了——實際上不管他是出自誰的門下,或其祖上曾跟誰比鄰而居,執弟子禮,只要一看他的作品,什麼也不是,他就不是什麼了。這就是藝術真實而殘酷之處,全然不同於家天下的政治世襲與蔭護。並且,事情往往是這樣的,越是具有大名望的畫家,他的門庭越是四季逢春,天天若市,他門下的弟子也越發地多如百頭牛之毛,能夠一齣同門頭地的弟子就愈加鳳毛麟角!為什麼呢?只為開宗立派的名師,其筆下必具一份不可無一、不可有二的面目,而這鮮明的式範,每每又誘惑著眾多的弟子去禮拜,高山仰止,爭相模擬,唯恐不似,最終恰恰成了束縛門生藝術情思與創造的牢籠了,鮮有透網之鱗。就拿齊白石來説,他各種門下弟子原是數以千百計的,但是在畫史上真正能夠別立峰頭的才俊,也只是幾人而已。比如他門下傑出的李苦禪先生,白石老人很早就在他這個獨具慧心的年輕的弟子作品上題道:“余門下弟子數百,人人也學吾手,英(苦禪先生早年名英)也奪吾心……”在良莠夾雜的眾多弟子中,能夠像自私的愛情一樣將老師的藝術之心靈奪去了的心靈,其可多得乎?!有之,則必是稟賦大異於常人者。

而宋美齡則正是這樣一位極富藝術天才的傑出女性。

上世紀四十年代,在重慶,宋美齡女士即通過國民黨要員張群的引薦,曾經跟隨張大千先生有過一段時日的學習,興致頗高。及至去了台灣,她一度想拜在溥心畬門下,專習山水,後來卻不曾遂願。個中原委,各持説法。眼下盛傳于網路的,原因是説宋美齡誠心誠意欲拜溥先生為師,溥卻以恭親王之孫的身份,以為大清都被你們民國給滅了,我又再來當國母的師傅,豈不貽笑天下,便堅辭不受。而我記憶中,以前是在啟功先生或者補白大王鄭逸梅的一本書上寫過,説宋女士將拜溥先生為師的時候,溥説儘管你貴為國母,然師道不可廢,還得按照老規矩,跪著給我敬茶。宋就覺得頗難為情,問是不是可以屈半膝,溥不應允,只好作罷。不管真實的情形如何,總之宋美齡後來是選擇黃君璧和鄭曼青為師了的。

須説明的是,在近世的台灣畫壇,張大千、溥心畬、黃君璧三位,是各據擅場、鼎足而立的。張大千早年以蜀中才子的心性,加以目空千古的豪氣,目力既深透,境象復闊大,得以上下千年,遙接太古,博綜集萃,淵源廣大,後則自立門戶,筆意精妙,不輸古賢;溥心畬憑藉舊王孫的胸次與識見,孜孜古法,日與前輩神遊,不知今世何世,怡然自得;黃君璧挾嶺南一派的作風,入古求脫,眷眷造化,亦自成家。餘下的,便都要遜色於此三家了。

再説宋美齡投師黃君璧與鄭曼青門下之後,前者悉心教授她山水,後者專門指點她花卉,另外便是張大千也常常給予她教益,更加上她有著超乎尋常的領悟能力,便有了長足的進展,很快就自出機杼,面目獨呈了——不過半年的光景,人家見到她的畫作,已經十分驚詫。有趣的是,最初那會兒,見宋美齡的畫作如此不同凡響,竟然有人還懷疑宋美齡是否亦如慈禧一般是有人給幕後捉刀的,宋便將心存疑惑之人請來家中,又邀請了張大千這一輩的先生,於是當眾與諸位畫壇耆宿聯袂合作,但見勾皴點染,筆筆入古,深合理法,並且從容自如,遂贏來舉座驚嘆!

自從有了這一次的當眾揮毫,又得到了各位名家的由衷稱讚之後,連起初有些不主張宋美齡半途出家拈管習畫的蔣介石也有些刮目相看了,往後便屢屢為宋作題字,還將作品贈送給國際友人,知者珍若拱璧。

這裡我們不妨細細地品味一番她的作品。

以我個人的偏好,心儀的是她的花卉,而在這一組作品中,我最為服膺的乃是這一枝墨竹。

墨竹畫始於北宋的文與可,承其衣缽的是蘇東坡。從植物學的角度而言,北宋時期的竹大約跟我們今天所見到的並無多大的變異,然一旦出諸畫家的心手,就會因為個人的心性、修養、志趣、懷抱之差異以及時代審美的風尚之不同而各具面目了。這也就是千百年來,竹之所以為中國畫家津津樂道、常畫不衰的一種原因。

那麼從技術層面上來説,畫竹除了必須恪守一些基本的法則,比如撇葉的“尖不如桃,細不似柳”等等之外,尚須具備深厚的書法功底,要使筆筆入紙,堅挺而多風致,靈動還不流滑,教畫家渾然忘我的境界,憑翻腕底,凝注筆端,數易時空,精神燦然,才稱上品。

綜觀宋美齡女士腕底的竹枝,其葉片的組織得宜,純如天然,運筆的灑脫且復深厚,起止分明,落落大方,未始不讓鬚眉,真是直逼宋元名家!只可惜從影印的圖片中翻拍出來,已經見不到竹竿的飛白以及墨色細膩的變化了,惟見竹的“乙”字節,鏗然目前。好在,筆意的精微的神采仍然是依稀可辨的。

以一斑而窺全豹,從竹的章法、用筆以及氣韻當中,我們不難看出宋美齡女士在國畫中所臻至的境界。尤為可貴者,不拘山水花卉,宋美齡畫作總給人一種清操絕俗的神往,而絕無草莽英雄們沒有內涵的大氣磅薄與飛揚跋扈。正如蔣介石在她的《蘭冊》中所題寫的那樣:“夫人寫蘭——其得心應手之作,誠大滌子(清初的畫壇大家石濤)有所未及。蓋寫蘭之難,在乎氣韻溫穆、筆墨渾厚,前賢能兼擅此長者,未易多得……”在宋美齡的一幅山水畫中,蔣還作了如是的評價:“筆墨蒼渾,興趣勃發,欣對久之,不覺煙霞由坐上生也。”

惜乎其畫名為突出的身份所掩,不然,照她自己給友人的信中坦言,或將躋身於當世大家之列,也未可知。