潑墨代線條 誤導人物畫

- 發佈時間:2014-10-20 10:50:09 來源:廣州日報 責任編輯:郭偉瑩

原標題:潑墨代線條 誤導人物畫

戰國 《人物龍鳳帛畫》

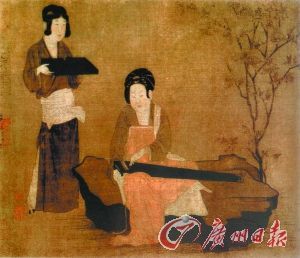

唐 周昉 《調琴啜茗圖》(局部)

十五年前,吳冠中先生的一篇文章《筆墨等於零》引發了一場有關中國畫筆墨的持久爭論。近日,當代水墨人物畫領軍者之一的黃一瀚先生稱:中國畫筆墨中處於核心概念的線條,經過幾千年的發展,已經窮盡其樣式;而墨塊,尤其是人物畫中的潑墨則是一塊尚未深入開墾的“處女地”,正可為當代水墨發展留下一個突破口。果真如此嗎?且看業界專家們的深入辨析。 專題策劃/吳聿立

北京大學教授、著名美術評論家 朱青生——

線條表達內在痕跡 仍大有發展餘地

當代水墨其實是一個很寬泛的概念,每個人都可以説自己要什麼,不要什麼。但從學理上講,線條是藝術發展過程中間三大重要方向之一,因此,雖然傳統的線條已經取得極高成就,現在仍然有極大的發展空間。

從藝術上講,人類有三條道路來展現文化、文明的特性。第一個方向是形象,西方的藝術就是以表達形象和現象為主導的;第二個方向就是痕跡,其最高體現為線條;第三個方向為結構,為的是展示世界的本質,像伊斯蘭文化中的窗格子,就具備很抽象的因素。一百多年來,中國的藝術因為受西方影響,以造型為主要追求。今天的當代水墨,希望通過某一條道路將藝術引向更高、更深的方向去拓展。無疑,用線條來揭示人的痕跡、蹤跡是最為重要的方式之一,而且還有待提高。線條的純粹化就是一種可能,因為當代藝術是自由的,不再有規定性。我的抽象作品就是以線條為主導,將線條單純化。出於藝術市場的考量,有些人也將水墨作為一個概念來行銷,那是另外的問題了。我所説的完全是學術意義上的。從這方面講,色塊其實也是線條之一種。人的移動就是一根線,線條就是想方設法把內在的痕跡表達出來,無論是一根細線還是一個塊面,都是痕跡,就是你潑一片墨色,也仍然是表達痕跡。所謂痕跡,是相對於形象而言的,它不是對形象的複製,也不是想像而來的形象。當然,有的藝術家認為應該放棄線條,那是他的自主選擇,無可厚非。就藝術家個體而言,必須有自己的獨立主見,甚至是偏見,才能做出極其精彩的作品。

概括來説,我以為,首先,線條大有發展之餘地;其次,中國歷史上高明的水墨畫,包括潑墨,可以看做是線條,因為它們本身都不是造型,而是表達一種心境和情性。我們為何認為八大山人、石濤的作品高?就在於他們全靠一筆之中的內涵來表情達意,而不是靠造型來表現個體精神。

藝術評論家、畫家 梁江——

人物畫的線條沒有窮盡之説

線條是中國畫造型的最基本手段,除了是技術問題,是藝術語言的元素,更是一個文化問題。一小部分當代水墨畫家,樂意採用潑墨並引入西方的色塊和理念作為個體實驗方向,無疑是可行的,並應該受到鼓勵,但如果因此而想取消中國水墨中的線條地位,恐怕是對中國畫的筆和墨理解得還不夠,沒有領悟到其中的真諦而産生了誤讀。

中國繪畫跟西洋畫的最大區別在於,中國畫是用線條來造型的。這不僅影響了中國藝術的造型觀念,也影響了藝術家的思維模式,對整個民族文化藝術理論的建立,也起到了非常大的作用。並不是説有些作品不用線條,線條就可有可無,很可能,線條無形而無所不形。像西方的安格爾,他將作品中的光影、明暗弱化了,輪廓線條突出了,其實也屬於用線造型。中國畫中,線條除了用於造型,還可以是心靈的符號,就像書法一樣,不僅是文字表達,更是心性的抒發,這就上升到文化的高度了。

因此,從中國畫的理論角度和藝術創造規律來看,線條永遠不可能發展到窮盡。在不同藝術家手中,線條完全可以千變萬化、各不相同。舉個大家都認可的例子,中國傳統筆墨到了清代末年,似乎已難以為繼,當時的文化圈普遍認為中國畫陳陳相因、走不下去了,只有學習西方才是唯一齣路。但就是在這麼強大的西化論調中,出現了一個黃賓虹,執意孤行,提出了“五筆七墨”説,開創了中國畫筆墨發展的新篇,證明傳統的框架仍然可以前行。而同時期的齊白石、潘天壽、李可染等人,也都在傳統筆墨中融入了新的元素,使得中國畫煥發出新的生命力。所以,線條的表現力完全是生生不息、難以窮盡的。

一般而言,畫家對線條抱有質疑心態,往往出於兩種情況:一是對線條的掌握已經達到了相當的高度,希望掙脫線條的束縛。對這些畫家而言,無法乃為至法,他們的水準,令人敬重;另一種情況則是一些畫家線上條錘鍊上還沒入門,掌握不夠好,看到有的作品不需要線條,於是對線條的價值産生了懷疑。

至於“卡通一代”的藝術家們,他們作品的意義最主要呈現在藝術觀念上,並非形式語言方面有顛覆性、革命性的創造。他們的作品,用的仍然是相對寫實的方式。同時,他們的創作也是當代水墨多元探索中的一格,是百花園中的一朵,不能代表大部分當代水墨畫家,更不能代表所有的當代水墨畫家。

作為藝術家個體,從自己的創作體驗出發,認為線條已經發展到極致,要另辟新路,自有其合理性。畢竟,藝術家越是張揚個性,越能引起人們的注意。但我們對藝術家的觀點或驚人之論,必須放到特定的語境中去解讀,切不可當做嚴絲密縫的理論。

廣州美術學院教授、“卡通一代”創始人 黃一瀚——

用線條表現人物

易落窠臼

中國畫的筆墨,分開來説,一是筆,一是墨,亦即線條和墨色。而線條自南朝謝赫提出“骨法用筆”之後,歷經唐、宋、元、明、清,在中國繪畫史上已經發展到極致了。因此,當代水墨畫家再過多用線,局限性非常大,太容易像某個人了。而棄用線條,單純靠墨色來處理畫面,原創空間大得多,特別是人物畫潑墨,突破的可能性更大。

一直以來,中國畫的潑墨,基本只在花鳥畫、山水畫中呈現,像青藤、八大等古代大畫家,都做得很好。而在人物畫上,潑墨作品極少,歷史上似乎只留下一張梁楷的《潑墨仙人圖》。後來,是楊之光老師在這一方面探索、實踐出了成績。他借鑒西方的水彩和素描,在潑墨人體上取得巨大的成功。但跟線條比起來,依然留有很大的發展空間。因此,在當代水墨中,我以為從大潑墨入手,更有可能突破。當年,楊之光老師教導我:不用一根線來表現人物,這樣更能達到水墨淋漓的效果,更符合中國畫的特點,更能顯出大氣魄來。我也一直努力這樣做,並取得了理想的效果。

事實上,宣紙本身就是為墨而製造的,大塊面潑上去顯得很有肌理,特別漂亮,能收到油畫所不具備的效果,可謂是給中國水墨的發展留下了一個寶貴的契機。中國畫的線條,歷史實在太悠久了,可以説已經走到盡頭,看看現在的水墨畫家,所用的線條基本都大同小異,因此只能在造型和題材上做功夫。

而像當代藝術的劉子健、谷文達、張羽等藝術家,最後都轉向了塊面,田黎明的作品,則大面積引進色彩。實踐證明,大潑墨的塊面形式,確實很有發展空間。潑墨形式如果融入西洋畫的處理和構成方式,在藝術語言上也可以更有特點,不會顯得那麼單一。像我的作品,在墨的運用上就大膽吸收了西方的光和色彩元素,呈現出廣告色、卡通畫等特點,使得作品既不失中國畫的性質又更有西方味道。

有人認為,在當代水墨中,筆墨只是技術,沒有談論的必要。過去,我們不講觀念,只講筆墨,確實有失偏頗。但沒有筆墨哪來作品?在美術史上,藝術語言甚至比觀念還重要,一百年以後,人們很可能不知道畫家要表現的這個時代是什麼樣的,而有創造力的筆墨,則會作為財富流傳下去。西方一部美術史,其實是寫實派、印象派等的集合體,就是以藝術語言的變遷為線索串聯起來的。國際展覽上真正的好藝術家,也都是技術高超,不會隨便亂涂亂抹,譬如日本的村上隆,他的作品就製作得很精美,一絲不茍。認為筆墨不重要,多半是年輕人的意氣之言,可謂“年輕病”。我自己也是在經歷了當代藝術三十年的洗禮之後,進一步認識到筆墨創新的偉大和重要。

- 股票名稱 最新價 漲跌幅