中國家庭醫生簽約服務廣泛開展 正走進千家萬戶

- 發佈時間:2016-05-11 16:28:05 來源:經濟日報 責任編輯:吳起龍

江蘇省常州市天寧區紅梅街道社區衛生服務中心主任徐定南正在詢問居民的血糖情況。吳佳佳攝

國務院辦公廳日前印發的《深化醫藥衛生體制改革2016年重點工作任務》提出,2016年醫改將著力擴大家庭醫生簽約服務,在200個公立醫院綜合改革試點城市開展家庭醫生簽約服務,鼓勵其他有條件的地區積極開展試點,到2016年底,城市家庭醫生簽約服務覆蓋率達到15%以上,重點人群簽約服務覆蓋率達到30%以上。這意味著,下一步,家庭醫生將走進更多居民家庭。

“雖然不在媽媽身邊,但有家庭醫生照顧她,我很放心。”家住北京市朝陽區雙橋街道的胡先生説。他的母親身患糖尿病多年,但胡先生在北京工作,不能隨時回老家照看。現在,胡先生通過手機就能收到簽約家庭醫生對母親血糖的檢測情況,讓胡先生放心了不少。

胡先生所使用的是社區醫院在阿裏健康平臺上開展的“家庭醫生血糖管理服務”。在阿裏健康APP中,糖尿病患者簽約家庭醫生關聯了患者子女賬號後,只要使用智慧血糖儀檢測血糖,血糖數據就會被自動上傳至家庭醫生手機上,家庭醫生及時為患者進行血糖監控分析,調整血糖管理方案並提供問診服務,而這些內容都會同步傳給家屬。江蘇省常州市天寧區紅梅街道社區衛生服務中心主任徐定南是“家庭醫生血糖管理服務”的一位血糖管理家庭醫生,他説,“家庭醫生模式有助於醫生和病人更好地掌握病人的病情”。

近年來,我國家庭醫生簽約服務廣泛開展,越來越多的城鄉居民享受到了送上家門的健康服務。除北京、上海等地出臺政策大力推廣家庭醫生診療服務外,在陜西西安,已有超過250萬人簽約家庭醫生,而在遼寧,超半數農民也擁有了自己的家庭醫生。

服務患者零距離

國務院辦公廳去年印發的《關於推進分級診療制度建設的指導意見》指出,到2017年分級診療政策體系逐步完善,優質醫療資源有序有效下沉,以全科醫生為重點的基層醫療衛生人才隊伍建設得到加強。有專家表示,中國醫療改革的總體設計是要形成適應國情的分級診療制度,家庭醫生是完成這一目標的重要基礎性環節。

分級診療制度,是指按照疾病的輕重緩急及治療的難易程度進行分級;不同級別的醫療機構承擔不同疾病的治療,實現基層首診和雙向轉診。目前,家庭醫生簽約服務主要體現在基層首診,患者因疑難雜症經大醫院治療病情穩定後,術後康復、復健可轉回基層,由家庭醫生負責幫助康復。這既有利於合理利用醫療資源,也有利於讓群眾享受更好的醫療服務。此外,在社區基層,醫療不僅僅是看病,更多的是“防治一體”,不僅提供基本醫療,還提供公共衛生服務,可以有效推進防疫、保健等知識的普及,有助於居民健康意識的提高。

溫州醫科大學原校長瞿佳介紹,從患者的角度來看,所謂看病難,實際上是到大醫院求醫難、看知名醫生難,而到基層醫院就醫、看普通醫生並不難。患者由於對就醫渠道不熟悉,不管大病小病都要跑到大醫院找專家看病,在很大程度上造成了“看病難”的困境。今後分級診療制度建立健全後,家庭醫生可以實現對患者的初步診療,小病當場治療,大病或是疑難雜症及時上轉,促進有序就醫格局的形成,成為緩解“看病難”的有效渠道。

上海市自2011年起啟動家庭醫生制度,截至2015年底,共簽約常住居民1027.3萬人,簽約率達44%。“‘小病在社區、大病在大醫院、康復再回社區’,這是上海新一輪社區衛生服務綜合改革的方向。”上海市醫改辦副主任許速介紹,家庭醫生制度是社區衛生服務綜合改革的重要組成部分。社區衛生服務中心平臺還將發揮整合社會資源的功能,把社會上的健康管理機構、先進的穿戴設備、符合條件的個體家庭醫生等吸納到這個平臺上,更好地為居民服務。

“此前,因為基層醫療機構醫療服務功能萎縮,所以縣級醫院看了本該在鄉鎮衛生院看的病,三級醫院看了應該在縣級醫院看的病。我國開展分級診療、加強基層醫療機構建設等系列改革方向正確且明確,當前重要的就是在政策調整的同時,進一步提高家庭醫生的服務和技術水準,真正使資源‘放得下、接得住’,老百姓主動簽約,合理分流。”上海市衛生發展研究中心主任胡善聯説。

診療水準待提高

儘管家庭醫生模式受到多方讚譽,但是面臨的問題也不少。專家指出,當前我國家庭醫生模式還不完善,仍然存在培養體系不健全、服務水準不高等問題,家庭醫生要想真正成為居民健康“守門人”,還有很長的路要走。

以北京為例,早在2010年,北京便在全國率先推出了“家庭醫生式服務”,並曾計劃在2012年將其普及。截至2015年11月底,北京市社區衛生服務機構家庭醫生式服務累計簽約359萬戶、740萬人,與普及目標差距較大。曾任北京市衛生局副局長兼新聞發言人的鄧小虹是著名的婦産科專家,2012年退休後,她在家門口的方莊社區衛生服務中心當起了簽約家庭醫生。醫院給每一位家庭醫生都配備了手機,然而一年多的時間裏,只有3名患者來電諮詢,這大大出乎鄧小虹的預料。“這種情況反映的不僅僅是家庭醫生式服務的推行之難,更顯現出社區衛生服務的尷尬處境。”鄧小虹説。

出現家庭醫生遇冷、市民不買賬尷尬情況的還有山東煙臺市。根據煙臺市衛計委發佈的消息,煙臺成立了1628支家庭醫生團隊,與65萬戶家庭簽訂服務協議,0至6歲兒童、孕産婦、老年人等重點人群得到優先服務,居民電子健康檔案進一步規範。但推行家庭醫生服務數年來,煙臺市民“小病不出社區”的就醫習慣仍然沒有形成,大家生病了還是願意去幾家大醫院就醫。在簽約過程中,有些市民甚至會直接拒簽,不信任家庭醫生的工作能力。

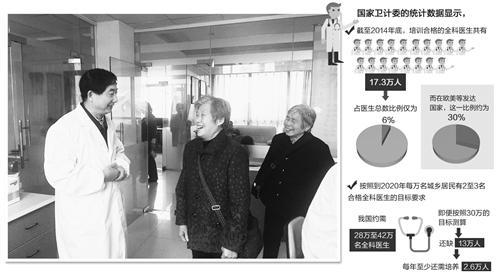

除去群眾的觀念亟待改變外,家庭醫生本身也存在著數量少且水準不高等情況。來自國家衛計委的統計數據顯示,截至2014年底,培訓合格的全科醫生共有17.3萬人,佔醫生總數比例僅為6%,而在歐美等發達國家,這一比例約為30%。按照到2020年每萬名城鄉居民有2至3名合格全科醫生的目標要求,我國約需28萬至42萬名全科醫生。即便按照30萬的目標測算,還缺13萬人,每年至少還需培養2.6萬人。目前,城市社區的臨床醫生擁有大專學歷的約為40%;鄉鎮衛生院的臨床醫師大專和中專學歷約佔84%,且大多數都是通過轉崗培訓成為全科醫生。在目前家庭醫生總量中,經過5年醫學專業學習並通過3年嚴格全科醫生規範化培訓的醫生極少,也就是所謂的“5+3”全科醫生。而他們的診療水準相對轉崗培訓的全科醫生明顯要高。

強化培訓提品質

突破家庭醫生所面臨的發展瓶頸,真正實現醫改強基層的目標,需要所有配套制度支援。專家指出,應建立嚴格的家庭醫生職業準入制度、加強規範化培訓,建立相應激勵機制,提高醫生工作積極性,通過保證醫療品質來解決百姓信任問題。

中國醫師協會全科醫生教育培訓專家委員會主任委員、北京醫院院長曾益新認為,我國目前主要通過轉崗培訓、“3+2”住培、“5+3”住培和農村訂單定向等幾種方式培養全科醫生,全國共有599余家全科醫生培訓基地擔任培訓任務。“基地主要依託三甲醫院的專科醫生對學員進行培訓,專科醫生一般缺乏全科醫學理念,會習慣性地用專科思維培訓學員,這種培訓意識需要改變。”曾益新強調,還要儘快制定師資標準和考核標準,推進師資準入和持證上崗制度,儘快培養一支經過正規醫學教育和全科培訓的高素質全科醫生隊伍。

針對家庭醫生面臨的待遇低問題,專家建議,必須提高家庭醫生的薪酬、創新人事分配製度,保障全科醫生的相應權益。“國家衛計委曾計劃在2015年招收1萬名全科規培生,但是報名並不踴躍。究其原因,最重要的就是全科醫生的工作前景不被看好。”曾益新認為,如果不提高崗位吸引力,招不來規培學員、留不住全科醫生的局面將會長期存在。為此,他和其他一些專家共同建議,可以採取國家特殊津貼形式解決家庭醫生待遇低問題。

專家還建議,相關部門應進一步做好宣傳,擴大家庭醫生的影響力;家庭醫生也要不斷增強服務意識、提高服務能力,嚴格按照簽約協議書的規定在既定時間內落實服務責任。為調動簽約居民和家庭醫生團隊的積極性,家庭醫生簽約服務費用主要應由醫保基金、簽約居民付費和基本公共衛生服務經費等渠道解決。此外,為避免家庭醫生“中看不中用”,還要吸收更多資深醫院、醫生走進基層為群眾提供家庭醫生服務。