實體書店高調轉型 閱讀體驗重於賣書

- 發佈時間:2015-07-23 15:54:28 來源:羊城晚報 責任編輯:李春暉

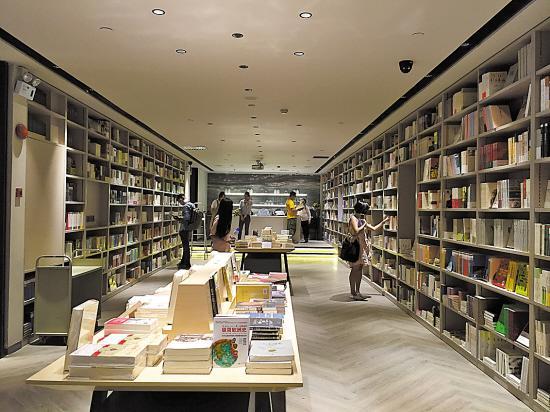

唐寧書店廣粵天地店

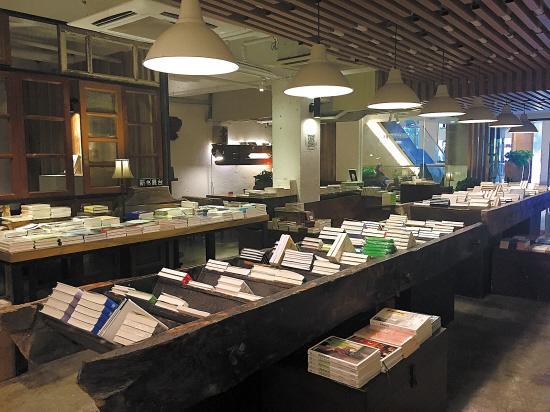

▲1200bookshop天河北店

7月19日,在廣州經營了19年、一度開開關關的唐寧書店,進駐珠江新城廣粵天地;開廣州24小時書店先河的1200bookshop一年內的第三家分店于7月11日在天河北沃凱街開張。這兩家各具氣質的獨立書店,在廣州的蓬勃發展,不僅為廣州文藝青年提供了讀書閱讀的新去處,似乎也給曾被網路書店衝擊得生存艱難的實體書店,帶來了新的經營方向與思路。

記者直擊

唐寧書店高端社區重開店

●佔地500平方米,珠江新城最大實體書店

7月20日,唐寧書店廣粵天地店開店次日,羊城晚報記者來到書店現場直擊。安靜的廣粵天地,窗明几淨的唐寧書店與一眾情調餐廳、進口食品超市為鄰。

書區仍然佔據了500平方米中的絕大部分面積,高高的書架,書籍按不同分區擺放,方便檢索閱讀。羊城晚報記者現場看到,週一的下午兩點,書店裏有十五六人,其中年輕人佔多數。

與以往的唐寧書店相比,最大的不同是文創産品區域大幅減少,而咖啡廳、閱讀區以及活動場地的面積大幅增加。每個書籍分區都有可供坐著閱讀的沙發或桌椅,比華樂路老店更顯寬敞舒服。咖啡區在書店週邊落地窗附近,在綠植與書架的環繞中顯得安靜愜意。拿鐵等品種基本在30元左右的主流價格,開業初期購買咖啡還會有送蛋糕等優惠。在高端社區圍繞的珠江新城,這樣的消費水準不算高。而文創産品則只在入口處設了一個展臺,據説未來還將在門口處增加一面陳列架,但這與華樂路老店幾乎1/3的空間售賣文創産品的格局,顯然有所不同。

對此佈局調整,唐寧書店創始人魯寧馨告訴羊城晚報記者:“沒錯,我們的重點是閱讀空間體驗。或者説,考量的是如何讓閱讀融入日常。不過其實總的基調沒有改變。只是新店開在社區,我們會更多顧及社區的特點。同時因為新店空間較大,所以系列主題活動和課程會是今後重點。新唐寧書店已不僅是一間單純的書店,而是一個生活、文化空間和交流、分享平臺。”

24小時書店一年開三家

●佔地300平方米,文藝范閱讀交流空間

在天河北與天河東交界的沃凱街,第三家1200bookshop佔據了首層進門口位置,隆重開張。透過明凈的落地玻璃,書店內仍然隨處可見店主對“舊物”的喜好,令書店散發出一種與眾不同的人情味。

300平方米的佔地面積,令新店比體育東的首家店多了更多規劃空間。店內有著更為寬敞和不同分區的閱讀區,書店正中央是被綠植環繞的免費閱讀區,大書桌有種身處圖書館的感覺。書架間隔有方便安靜閱讀的卡座,書店一旁還有用木板與竹子隔出來的閱讀間,可供需要交流的人在此邊看書邊聊天。喜歡戶外空間的人,還可以在書店門外的卡座上,邊喝咖啡邊閱讀,同時更敏感地享受自然光線的變化。甚至這裡也有了更獨立的“行軍房”空間,“守夜”的義工可以在這裡休息。大約70個位子的閱讀空間,顯示出店主“經營閱讀空間多於傳統賣書”的思路。

2014年7月12日,當劉二囍在體育東開出第一家24小時書店時,大家都覺得這是一個理想主義的想法,概念多於現實;一年後,2015年7月11日,當劉二囍在天河北開出第三家24小時書店時,大家才覺得,理想主義的確能在網際網路經濟橫掃一切傳統業態的今天,找到生存之道。

劉二囍表示,體育東的第一家1200bookshop現在已經基本達到收支平衡;第二家靜悄悄地開在華工大學區,是一家咖啡廳轉型的書吧。而現在的第三家,仍然是計劃以咖啡飲料的經營收入為主,賣書收入為輔。

“一個城市需要有這樣一盞深夜亮著的溫暖的燈。”劉二囍這句話顯得有點文藝腔,但事實是,24小時書店的名頭打響後,的確有人拖著行李專門來這裡過夜。“他們可能是第二天一早的飛機,臨走前就過來看看書,就像我們去台北的誠品書店刷夜一樣。”

記者觀察

實體書店如何捲土重來?

7月也許是書店們的黃道吉日?在廣州兩家標誌性書店開張大喜的同時,北京有595年曆史的地安門地標燕翅樓,7月20日也轉型成為了一家24小時書店。經營方中國書店表示,將在此打造集公共閱讀、文化傳承、慢生活休閒、文化産品于一體的空間,開業之初還同時進行了海外古籍展、古籍修復現場演示等活動。

南北不同城市文化,但實體書店似乎都在今年有了捲土重來的新思路。實體書店捲土重來?這無疑是一個城市的文化人翹首以盼的事。但要以何種姿勢捲土重來?目前廣州的這兩家書店,似乎都找到一些新方向。

現實問題:

租金仍是生存關鍵

在如今這個網際網路時代,閱讀的內容,可以從很多渠道獲得。“長尾效應”在網際網路上的體現尤為明顯。沒有什麼找不到的書,而同樣的新書,由於高昂的店舖租金、人力成本、倉儲物流壓力,實體書店與網路書店相比幾乎找不到優勢。

在羊城晚報記者的採訪中,兩家書店都明確表示,租金得到了合作方商場的大力支援。其中1200bookshop更是獲得了低於市場價一半的優渥條件。因此儘管24小時營業的模式會帶來一些額外的成本,但整體的運作壓力會減輕很多。

事實上,實體書店要進駐大型商廈,都需要得到商場租金上的支援。以往無論是唐寧進駐中信、方所進駐太古匯,都證明了這一點。而作為商場,引進一家書店的戰略意義,遠遠大於單純追求銷售額的坪效。一家書店能帶來更豐富層次的人流、口碑、品牌效應,以及品牌認可度、忠誠度。而作為書店,單純希望商場為文化産業減免租金,並不是一個長久之計,根本上還是要靠自身找到商業模式才能長久發展下去。

盈利模式:

城市生活需要閱讀空間

實體書店的生存不能靠賣書,幾乎是許多實體書店的共同認知。其實各種嘗試以往也做過不少。唐寧書店的華樂路總店、中信店都曾開闢大面積區域售賣文創産品。相對於圖書,類似于買手制的與創意工業相結合的文化創意産品,的確在一定時間內吸引了許多顧客。

但隨著網際網路的發展,沒有什麼東西不能在網上買到。實體書店成為一個閱讀的空間似乎更回歸本質。“坐在一個獨特的空間裏看看書,這會吸引生活節奏加速中的城市人。氣味相近的人聚在一起,也使書店更容易成為城市人閱讀交流空間。”劉二囍説,和開書店一樣,開咖啡館同樣是很多人的夢想,所以這個盈利模式更清晰。

也許我們可以預見,在“網際網路+”時代,傳統業態也能找到自己的生存之道。在網際網路愈發發達的可見的未來,“運送貨物”的事情,都可以交給網際網路來做,所謂的長尾理論會更好地發揮作用。而提供生活方式、有品質的時間這種事情,就可以交給實體書店來做了。

未來方向:

“概念+”書店

“其實商場也需要創新概念的書店豐富業態。”劉二囍告訴羊城晚報記者,在去年第一家24小時書店開張后,他至少接到上百個合作意向邀請,其中具體深入接洽的有20多個。

“從0到1難,從1到3最難,而從3到5就很容易了!這是我現在總結自己開24小時書店的經驗。創意和模式很重要。”劉二囍對羊城晚報記者説。言下之意未來的第4、5家分店很快面世?“的確有不少新項目在運籌中,也許在24小時書店的載體上,還可以加上其他模式,例如創業孵化器、城市青旅等等。”