國資委副主任談本輪混改難點:配套改革非常遲緩

- 發佈時間:2014-10-28 15:59:26 來源:中國經濟週刊 責任編輯:陳晶

“混合所有制”作為一種股權安排,在中國並不是一個新概念;混合所有制的實踐探索,在國企包括央企中,也已經進行了20多年。

但是,十八屆三中全會給混合所有制賦予了全新的內涵,把混合所有制改革提升到了一個新高度——三中全會明確把混合所有制確定為我國基本經濟制度的重要實現形式。習近平總書記在十八屆三中全會上強調,積極發展混合所有制經濟,是新形勢下堅持公有制主體地位,增強國有經濟活力、控制力、影響力的一個有效途徑和必然選擇。

中央的改革意圖引起全社會的熱烈響應。新一輪混改的大幕正式拉開。

新一輪混改改什麼?

國資委表示,發展混合所有制經濟是深化國有企業改革的“重頭戲”。先行實踐混改的企業家認為,混改能夠真正形成“國民共進”的融合體系,給企業帶來活力與競爭力。市場觀察人士稱,“混改”是從國家層面實現資源的有效配置。

“混改”的車輪隆隆向前。

今年7月,國資委在中國建材集團、國藥集團兩家央企啟動了發展混合所有制經濟試點。

地方國企混改方案也開始密集出爐。十八屆三中全會後,截至今年8月,已有16省份公佈了國資改革方案,其中都重點提到了“混改”內容。

當然,在如火如荼的新一輪混改實踐中,還有一些疑慮的聲音:“混改”會不會造成國有資産流失?民營企業的話語權如何保障?執行者會不會因為政策變動而被“秋後算賬”?

這也提示我們,新一輪“混改”不僅要做好頂層設計,亦須在執行的各個方面完善、細化制度安排,在公開透明的環境中完成更深層次的改革目標,更好地通過混改完善中國的基本經濟制度。

為什麼要進行新一輪混改?

過去的混改——官員:數量不少、品質不高;

國企高管:只解決了“拿錢”的問題,是“半市場化”;

專家:做得不太成功,甚至有很多失敗。

混合所有制並不是個新概念,在央企和地方國企中早已有不少探索。但在全國政協經濟委員會副主任石軍看來,之前的混合所有制狀況可以用八個字來評價:“數量不少、品質不高”。

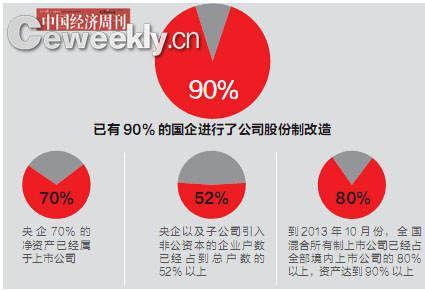

今年兩會期間,石軍披露了一組數據:中國已經有90%的國有企業進行了公司股份制改造;中央企業70%的凈資産已經屬於上市公司;中央企業以及子公司引入非公資本的企業戶數已經佔到總戶數的52%以上;到2013年10月份,全國混合所有制上市公司已經佔全部境內上市公司的80%以上,資産達到90%以上。

石軍説:“從這些數據可以看出,混合所有制企業的數量已經很多了。但是這其中不少企業沒有形成規範的混合所有制,也沒有充分發揮混合所有制企業潛在的、應該發揮的那些優勢和作用。”

混合所有制企業應有的優勢在於,在股權多元化的基礎上,真正實現利益的博弈和權力的制衡;吸納國有企業資金雄厚、技術先進,民營企業機制靈活、市場反應敏銳的優勢,從而獲得效率與效益的提升。

“混合所有制已發展多年,為什麼現在又重新強調,是因為過去做得不太成功,甚至有很多失敗。”長期關注國有企業改革的北京師範大學公司治理與企業發展研究中心主任高明華,在接受《中國經濟週刊》專訪時表示,我們過去把混合所有制單純地理解成是股權結構的調整,而沒有和公司治理健全結合起來。公司治理結構真正完善,是此輪“混改”中比股權結構調整更為重要的目標。

上市,是國企實現混合所有制的主要方式之一。但是,不少上市國企仍沒有真正建立起現代企業制度,實現完善的公司治理。

今年7月,中國建築材料集團有限公司(下稱“中國建材集團”)被國資委列入了發展混合所有制經濟試點。

中國建材集團董事長宋志平在接受《中國經濟週刊》專訪時表示,“國企上市,但是大部分是國有股一股獨大;搞薪酬制度改革,但是把國有企業的管理架構同市場化的方式糅合在一起,有些國企老總不在上市公司領薪酬,而是要通過上級單位的考核來確認薪酬;管理層由董事會任命,但要經過上級單位的考核,甚至由上級單位提名、董事會走程式……一半是行政化,一半是市場化。”過去一段時間的“混改”,國有企業進入市場搞股份制,搞上市公司,“只解決了‘拿錢’的問題,沒有把市場機制真正引入到企業裏來,只能認為是‘半市場化’”。宋志平説。

二十多年來混合所有制實踐的成果

宋志平坦言,國有企業傳統模式很舒服,而改革必然有陣痛。但是不改革,國企就會很艱難——這一輪“混改”有一個“不得不改”的原因。

宋志平認為,過去10年央企發展令人滿意,主要得益於三個條件:一是中國經濟快速成長;二是中國概念,全球熱錢都買中國股票,這些錢支援了國企過去一輪改革和發展;三是過去十幾年裏,中國民企還沒有徹底成長起來,國企有一定的規模效益。

“現在,這三個條件都變化了:經濟進入新常態,再走過去擴張型道路不行了;熱錢不再往中國涌,過去那種融資環境也沒有了;民營企業也不再是站在門口提著包的個體戶了,他們代表了市場的力量。”宋志平説,“如果國企不抓住這一輪改革的機會,後邊的日子就沒有過去十年那麼好過了。國有企業是我們黨執政的重要基礎,如果國企做得不好,失敗了,不但沒有成為執政基礎,還會給國家帶來了很大麻煩。這就是我們要改革的原因。”

“分類實施”是混改的重要方向

國資委官員:絕對不能搞“一刀切”,要實行“一企一策”;

國企高管:應著力在競爭性領域推行;

專家:反對在稀缺資源類國企推動“混改”。

對於“混改”這樣一個宏大的命題,“分類實施”成為推動實質性操作的一個重要方向。

去年底,國資委提出,推進國企股權多元化改革、發展混合所有制經濟主要採取四種形式:其一,涉及國家安全的少數國有企業和國有資本投資公司、國有資本運營公司,可以採用國有獨資形式;其二,涉及國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域的國有企業,可保持國有絕對控股;其三,涉及支柱産業和高新技術産業等行業的重要國有企業,可保持國有相對控股;其四,國有資本不需要控制並可以由社會資本控股的國有企業,可採取國有參股形式或者全部退出。

國資委副主任黃淑和在接受《中國經濟週刊》採訪時曾表示,在“混改”具體實踐中,要分類進行研究,分類提出改革措施,絕對不能搞“一刀切”,要實行“一企一策”。

十八屆三中全會《決定》提出了國有企業三大分類:公益性、自然壟斷性和競爭性。在“混改”具體操作中,是否需要進一步細分,以及具體公司劃入哪個領域,目前尚無定論。有消息稱,國資委正在制定《深化國企改革指導意見》、《國有經濟佈局結構調整方案》兩份重要文件,具體分類有望在文件公佈後確定。

目前,各界人士對於國有企業分類有諸多研究和建議。綠地集團董事長張玉良在接受《中國經濟週刊》專訪時提出,在國有資産各領域全面推行混合所有制,既無必要,也不可行。當前,應該在對國企進行合理分類的基礎上,著力在競爭性領域推行混合所有制改革。應該充分發揮産權交易平臺的作用,使競爭性領域的國有資産真正做到“進退有序,合理流動”。一方面,使競爭性領域的國企逐步形成國有資本、集體資本和非公有資本多元混合、交叉持股的格局;另一方面,也使國有資産本身的佈局和結構更加優化。

作為長期研究國企分類改革的學者,高明華認為,當前尤其需要反對的是在稀缺資源類國企推動“混改”,“過度開發、生態破壞的情況現在已經很嚴重了,如果説再搞混合所有制,以盈利為目標,毫無疑問就是鼓勵過度開發、盲目開發,這對稀缺資源會造成致命的損害。”

容易改的先改

“不能讓姚明和小孩打籃球”,

大型國企通過子公司和民企合作才是“門當戶對”。

作為國資委發展混合所有制經濟的試點單位,中國建材集團董事長宋志平告訴《中國經濟週刊》,該集團的“混改”試點主要是在二級公司展開,不是母公司。

事實上,國企母公司直接與民資合作,推進混合所有制,這樣的案例仍屬鳳毛麟角,更多的是在“子公司”、“孫公司”層面的合作。在國資委監管的113家中央企業中,母公司層面的混合所有制更是仍未破題。

全國工商聯副主席、中國民(私)營經濟研究會會長莊聰生在一次公開講話中談到,我國中小型國有企業早在上世紀末、本世紀初均已基本完成改制,需要推動“混改”的主要集中在大企業,但現實情況是,國有企業特別是央企母公司多數規模龐大,讓他們與民營混合好比“讓姚明和一個十多歲的小孩打籃球”。因此他建議,大型國有企業發展混合所有制,要通過拆分業務,分層次、類型,通過子公司或者是分公司與民營企業合作,才能門當戶對,實現真正的融合 。

針對央企母公司“混改”進展緩慢,經濟學家厲以寧今年3月在接受《中國經濟週刊》採訪時表示,“混改”是一個經驗摸索的過程,可以考慮先易後難,可以從兩個試點區推進,一個是新興産業部門,另一個是産能過剩行業。

黃淑和也表示,對於“混改”,國資委“總的原則就是,有一些明確要推進混合所有制改革的,先往前推。容易幹的先幹。”

“先易後難”是推進“混改”一個現實的考慮。事實上,無論是在子公司、分公司推進“混改”,還是拆分出某項業務來“混改”,都已在央企中有良好的實踐案例。今年備受關注的中石化“混改”就屬於前者。

今年2月19日,中石化(600028.SH)發佈公告,披露全資子公司中國石化銷售有限公司(下稱“中石化銷售公司”)增資引進社會及民營資本的具體方案。最終,中石化銷售公司以29.99%的股權引入了1070.94億元投資。

國資委企業改革局原副局長賈小梁在對《中國經濟週刊》談及此事時説:“傅成玉在中海油的改革採取了分拆上市的方式,最終實現了整體上市。到了中石化以後,他發現中石化有很多資産可以相對獨立,有的還可以拿到市場上參與競爭,走專業化的道路。我們很多大企業這些年由於走市場的道路,下面很多板塊在行業當中都屬於一流,拿出來‘混改’,可以説是市場非常認同。同時,從專業化,從效率的角度,都能釋放更多新的利潤增長點。”

除了中石化,今年以來這樣的案例還有不少。例如,6月6日,中糧集團旗下中糧肉食投資有限公司與KKR、霸菱亞洲、厚樸基金和博裕資本聯合組成的財團宣佈結成戰略合作夥伴。

6月9日,中國電信旗下炫彩互動網路科技有限公司引入順網科技和中國文化産業投資基金作為戰略投資者。中國電信董事長王曉初透露,在採用混合所有制的公司中,將不會根據股權來分配經營權,而是將經營權交給更具專業能力和業務運營能力的合作方。

與中石化不同,中國石油天然氣集團公司(下稱“中石油集團”)“混改”的首次亮相,採取的則是拿出單個項目的形式。

2012年5月30日,中石油集團與全國社會保障基金理事會、城市基礎設施産業投資基金和寶鋼集團有限公司等簽署西氣東輸三線工程項目投資人合作框架協議,開創了全民資本投資于大型央企國家重點項目的新模式。根據協議,在新公司註冊資本金625億元中,中石油投入325億元,佔比52%;其他3家分別投入100億元,各佔比16%。其中,城市基礎設施投資産業基金作為民營資本的代表參與其中。

時任全國政協副主席、全國工商聯主席黃孟復當時在接受媒體採訪時説, 通過基金來聚集分散的民間資本,通過團隊專業管理去實現穩健收益,這將是民間投資未來的一個重要方向。

混改的甜頭

國企:得到了資金、市場、效益和完善的機制;

民企:到“禁區”去分杯羹。

用中石化新聞發言人呂大鵬的話來説,中石化今年幹了兩件大事:第一件大事情是混合所有制的探索,第二件是頁巖氣的突破。

呂大鵬説:“混合所有制會在體制機制上帶來很大變化。原來國企裏面有一些傳統的、不大好突破的東西,在這個新的體制下形成倒逼機制,它就要逼迫我們這塊改進自己的機制。”

“混改”後的中石化銷售公司將設立11人董事會,佔70%股份的中石化只派出董事4人。中石化稱,對它的管理是管資本而不是管資産,不會像原來那麼具體。新公司還首度引入職業經理人制度,在全球招募9位職業經理人。“這對我們原來的體制是一個很大的突破。”呂大鵬説。

此外,中石化銷售公司將在管理層和骨幹員工中實施股權激勵,考核體系也趨向市場化,以凈資産收益率和凈利潤增長率作為管理層考核的主要指標。

中石化銷售公司的“混改”剛剛起步,但有些公司卻早已嘗到了“混改”的甜頭。中國建材集團就是其中之一。

2002年的中國建材集團,正處於經營極度困難的時期。公司總共只有20多億元的銷售收入,卻有30億元的銀行逾期負債。宋志平被任命為中國建材集團總經理的當天,就收到了法院發來的傳票。

宋志平對《中國經濟週刊》説:“中國建材本身底子薄,又不是國家重點扶持的行業,我們要想獲得動力,只有遵循市場,我們的改革是倒逼出來的。”

自2002年以來,中國建材集團在推進“混改”的過程中吸納了近千家民營企業。截至2013年底,該集團各級企業中混合所有制企業數量佔比超過85%。這家“草根央企”通過市場化改革,2014年位列全球500強排名第267位,穩居全球建材行業第二名。

“用混合所有制的方式主要是得到了資金和機制。同時,用行業整合的方法,得到了市場和效益。”宋志平把中國建材集團的發展歸於“混改”之功。

在上海,綠地集團的“混改”被視為典範。2013年,綠地集團推動增資擴股、引進戰略投資者工作,招募20.87億股,引入資金117.3億元,成功引進平安、鼎暉等5家戰略投資者。

綠地集團董事長張玉良在接受《中國經濟週刊》專訪時表示,5 家新股東的引入,一方面為企業發展帶來了大量的“真金白銀”,進一步夯實了綠地的資本實力;另一方面也使綠地的股權結構更加多元化、法人治理結構更加科學化、運作機制更加市場化。綠地集團的股東來源較廣,涉及房地産、基礎設施、金融服務、股權投資等不同行業,且在各自行業均具有較大影響力。強大的股東陣營為企業持續發展帶來了更加豐富的外部資源,同時也為企業經營決策帶來了更加廣闊的戰略視野。

同樣對混合所有制的優勢深有體會的還有中國航空油料集團公司(下稱“中航油集團”)董事長孫立。

2008年,中航油集團與民營企業澤勝集團合資成立新公司澤勝船務,前者出資1.67億元,澤勝集團以30條船、8.5萬噸運力入股,雙方各佔50%股份,拉開中航油集團對混合所有制的首次探索。

合資5年多,澤勝船務已成為長江石化運輸領域的排頭兵,5年累計運輸航油等化工品833萬噸,利潤總額累計4.38億元,營業收入累計15.19億元,年均增長19.98%,資産回報率達到111%,實現了國有資産的保值增值。

孫立將5年來的成功合作歸功於國企與民企混合所有制下的“優勢互補、事半功倍”:“雙方互為參股後,國企規範的管理,特別是在安全和品質上的嚴格要求極大地影響了民企;另一方面,民營企業機制靈活、決策效率高、市場執行力強,雙方優勢互補使企業實現了快速發展。”

建立在混合所有制基礎上的國企與民企合作,不僅能夠吸納不同所有制的優勢,有利於企業的發展,更重要的目的在於,國企引入戰略投資者,形成好的組織框架,完善治理結構,建立起適應市場競爭的企業運作機制。

在一些企業家看來,兩者之間的合作甚至能防止腐敗。一位接受《中國經濟週刊》採訪的民營企業家表示:“民營企業要投資合作,賬肯定會算得很清楚,因為有利益在其中,就會去監督。兩者之間的合作,很自然地就會形成民企與央企之間的相互監督機制。”

對於民營企業來説,參與“混改”,一個顯而易見的益處是,民企可以通過“混改”進入此前未能進入的領域,從而分得一杯羹。就如國資委研究中心副主任彭建國所言,能參股一個加油站,不管股份佔比多少,那就是拿到了一個印鈔機,這樣的機會可謂是千載難逢。

中石化銷售公司增資擴股的結果就顯示,屬意“混改”的民企大有人在。據傅成玉介紹,第一輪有大概7000億的資金參與非約束性報價,但中石化銷售公司不可能對外一次性引進這麼多資金,因此設定門檻,裁掉了一批人。

傅成玉在長江商學院的老同學、匯源集團董事長朱新禮是幸運入選的投資者之一。中石化公告顯示,朱新禮通過中國德源資本(香港)有限公司,認購價款30億元,持有中石化銷售公司股權比例為0.84%。“當時報了50億元,後來中石化批了30億元,後來知道25家基本都是報的多批的少,我們還是很想多分一點的。”朱新禮在接受媒體採訪時説。

朱新禮也示,之所以投資中石化,一方面看好加油站非油收入的增長空間,另一方面希望通過中石化加油站網點拓寬匯源的銷售網路,此外也出於對傅成玉為人做事的信任。朱新禮説:“(投資中石化)沒有猶豫,一點都沒有。我們這些錢投進來,如果對這些股東不負責任的話,中石化的壓力遠遠大於我們。”

關於混改的擔憂

官員:配套改革非常遲緩;

國企高管:和民營資本打交道,風險大;

民營企業:沒有話語權,我就是“羊入虎口”。

中石化銷售公司增資擴股“應者雲集”,認為這是“吃肉喝湯”的難得時機,但也有民營企業家認為,進入國企説不定就“羊入虎口”了。

曹德旺: “你抓一頭鯨扔到鍋裏,叫我撒一把鹽巴下去,我沒有那麼多錢買鹽巴啊。它的本錢太大,我的太小。比如説它增資,動輒增資1000億,我能佔多少股份呢?我沒有錢,我也不敢。”

關注“混改”的人也許還記得,今年兩會期間,福耀玻璃集團董事長曹德旺就曾公開表示,不敢參與諸如中石油、中石化這樣的央企“混改”。

曹德旺當時打了個形象的比喻:“你抓一頭鯨扔到鍋裏,叫我撒一把鹽巴下去,我沒有那麼多錢買鹽巴啊。它的本錢太大,我的太小。比如説它增資,動輒增資1000億,我能佔多少股份呢?我沒有錢,我也不敢。”

王健林: “如果要混合,一定是私營企業控股,或者至少我要相對控股。”

還有一些民營大佬也公開表達了與曹德旺類似的想法。萬達集團董事長王健林對媒體表示,近來見了好幾個央企一把手,都是談“混合”的。“如果要混合,一定是私營企業控股,或者至少我要相對控股。”否則,“國企控股,不等於我拿錢幫國企嗎?”復興集團董事長郭廣昌今年兩會期間也提出,在競爭性領域的混合所有制企業,建議國家明確民營資本在經營中佔據主導地位。

毋庸諱言,民營資本對於“混改”仍存擔憂。全國工商聯副主席、中國民(私)營經濟研究會會長莊聰生認為,“要真正讓民間資本有興趣、無顧慮、放心地參與,就要得到相應的話語權,至少要能派個董事,這是多數民企對於入股國企的基本態度。沒有話語權、被動參與,會讓很多民營企業有後顧之憂。”

對於民營企業對話語權的需求,作為央企老總的宋志平表示理解,“民營企業的擔心不無道理。所以,這次改革並不只是要他們的錢,同時是要他們參與,借他們的機制。希望由他們更多地來掌控經營。中國建材有好很多企業,是民營企業家來做CEO,而不是原來國有企業的領導。不僅用了民營企業的錢,也用了民營企業的機制,還用了民營企業的企業家。既然願意混合,就一定要不分你我。”

民營企業家擔憂“羊入虎口”、為國企“做了嫁衣”,國有老總也並非全無顧慮。

今年兩會期間的政協小組討論中,國家電網董事長劉振亞、中國工商銀行前行長楊凱生等曾對此有過一番討論。

劉振亞説,一提混合所有制改革心裏就害怕,“你拿魯能來説,它當時是按照發改委、財政部文件要求搞職工持股改革的,後來又引進民營投資,這應該是個精明之舉,後來出了問題,那不傻了麼?”(編者注:魯能集團原為國家電網的下屬企業,2002年後變身為職工持股控股的企業;後經過幾輪股權轉讓,于2006年5月完成了私有化。但因為違規持股改制等問題,2007年國資委下文,撤回此前的股權轉讓交易。)

楊凱生:“對於監管部門來説,國企資金之間發生資産交割相當於‘肉在鍋裏’,也就無所謂了。但只要和民營企業資金打交道,他們就開始琢磨了,為什麼這麼感興趣?資金來往為什麼那麼密切?老這麼想的話,入股就不好開展下去。”

中國工商銀行前行長楊凱生説:“對於監管部門來説,國有企業資金之間發生資産交割相當於‘肉在鍋裏’,也就無所謂了。但只要和民營企業資金打交道,他們就開始琢磨了,為什麼這麼感興趣?資金來往為什麼那麼密切?老這麼想的話,入股就不好開展下去。”

防止國有資産流失,也是此輪“混改”中國資委特別強調的內容。黃淑和曾公開表示:“國有資産流失,我們有過慘痛的教訓,改革要搞,但是要防止國有資本流失。現在我考慮兩個環節,一個是股權多元化改革的時候要防止流失,一個是實行員工持股的時候也要防止流失。所以這次要特別強調公開透明,規範運作,防止國有資産流失。”

黃淑和:此輪“混改”還有一個突出的難點是,“配套改革還是非常遲緩”。

黃淑和在接受《中國經濟週刊》採訪時還談到,此輪“混改”還有一個突出的難點是,“配套改革還是非常遲緩”。比如説“三項制度(即勞動、人事、分配)改革”,國有企業好多都面臨改不下去(的情況)。員工能進不能出,同樣産品、同等條件,民營企業千把人就能幹,國企要好幾千人才能幹,這些富餘的人,為了社會穩定,國企往往又很難把他們裁掉。

對此,國務院國有重點大型企業監事會主席季曉南也深有感觸。他曾在公開場合舉了個例子:中石化在崗員工及需要承擔部分經費支出的人員共200萬人,中石油是400萬人。而埃克森美孚、BP在崗員工加起來才26萬人。“這種情況怎麼去搞混合所有制企業?如果把國家賦予它(中石油、中石化這樣的國企)的一些政策統統拿掉,誰能把這種企業搞好?現在問題是要解決用人機制,用人機制不解決,産權混合就能解決嗎?這個問題需要相應一系列的配套改革。”季曉南説。

除了上述難點,市場人士從正在進行的“混改”中還看到了一個擔憂:吸收進來參與“混改”的投資者,往往財務投資者過多,戰略投資者很少,而財務投資者追求回報,往往在推動公司上市後尋求獲益退出。

中石化銷售公司增資擴股,投資者名單中出現了嘉實基金、中國人保等財務投資巨頭。有業內人士表示,類似中石化這樣的國企並不缺錢,引資關鍵是改變機制,把國有經濟搞活,同時可抑制國企腐敗,並實現公司真正市場化。但資本層面的引資合作,能實現這個目標嗎?

“混改”的政策演進

·1997年9月

黨的十五大

確立了社會主義初級階段的基本經濟制度,第一次提出混合所有制經濟概念。

·1999年9月

黨的十五屆四中全會

進一步提出國有大中型企業尤其是優勢企業,宜於實行股份制的,要通過規範上市、中外合資和企業互相參股等形式,改為股份制企業,發展混合所有制經濟,重要的企業由國家控股。

·2002年11月

黨的十六大

明確提出除極少數必須由國家獨資經營的企業外,積極推行股份制,發展混合所有制經濟。

·2003年10月

黨的十六屆三中全會

提出要適應經濟市場化不斷發展的趨勢,進一步增強公有制經濟的活力,大力發展國有資本、集體資本和非公有資本等參股的混合所有制經濟,實現投資主體多元化,使股份製成為公有制的主要實現形式。

·2007年10月

黨的十七大

形成各種所有制經濟平等競爭、相互促進新格局。以現代産權制度為基礎,發展混合所有制經濟。

·2013年11月

黨的十八屆三中全會

允許更多國有經濟和其他所有制經濟發展成為混合所有制經濟。國有資本投資項目允許非國有資本參股。允許混合所有制經濟實行企業員工持股,形成資本所有者和勞動者利益共同體。