生鮮電商“産地直供”成行銷噱頭 批發市場包辦

- 發佈時間:2015-11-24 07:41:23 來源:新京報 責任編輯:金瀟

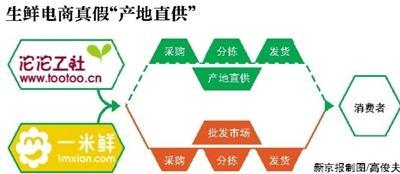

“産地直供”,在這個由國內生鮮電商率先提出,號稱能縮短供應鏈中間環節降低水果蔬菜價格的模式,正逐漸成為諸多生鮮電商通用宣傳口號。

但在實際的供應鏈環節,這些“直供”卻被一些生鮮電商玩成了從批發市場採購的“曲供”模式。

11月17日起,新京報記者連續走訪發現,沱沱工社、一米鮮等宣傳“産地直供”、“原産地直採”高品質供應模式的電商平臺,均是在新發地設立採購與物流中心,甚至將篩選、分揀、包裝等重要品控程式全部委託給了第三方經銷商,在批發市場檔口直接發貨給消費者。

中國物流學會特約會員、資深供應鏈專家楊達卿認為,電商打出“直供”,等於自貼了品質標簽,消費者之所以願為打著産地直供的産品買單,本質上追求的是生鮮的安全直達的品質。但這樣“把前端採購交給批發市場,引入第三方渠道,意味著産地‘直供’已經變成了‘曲供’”。

生鮮電商突圍,意味著需要建立在規模經濟基礎上,對供應鏈進行全流程式控制制,否則生鮮電商難免淪為搬到網上的小菜市場。 ——供應鏈專家楊達卿

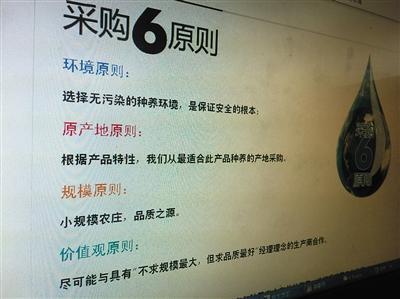

沱沱工社網站標著“農場直供”,採購原則中也提到原産地採購。記者 林沛青 攝

調查1

沱沱工社“産地直供”水果實從批發市場採購

每天淩晨,北京的新發地便開始忙碌起來。

在這個年交易量達1450萬噸、交易額破500億的北方最大農産品批發市場中,近千家來自全國各産地的農産品經銷商、二級批發商,在淩晨數個小時中,完成當天的採購供應量。

不過,與其他趕早的批發商相比,沱沱工社新發地市場採購經理老馮的節奏明顯要慢許多。每天早上10時,他才驅車趕到新發地的各個水果檔口,在一輪輪討價還價後,採購當天網站所需的水果等農産品。

“水果走的還是新發地直採直供模式,以衝量(銷售額)為主。”老馮告訴新京報記者,沱沱工社的水果等産品還是依賴新發地的眾多經銷商,“具體採購數量跟品種還是根據網站那邊需求量,比如獼猴桃、車厘子熱銷,在市場上就主要採這些産品,價格和用量都在隨時變動,有時候會一次性採購7天的貨。”

新京報記者注意到,沱沱工社對外的宣傳中,將自己打造成以原産地直採、直供為採購原則的高品質生鮮電商。沱沱工社網站首頁,標著“農場直供”等醒目標示,在其公佈的採購原則中,“從最適合品類種植的原産地採購、選擇有機、天然、高品質産品”成為重要的宣傳口號。

“只有少部分高端産品走的是産地直供路線。”老馮稱,受限于採購成本,目前沱沱工社的主要模式是採用批發市場直供,只有像江西贛橙這樣的特色水果,才會派專人到産地種植園採購。

這一説法也得到了新發地多家供應商的證實。一位曾和沱沱工社等多家電商合作的供應商負責人稱,多次為電商平臺供應當季水果,“生鮮電商都宣傳自己做‘産地直供’,但90%的平臺還是從新發地拿貨。它們採購數量和産品不穩定,沒法像大型批發商一樣,和産地種植基地建立起長期的供應關係。”

一米鮮也在網站上宣傳“産地直髮”。記者 林沛青 攝

調查2

眾多生鮮電商集聚批發市場

新京報記者梳理國內各大電商平臺對外公佈的採購原則發現,“産地直供”、“原産地直採”等模式,幾乎成為流行的標配。

但新京報記者連續多天走訪發現,批發市場已成為多家電商平臺的重要貨源集散地。與沱沱工社相同的是,一米鮮、電果網、第9鮮等生鮮電商,也都在新發地設立了物流轉机中心,並且形成了一定的運營規律:每天在新發地各批發商處採購貨品後,運送到倉庫中或直接在現場分揀打包,直接由快遞寄送給消費者。

不同的是,這些電商對外宣傳採用了不同的方式。2014年創立的一米鮮,直接在官網宣稱“一米鮮始終堅持産地直採,搭建從産地到消費者之間的直供平臺,全程0-7度恒溫冷鏈從産地直髮。”而由原新發地供應商創立的電果網、第9鮮等電商,並未提及“産地直採”這一名義。

11月18日,新發地國際物流區四樓的辦公區域,是一米鮮的採購中心與物流辦公室,但空無一人。一位新發地人員説,電商並沒投入品質控制、篩選等人員,“經常上午來看貨,並不駐點辦公。”

11月23日,一米鮮創始人焦岳向新京報記者稱,“一米鮮從未對外宣佈全部‘産地直採’,從新發地的基地供應商進貨,技術上講也是‘産地直採’。”目前一米鮮只有30%的産品來自“産地直供”,50%靠新發地批發商供應。今後在實現經濟配載量、降低損耗的情況下,“直採比例將提到50%甚至更高。”

調查3

批發商代生鮮電商分揀發貨 品控易失控

沱沱工社CEO杜非今年2月曾公開表示,“産地直採”是沱沱2015年的戰略重點之一,目前已與國內外近百多家供應商達成戰略合作。“通過與原産地的品牌商合作,採用去仲介化的方式大幅壓縮渠道成本,一方面可以最大限度地保證産品品質,另一方面則也能最大幅度讓利消費者。”

沱沱工社等在新發地普遍採用即採即發的無倉庫模式,即每天由採購人員談好當天的供應價格和數量後,將貨物存放在供應商的檔口和倉庫,網站方直接將當天的消費者訂單分配到新發地供應商處,再由各家供應商對生鮮産品進行篩選、分揀、二次包裝,最後由快遞統一配送到各消費者手中。

沱沱工社在新發地的一位採購人員稱,其採購是按照“小品大量”的模式,並不會對産品進行.嚴格的分級篩選,“要的就是最普通的標準産品,分拆成小包裝後走銷量,直接在檔口發貨。”

這也就意味著,水果等生鮮産品中最重要的篩選、分揀等品控程式,完全掌握在眾多的第三方經銷商手中。這位人士解釋説,通過補貼給供應商包裝、耗材等費用,能最大程度節省倉儲與運輸成本,“不然再從新發地配送自有倉庫發貨,換倉和運輸成本太高了。”

一家知名生鮮電商的供應鏈負責人告訴新京報記者,儘管批發市場的貨源也是來自原産地,也能有效降低成本減少損耗和運輸風險。但將前端供應鏈完全交由第三方甚至就地發貨,意味著品質控制環節的失控。“業界有很多先例,供應商拿南美獼猴桃冒充紐西蘭奇異果,用國産大櫻桃冒充美國車厘子等。電商把採購——分揀——發貨環節全部交給批發商,怎麼保證品質?”

這位負責人認為,真正的“産地直供”是從種植基地源頭到消費者餐桌的層層運輸、分揀等流通環節中,經營者要建立一套成熟的品質控制和供應鏈體系,而不是簡單的每天去批發市場採購低價格、多品類來填充庫存。“從這點來説,許多平臺採購還是賭徒心態,盯著一些熱門單品賺産地和供應商差價,供過於求價格下跌時就去採購吃進,每天只滿足於網站訂單量,‘産地直供’淪為生鮮電商的一個行銷噱頭。”

對此,新京報記者聯繫沱沱工社,一位工作人員解釋稱,商品一部分是基地直接發貨和農場供應,也有一部分是供應商提供。對官網宣傳的“産地直供”,對方沒有做進一步解釋。

癥結

品類多需求小,生鮮直採成本高

生鮮電商們喊出的“産地直供”口號,在現實中卻變成了“批發市場直供”,這種尷尬凸顯出一個事實:生鮮電商繁雜種類與小規模需求量,在原産地和種植基地的龐大産量面前,尚不具備真正的話語權,某種程度上也催生了“偽直供”。

一位前華聯超市供應鏈負責人介紹,生鮮電商的“産地直採直供”,跟多年前超市的“農超對接”相同。但問題在於,超市憑藉龐大的採購量和銷售額,足以建立起一套成熟的産地與零售對接供應鏈,而生鮮電商們恰恰不具備這點。

“只有在消費端具備足夠大的需求量,憑藉規模化效應才能拉低每個水果蔬菜的平均運輸和損耗成本。但生鮮電商每家都是上百個品類,每次需求量又只有幾噸,這種零散又不穩定的需求量,很難支撐它做到全品類的‘産地直供’。”該人士説。

根據新發地多家果蔬類供應商的推算,在所需品類繁多、單個採購量又小的供應下,從産地直採運輸的價格,要遠遠高出批發市場。一家大型經銷商徐先生對新京報記者表示,理想利潤狀態下,批發商跟産地的對接每次都是20噸-300噸的供應量,但每家電商平臺的單品採購量也就在2-3噸,“産地需要的是能穩定消化大量庫存的經銷商,而生鮮電商的品類多訂單小,對方不願合作。除非某些當季需求量特別巨大的生鮮,可尋求1-2款跟種植産地合作,常態化供應的産品還得依靠批發市場輸血。”

另一家供應商給新京報記者算了一筆賬,比如紅富士蘋果,大型批發商拿貨價能做到3.3元/斤,生鮮電商如以5噸的需求量來算,價格起碼要上浮到3.5元/斤。批發商每天從産地發車,到市場後能快速分銷出去。電商幾天才從産地採一次貨,還要放到倉庫等零售完畢,如此長的供應鏈體系和週轉成本,比批發市場拿貨要高出一大截。

在生鮮電商主打的越南火龍果、美國車厘子等進口水果供應上,這一形勢更加嚴峻:進出口需做檢驗檢疫備案,各個産品對倉儲溫度要求也完全不同,“美國蛇果需要45天的冷處理,澳洲柑橘需-1℃儲藏18天,海運要30-40天。如果生鮮電商做直供,起碼要提前數月對銷售和採購規模做出預計,並且一年走幾十甚至近百集裝箱的貨才能拉低成本,但現在各家仍以季節性需求為主。”一位水果進出口商説。

“‘産地直供’對多數生鮮電商來説,既意味著深度介入産品品質的專業化管控,也意味著從‘輕資産’線上交易平臺發展為線下線上結合的重資産化。”中國物流學會特約會員、資深供應鏈專家楊達卿表示,這個過程要突圍,意味著需要建立在規模經濟基礎上,對供應鏈進行全流程式控制制,“否則生鮮電商難免淪為搬到網上的小菜市場。”

出路

電商“直供”得與産地聯動集聚資源

在同質化嚴重、競爭激烈的生鮮電商行業中,“産地直供”不失為一條突圍之路,但在生鮮市場上游供應小農化、中游流通碎片化的狀況下,這條創新道路還需待以時日。

“對生鮮電商來説,都想跨過批發市場渠道,但最終還得依賴它。”專注生鮮電商的鄰合網CEO丁景濤表示,多樣化需求和尚未規模化的銷售決定了生鮮電商供應鏈目前只能依託批發市場。“即便將來‘産地直供’真正普及了,還得有20%的常態化産品需要借助批發市場供應”。

丁景濤在2011年創辦産地直供模式的優菜網,將農場、基地的生鮮産品直接對接消費者,但這條模式最終未能走通。“單一農場所供應的産品品類,不能滿足電商需求。多個農場供貨,採購量小物流成本高,而且生鮮産品的供求價格每天都在變化,價格漲跌時如何説服基地合作,將採購價格控制在一個穩定區間,是生鮮電商亟須解決的問題。”丁景濤説。

在規模化、多品類的重重矛盾之間,“産地直供”也凸顯了生鮮電商的供應鏈改造問題。生鮮電商借助“産地直供”降低成本不失為正確方向,但最終還是要通過縮短供應鏈、提高物流效率等方式,對傳統果蔬的流通模式進行徹底改造。

楊達卿對新京報記者表示,生鮮電商需要在建立與優質農産品原産地聯動,就地利用合作社等集聚資源,輸入或協助建立産品標準,掌控貨源。在物流上,應與倉配體系完善的生鮮冷鏈快遞企業合作,建立生鮮的專業化和標準化體系。

國內商超推動超市版“産地直供”的關鍵,在於解決規模化效益(訂單)和供應鏈全流程式控制制力兩個問題。“即便如此,商超的‘農超對接’也不是一帆風順,至今仍有財政補貼扶持。”楊達卿因此建議,對於推動“産地直供”的生鮮龍頭電商,可考慮納入商務部和農業部“農超對接”扶持企業。同時也需要電商資本與傳統生鮮零售資本聯動,推動生鮮電商集約化發展,建立能産生規模化效益的生鮮電商巨頭。“最源頭的問題在於,強化對上游優質産地資源的管控,改變小農産銷模式,就地集聚並轉化資源,通過建立專業標準體系等,把優質産品裝在一個標準化的籃子裏,便於提高下游效率。”