國企分類意見發佈專家:電網、油氣國企分類難劃定

- 發佈時間:2016-01-12 07:51:00 來源:人民網 責任編輯:羅伯特

原標題:國企分類意見發佈 專家:電網、油氣國企分類難劃定

國企分類意見發佈

【宏觀·政策】106家央企“對號入座”,直觸利益調整

《中國經濟週刊》記者 曹煦 | 北京報道

年終歲尾,國企分類改革大幕開啟。

2015年12月29日,國務院國資委、財政部、國家發改委聯合發佈的《關於國有企業功能界定與分類的指導意見》(下稱《意見》)明確,國企根據主營業務和核心業務範圍劃分為商業類和公益類,在推進改革、促進發展、實施監管、定責考核四個方面分類施策。

超過15萬家國有企業,即將迎來史上第一次“對號入座”。

《意見》將國有企業劃分為“商業類國有企業”與“公益類國有企業”,而“商業類國有企業”又被劃分為主業處於充分競爭行業和領域的商業類國有企業,以及主業處於關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域,主要承擔重大專項任務的商業類國有企業。

無論是商業類國有企業,抑或公益類國有企業,《意見》明確定調,他們作為獨立的市場主體,經營機制必須適應市場經濟要求。

新一輪國企改革迎起點,競爭領域“國有”色彩將逐漸淡化

國務院國資委有關負責人在接受採訪時表示,商業類和公益類國有企業主要有以下不同:

一是發展目標有所不同。商業類國有企業以增強國有經濟活力、放大國有資本功能、實現國有資産保值增值為主要目標,公益類國有企業則以保障民生、服務社會、提供公共産品和服務為主要目標;二是企業運作方式有所不同。商業類國有企業必須按照市場化要求實行商業化運作,依法獨立自主開展生産經營活動,在競爭中實現優勝劣汰、有序進退。公益類國有企業在運營管理中要引入市場機制,不斷提高公共服務效率和能力,必要的産品或服務價格可以由政府調控。

此外,二者在分類推進改革、分類促進發展、分類實施監管、分類定責考核等方面存在一定差異。

國企功能界定分類被輿論視作此輪國有企業改革的邏輯起點,也被定義為發展混合所有制經濟、組建國資經營公司和國資運營公司、完善國資監管體制等多項改革的前置性措施。在2015年9月份中共中央、國務院印發的關於深化國有企業改革的指導意見中,“劃分國有企業不同類別”就被放在突出位置。此次《意見》的發佈,也被視為國企改革頂層設計出臺後,在執行層面的一次細化。

中國企業改革與發展研究會副會長李錦認為,分類是國企改革的重大突破,是整個國企改革的前提和基礎,決定著改革全局。在界定國企功能和分類的基礎上,國有經濟結構戰略性調整將進一步推進。

《意見》釋放的突出信號是在競爭領域,“國有”色彩將逐漸淡化。“主業處於充分競爭行業和領域的商業類國有企業,原則上都要實行公司制股份制改革,積極引入其他資本實現股權多元化,國有資本可以絕對控股、相對控股或參股,加大改制上市力度,著力推進整體上市”。

中信建投證券分析師于海寧對《中國經濟週刊》記者表示,《意見》出臺標誌著國企改革正式進入實操階段,商業類國有企業集團整體上市會是國企改革方向,“大集團、小公司”模式受到青睞。

“簡單的參股往往以失敗告終,我們都經歷過。”中國一拖集團董事長趙剡水告訴《中國經濟週刊》記者,“我個人認為除了上市,目前可能還真沒有什麼好的渠道,上市是一個很好的混合製。”

在趙剡水看來,分類改革啟動後商業類國有企業一定要去行政化。“包括國企領導的身份問題、進出問題、薪酬待遇,一定要走市場化,‘政’和‘商’分得乾乾淨淨清清楚楚。”

資深財經評論員馬紅漫也有同感,他認為行政之手應當減少對商業領域不必要的干預。“取消地方性與行業性紅頭文件,儘早拆除在石化等領域設置的準入樊籬,以統一的競爭規則鼓勵民營資本全面參與進來並憑藉自身專長‘跑馬圈地’,與國有資本間形成良性競爭,通過優勝劣汰機制激發市場活力。”

分類觸及利益調整

如何分類一直是國企改革中備受關注的央企頗為關心的命題。早在2015年5月,某電信行業央企內部人士就曾告訴記者,關於央企功能界定分類問題,他們和國資委保持著密切溝通,“劃入哪一類央企,直接關係著企業今後發展的路線圖。”

中國會計學會常務理事高永崗有多年央企總會計師的履職經驗,在他看來,如何確定一個央企的分類會是一個複雜問題。“國有企業普遍兼具‘盈利性使命’和‘公益性使命’,只是程度不同而已。中央企業更具有複雜性。”高永崗對《中國經濟週刊》記者表示。

通過主業確定分類,決策層早有行動。此前國資委曾多次要求央企明晰主業,並在電力、鐵路等多個行業力推央企主業、輔業分離,也曾多次督促央企退出房地産業。

在國有經濟比重較大的能源行業,無論是電力行業中的兩大電網、五大發電集團,還是油氣行業中的“三桶油”,很多央企都很難被簡單歸入公益類或商業類。以國家電網為例,除了擁有與供電等公共服務相關的子公司外,其下屬還有許繼電氣、平高電氣等一系列製造業企業,同時還有資産龐大的金融、房地産板塊甚至是文化體育産業。

“能源作為商品,應當由市場對能源資源配置起決定性作用,從這個意義上講,能源企業應當劃歸商業類。” 中國國際經濟交流中心特邀研究員范必認為,“但現在國有電網企業、油氣企業又負有能源普遍服務職責,如滿足弱勢群體用能需求、為農業生産提供低價電低價油等,這些業務具有一定的公益性。電網企業和油氣企業將商業性業務與公益性業務混在一起,內部形成了交叉補貼,無論將他們歸為商業類還是公益類都不夠準確。”

范必認為,分類的前提要相應調整政府職能,將本應由政府承擔的公共服務職能從能源企業中剝離出來。政府與能源企業的關係應當是政府購買服務,而不是通過能源企業內部的交叉補貼完成。“在能源企業剝離公共服務職能後,能源企業才能真正定義為商業類企業。”

高永崗表示:“(分類)每一個企業都會有具體問題,當然最簡單的辦法就是按照銷售收入的分類比重進行界定劃分。”

按照誰出資誰分類的原則,國資委如何將106家央企“對號入座”,直接觸及利益調整,實施起來並非易事。

|

央企考核應聚焦“管資本”

對國資委而言,分類進行業績考核將是國資監管的重要手段。“按照不同的類型制定不同的考核標準,資源與分配就會進行重新調整。”國資委有關負責人對記者表示。

在2015年12月28日舉行的中央企業負責人經營業績考核工作會議上,國資委副主任張喜武明確指出,2016年要積極推進分類考核,充分發揮業績考核在實現經濟效益與社會效益相統一方面的促進作用。

張喜武的表態在《意見》中找到了注腳。“有關方面在研究制定國有企業業績考核、領導人員管理、工資收入分配製度改革等具體方案時,要根據國有企業功能界定與分類,提出有針對性、差異化的政策措施。”

關於央企的業績考核指標,國資委曾在2014年發佈《關於以經濟增加值為核心加強中央企業價值管理的指導意見》,提出將經濟增加值作為央企主要考核指標,並逐步提高其權重。

“經濟增加值”是指企業稅後凈利潤與全部資本成本之間的差額,能比較準確地反映企業在一定時間內為股東創造的價值,更加重視資金的使用效率以及資本回報率。國資委自2010年起對央企全面實行經濟增加值考核,用以整治央企當時普遍存在的投資衝動和不重視資本成本的頑疾。

張喜武在央企負責人經營業績考核工作會上強調,進一步完善業績考核體系,力爭中央企業2016年經濟效益實現恢復性增長、第五任(編者注:從2004年起,每3年為一個考核任期,2016年起將進入第五任期)期實現平穩增長。業績考核體系如何“完善”?張喜武提及的藥方是“抓緊建立對標考核長效機制、經濟增加值分析監測體系、科技創新考核指標體系、特殊事項清單管理制度。”

對106家央企而言,分類改革之後,考核將是他們最看重的“指揮棒”。 某央企財務部門人士對《中國經濟週刊》記者表示:“考核結果直接關係著領導的前途,員工的‘錢途’。”

高永崗告訴記者,考核指標越具體、越個性化,不合理的因素可能會越多。所以考核指標應該力求簡單、力求簡化、聚焦,關鍵點要統一到“管資本”的核心上來。“資本的自然屬性是逐利、保值增值,是賺錢。因此不要把考核指標偏離管資本的基本點。”

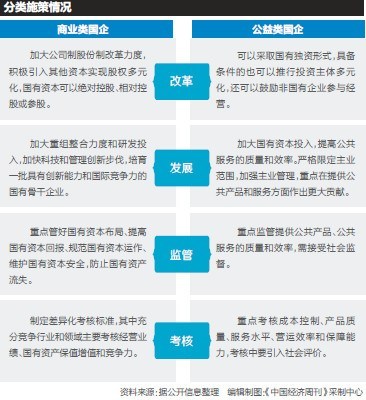

分類施策情況

改革

商業類國企 加大公司制股份制改革力度,積極引入其他資本實現股權多元化,國有資本可以絕對控股、相對控股或參股。

公益類國企 可以採取國有獨資形式,具備條件的也可以推行投資主體多元化,還可以鼓勵非國有企業參與經營。

發展

商業類國企 加大重組整合力度和研發投入,加快科技和管理創新步伐,培育一批具有創新能力和國際競爭力的國有骨幹企業。

公益類國企 加大國有資本投入,提高公共服務的品質和效率。嚴格限定主業範圍,加強主業管理,重點在提供公共産品和服務方面作出更大貢獻。

監管

商業類國企 重點管好國有資本佈局、提高國有資本回報、規範國有資本運作、維護國有資本安全,防止國有資産流失。

公益類國企 重點監管提供公共産品、公共服務的品質和效率,需接受社會監督。

考核

商業類國企 制定差異化考核標準,其中充分競爭行業和領域主要考核經營業績、國有資産保值增值和競爭力。

公益類國企 重點考核成本控制、産品品質、服務水準、營運效率和保障能力,考核中要引入社會評價。

資料來源:據公開資訊整理 編輯製圖:《中國經濟週刊》 採制中心