醜書醜畫與中國傳統美學中的反境

- 發佈時間:2016-01-21 10:03:10 來源:杭州日報 責任編輯:張明江

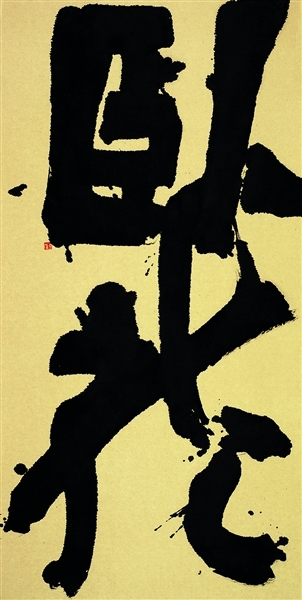

白砥 《臥龍》

文/白砥(中國美術學院書法係博士生導師)

幾年前,我寫過一篇《“醜”之為美——兼論書法的審美標準》,是在台灣華梵大學國際書學研討會上作為學術交流的論文。“醜書”的名字好幾年前就已出現,從最早的字面來理解“醜”是貶義的,是一個不好聽的字眼,但“醜”跟“美”是一個相對的概念。普通人對“美”、“醜”相對概念的理解常常會出現偏頗,認為美是對的,醜是有問題的,跟我們小時候説的好人與壞人一樣,判斷的標準很簡單、粗淺、低級。每個人的審美標準不盡相同,它也因時因地不同而不一,因為我們生存的這個世界很複雜,所以“美”“醜”從簡單的一元去理解肯定是初級的。這告訴我們有必要從藝術審美這個角度,對“美”與“醜”作一些理解、判斷、認定。但是高級的或者深層次的東西,往往需要我們花大學問去探討與體驗。

劉正成先生前段時間在北方做了幾個關於“醜書”的講座,指出顏真卿、柳公權、蘇軾、黃庭堅等人的字,都在“醜書”之列。當然這是站在某種角度上看問題,這種角度不一定符合大眾的審美標準。後來的金農、鄭板橋、傅山、八大山人等也都可列入“醜書”之列。當代則有王鏞、沃興華、劉彥湖、于明詮、曾翔、王冬齡、石開、程風子、何應輝,皆為活躍于當今書壇有實力、有思想且影響力很大的書家。但用“醜書”這個名字,扣在這些書家頭上,為達到某種所謂“撥亂反正”目的的人也大有人在,甚至有些是別有用心的。

如果有“醜書”,那就一定有“醜畫”。在古代是否有“醜畫”這個概念,目前未作查證,但如以“醜書”來對照,“醜畫”必定存在。繪畫可以有中國畫和西畫的比較,而書法卻沒有,很難解釋。西畫傳統以文藝復興為高峰,它走的是寫實的路線,法國的盧浮宮裏有幾千件油畫,其逼真程度讓中國畫“汗顏”。如從判斷“醜書”的立場看,是不是把中國畫放在這些西畫面前就變成“醜畫”了?黃賓虹、齊白石、潘天壽、李可染等大師的寫意畫放在工筆畫面前都變成“醜畫”了呢?因為中國畫摹倣自然的寫實程度上跟西方油畫相比,那完全就是小兒科,其比例、透視、明暗、色彩,絕對比不了。當然最接近自然的還有照片,西畫和照片比,西畫也差一點,這樣説來中國畫必然是“醜畫”了。

黃賓虹曾經講過一句話:“西畫以能品為極點,國畫以能品為起點。”説的是西畫畫到逼真就是終點,而中國畫畫到像才是剛剛開始。中國書畫做到技法上精緻後,還有一個返樸歸真的過程,這就是中國傳統美學中的“反”(返)境。我們追求古意,肯定要把前期的鋒芒棱角逐漸抹去,使它裏面的東西變得質樸。譬如看一幅書法作品中的線條有沒有火氣,一個結構有沒有火氣,便是檢驗是否到達“反”境的一種判斷。有火氣説明底蘊還不夠深,沒有火氣則説明見古意,如賞玉之通透老漿,晶瑩而潤,絕非新玉所能比擬。老子所謂大巧若拙、大辯若訥、大音希聲,即是這種“反”境的呈現。“反”境是中國傳統美學中高深玄妙的境界,西方人理解不了,普通的中國人也很難悟及達到。所以中國的藝術家想要理解到它,則必須有傳統的哲學、美學修養。技術的東西大家通過一定時間訓練都能學到,而精緻之後的返歸,如沒有中國文化精神涵養的藝術家既不能理解,更談不上去追求了。

現在很多人認定王羲之所處的魏晉時代是書法藝術的開始,其實是把篆隸時代的古人貶低了。從甲骨文到王羲之時代,中間還有1000多年,其間的書法表現性水準已經很高。我們現在看到的很多漢碑,如張遷碑、石門頌、乙瑛碑、夏承碑等等,其厚重、古樸、大巧若拙的美感是後來人無法比擬的。唐代的隸書碑刻和漢代相比,達不到漢代隸書水準,清代隸書復興後的書家創作,也似難與之相匹。很多人對“醜書”的判斷與理解、認識、批判都是建立在對王羲之書法的片面理解上,覺得自唐太宗後一千多年來將王羲之奉為“書聖”,就認為王羲之是十全十美的,比歷史上所有的書法水準都高。假如你不去學王羲之而去學甲骨、金文、漢碑、北碑等古樸的書法,那肯定是“醜”了。顯然這種認識站不住腳。因為美具有多樣性,可以互補。上海的已故書家任政,他學二王形成自己的風格。我們今天報刊上的行書印刷體為他書寫。他的書法工穩勻稱、筆線細膩、漂亮甜美,幾乎可為“美”的代表書體。如果把王羲之的《蘭亭序》放在旁邊,估計很多人會覺得《蘭亭序》也變“醜”了,因為《蘭亭序》不勻稱,結構左右挪讓,點畫時見並筆,更不必説鐘繇、陸機及更早的文字了。所以美與醜是相對的,是可以相互轉換的。只有認識了美與醜的相對性,藝術審美才能達到一定的深度。

中國藝術如不從意境上判斷,不從傳統美學的深層內涵上理解,而只從表面形式的優美與否作為衡量標準,是很難理解中國畫不求寫實、中國書法不求漂亮的事實的。而一些人以扣“醜書”的帽子來打擊具有深層傳統審美思維同時又能不斷創新的書法家,其實是不懂傳統文化精髓的表現。如果藝術完全以技術作為衡量標準,那藝術就變成了工藝。藝術需要什麼?需要思想,無論是畫家還是書法家,首先需要有自己的審美,形成自己的藝術風格。沒有風格的藝術作品以及藝術家,藝術史上是留不住的。當然,如果缺少技術含量,新創的東西也同樣沒有存在價值。這裡面存在思想與技術的結合,對中國文化精神理解越深,技術含量越高,風格越獨特,創造力越強,才能成為時代與歷史大家。

- 股票名稱 最新價 漲跌幅