吳湖帆:近現代書畫鑒定學科的奠基者

- 發佈時間:2015-12-17 09:29:57 來源:人民網 責任編輯:田燕

原標題:近現代書畫鑒定學科的奠基者

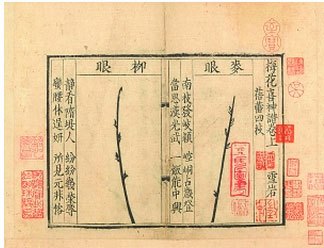

元代錢選《蹴鞠圖卷》

吳湖帆晚年的肖像

正在上海博物館展出的“吳湖帆書畫鑒藏特展”(展覽分兩期,第一階段自12月10日起至明年1月24日,第二階段自明年1月28日至3月13日),展示了集創作、鑒藏與研究三位一體的梅景書屋主人吳湖帆的成就。研究吳氏其人及其一生之鑒藏活動,有利於連接、夯實上世紀上半葉古書畫流傳聚散史實細節,理解、厘清百年間傳統與現代研究方法演變脈絡。

淩利中

二十世紀之中國,無論是傳統文人的價值觀,還是其賴以生存發展的社會現狀,皆發生著前所未有的深刻變革。其間,歐風東漸,古今交匯,諸般思潮應運而生,體現于古代書畫鑒定領域,作為傳統意義上的畫學研究,亦有融貫現代科學研究方法之趨勢,係現今美術史學科形成與獨立之轉捩。因此,總結、梳理其間得失利弊,其迫切性與意義之重要,在當下尤顯突出。

可以説,主要活動於二十世紀上半葉,集創作、鑒藏與研究三位一體的梅景書屋主人——吳湖帆(1894-1968年,初名燕翼)之成就,不僅于其同輩中屬佼佼者,其核心地位與巨大影響,更如王時敏(1592-1677年)于清初畫壇之情形。研究吳氏其人及其一生之鑒藏活動,對於連接、夯實二十世紀上半葉古書畫流傳聚散史實細節,理解、厘清百年間傳統與現代研究方法演變脈絡,其特殊價值不言而喻。本文以及在上海博物館舉辦的《吳湖帆書畫鑒藏特展》從吳湖帆與二十世紀上半葉的公私鑒藏、吳氏本人的鑒藏以及其鑒定方法與當今書畫鑒定學科的關係等三方面試作梳理與探討,敬請方家教正。

一

二十世紀上半葉之際的大規模文物聚散,是當今海內外各大公私收藏機構格局定型前的最後一次,具有鮮明的時代性。以海上吳湖帆為代表的古書畫鑒定家,恰逢其時地見證並經歷了這個歷史性的聚散整合,所達到的卓越鑒賞水準更與這個特殊時代密不可分。

縱觀中國古書畫鑒藏史,宮廷與民間,自十二世紀以來,始終是一種此消彼長的關係。唐宋主要圍繞宮廷展開,元代(1279-1368年)以降,隨著文人畫逐漸成為繪畫的主流,引導了其後包括明、清兩大收藏主體的産生:即皇家與士大夫。其中,明代(1368-1644年)主要圍繞私家鑒藏,尤以江南一帶士大夫為主,而宦官、宗室與富商的涌入,亦成為明代鑒藏的一個特色。明代中晚期的士大夫以及書畫鑒藏家,則構成了整個明代的鑒藏主流與中堅,如吳湖帆舊藏趙雍《青影紅心圖》軸係文徵明、項元汴遞藏珍品。

而明末清初至乾隆(1733年)以前的書畫收藏,也延續了明代圍繞士大夫、書畫家與收藏家而展開的特點,尤于清初最為活躍,而書畫商之鑒藏活動幾乎亦與文人士大夫平分秋色。鼎革易祚後,江南藏品開始大量流向北方,呈收藏重心自南轉北之勢。此時崛起的一大批寓居京城的高官文人藏家,在文物北移並最終歸入乾隆內廷的過程中,起到了極為重要的作用,如吳湖帆題己藏吳偉《鐵笛圖》卷所言“舊藏真定梁氏(梁清標),旋入乾隆內府”等。相對而言,此期的民間鑒藏活動則有衰微跡象,然如北京琉璃廠等文物市場肇興,並於乾隆時期趨於繁盛,大量古玩商聚集於此,為一些文人鑒藏家提供了收藏機會,如吳湖帆舊藏南宋《晚景圖》軸曾為阮元(1764-1849年)於民間所獲;宮中所藏,亦有部分為帝王賜予宗室成員、大臣,為之後的外流埋下了伏筆,比如吳湖帆舊藏宋米芾《行書多景樓詩》冊,元趙孟頫《行書蘭亭序》卷、鮮于樞《行書張文貞行狀稿》卷(皆藏台北蘭千山館),葛長庚《草書足軒銘》卷(故宮博物院)、清王原祁《倣梅道人山水圖》軸(賜相國英和)及吳氏所題趙孟頫《行書二讚二詩》卷(故宮博物院藏)等,皆屬乾隆至光緒間諸帝賜出者。對此,吳氏亦屢有指出,“乾隆時藏成邸(永瑆)詒晉齋,後歸榮邸(綿憶),再歸定邸(載銓)。定邸為仁宗(嘉慶顒琰)少子,仁宗最愛之,分府時宮中舊藏所得獨多”(題己藏趙孟頫《行書蘭亭序》卷),“光緒間,與孝欽皇后臨本一幅同時賜吾鄉潘文勤公(潘祖蔭)”(題己藏傳湯叔雅《梅花雙鵲圖》軸)等。

這種相對較為集中的情形直至晚清宣告結束。道光廿年(1804年)以降,清廷腐敗,戰爭頻仍,宮廷藏品最後一次大量流入民間,甚至轉向日本、美國、英國、法國等海外公私收藏機構。比如咸豐十年(1860年),英法聯軍入侵北京,洗劫宮廷和圓明園,尤其是火燒圓明園,將園中所藏曆代古書畫如宋人《爵士奕葉圖》等二百餘件焚燬或持向市場變賣。此間資訊,吳湖帆亦頗為關注,“清季光緒庚子(1900年)一役,定王篤信拳教,故聯軍入城,王不倖免,其第亦毀。圓明園一劫,所藏錄出,此卷亦其一也。壬申(1932年)之春,(余)得于泗洲楊文清家”。而“顧虎頭《女史箴圖》卷絹本原跡,已於民初(1903年,應係清末)遊蕩英倫(大英博物館),無從再睹,倖存照相,略具梗概”;柳垞亦稱,“《宮中圖》為周文矩精心之作,數百年來藏之內府,為人盜出國外,現藏倫敦博物院。文物漂流,良可浩嘆”。(題杜堇《宮中仕女圖》卷,上海博物館藏)

清末民初最大的宮廷書畫流散有兩次。首先是末代皇帝宣統溥儀(1906-1967年,1908-1911年在位)隨意將藏品賞賜臣工,又監守自盜,大肆竊取宮中書畫達一千二百餘件。其中一部分為當時所謂的國兵偷去變賣,有的甚至慘遭損毀,大部分則主要于天津、北京等地兜售,為當時諸多畫商、鑒藏家如張伯駒(1898-1982年)、完顏景賢(1876年賞給舉人)、龐萊臣(1864-1949年)、張大千(1899-1983年)、惠均(1902-1979年)、錢鏡塘(1907-1983年)、譚敬(1911-1991年)、張珩(1915-1963年)、王南屏(1924-1985年)等尋覓獲購。這批珍貴的散佚古書畫,吳湖帆本人及其友人亦屢有斬獲,曾興奮地記道,“張中《芙蓉鴛鴦》二畫,皆清內府舊物,在甲子(1924年)出宮時至天津售出,余以古物及現金易得,約六千金。據金城管理人説仲圭等畫之櫃為廿七號,廿六號櫃即狄平子葆賢所有,有王蒙《青卞隱居圖》與錢選《浮玉山居圖》(上海博物館藏),唐寅、仇英合作《雲槎小景》卷(上海博物館)等”,“(吳偉《鐵笛圖》卷)鼎革後流出,顏韻伯所得,辛未(1931年)夏歸吾家”,“近收元吳仲圭《倣荊浩漁父圖》卷子(吳瑩之題本),曾入清內府,鼎革後始流入人間”(見故宮博物院藏吳湖帆1931年《倣吳鎮漁父圖》扇自題)等。

需指出的是,自上海通商開埠成為江南商業文化中心後,大批鑒藏家雲集滬上,形成了以張珩、龐萊臣、吳湖帆、蔣祖詒等為核心的藏家群體,其規模足與京城對峙,為當時書畫聚散重鎮,“近日佳書畫頗聚滬濱,亦時局使然”(葉恭綽題米芾《多景樓詩》冊)。吳湖帆於民國十三年(1924年)自蘇居滬,憑藉其非凡的書畫創作成就及出眾的鑒賞眼光,儼然成為滬上書畫圈中最具影響力的核心人物。而大量流轉滬瀆之古書畫,多經吳氏寓目賞鑒,其中包括上述諸內府舊藏,如友人張珩所藏劉貫道《消夏圖》卷、張彥輔《棘竹幽禽圖》軸(皆藏納爾遜美術館),顏輝《鍾馗出獵圖》卷(克裏夫蘭藝術博物館)、劉元《司馬槱夢蘇小小圖》卷(辛辛那提博物館)、鮮于樞《石鼓歌》卷(大都會博物館)、元人《雙鉤竹圖》軸(美國私人藏)等;張大千購入的董源《瀟湘圖》卷(故宮博物院)、《溪岸圖》軸(大都會博物館),郭熙《幽谷圖》軸、吳偉《武陵春色圖》卷(故宮博物院)、楊文聰《四賢山水圖》卷(私人藏)、張風《古木高士圖》卷(香港虛白齋)等;弟子王季遷所獲王蒙(傳)《林麓幽居圖》軸(私人藏)、王原祁《輞川圖》卷(大都會博物館)、王翚《倣巨然山水圖》軸(普林斯頓大學博物館)等;葉恭綽所購趙佶《祥龍石圖》卷、王詵《蝶戀花詞》卷(皆藏故宮博物院);蔣祖詒藏元人樓璹《耕織圖》雙卷(佛利爾美術館),倪瓚《江渚風林圖》軸(大都會博物館),李珩《墨竹圖》卷(故宮博物院)、唐寅《行書自書詩》卷(上海博物館)及戴本孝《三絕圖》卷等;周湘雲的米芾《虹縣詩》卷(日本東京國立博物館)、米芾《行書向太后詩》頁(故宮博物院)等;程聽彝所藏夏圭《十二景圖》卷(納爾遜美術館);林爾卿、徐邦達、王季遷遞藏的張渥《九歌圖褚奐書辭》卷,徐邦達的李升《山水圖》卷(皆藏克裏夫蘭博物館)等;王伯元的尤求《葛雅川隱居圖》卷(大英博物館)、王原祁《嚴灘春曉圖》卷(波士頓美術館)、劉期侃《指畫花卉圖》冊(佛利爾美術館藏)、董其昌《倣巨然山水圖》卷(比利時尤倫斯夫婦舊藏)等。其中諸多內府散佚瑰寶,後多經香港流向海外,成為現今歐美、日本等公私機構的重要館藏。這部分書畫有的並無吳氏題跋或鈐印,然經其寓目之史實,皆確鑿可據。

除上述流向海外的古書畫外,吳氏更是關注江南一帶尤其是滬上大藏家所藏。比如龐萊臣珍藏的董源《夏山圖》卷、黃公望《快雪時晴圖》卷(故宮博物院)、黃公望《富春大嶺圖》軸(南京博物院),唐寅《夢仙草堂圖》卷、吳鎮《漁父圖》卷(以上二件皆藏佛利爾美術館),龔開《神駿圖》卷(大阪市立美術館)、錢選《浮玉山居圖》卷、董其昌《秋興八景圖》冊,趙孟頫《楷書張總管墓誌銘》卷、倪瓚《梧竹秀石圖》軸(皆藏故宮博物院),石濤《黃硯旅詩意圖》冊(香港至樂樓)、王鑒《虞山十景圖》冊(蘇州博物館藏)等皆曾過目,對龐氏所藏,吳氏日記雖未一一詳列,且龐氏所藏大都亦無吳氏本人題鑒,然據其日記仍可悉知,“余于龐氏畫所見十之七八”。他如褚德彝、錢鏡塘、馮超然、狄平子、孫伯淵、彭恭甫、姚虞琴、林爾卿、徐煥、潘承厚、劉海粟、魏停雲、陳子彝、吳璧城等友人藏品,吳氏不僅如數家珍,且多有題鑒,比如:耿平子舊藏的王蒙《青卞隱居圖》軸,懷民的元人《百尺梧桐圖》卷,孫邦瑞的張遠《瀟湘八景圖》卷、趙孟頫《急就章》冊、唐寅《款鶴圖》卷,林爾卿舊藏仇英《右軍書扇圖》軸,王伯元的龔賢《山水十二開圖》冊,錢鏡塘的文鼎《紅藕花莊圖》軸,潘承厚的弘仁《平岡秋林圖》卷,錢鏡塘的祝允明《草書李白五言古詩》卷等。

另一次最大的文物離開紫禁城,則是抗日戰爭時期。當時民國政府(1912-1949年)為避兵火,將宮中所有重要文物自1933年分批南遷寄存上海,1936年又舉遷南京故宮新建庫房,至1948年,由民國政府總統蔣介石(1887-1975年)下令將其中近六十萬件文物運抵台灣,其中書畫八千余件。需指出的是,對於這批當時國內最為重要的書畫珍品,吳湖帆亦十分幸運地于1933年至1937年間得以數次觀摩研究:1935年,國民政府應英國政府邀請赴倫敦舉辦“中國藝術國際展覽會”,吳氏受當時故宮博物院代理院長馬衡之邀受聘為專門審查委員會委員,主要任務便是在滬審閱故宮所藏唐、五代、宋元明清書畫,前後持續半載,最終選出一百七十五件參展品(可參見《參加倫敦中國藝術國際展覽會書畫目錄》);1937年,又兩赴金陵故宮庫房,為全美展審查展品。因此,可以説,現今分藏北京、台北的兩岸故宮舊藏書畫巨跡,大多有經吳氏飽覽研究,諸如現藏台北故宮博物院的黃公望《富春山居圖》卷、傳燕文貴《溪山樓觀圖》軸、盧鴻乙《嵩山草堂十志》卷、李公麟《免胄圖》卷、李唐《江山小景圖》卷、趙孟頫《鵲華秋色圖》卷、吳鎮《漁父圖》軸、王蒙《谷口春耕圖》軸、沈周《廬山高圖》軸、唐寅《山路松聲圖》軸等,故宮博物院的趙伯骕《萬松金闕圖》卷、馬麟《層疊冰綃圖》軸、王時敏《杜甫詩意圖》冊、仇英《蕉陰結夏圖》軸等。其間,對於藏品真偽,吳氏皆作筆記,撰有《目擊編》等,其中對所見兩卷黃公望《富春山居圖》的真偽,當時已甚為明確,記道:“乾隆有數十題之多,實非真跡也”、“乃明人摹本,而禦題反以為真,黑白顛倒,不勝可惜。”1937年再次審查之際,吳氏出於工作需要,秉持“公正”原則,力排眾議,“量才使用”,果斷舍“弟子”王季遷而薦“年少氣勇,雖乏經驗,當能實做”之“小友”——徐邦達為助理,檢選期間所撰“審查稿”,徐氏曾借去“細閱”。可見吳湖帆于當時獲觀古書畫之豐富以及其于鑒定界的核心地位。

清代惲壽平《花卉圖冊》中的一頁(右)與吳湖帆題跋(左)

二

歷史之發展起伏總有某種相似性,猶如清初王時敏,吳湖帆家族亦是集官宦、文藝于一身。良好之門第,使吳湖帆與王煙客一樣,自幼得以進入當時的主流文化精英圈,從藝伊始即受正統文人畫學思想之影響(如吳大澂、戴熙、顧麟士、陸恢等);優渥之家境,也為其提供了直面古人原跡的機會(吳大澂、潘祖蔭、沈樹鏞、顧文彬所藏);而其與生俱來的末世貴族氣質,如同煙客,亦始終貫穿與影響了其一生的鑒藏與創作之審美追求。這些他人無法企及的優勢,成就了吳湖帆于二十世紀上半葉畫壇上的地位,影響幾可與王時敏相媲。

與清初江南鑒藏與書畫創作中心的王時敏“西園”相似,“梅景書屋”于二十世紀上半葉之地位亦然。這裡,不僅是當時古書畫聚散鑒藏的重要場所、有著極為豐富的私家收藏,更是最為正統的文人畫學之代表。可以説,傳世所見於古書畫上題跋鑒賞最多的近代鑒藏家,當屬吳湖帆。據筆者不完全整理,即獲六百餘件。梳理以吳氏為代表的私家鑒藏活動,對於理解二十世紀上半葉之書畫鑒藏史無疑也是十分必要的。

(一)梅景書屋之鑒藏曆程

光緒二十九年(1903年)吳湖帆父親吳本善(1868-1921年,加三級賞戴花翎,誥授通奉大夫)參與創建的蘇州草橋中學與光緒二十一年(1895年)蘇州怡園主人顧麟士(1865-1930年)發起的“怡園畫集”,係吳氏從藝生涯啟蒙地。草橋中學所創辦的“放社”(1910年)以舉辦各種藝術活動為宗旨,吳氏就讀期間,接觸並受師從陸恢的羅樹敏、樊浩霖(1885-1962年)兩位畫家影響,于繪畫之特殊興趣由此嶄露;而“怡園畫集”則聚集了當時包括擔任會長的祖父吳大澂、海派大家吳昌碩以及陸恢、王同愈、金心蘭、倪田、鄭文焯、費念慈等在內的江南藝壇宿耆,成員們月聚三次,“研討六法,切磋藝事”,數十年後即民國七年(1917年),作為吳湖帆生平的首次公開鑒定也發生在怡園,這次吳氏對王翚畫作真偽的成功鑒定並果斷以祖父《山水八幀》、《盂鼎》拓本易得之舉,不僅贏得了前輩王同愈、陸恢等肯定,且其極高的悟性始為業內所認識。此事對湖帆一生影響深遠,至晚年仍記憶猶新,為其業畫之始。

資料表明,民國四年(1915年)暨吳湖帆與潘靜淑(1892-1939年)喜結連理之年,係其大量購藏伊始。首先,吳潘夫婦分別將各自家傳書畫文物匯于梅景書屋,其中吳氏秘藏有祖父吳大澂家傳的傳金湜《雙鉤竹圖》軸、沈周《吳中奇境圖》卷(西泠2006秋拍315號)、文徵明《虎山橋圖》卷(南京博物院)、王原祁《倣倪瓚山水圖》軸(上海博物館)、王鑒《倣范寬關山秋霽圖》軸及金俊明《群芳合璧圖》冊等;傳自外祖沈樹鏞(1832-1873年)宋拓《梁蕭敷敬妃墓誌銘合冊》孤本等。潘夫人所珍則主要來自乃祖潘祖蔭,家傳中既有唐佚名《楷書大方廣佛華嚴經卷第卅二》、葛長庚《草書足軒銘》卷(故宮博物院)、湯叔雅《梅花雙鵲圖》軸(私人藏)等法書名畫,又有《梅花喜神譜》、虞世南《化度寺塔銘》、《九成宮醴泉銘》、《皇甫誕碑》、明拓《曹全碑》等名帖宋刻。吳潘合璧,可謂強強聯合。

與此同時,夫婦二人志同道合,購藏熱情與日俱增,規模亦趨龐大。有跡象表明,吳潘較早的購藏活動為婚後不久:民國七年(1918年)暨上析“怡園”鑒定交易後兩月,吳湖帆又獲購董其昌《戲鴻堂摹古法帖》十卷(現私人藏);自民國十三年(1924年)遷居滬上後,夫婦更是利用海上藏家雲集、古玩市場繁榮之便,廣開求購之門,十餘年間所收極多,孤本名拓有:懷素草書《千字文》(故宮藏)、《常醜奴墓誌銘》、《隋美人董氏墓誌》、元拓《史晨碑》、明拓《鄭固碑》、明拓《禮器碑》、舊拓《張壽碑》、未剔本《魏始平公造像記》、《許真人井銘》,顏真卿《多寶塔》、《中興頌》、《李玄靖碑》等;法書有唐人《寫經敦煌卷子》、《妙法蓮華經》、《法華經》,黃庭堅《酴醾詩》、趙佶《千字文》卷、米芾《行書多景樓詩》冊、趙構《臨虞世南真草千字文》卷、鮮于樞《行書張文貞行狀稿》卷、趙孟頫《行書蘭亭序》卷等;古畫如管道昇《墨竹圖》卷、董其昌《與吳偉業書畫合璧》卷,以及吳鎮《漁父圖》卷、吳偉《鐵笛圖》卷、陸治《元夜宴集圖》卷、王穉登《行書南還詩附馬守真水仙圖》卷等,規模可觀。

上述情形至1937年抗爭爆發後有所改變。亂世之際,南北阻隔,尤其江浙迭遭兵亂,吳氏家族經濟來源受到嚴重衝擊,“畫興索然,不獨無意蒐購,且為米鹽所需而典質不少”(吳湖帆)。非常之際,吳氏家藏董其昌《昇山圖》卷(南京博物院)、王時敏《為奉山圖》軸(上海博物館)、王原祁《倣大癡設色圖》軸(藏處不詳)等陸續出售變賣甚夥,“專為度歲之資”、“備端節度資”,或作“避難經費”、“易米之需”,無奈之情時常溢於言表,“平生心愛之品出門,幾如李后主揮淚別官人,意殊不捨,情實難堪”。此番情形至1938年夏季始有好轉:

自後若老蓮《六逸》卷(藏處不詳),董題奉常畫《春山雲影圖》,石谷《倣巨然夏山煙雨、關仝溪山晴靄》雙卷(以上三件皆現藏上海博物館),至精神品,及黃子久《富春山》殘卷(浙江省博物館),趙松雪《江岸秋林》二圖、仲穆《江深》《草閣》合卷,錢舜舉《蹴踘圖》卷,子久《夏山圖》軸、南唐解處中《六色牡丹圖》(以上二件藏處不詳),皆洞心骸目之品,相繼歸來,於是兵亂之懊乃釋。

據現有資料,梅景書屋之大規模收購活動持續至解放前基本結束:如唐棣《雪港捕魚圖》軸(1939年)、李流芳《山水圖》冊(1940年)、王翚《太華仙觀圖》卷(1942年;藏處不詳)、王原祁《倣梅道人山水圖》軸(1943年)、華喦《嬰戲圖》冊(1944年)、姜實節《山水並書詩冊》(1945年)、董其昌《行書蘇軾重九詞》軸(1946年)、惲壽平《古木寒煙圖》軸(1947年;上海博物館藏)、唐寅《春山結侶圖》軸(1948年)、宋人《櫻桃黃鸝圖》頁(1949年)等。解放後,吳氏雖偶有收購,如1950年購入文徵明的《秋聲賦圖》卷,然已大不如前,鑒藏活動主要圍繞家中舊藏或友人藏品居多,如為錢鏡塘題清程嘉燧《山水圖》軸(1950年;上海博物館)、為懷民題元人《百尺梧桐圖》卷(1952年)、為孫邦瑞題張遠《瀟湘八景圖》卷(1955年)、為錢鏡塘題陳粲《花茂春松圖軸》(1958年;上海博物館)、為容庚題王鐸《草書詩》卷(1959年;西泠2007年秋拍第412號)等。1960年代至其逝世,所見湖帆題鑒古畫極少,當係時勢變化使然。

北宋郭熙“幽谷圖軸”

(二)梅景書屋之購藏方式

與一擲萬金的富豪張珩、大資本家龐萊臣等藏家相比,梅景書屋之購藏經費則拮據得多。吳氏雖饒有家財,但主要依賴出租蘇州房産、田畝等固定資産收入,斥資數百、數千尚能承受,一旦索價萬元,往往只能“浩嘆而已”。作為頗具傳統士大夫色彩的文人藏家吳湖帆,能成功得以持續購藏並終成滬上重要藏家之一,除以金錢直接購買外,所採用其他豐富多樣的方式,無疑也體現了二十世紀上半葉書畫交易之風氣,具有鮮明的時代特徵。概而言之,不外乎以下幾種主要形式:

1.以物換畫

吳潘夫婦皆出身大族,祖傳文物數量眾多、門類廣泛,碑帖、善本、青銅器、瓷器、古印、玉器、古琴等無所不有。出於對古書畫之偏愛,他們往往以金銀首飾、家藏古物等為資本,或變賣蓄資,或直接進行交易。比如唐寅《騎驢思歸圖》軸為吳氏於民國二十三年(1934年)以“毛鈔《盤洲樂章集》一冊”及“宋槧河上本《道德經》易於密韻樓(蔣祖詒)”,又以“家藏第一宋均窯洗與定窯盌、汝窯、官窯三碟凡五宋瓷易得”王時敏《倣古山水圖》冊;二十八年(1939年)五月十四日,靜淑以“千金紫貂”易得元代《諸家題咏倪瓚耕雲軒咏》捲入藏梅景書屋;1949年,曾“典書(善本)相易”獲藏宋人《櫻桃黃鸝圖》頁;民國二十七年(1938年),更是以“彼此皆至寶也”的“週四足寶敦”換得元錢選《蹴踘圖》卷與元人《山水三段》卷兩件,而吳氏生平最為得意的黃公望《剩山圖》卷,亦係用家藏重器——“商王之母黎尊”易得,稱“連城之璧,不是過也”。

2.以畫養畫

除上述門類文物外,採取“以畫養畫”是梅景書屋得以購藏的另一主要方式。比如,吳湖帆於民國二十三年(1934)一月廿七日將鄭思肖《蘭花圖》卷(現藏耶魯大學博物館)售于龐萊臣獲五千七百元,翌日,即花費一千七百元從孫伯淵處購入惲壽平《為陶誕仙補照圖》卷,五年後,為報答孫邦瑞所贈、被吳氏視為“梅景書屋明畫之冠”的沈周《西山紀遊圖》卷,遂以前購惲卷回贈;民國二十二年(1933年)吳氏以何紹基書《衡方碑》從陳季鴻手中換得奚岡《倣米雲山圖》軸;二十一年(1932年)用“天下第一惲壽平”——《茂林石壁圖》軸(現藏故宮博物院)從蔣祖詒手中換得董其昌精品;而沈周等《四家集錦圖》冊中文徵明《有竹圖》一頁,同樣為吳氏持沈周《巒容川色圖》(劉靖基舊藏)、陳淳《洛陽春色圖》兩卷與他人互換而得。在迴圈週轉中,時有同一作品幾度失而復得之情況,比如吳氏舊藏文徵明《虎山橋圖》卷(現藏南京博物院)頗為典型。此巨跡屬吳大澂祖傳,1927年為湖帆與人換畫歸他姓,1938年又用張雨《書條》換回,誠如吳氏自嘆,“昔日以易畫而出,今復以易書而入”。除古書畫外,湖帆偶有以己畫作交易,如民國二十七年(1938年)曾將“自畫三尺山水一幅”換歸文徵明為華雲繪《玉蘭圖》軸;若購金不夠,則以古畫補足,如吳氏曾從吳賓臣處購得王翚晚年精品一件,即以“三百元現幣及百番所值之舊畫易之,亦大為欣快”。

3.饋贈

二十世紀上半葉,藏友間互通有無性質的饋贈頗為流行,體現了當時的文人雅玩風尚,梅景書屋亦不例外。例如民國二十二年(1933年)張大千以湖帆先高祖舊藏傅山《書冊》相贈,吳氏遂將“假作張大千三字之省文”的一枚秦鈢“囗”送之,誠謂投桃報李,皆毋論其值,各得其所矣;而吳氏舊珍元人《山水三段圖》卷所附管道昇《雙鉤竹》,則來自友人錢鏡塘之饋遺,“雙鳳之簫,連環之璧”,錢氏成人之美,吳則如願以償耳;再如王榖祥《群英圖》卷(上海博物館)自1938至1941年的四年中,曾三度輾轉互贈于吳湖帆及其弟子徐邦達兩人之間,是師徒深厚交誼的實證。

(三)梅景書屋之購藏渠道

梅景書屋是當時書畫流通交易的重要場所之一,體現了彼時文物市場的民間性質。這裡,幾乎每天都有畫商藏家攜物出入、賞鑒交易,係吳氏購藏之主要渠道。比如,汲古閣主人畫商曹友卿即為吳家往來常客,吳氏所珍中的元代張中《芙蓉鴛鴦圖》軸、王時敏《倣大癡為文翁七十壽圖》軸(藏處不詳)係由曹氏攜至梅景書屋,吳氏分別以八百元、九百元購得。二人關係極洽,吳氏變賣己藏由其經手甚多,如曹氏曾攜重器——黃公望《剩山圖》卷至吳家,所需費資,吳當即托其從中斡旋,將家藏“商王母黎方尊”及“週四足敦”二器物色上家出售以抵購畫款項。他如吳璧城、吳賓臣等“書估”亦然,且對湖帆本人之鑒藏品味皆能心照不宣。

梅景書屋之外,其購藏途徑亦有如下諸種:一是赴藏家居所觀摩選購。比如民國二十三年(1934年)3月29日,吳湖帆赴王文心家觀畫,以二千六百餘元購得錢穀《溪山深秀圖》卷、仇英《竹梧消夏圖》軸(武漢文物商店舊藏)等繪畫八件,並以六百元替彭恭甫代購王時敏《倣大癡小幅》一件;二是赴滬上集寶齋、晉宜齋、九華堂、汲古閣、榮寶齋、中國通藝館等各大古玩交易機構。如民國二十二年(1933年),湖帆曾至集寶齋購得包世臣《草書七言聯》(西泠印社2012秋拍2205號)一幅;三是參加滬上各式書畫展覽會。例如方薰《倣大癡山水圖》軸,即為吳氏於民國二十二年(1933年)7月24日于“湖社書畫展覽會”現場獲購(見《吳湖帆文稿》頁41)。其他交易場所另有“四美堂畫展”、“石湖草堂展覽會”(1938年)、“文淵齋展覽會”(1933年)、“汪亞塵畫展”(1939年)、“庸齋書畫會”(1938年)等。

此外,梅景書屋主人亦十分留意南京、北京等重要文物集散大城市的收購活動。比如王鑒《倣范寬關山秋霽圖》軸及惲壽平、王翚《山水合》卷(上海博物館)兩件精品,為吳氏於民國二十一年(1932年)赴南京審查故宮書畫閒暇之餘從民間尋覓獲購。至於北京地區,通常委託往來京滬兩地的“北平估商”如梁孟謙等辦理,或乘友赴京之便,如現藏故宮博物院的名作——倪瓚《林亭遠岫圖》軸,係吳氏曾托摯友祖芝田于京城竭力物色代購而未果者。

吳湖帆夫人潘靜淑繪《綠萼梅》

宋代《梅花喜神譜》

宋拓孤本《梁蕭敷敬妃墓誌銘》

上海博物館“吳湖帆書畫鑒藏特展”現場

(四)梅景書屋之鑒藏特色

兼具傳統型文人與現代型學者特質于一身的藝術家吳湖帆,其獨特的鑒藏理念與把玩方式,亦頗具代表性。

1.鑒藏範圍

吳氏鑒藏範圍極廣,除不厭其多地圍繞董巨、趙孟頫、元四家、明四家、董其昌及其華亭派、四王吳惲等主流文人畫家作品以備創作借鑒研習之需外,兼收那些具有文化歷史研究價值或蘊含特殊文化意義的古書畫,也是梅景書屋鑒藏內容一大特色。具體而言,大致可分以下幾類:

(1)唐宋珍品及元明清主流文人畫家作品。身為藝術家的吳湖帆,雖然極為重視畫史流傳不多的唐宋真跡,然限于財力,量力而行,故所藏無法與虛齋相提並論。但是,對於元明清文人主流畫家、價格稍廉的作品,尤其與吳氏畫學旨趣相同的則不遺餘力大肆收購。因此,梅景書屋中豐富的元四家、明四家、董其昌、清初六家等藏品為其一大特色,有些作者如董其昌等人的作品甚至多達數十件,且幾可按作者早中年排序。相對而言,四僧、金陵畫派、揚州畫派及乾嘉後作品較少,從一個側面體現了吳氏本人的畫學審美追求。

(2)女史畫。潘靜淑好畫精鑒,“所貯女史傑構殊多”(吳湖帆題文俶《墨梅圖》軸),係梅景書屋秘笈一特色。夫婦二人情同志合,數十年間陸續購入文俶《蝴蝶花》、吳山《蘭》、楊宛《蘭》、張永芳《梅》、胡相端《牡丹》、惲冰《花卉》、陳書《梅鵲圖》軸(上海博物館)、管道昇《墨竹圖》卷(台北故宮)、邢慈靜《梅花圖》軸(上海博物館),李因《松鷹圖軸》、馬守真《與薛素素蘭花圖合》卷與文俶《墨梅圖》軸等,好友孫伯淵亦曾將吳飛卿女史《畫扇》一件饋贈,另如廖織雲、陳書、馬筌、駱佩香等女史花卉作品,吳潘皆有所獲。倘遇古代夫婦畫家合作,更是鍾情有加,所珍有羅聘《與方婉儀梅花合作圖》卷、元人《山水三段》卷等,頗效“管趙”風雅(文俶《梅花圖》軸潘靜淑簽條實為吳湖帆代筆)。

(3)題材偏愛。梅景書屋所藏一些特殊題材的繪畫作品,往往為吳潘夫婦所共嗜者,從家傳《梅花喜神譜》、金俊明《群芳合璧圖》冊、湯叔雅《梅花雙鵲圖》軸,至獲購邢慈靜《梅花圖》軸(上海博物館)等,皆反映了二人“于梅花尤雅愛之”並以“梅花知己”自視之情懷;再如,他們于古今名家畫貓之偏愛,主要源於“夫人愛貓入骨,自小即如此”、“余夫婦有貓癖”(吳湖帆),以及吳家遵循舊曆金危危日畫貓辟火的習俗。因此,二人可謂遇畫貓即收之,藏品之豐富,幾可辦一特展。如:梁代李靄之《子母貓》、元杜本《鬥貓圖》軸、元人《貓》軸,明文徵明(偽)《貓》、孫克弘《蕉蔭貓蝶圖》軸(瀋陽故宮),清吳應貞《貓圖》軸(敬華2001年春拍331號)、惲壽平《秋貓撲蝶圖》軸、沈銓《貓》軸、潘恭壽與藩岐父子《貓》對軸、李眉生與司馬繡谷《貓》軸一對、童玨《貓》、任預《梧桐睡貓圖》及費丹旭《貓》細絹本等達數十件;友人張珩亦曾以周之冕《貓》軸相送,而徐悲鴻、汪亞塵、孫雪泥、朱梅村等畫家則索性揮毫畫貓,或饋贈,或由吳氏訂購。而梅花與貓,也成為了吳潘夫婦喜愛的創作題材,作品有吳潘補圖《羅聘梅花六段圖》卷、吳湖帆《梅花圖》扇四頁與吳潘《合作耄耋圖》軸等傳世。

(4)有關家世、鄉誼。與吳門風土人情以及吳氏家族相關的古代書畫,是梅景書屋所藏之另一特色。前者如出於鄉誼情結,吳氏曾遍收吳門狀元書法(蘇州博物館)並引以為豪,又因欲購乾隆宮廷畫家李秉德《花卉》鏡屏未得而感嘆“殊為憾事”,稱“雖非大名家,亦吾鄉先哲”。而諸如吳氏尋購的祖父吳大澂舊藏王鑒《倣范寬關山秋霽圖》軸,托張大千代購的奚岡《倣米山水》(上款米庵為高祖別號)、“有先高祖慎庵公藏印”之傅山《書冊》,上款“性之”與吳氏父親吳本善之字相同的趙之謙《五言聯》、外祖沈樹鏞舊藏董其昌《戲鴻堂摹元人書十卷》等,無疑都是梅景書屋購藏的重點;至於金俊明《群芳合璧》冊原本就是吳大澂、吳本善鑒題遞藏舊物,更何況畫家金氏所居“春草閒房”原址即為吳家祖上舊居(吳湖帆題金俊明《梅花集句詩》冊;上海博物館),加之梅花題材係吳潘最愛,誠謂萬般因緣融于一冊,能不珍護而子孫永保。

(5)稀有性。吳氏所藏如戚繼光書法、王寵畫作、朝鮮廢攝政王大院君畫蘭小直幅、王時敏設色山水及王翚倣關仝范寬山水等,皆出於吳氏所言“絕無僅有”或“亦最少見”諸因素;有時甚至並非出於喜愛,比如南京博物院《金陵八家扇》冊,其中畫家鄒喆,吳氏曾指出其“金陵氣討厭耳”,然因其甚少、配齊八家實屬不易終而購歸;其他梅景書屋所藏如“畫中九友”、“明四家”、“趙氏一門”、“四王”等合本,上述購藏心理定亦具焉。

(6)研究價值。吳氏購入清代沈沂《臨蘇漢臣漢宮春曉圖》卷,該畫家名頭冷僻且無史可考,但重其可補畫史之不足耳;而被湖帆認為王鑒代筆人的朱融(字令和)、薛宣等三流畫家之作,其購藏初衷,大凡有助於對王氏作品的真偽鑒定。

(7)其他特殊附加意義。如吳氏舊藏項聖謨《山水圖》冊(上海博物館)及李流芳《山水圖》冊皆屬極為少見的宋紙本,林良《四喜圖》軸、呂紀《鸜鵒竹枝圖》軸兩幅亦是極為少見的紙本作品,至於董其昌《畫禪室小景》冊、《行書蘇軾重九詞》軸、陳繼儒《書冊》(藏處不詳)和羅聘《與方婉儀梅花合作圖》卷則兼具“董氏自簽”、“明代原裝”、“兩峰紙”等綜合附加因素。

2.雅玩

如所週知,吳氏鑒藏中多有拼拆配湊乃至裁割加減之舉,透露了其對古書畫形制等方面追求完美的心態,這無疑成為梅景書屋鑒藏活動中一大特色。具體而言,有以下幾種情形:

(1)移配。比如吳氏舊藏王鑒《倣古山水圖》冊八開不全,其中《倣范寬》一幀“失群”,後於錢鏡塘處獲見,遂與之商易移入,並將冊中非原配的《倣燕文貴》一幀“移去別裝”,“是冊復歸完整矣”。

(2)拼配。吳氏家藏王穉登《詩冊》、馬守真《水仙詩畫冊》兩件原為分裝,因作者姻緣,乃合裝之;另如吳氏將陸續所得戴進、金鉉、劉玨等合裝成《六家山水集錦》一冊等,皆屬吳氏自稱的“百衲成裘,抱殘守闕,亦自有風味耳”等畫史梳理性質。

(3)拆裝。如吳湖帆將己藏原本合裝一卷的文徵明《中秋詩》(現藏處不詳)、王鏊《六十自壽詞四首》與申時行《遊天平山詩》“分裝三卷”,其中王鏊書卷不久又為吳氏移裝入沈周《四家集錦》卷後;而吳氏曾將惲壽平畫冊十開中六頁偽品“拆去”,是其去偽存真性質的另一種特殊情形。

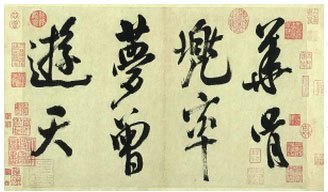

(4)割刮。這種情況一般出現于偽款、後添款作品之中,如吳湖帆所藏王翚《倣李成寒林圖》軸原有李成偽款,遂斷然將“贗款印挖去,以還真相”;即便藏友之物,如張珩家藏《夢蝶圖》卷偽款“毌道”、李珩《竹》卷中“嚴東樓”偽印,弟子王季遷擁藏的宋人《輞川圖》絹本卷之“龍眠偽款”,吳氏亦按照自己的鑒藏習慣建議“割去”、“括去”。

(5)補筆。若遇原作缺損、破殘,吳湖帆必加接筆補足,絕不留遺憾。如曾“補書”己藏唐寅《行書人生七十歌》軸、《焚香默坐歌》軸(上述兩件現皆私人珍藏)“二幅之缺筆”,“全補”新購沈周《喬木慈烏圖》軸等;若遇經重裱洗漂而褪色者,也設法彌補為上,如家藏惲壽平《花卉絹》冊重加裝潢,“甚乾淨,惟紅色略失”,故指示“歐兒(吳孟歐)為之重配藥水以為補救”。湖帆以修補接筆高超著稱於時,藏家如張昌伯亦曾請其“修補”“破損蠹傷特甚”之金農《畫冊》精品,又曾為孫伯淵所藏惲壽平、王翚二軸“托補空缺”,替孫邦瑞“補完”其新購王鑒《倣梅道人圖》軸“一拳大缺處”。如遇書畫不全,則以己畫配齊,如所收《諸家題咏倪瓚耕雲軒咏》卷僅剩題跋部分,原卷中倪瓚《耕雲軒圖》已佚,湖帆則自繪併合裱。

需説明的是,吳氏上述手法與一般畫商、庸工出於謀利的任意割裁妄添性質不同。比如,吳氏指出己藏清邵彌《凍立瘦蛟圖》卷原有歸莊《題詩十首》,後為“傖父割裂,裝入贗鼎卷後”;友人孫邦瑞珍藏的楊凝式《韭花帖》卷(吳氏認為出自張即之手筆),“最荒謬者,近年有張十三郎,其人妄題于祁雋藻之前,又于本身之前、舊印之上用泥金題簽”,對此行徑,湖帆簡直怒不可遏,“傖父所作所為,種種惹厭,真是古物罪人。”而陳楫《虎丘十二景圖》冊現亦不完整,據吳題,知其先前所見原有王問引首四字、文伯仁畫《虎丘全景》一頁以及王世懋、王世貞等數跋,“旋被庸工割裂,充市賈酒資矣,不勝惋惜”;再如董其昌《畫禪室小景》冊之一開“第六句‘雲淡秋高’之‘秋’字應‘天’字之誤,原填注于旁,不知何時為傖父帖金涂去,惡極”。皆可見吳氏對於破壞性改動十分憎惡,而視其本人所為,則屬力圖恢復原貌之保護措施,“合浦珠、延津劍事”,或係“零圭斷璧,用可珍也”。“破碎不堪,接筆頗費力,然為保存名跡起見,不能避艱也”。(為好友曹友卿文徵明《玉蘭圖軸》,見《吳湖帆日記》頁222-223)這種蘊含專業性質的雅玩方式,于當時的鑒藏界無疑具有一定的影響。

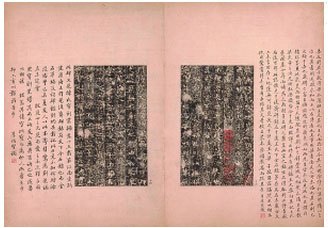

北宋米芾“行書多景樓詩冊”

《愙齋集古圖》

三

如前所析,二十世紀上半葉,穿梭往來于上海的古代書畫文物,幾乎囊括了現今海內外各大公私主要藏品,尤其是上世紀三十年代故宮書畫南遷寄存滬隅之際,規模更是達到空前,是中國書畫鑒藏史上的重要篇章。而其間發生的鑒藏活動及其研究成果,同樣是中國畫學史上的重要組成,以吳湖帆、張珩兩位為核心的古書畫鑒定家,也代表了那個時代的高度與成就。

對於書畫真偽的判斷,吳湖帆顯得十分自信。從“故宮舊藏真偽雜陳”之聲明,至不盲從古代鑒定家或著錄的態度——“雖有棠村(梁清標)印無用也”、“一般人購畫處處以著錄為據者,真有盲人瞎馬之誚也”;從認為馮超然“鑒別尚不差,而對於董香光書畫完全背道不識”等對同時代友人鑒定水準的直言不諱,乃至與祖父吳大澂的鑒定觀點時有相左等,都顯示出其于學術上不囿前説、獨立不阿之個性,與其性格之儒雅與隨和反差較大。例如:

余擬撰《燃犀錄》,專以揭發前人著名偽跡為旨,以後人不致盲從為本。雖所見有限,終比不説為妙,深知必有人反對,但盡我良心為標準,決非妄攻人短也。

嚴長卿攜來麓臺(王原祁)大冊,最晚年作,外間謠為東莊代筆,實非,乃老而頹唐耳,筆法則殊神化,不可抹煞之。

遐庵見郭熙《幽谷圖》不以為然,因蔡金臺舊藏無妙品,此成見也。

需指出的是,吳氏自信但不固執,其不斷鑽研且時能自我否定之精神始終貫穿于其一生的鑒藏活動中。比如張珩曾攜示其藏無款《雙鉤竹》軸(現美國私家藏)一件,當時吳氏視作管道昇畫,一年後經重考,判斷出自明初善畫鉤勒竹的金華畫家王藥之手;另如吳湖帆1938年題《元人三段》卷中提到的趙孟頫作品,“山水惟故宮《重江疊嶂》卷及《雙松平遠》卷而已,如《鵲華秋色圖》卷,猶在存疑中”,但吳氏對其中的《鵲華秋色圖》所持觀點于1960前已有改變,稱該作為“中年傑構”(見題倪瓚《行書題跋水村竹居》卷),足證其崇尚真理的客觀精神。

儘管吳湖帆沒有張珩《木雁齋書畫記》、《怎樣鑒定書畫》等較為系統的專著傳世,但事實表明,從吳氏《目擊錄》《燭姦錄》《書畫析疑》等筆記、散見於包括《日記》在內的各種手稿,以及大量吳氏古書畫題跋等資料,不難發現,吳氏對每一件經手或少數據照片寓目的古書畫大都有獨立文字鑒定意見。例如:斷為真跡的王珣《伯遠帖》、杜牧《張好好詩》卷,趙佶《祥龍石圖》卷、趙孟頫《重江疊嶂圖》卷、《謝幼輿丘壑圖》卷、《雙松平遠圖》卷、《竹石圖卷》,趙構《真草千字文》卷,王蒙《青卞隱居圖》軸等;認為兩卷黃公望《富春山居圖》卷“乾隆有數十題之多,實非真跡”,兩幅范寬《溪山行旅圖》軸中有董其昌題者為真、王時敏題跋者係王翚摹本(上述兩件皆藏台北故宮博物院),項元汴天籟閣舊藏《宋人畫冊》實為“仇(英)為子京臨宋元畫冊未署款記,後人遂誤為宋人畫矣,其實非仇氏有意偽造也”等真知灼見,至今被學界認可;而諸如吳氏所持現藏大英博物館東晉顧愷之《女史箴圖》卷“卷末‘顧愷之畫’四字決非原跡,定屬後添,就其結體,當亦在北宋以前”,唐代閻立本《步輦圖》“當出宋摹”(現藏故宮),明代董文敏《小中見大》冊非董筆實係“煙客縮臨”(現藏台北故宮)等目前仍有爭議的美術史重要作品之觀點,其學術參考價值不容小覷。就筆者初步梳理與統計,經吳氏寓目且留有文字真偽記錄(包括題跋)、尚存世的古書畫不下2000件。對此,筆者計劃一一整理並單獨刊行,書名暫定為《吳湖帆過眼古書畫鑒定圖錄》,並另冊影印吳湖帆《目擊編》、《書畫析疑》等二十余種鑒定手稿。相信該圖錄的出版,與附有中國古代書畫鑒定小組鑒定意見的《中國古代書畫圖目》以及《木雁齋書畫鑒賞筆記》、《徐邦達集》一樣,有望增添一部極為重要的參考工具書,且有益於梳理二十世紀上、下半葉幾代鑒定家之間的淵源脈絡與傳承關係。

兼具傳統文人與現代學者雙重特質的吳湖帆,與稍晚的張珩等鑒定家一樣,都已展示出兼融傳統畫學與現代科學研究方法的趨勢。試析如下:

(一)印鑒研究。比如吳氏針對孫仲淵所示一件唐寅畫作之鑒定,就發揮了印鑒之輔助作用,指出“‘弘治甲寅’,時年廿五歲,而鈐‘南京解元’印者,廿九歲中解元”,用印與作者生平明顯牴牾,故而認為“乃出謝時臣偽作,後人補印者也”;而唐寅《攜琴訪友圖》扇,吳氏先據“筆法款識”,初步判斷“當在五十歲以前精力最瀰漫時所作”,再據唐氏自鈐“學圃堂”一印作為斷代年份之旁證,稱“此印亦四十以後所用”;又如吳氏曾指出,“世傳沈周偽本至多,其印各別,大同小異者皆非真跡。余考定石田晚年所鈐‘啟南’印,所見者真跡皆同,可知不同者俱偽托耳”。可見對印鋻於書畫鑒定與研究中所起的輔助功能,吳氏皆予以相當重視。

(二)對書畫家不同時期風格特點的梳理。近現代鑒定家中,對諸多古代書畫家生平風格演變最為關注且能如數家珍,吳湖帆可謂當仁不讓。這不僅是過眼鑒藏豐富的結果,更歸功於其善於思考與歸納之特點。諸如:

按太守(王鑒)畫三十以前絕不之見,約分甲申以前為第一期,七十以前為第二期,七十後為第三期,作筆墨渾厚而間架鬆懈。第二期作悉臻縝密,此冊其一也。第三期作雖入神化,不無頹宕處矣。(題王鑒《山水圖》冊)

故石谷(王翚)畫當以四十至五十為極詣。五十至六十自具面目。六十至七十漸落俗套,每失韻致。七十至八十有衰頹氣。八十以外又復變化入神,用筆如萬歲枯藤,蒼辣兼具,有空前絕後之妙。後人之詆諆石谷者,蓋多見其六十以後八十以前作也。(題王翚《倣巨然夏山煙雨圖》卷)

應該説,這些思考與歸納對吳氏而言,與其説是供研習創作之需,不如説更有助於養就一雙明察秋毫、鑒真識偽之慧眼。可以看到,基於梳理風格演變作為比較判斷的依據,是吳氏鑒研古書畫過程中運用較多的重要手段。比如王翚《早年山水圖》軸,吳氏分析道:“石穀子初名象文,後易名翚。曾在故宮博物院獲觀其弱冠時畫小冊署名‘象文’,其時尚未以‘翚’名也。書法初學米襄陽,此幀款式猶不脫米法而已。易名翚,印中仍存‘象文’,可證為初易名時之作,驗其筆法款書,當在三十以前無疑”;又唐寅《送別圖》卷“雖無年月可稽,審其款署,當作于正德晚季唐氏五十左右時也”;再如吳湖帆題董其昌《北山荷鋤圖》軸“審其筆勢,在七十歲以前所作無疑義”等。皆透露其“研為詮釋,俾為考證石谷畫者之助”(吳氏題王翚《早年山水圖》軸)用意。

(三)總結個人風格特點。從吳湖帆大量斷真識偽所用言辭看,掌握古代書畫家之個人筆性特徵為鑒定高手所必備,即不僅能領悟共性,且能區別個性。對此,吳湖帆本人無疑是十分細膩與深入的,從其對清初六家風格同異之精到剖析即可見一斑:

石谷(王翚)能實處實做,麓臺(王原祁)能虛處虛做,此即石谷之能虛,麓臺之能實也;漁山(吳歷)能于虛處實做,南田(惲壽平)能于實處虛做,即漁山之能虛,南田之能實也;西廬(王時敏)能處處皆實而虛其韻,湘碧(王鑒)則處處皆虛而實其筆;香光(董其昌)於人實我虛、人虛我實上制人,故能搏唐宋為丸泥,耍倪黃為膠粉,欲分則分,欲合則合,三百年來由一董分為二王,由二王分為王鑒、王、惲、吳為四,斯皆大成,舍之則旁支流脈而已。最著如石濤而奮勇掙扎,亦不能越此範圍,況其他哉。(題王翚《唐宋人詞意圖冊》;匡時2007秋拍1121號)

“清六家”畫各有面目,各有專長,煙客(王時敏)以柔,南田(惲壽平)寓巧,麓臺(王原祁)存拙,漁山(吳歷)取生,石谷(王翚)存熟,獨湘碧老人(王鑒)剛柔並濟,巧拙兼施,生熟互用,平淡洵爛具羅筆端,驟觀之似平易,細審則韻雋味永,自足與玄宰、西廬頏衡無愧也。

在吳氏眼中,清六家係出同源但趣味有異,只有感悟至深者才能洞見秋毫、舉一反三。由此,吳氏的代筆説亦應運而生。例如:

世傳湘碧(王鑒)畫雖多,而真跡絕少。有爽利森秀者,石谷(王翚)早年之代筆也。有圓潤婀娜者,高澹遊(高簡)之捉刀也。有雄邁過放者,薛辰令(薛宣)之摹擬也。

吳賓臣取董其昌《設色山水》軸,似出吳易代筆。

蔣廷錫、張宗蒼、董邦達、錢維城、鄒一桂皆工致有餘,半出捉刀。

徐邦達來,見示文衡山《龍池疊翠圖》(劉靖基舊藏),畫之精妙無可言喻,然以八十五歲之老翁,恁任目不花、手不顫,總不相稱,恐是文嘉、伯仁輩代作也,款書絕佳,決非代庖。

吳賓臣攜來……王元照小幅,倣巨然,恐出朱令和代作,表面甚漂亮,外間均目為真跡也。又文衡山《前、後赤壁賦》卷,書時八十四,諦審筆法,乃出三橋(文彭)代書。

晚徐邦達來,授以王廉州(王鑒)畫中有漁山(吳歷)代作之據。

林爾卿來,攜觀仇十洲《輞川圖》青綠小卷,畫甚精,但出陳祼輩所摹。

此外,吳氏又曾指出董其昌另有代筆人如趙左、沈士充,惲壽平有一花卉代筆人范廷鎮(為其弟子,“能亂真,各書俱不載”),仇英有替周臣代筆之事實,楊文聰、鄒一桂等人也有代筆現象,王翚、王原祁亦曾為王時敏代筆(指出世傳王時敏八十後設色山水“多出麓臺代筆”)等。再如陳楫《虎阜十二景圖》冊,吳氏跋中又指出:陳氏為王問捉刀者,故宮博物院藏王氏《秋林樵影圖》出自陳手。上述觀點,多屬前人所未及,有些結論影響至今。

(四)旁徵博引、見微知著。或許出於吳湖帆“古書畫(真偽)人人贊同,頗非易事”現狀之感慨,在實際鑒研中,吳氏本人十分注重相關材料的綜合對比,小中見大,進而為其結論提供確鑿依據,而不僅依靠主觀感受與經驗。比如:

王選青又攜王山樵來看,所鈐”天昇“印與余所藏《松窗讀易》卷同;蓋山樵本號“天昇”,未經前人道過,自余得卷後始發見之,他人皆不之信,今又見《林麓幽居圖》上,可謂無疑,的有“天昇”之號矣。

款鶴為王酉室吏部之父,曾見祝枝山書《款鶴先生墓誌墨跡》冊于閩友處,款鶴卒年一時記憶不清矣。按石田翁卒于弘治己巳年八十三,是歲六如居士四十歲。此卷畫法與六如之《南州借宿圖》相同,其為一時作無疑義。又石田翁詩題與吾家《苔石圖》詩題亦似一時手筆,《苔石圖》(上海博物館)作于丙寅,石翁年八十,則此卷為居士三十七八歲作可證也。(題唐寅《為款鶴先生寫意圖》卷)

徐邦達來談,為查考仇十洲生卒年,依然無結果。總之董其昌雲仇生短命不可靠,最少仇氏在六十左右。又仇英與唐六如無往還無一字可尋亦可證也,蓋衡山與仇往還已在六十以後矣,或仇事師東村已在六如去世後也。

大癡《富春山居圖》疏證。卷中凡紙六截,每截接處皆鈐“吳之矩印”,余所得之一節左上角有“吳”字,與故宮所藏之卷第一段右上角之“矩”字合符,且下半砂腳小枝一一總合,即一卷所分無疑。

“石湖精舍”為王涵峰守、履吉寵兄弟讀書處,家有“囗囗齋”,余曾收履吉書《小楷三賦》冊,亦鈐此印可證。(題文徵明《秋聲賦圖》卷)

田叔生平畫籍俱不詳,今得此箑,作于順治十四年丁酉年七十三,推其生在明萬曆十三乙酉也。(題藍瑛《江亭詩思圖》扇)

鮮于太常撰《張總管彥享行狀》,道光間蔡世松得之,勒入《墨緣堂帖》中,向為質莊親王所藏,有“永珹”小印可印證。

與(徐)邦達觀余新得盛子昭《斗方山水》,以故宮所藏盛畫印本較之,甚合。(《吳湖帆文稿》頁59)

余曾見仇畫《漢宮春曉圖》卷,亦為懷雲作,亦有文衡山題,與此堪稱珠璧。

從相關作品之比較,畫家生卒、名號、齋名、上款人及相關背景人物交遊等方面之考證,乃至用印、裝潢與形制等細節觀察,無不表明對吳氏而言,書畫鑒定是一門目鑒與考證相結合的學問,誠如其告誡弟子王季遷所言,“書畫之足證如此,不獨以玩賞為雅事雲”(題藍瑛《江亭詩思圖》扇)。因此,帶著問題並反覆琢磨查考研究,係吳氏日常鑒研中的重要功課,如“今日細閱王叔明《煮茶圖》,叔明與宇文公諒二題字似出一手為疑,容緩再細研究之”,“惜王景熙不詳何人,俟他日考之,茲《百尺梧桐圖》卷正中歲經營之作,圖中主人不知誰,何元賢七題俱未及其姓氏,待考”(題元人《百尺梧桐圖》卷),“余疑方(亨鹹)畫或無如是之佳,出吳(歷)代筆,但無佐證”等不勝枚舉。在長期探求中,吳氏不斷將經驗與心得予以總結,並將這些成果大量運用於實際鑒定中,成果斐然。諸如“廉州(王鑒)畫多刻實,其縹緲一種俱非真跡,觀者益信”、“冬心(金農)親筆畫,鮮用此紙,而他人則絕無用之者”(題羅聘《與方婉儀梅花合作圖》卷)、“觀此可證纖弱一種,皆非方氏真跡”(方薰《倣大癡山水圖》軸)、“吾家《潞河舟次圖》(上海博物館),款書‘其昌’,不用‘玄宰’,亦其贈友謹飭之一證,足見非泛泛尋常作也”、“欲求董畫之最精者,當以高麗玉版箋為驗,十可得八九不虛也”、“觀最高峰頭及‘戲墨’,‘戲’字缺筆,皆是證明(王時敏)真跡無疑”、“吳漁山軸,惜不真,稿本則甚好,必從真本來也”、“(文徵明)傳世贗跡鹹學七十余一種書,用懷仁集右軍《聖教序》一派,無有摹山谷一派書也”;又如趙孟頫《急就章》冊,吳氏聯繫前于故宮庫房所見俞和小楷《急就章釋文》冊,通過比對兩本寬廣尺度、所用宋藏經紙,得出原為一冊之結論;而對於佛利爾美術館龐萊臣舊藏元吳鎮《漁父圖》卷之鑒定,吳氏對自己的斷偽依據剖析甚詳,其曰:

校仲圭《漁父圖》龐氏藏《式古堂》著錄本。款字梅花道人“梅”“道”二字書不成字。“十餘年矣”之“余”字書誤作“余”。“流光易得”之“易”書似“曷”字。“風攬長江”之“攬”字手旁誤不成字。“弄曉霞”之“霞”下半似“霜”非“霜”、似“霞”非“霞”。“酒缾側”之“側”字似“倒”字而缺筆。“只向湖中”之“向”字不成字。

而諸如吳湖帆替張珩鑒定所藏《消夏圖》卷出自劉貫道筆,斷定己藏黃公望《剩山圖》為《富春山居圖》卷火燒本首段,根據故宮博物院藏仇英三大幅為友人林爾卿鑒定其藏無款《右軍書扇圖》軸為仇英真跡無疑等,皆屬吳氏生平諸多成功鑒定之典例。

不可否認的是,因時代或個人局限,經吳氏鑒定的古書畫,現今看來其中不乏值得商榷重新研究者,比如鄭思肖《蘭花圖》卷(耶魯大學博物館)、梁楷《睡猿圖》軸(美國火奴魯魯博物館)、趙孟頫《百尺梧桐圖》卷、楊文聰《送譚公圖》卷(吳氏題語中認為真,而數年後改變觀點認為贗品;故宮博物院),以及趙孟頫等《山水三段》卷(現定元人)、趙孟頫《章草急就章》冊(筆者亦傾向於學界的作者俞和説)等。需説明的是,一般情況下,明知其贗而作跋,往往為吳氏所拒,如吳璧城曾攜蘇軾《歸去來辭》一卷索題,“余直言其偽,不題,彼殊懊喪而去”。但事實上,心知其偽而題者亦不在少數,比如1938年,吳湖帆曾為友人攜示的馬守真《蘭花》卷作題,日記卻寫“贗本也”;另有人持吳鎮畫一件求跋,吳氏當即“拈題《清平樂》一首了事”,但日記中記道,“偽本”,“只能以不著邊際話題之”。此外,若遇畫偽、水準尚佳者,吳氏亦有作題情形。由此可見,或礙于情面,或出於以畫養畫之需,吳氏亦難以完全免俗。遇此情形,後人當需詳加審辨,不能輕信盲從,比如吳氏題唐寅《永夏茅堂圖》卷偽本(上海博物館),味其措辭,亦不排除敷衍應酬性質。

需指出的是,雖然上述諸多手法有助於鑒定與研究的深入,但仍屬次要。在吳湖帆眼中,作為真正的書畫鑒定高手,需具備兩點:一是畫派要正,二是目光不偏。而兩者兼備的,吳氏當時惟屬意于張珩、沈劍知二人。從吳氏本人的畫學實踐追求主線(如一生推崇董其昌、趙孟頫等),以普通物換巨跡之鑒藏理念(比如將兩件王翚畫作抵換倪瓚《汀樹遙岑圖》軸),以及對石濤、髡殘、金陵畫派與宮廷畫家之微詞(如“若徐揚、金廷標輩真不值一觀,何論藝術哉”)等,足見其崇尚正統文人畫的畫學審美追求在其藝術生涯中所起的主導作用,以及在傳統畫學與現代科學研究方法轉捩中的奠基意義。這對現今的鑒藏與創作而言,無疑仍具十分重要的啟示與借鑒意義。-

(作者繫上海博物館書畫研究部研究員,原文註釋未收錄,本文及附錄中所有書畫作品之作者定名仍沿吳湖帆舊定,一般不作改變。)