瘋狂奇石:背後誰在瘋

- 發佈時間:2014-10-13 08:53:32 來源:人民網 責任編輯:畢曉娟

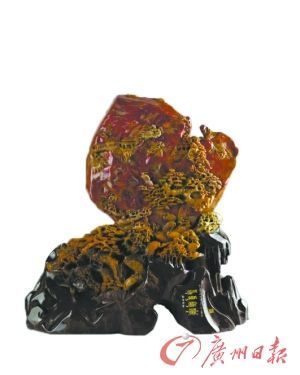

昌化雞血石雕刻了瑤琳仙景,是一件山子擺件。

奇石擺件。

近日,有媒體頻頻報道太湖石最近再演瘋狂行情——10年漲20倍,在觀賞石收藏市場再次成為焦點。記者走訪廣州市場發現,石頭品種繁多,但包括太湖石在內的觀賞石精品並不多見。“目前,古董、書畫都沒熱,觀賞石怎麼可能被熱炒。”市場行家提出質疑並表示,四大名石的價格確實水漲船高,但天價有時候來自圈內“以畫換石”的現象,觀賞石的價值“因石而異”。

現象:圈內現“以畫換石”跡象疑炒作

近日,繼北京媒體的報道之後,觀賞石的主要産區廣西也出現報道四大名石演繹瘋狂的現象:價格暴漲、價格體系混亂、市場魚目混珠。記者走訪市場發現,有的商家把一些石頭吹得天花亂墜,實際上卻可能是未曾聞其名的品種。有的商家胡亂開價,動輒數萬元,有的甚至數十萬元。“有的商家口才了得,抓住你非要把一塊石頭講成山水、人物、花鳥,其實都是他自己想像的,像與不像,只在一念之間。”朱先生有多年的收藏經驗,但是對於奇石的收藏不甚理解,“有的地方挖到了新的石種,就傾所有人力用盡辦法來炒作。要知道一旦真的能炒起來了,他們就等於‘遍地是黃金’了。”

玩石20年的行家伍仲凱告訴記者,奇石的市場價格確實越來越貴。比如以前賣幾十元的廣西化石,現在賣幾千元,市場上數百萬元的奇石已經不稀奇:“一個廣東的企業家在北京發展,之前用60萬元買了一塊大化石,最近宣佈5000萬元也不賣,還有的藏家更‘乾脆’,直接給自己藏的大化石開價1億元。”

推高奇石市場的不僅僅是中國收藏者。伍仲凱剛剛參加了紐約佳士得的拍賣會,一塊舊的英石才40釐米高,估價已經是2萬~3萬美元,最後以4萬美元左右的價格成交。近幾年,外國的主要拍賣會上開始出現觀賞石專場,每次幾乎沒有拍品流拍,單件成交價至少為數萬美元。而境外收藏者圈裏也興起了收藏熱,但大多喜歡古代的觀賞石。此前我國香港曾一次性拍賣10塊觀賞石,每一塊成交價都達到100萬元左右,買家就多為外國人。

今年香港蘇富比春拍還推出裝飾藝術品的專場拍賣會,拍賣封面就是一塊很小的觀賞石,最後拍出高價,有業內人士透露買家是一位當代藝術家。“包括廣州畫家在內,很多藝術家都收藏奇石。” 伍仲凱曾在廣州、上海、北京組織過奇石的專場拍賣會,知道哪些藝術家對奇石情有獨鍾。“對於畫家來説,拿自己的一幅作品換一塊石頭是稀疏平常的事情,但是有的畫家一幅畫的市場價格就是數十萬元甚至上百萬元,那是否意味著石頭也值這個價格?到底是誰賺了?”曾經有一位嶺南的大名家告訴他,畫一幅畫不過1個小時,奇石的形成卻是上億年,所以自己用畫換石是“賺”了。

知識背景和有名人款

成為兩大鑒賞難題

“這幾年觀賞石市場變化確實很大。”英國邦瀚斯中國古董藝術部北京總監孔超認為最受歡迎的觀賞石有兩種,一種是有一定年頭的,作為文人文房器物之用的用品,有的帶有明代款或帶詩、帶文,隨著人們對文房這一類別的理解和加深,這種觀賞石的價值和價格也得到體現。“在拍賣市場上往往拍出我們意想不到的高價。”另一種是年代不一定久遠、但造型漂亮的園林擺設物,隨著人們對生活要求的提高,這種具有裝飾、實用效果的觀賞石也被投入到市場交易中。孔超認為,後者的市場推動力更大,但兩者都是未來很好的投資和收藏對象。

而觀賞石的收藏門檻高不高?伍仲凱認為難度比收藏古董低多了:“觀賞石的作假很容易被辨認出來。”

而孔超卻覺得觀賞石收藏很難:“收藏者不但需要了解石頭本身的性質、産地等基礎的、實在的知識,還要從思想層面去了解石頭之美,比如重新理解和體會古人對觀賞石的評價標準,形成自己的審美標準。”另一方面,鑒別有名人款的觀賞石難度也很大。

如何衡量奇石投資價值?

有商家透露,觀賞石的投資價值很大程度上取決於石頭本身的天然屬性,但是有的不法商人卻對觀賞石“下手”,比如在太湖石上鑽孔,來迎合收藏者追求“透”的心態,甚至有的還用其他石頭、水泥等材料“合成”為太湖石。

孔超雖然不贊同不法商家的種種手段,但他個人並不認為追求“純天然”是收藏觀賞石的標準:“不能否定所有有人工痕跡的觀賞石。我認為觀賞石的價值不應該取決於是不是天然的石頭,而應該取決於石頭上是否附著了深的文化價值,以及時代對其是否有深刻的理解。”

業內爆料:

行記憶體在炒作奇石但暫未現“炒作潮”

“石頭看起來很複雜,又很簡單。有的便宜到幾元,有的又貴到上億元。” 在伍仲凱看來,正因為“豐儉由人”,所以石頭收藏的隊伍才能那麼大,玩法五花八門,令這個門類“常玩常有”。不過,他認為石頭有不同的玩法,一種是玩“自然的藝術品”——觀賞石,審美標準是“皺、漏、瘦、透”等“古法”,另一種是玩石頭的材質、工藝,如黃龍玉等。

無人工雕琢的觀賞石數量少,每一件都是獨一無二的,難以炒作,而經過人工加工的只是工藝品,伍仲凱表示不能否認奇石收藏領域確實一直存在炒作。“有一些品種確實經過了炒作,但是行家都知道,如果石頭沒有‘前途’,行家基本不會買,而大多數普通市民又買不起。” 他認為,經過一段時間的炒作,這些石頭的結果都能“水落石出”,要不炒不起來,默默地在主流市場中消失了,只有個別好的品種因為獲得業內的認可而在奇石收藏中佔有一席之地。

據了解,近10年左右,通過宣傳、引導逐漸被認可的奇石包括大化石、來賓石、戈壁石、臺山玉、黃龍玉等,而一些品種比如陽春黃蠟石因為石英太重,越把玩越黑,價格一直無法提高。隨著原有資源的減少,市場上還多出了很多來自外國的“新面孔”,如印尼的“類田黃”,馬達加斯加瑪瑙等,多是外國喜歡的礦物質晶體。

不過,針對最近觀賞石市場爆炒的傳聞,收藏行家梁海認為“暫時不可能”。他認為,石頭在收藏市場上算是“冷門”,在古董、書畫的行情都“平平無奇”的時候,奇石的收藏也不會突然掀起波瀾:“現在願意掏錢的情況,一個是東西非常好,一個是價格超值。”

- 股票名稱 最新價 漲跌幅