中國網11月23日訊 (記者 秦金月)記者從遼寧省博物館獲悉,2023年11月24日至2024年2月24日,“合規同矩——遼寧省博物館藏正體書法精品展”將在遼寧省博物館一層2號展廳展出。這也是遼博首次舉辦正體書法主題文物展覽。

展覽分為正體的範疇與正體的應用兩個部分,共展出書法、青銅器、漆器等文物110余件。觀眾可以欣賞到包括《晉佚名書曹娥誄辭卷》《宋張即之書華嚴經卷》《元楊維楨為周文英作詩志傳卷》在內的一級文物11件。此外,《康熙五十二年勅命卷》《雍正十三年誥命卷》《左宗棠等人奏折》等展品則是第一次走出文物庫房,近距離與觀眾見面。

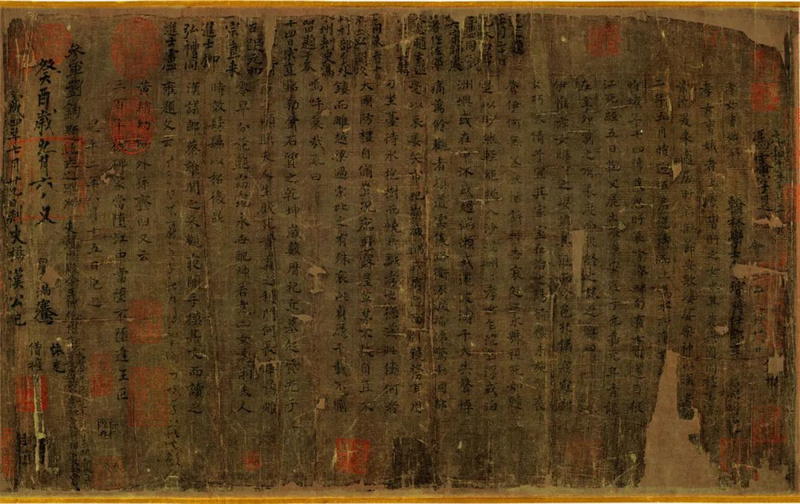

曹娥誄辭卷

晉佚名

絹本

縱32.3釐米橫54.3釐米

此卷絹本小楷書是為表彰東漢烈女曹娥而作的誄辭,內容與《後漢書列女傳》及《世説新語》大多吻合,書心有東晉陞平二年(358)署款,故此帖又名“昇平帖”。自宋至清對作者一直有王羲之與東晉佚名所書兩種觀點,今取後者。從書法風格上看此卷的字體結構和書寫方法體現了東晉今楷趨於成熟的風尚。書心有唐懷素等題名和觀款,卷後有南宋高宗趙構、元趙孟頫、喬簣成等十余人題跋。

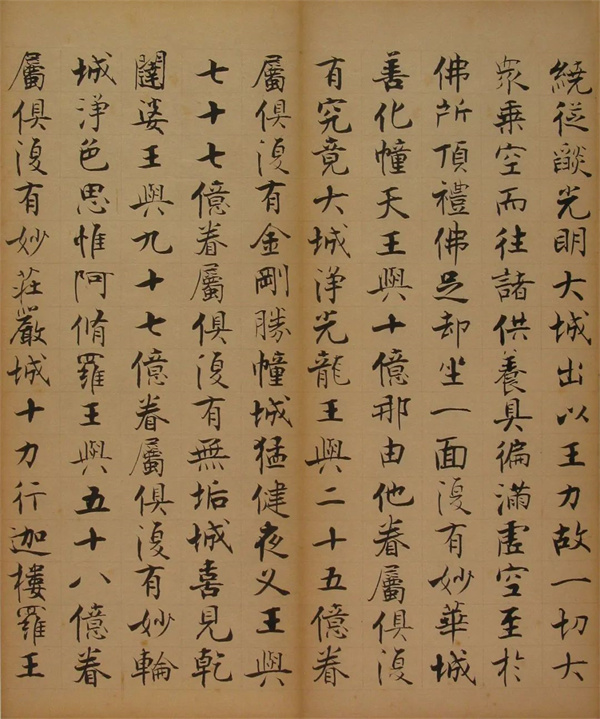

張即之書華嚴經卷

宋張即之

紙本

縱35.1釐米橫29.1釐米

張即之(1186—1266),字溫夫,號樗寮,和州(今屬安徽)人。官至司農寺丞,授直秘閣。以擅書名世,書宗唐人,結體嚴謹,筆法險勁,對當時書壇影響很大,北方金人亦多仿傚其體。

此冊共二十五雙開,烏絲欄楷書《大方廣佛華嚴經》卷第十一毗盧遮那品第六經文,雖無作者署款,但通過與張即之其他書法的比較,確認此件為其所作無疑。

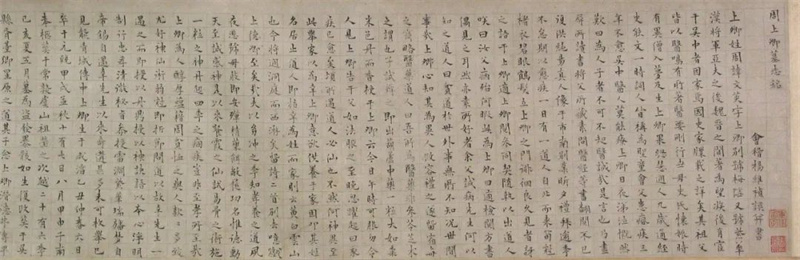

楊維楨書周文英墓誌銘卷

元楊維楨

紙本

縱25.9釐米橫86.2釐米

楊維楨(1296—1370),字廉夫,號鐵崖、鐵笛道人,浙江會稽(今紹興)人。泰定四年(1327)進士,元末避居富春山,後徙錢塘,晚年寓居松江。明初至南京,纂修禮樂書。性狷直,多才藝。善書法,風格拗強蒼勁,自成一種特別風貌。

此幅為《楊維楨諸人為周文英作詩志傳合卷》的一部分,楊維楨于烏絲欄小楷書《周文英墓誌銘》,工整挺拔,結體謹嚴,為僅見的楊氏小楷作品。書于至正十九年(1359),作者時年六十四歲。

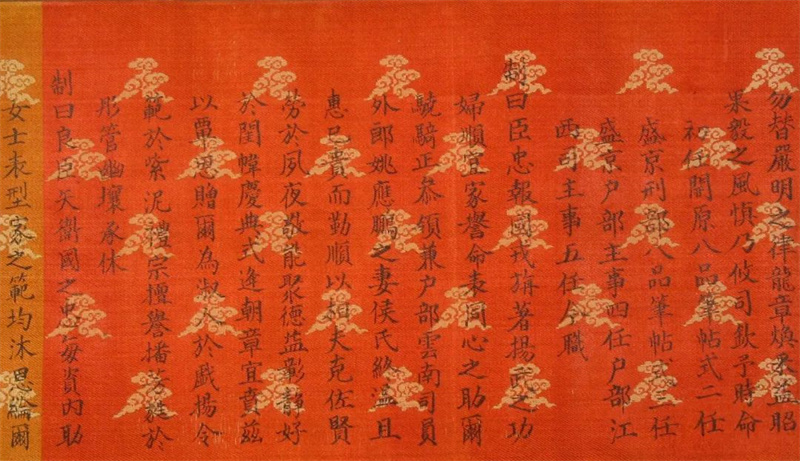

雍正十三年誥命卷

清織錦

縱30.5釐米橫266釐米

此卷包首為紅地彩織纏枝花織錦。三個誥命是雍正十三年(1735)皇帝為驍騎正參領兼戶部雲南司員外郎姚應鵬本室妻室、父母、祖父母所下誥命。此誥命是赤橙黃赭紫五彩織錦雲紋地,用滿漢兩種文字墨書而成。

左宗棠等人奏折

清紙本

清代初期沿用明制繕寫奏本、題本、揭貼。隨著清朝的建立,清初的軍政事務繁忙,緊要之事,機密之事,廢棄題本的固定格式,不必用官印,不拘格式,詳陳直達,且皇上可以手批,形成了文書制度的變化,在集奏疏、揭貼和題本形式基礎上演變為清代的奏折。直觀上類似揭貼,有折,但無官印。奏折在康熙時期最早出現,一直沿用到清宣統滅亡。奏折形式一般為素紙,封、底有折,故曰奏折。

此楷書奏折,計左宗棠一通,駱秉章一通,向榮一通,常貴奏折一通等。

同治殿試榜眼余聯沅試卷

清紙本

縱43.7釐米橫22.8釐米

余聯沅(1844—1901),字晉珊,湖北孝感縣人。光緒三年(1877)中榜眼,授翰林院編修、充國史館協修,後由御史升巡城御史、四川監察御史、江西按察使,浙江巡撫,後任福建布政使等職。

此幅朱絲欄墨書楷書,封皮鈐“禮部之印”官印,折疊式,封皮有紅字“一甲第貳名”印字。

(圖片來源:遼寧省博物館)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123