非遺,激活千年運河活力的文化密碼

中國大運河是世界上現存距離最長、規模最大的運河,也是中華民族重要的文化基因庫。習近平總書記強調:“大運河是祖先留給我們的寶貴遺産,是流動的文化,要統籌保護好、傳承好、利用好。”大運河文化的賡續燦爛源於運河的流動不息,更源於運河沿岸人民世代相守、南北交融的文化傳統、生存智慧與藝術創造。今天,我們將那些人民群眾口傳心授、共創共用的活態文化稱為“非物質文化遺産”,它們既是大運河文化的組成部分,也是彰顯大運河文化價值的重要載體。

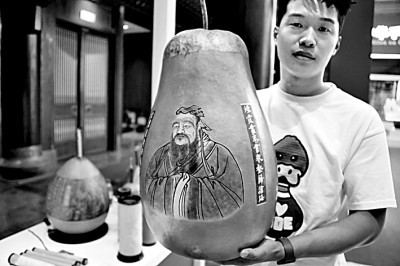

來自山東的非遺技藝葫蘆烙畫新華社發

豐富生動、生生不息的大運河非遺

在國務院公佈的五批國家級非物質文化遺産代表性項目中,大運河流域8省市總計有1100余項,約佔總數的32%。這些國家級非遺項目以及大運河核心區內的省、市、縣級非遺項目,共同組成了豐富生動的大運河非遺長卷,展示著大運河文化世代相傳、生生不息的蓬勃生命力。

兩千餘年來,大運河以其強大的漕運功能,促進了沿岸城市的興起和繁榮。以北京為例,人們常説“運河上飄來北京城”。大運河對於北京有著極為重要的意義。古往今來,隨大運河入京的不僅有各地的物産精華,還有無數騷客文人、能工巧匠,以及他們帶來的文化。“燕京八絕”、北京建築彩繪、古字畫裝裱修復技藝等宮廷技藝匠心獨具,“兔兒爺”、“面人郎”、天橋摔跤等市井娛樂項目雅俗共賞,共同構成了北京這座古都的人文積澱與人間煙火。

南北運河與海河在天津三岔口相匯,南來北往的人與物在這裡週轉、停留,構成了天津繁盛活躍的城市風貌。從場面宏大的天津皇會,到深受百姓喜愛的天津“泥人張”、“狗不理”包子,再到茶樓裏的相聲、天津時調,共同點綴著津沽運河兩岸。

河北作為大宗商品的必經之地,亦為水路走鏢的交通要道。俠義豪傑在這裡演繹“鏢不喊滄”的故事,讓滄州武術名揚南北;運河沿岸瓷窯星羅棋佈,磁州窯通過漳、滏兩河運往各地;吳橋雜技藝人勇闖碼頭,沿大運河北上南下。

河北省非物質文化遺産代表性項目查滑拳光明圖片

大運河自蘇魯交界處的陶溝河口進入山東,經棗莊、濟寧、泰安、聊城、德州,一路迤邐向北。臨清貢磚、魯錦從這裡運往京師,祭孔大典、簫韶樂舞、仲尼古琴製作技藝則遠播著聖哲先賢的聲名。

隋唐大運河以河南洛陽為中心,形成了通濟渠和永濟渠。河圖洛書、洛陽宮燈、鈞瓷燒制技藝、朱仙鎮木版年畫、浚縣泥咕咕……穿城而過的融融運河把璀璨的中原文化傳遍中華大地。

作為通濟渠的重要組成部分,大運河安徽段承上啟下,連接東西,是謂“扼汴水咽喉,當南北要衝”。安徽在水路交錯間將南北文化融于己身,形成了泗州戲、淮北花鼓戲、徽劇等傳統戲劇,亦孕育出宣紙、徽筆、歙硯、徽墨等傳統技藝。

大運河從徐州、宿遷、淮安、揚州、鎮江、常州、無錫、蘇州穿流而行。在大運河江蘇段,有洪澤湖漁鼓、杖頭木偶戲、小熱昏、秦淮燈會的繁華熱鬧,有宋錦織造技藝、蘇繡、南京雲錦織造技藝的巧奪天工,亦有傳統木船製造技藝、淮鹽製作技藝的人間煙火。

浙江,不僅是大運河漕運的一處啟程點,更是連通海上絲綢之路的樞紐。水鄉社戲、越劇、余杭滾燈展現著人們樸素細膩的藝術表達,船模藝術、象山漁民號子、徐福東渡傳説呈現著運河文化與海洋文化的交融與碰撞。

兩千餘年裏,大運河在服務農耕需求、平衡南北資源、促進區域交流等方面發揮了重要作用,哺育出秀麗的沿河景觀、繁榮的周邊城鎮與璀璨的運河文化。如今,大運河的部分傳統功能已逐步退化,但見證了運河兩岸經濟發展、社會變遷與文化演進的非物質文化遺産仍在代代相傳、生生不息。

天人相合、相容並蓄的大運河文化基因

大運河非遺中蘊含著諸多運河沿岸人民乃至中華民族共同的思想智慧、價值觀念和文化基因,主要體現在:天人相合的互動實踐、相容並蓄的文化交流。

人們在大運河持續不斷的開鑿、疏浚、修築、維護過程中,在依河而居、順水行船、沿河貿易、引水灌溉的長期生産生活實踐中,逐漸形成了許多特殊的傳統技藝和實踐技能。例如,在江蘇省興化市竹泓鎮,水鄉人民為出行和勞作方便,摸索出一套獨特有效的傳統木船製造技藝。人們以老齡杉木為主要原料,以鐵釘、麻絲、桐油等為輔料,製作流程包括選料、備料、拼板、油船等十多道工序,造出的木船輕盈靈巧、堅固耐用。這些傳統知識、技藝和實踐技能根植於人的需求,體現出人的主觀能動性以及尊重自然、順應自然、利用自然的思想智慧。

流淌千年的大運河新華社發

又如,在浙江嘉興,每年清明、中秋、除夕舉行的網船會是運河水系漁民、船工的水上廟會。漁民們駕船赴會,並自發表演龍舞、獅舞、蕩湖船等民間藝術,不僅祭祀神靈,還認祖歸宗、聯絡感情。這些由運河生活派生出的節慶活動、表演藝術,蘊含著運河沿岸人民對生活的熱愛以及對自然和生命的虔誠敬畏。

作為我國的標誌性大河,大運河涵蓋京津文化、燕趙文化、齊魯文化、中原文化、淮揚文化、吳越文化,南北各地以不同的資源稟賦、人文傳統哺育出各具特色的文化藝術形態,既有剛猛如滄州武術的華北豪邁,又有婉轉如蘇州彈詞的江南水韻。與此同時,各地的文化藝術又因流動的大運河而始終處於相互借鑒、去蕪存菁的吞吐狀態,傳承與創新相容並蓄。運河沿線不同城市,即便相隔千里,其文化內核仍呈現出驚人的相似性,如南方的桃花塢年畫與北方的楊柳青年畫,就被並稱為“南桃北柳”。南北交融的非遺,彰顯著中華民族開放包容、美美與共的文化態度。這些蘊含在大運河非遺中的文化基因,對於推進大運河文化帶和大運河國家文化公園建設具有重要意義。

連接傳統與當下,用非遺喚起千年大運河新生機

悠悠運河,生生不息。大運河文化的延續與發展離不開新的表達方式,也離不開對運河非遺當代價值的挖掘。

近年來,有關部門相繼印發《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》《大運河文化和旅遊融合發展規劃》等文件,特別強調大運河文化與旅遊融合發展的重要性。

促進非物質文化遺産與旅遊融合發展,應在大運河沿線建設文化生態保護區,完善非遺保護利用設施。同時,應促進大運河沿線傳統工藝振興發展,以大運河非遺的材料之美、工藝之美、視覺之美、聽覺之美,展現運河沿岸人民的生活智慧,喚醒大運河沿岸的中華傳統審美典範,使大運河文化在創意場景中煥發新生。在這方面,各地已經或正在進行積極探索。比如,邯鄲市以“運河古都名鎮之旅”為主線,開發非遺美食遊等特色運河主題旅遊線路;衡水市以大運河沿線遺存為基礎,修建了華家口京杭運河文化村等一批運河村莊;滄州市正在建設中國大運河非物質文化遺産公園及展示館,建成後,將成為大運河沿線非遺的集中展示地。

此外,在山東、江蘇、浙江等運河沿線省份,運河非遺小鎮、運河非遺集市、運河非遺文創、運河非遺旅遊線路等也越來越多。各種運河文化新載體、新媒介在傳統與現代、傳承與創新的融合中不斷涌現。

貫通南北、哺育生民的大運河從歷史深處流淌而來,大運河沿線豐富的非物質文化遺産是文脈、記憶、鄉愁,更是今天的人們創新創造的基因庫、素材庫。我們期待大運河文化活起來、火起來,不斷煥發出勃勃生機。大運河非遺必將成為新時代宣傳中國形象、展示中華文明、彰顯文化自信的又一張亮麗名片。

作者:楊紅(中國傳媒大學文化産業管理學院教授、中國大運河非物質文化遺産展示館〔河北·滄州〕策展人,所攬月,係中國傳媒大學非遺傳播研究中心助理研究員)

《光明日報》( 2022年11月16日13版)

京公網安備 11010802027341號

京公網安備 11010802027341號