“古老的運河講新時代的故事”系列報道之滄州篇

編者按:運河貫南北,文脈承古今。由京杭大運河、隋唐大運河、浙東運河三部分構成的大運河,綿延近3200公里,流淌2500多年,串起數十座城。

今年正值大運河申遺成功六週年,由中國網大運河頻道和北京大運河翰林文化開發中心共同打造“古老的運河講新時代的故事”系列報道,以“古運新説”為主旨,從杭州出發,過揚州、訪蘇州、抵北京,探尋沿線城市保護、傳承、利用大運河文化的深厚底蘊講述水鄉之畔的時代故事。

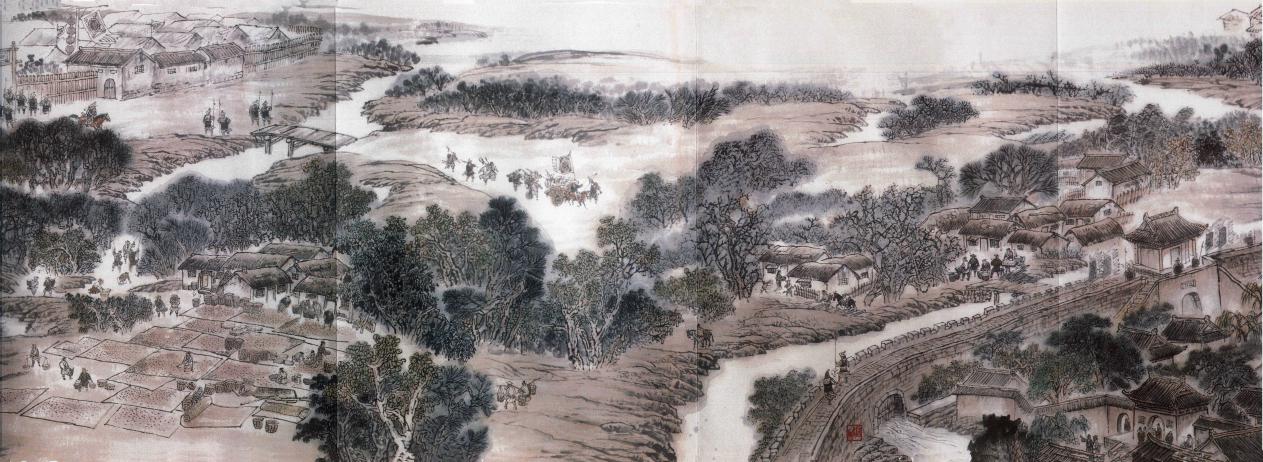

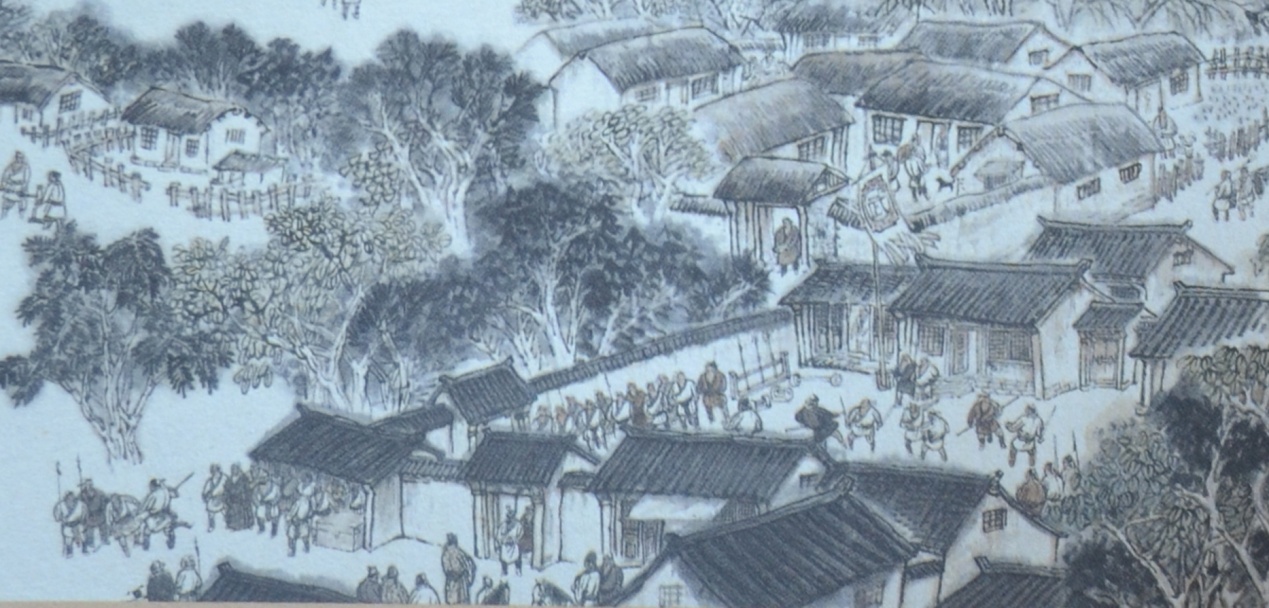

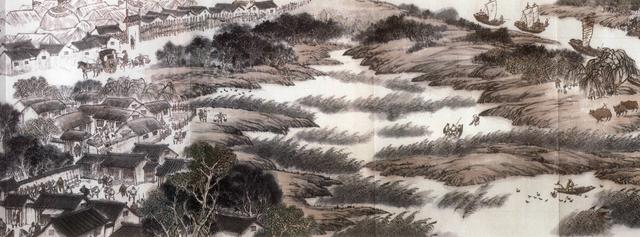

圖為《古運回望圖》分段畫卷——滄州篇

大運河流經城市中里程最長的城市

圖為《古運回望圖》分段畫卷——滄州篇

滄州,是京杭大運河流經城市中里程最長的城市,貫穿滄州全境,全長253公里,從南到北穿越吳橋、東光、南皮、泊頭、滄縣、運河區、新華區、青縣8個縣區。

滄州段大運河兩岸有大量的物質文化遺存,其中包括桑園碼頭、連鎮碼頭等十余處重要碼頭,還有馬廠減河、興濟減河、捷地減河等重要水利樞紐。

圖為《古運回望圖》分段畫卷——滄州篇

元明清時期,每年數百萬石的糧食,需經運河運抵北京,而滄州的長蘆鹽、金絲小棗、滄酒、泊頭鴨梨、禦河棉等豐富的物産,也都通過這條南北經濟大動脈運往全國各地。繁忙的運輸拉動了兩岸繁華的經濟,成就了青縣、興濟、滄州、新橋、東光、連鎮、桑園等重要商埠,促進了古代滄州的經濟繁榮。

大運河南來北往的商船不僅為當地帶來了經貿機會,令人民生活富足,而且帶動了大運河畔的文化交流與傳播。歷經千百年的歲月變遷,滄州逐漸衍生出當地特有的運河文化。

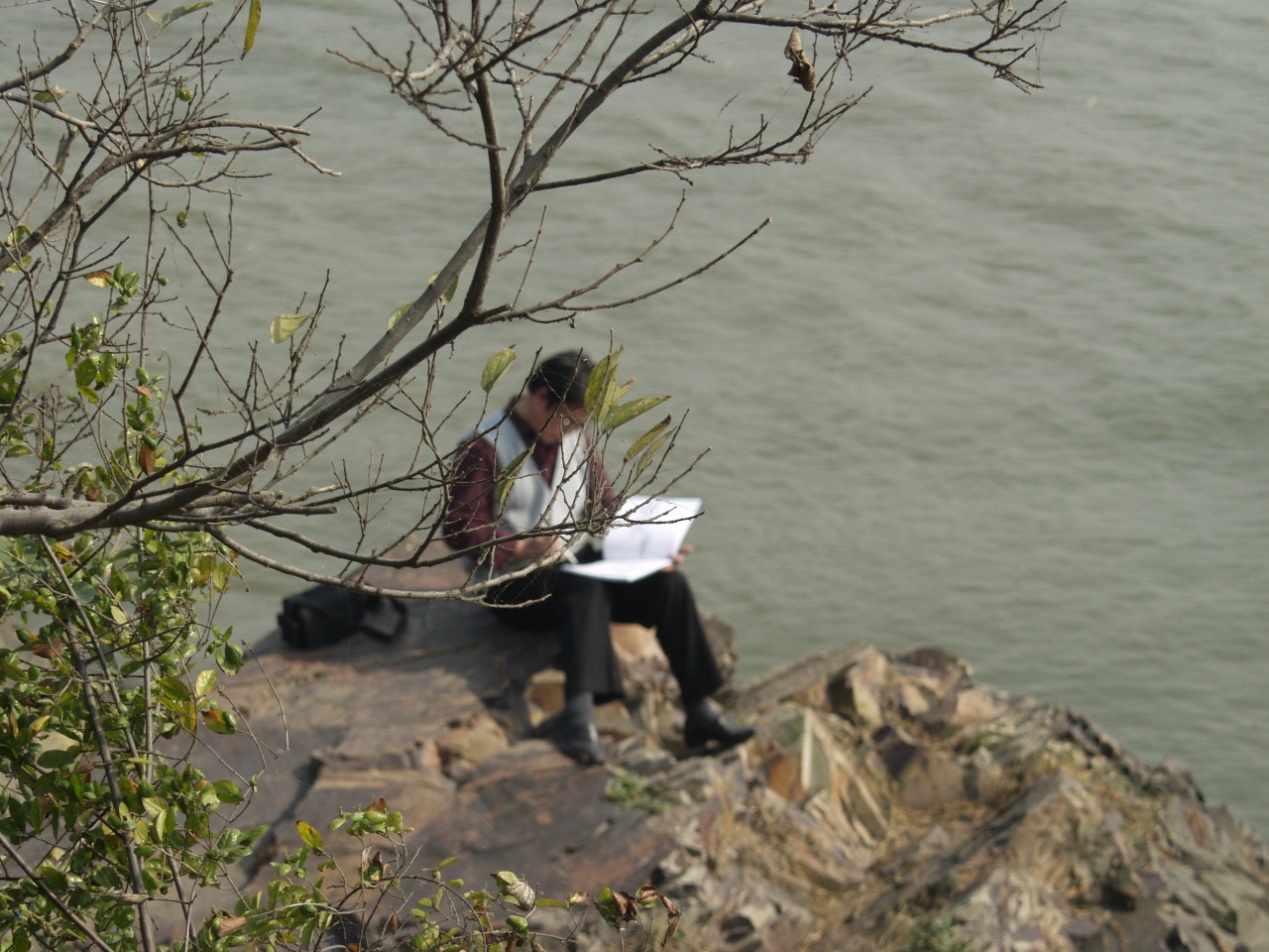

圖為《古運回望圖》滄州段采風資料圖

如今的滄州市依然擁有得天獨厚的區位優勢,位於環首都綠色經濟圈、冀中南城市群及環渤海經濟圈中心地帶,是“海上絲綢之路”北起點,中國歷史第一僑鄉,21世紀海上絲綢之路戰略支點。西鄰雄安新區,是雄安新區的東南門戶,是中國大運河旅遊規劃"十六節點"重點城市之一。這些優勢,給滄州的經濟社會發展帶來新活力,其武術和雜技文化也大放異彩。

滄州武術雜技文化大放異彩

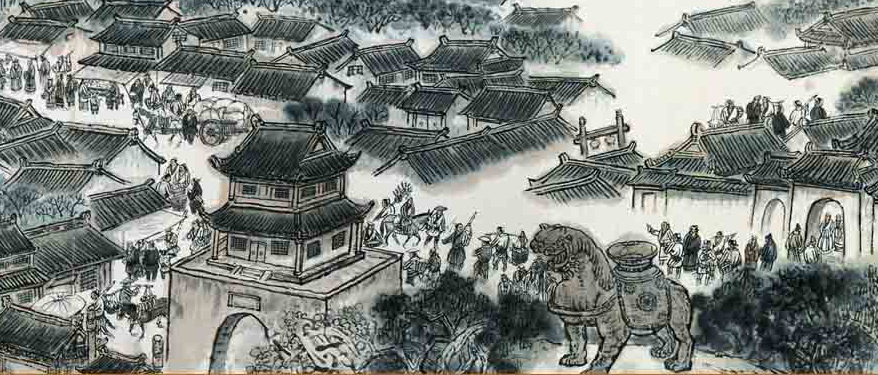

圖為《古運回望圖》分段畫卷——滄州篇

滄州尚武,對武術情有獨鍾。據史料記載,滄州民間武術源於春秋時代。隋代以後,大運河航運業興起,大運河穿過滄州境內,連鎮、泊頭等重要的碼頭都成為大宗商品必經之地,滄州鏢行、旅店、裝運等相關行業也都隨之發達興盛起來。

明末清初,滄州武術十分興盛。當時,滄州武師多從事鏢行,贏得了“鏢不喊滄”的名聲。各地鏢局為表示對滄州武術界的尊重,鏢車經過滄州地面時,就扯下鏢旗,悄然而過,不喊鏢號,若在滄州喊鏢,則有逞強之嫌。

除了當鏢師出名,滄州的武師在科考中成績也十分耀眼。據統計,滄州在明清時期出過武進士、武舉人1937名。源起或流傳滄州的門類、拳械達52種之多,佔全國129種門類、拳械的40%,乃中國武術發源地之一。

大運河蘊育了武術,也衍生了“俠義文化”。滄州上千年的尚武之風,使得滄州人自古以剛毅、勇敢、豪邁、直爽著稱,素有“武健泱泱乎有表海之雄風”之説。

滄州武林名師的俠義故事在民間廣泛流傳。如擊敗沙俄大力士,受到康熙皇帝召見嘉賞的丁發祥,助譚嗣同變法聲震京城的王正誼,神槍李書文,鏢師李冠銘,雙刀李鳳崗等。

1992年,滄州市被國家體委首批命名為“武術之鄉”,成為全國第一個獲此殊榮的地級市。2006年5月20日,滄州武術經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺産名錄。2007年6月5日,經國家文化部確定,河北省滄州市的石同鼎為該文化遺産項目代表性傳承人,並被列入第一批國家級非物質文化遺産項目226名代表性傳承人名單。

圖為《古運回望圖》滄州段采風資料圖

除了滄州武術,吳橋雜技也十分有名。滄州市吳橋縣擁有練雜技的古老傳統風俗,在兩千多年的變遷過程中,吳橋雜技文化不斷豐富發展著。受到全國雜技界的推崇,其影響遠播五洲,素有“十方雜技九籍吳橋”“沒有吳橋人不成雜技班”之説。吳橋雜技還被列入國家級非物質文化遺産代表性項目名錄。

以“吳橋”而命名的國際性雜技盛會——中國吳橋國際雜技藝術節是我國舉辦歷史最長、規模最大的國際性雜技藝術節。被國際雜技界譽為世界東方雜技大賽場。在雜技藝術節期間舉辦的經貿洽談活動也伴隨著雜技藝術節規模與影響的不斷擴大而逐年發展。

經國務院批准,中國吳橋國際雜技藝術節從第七屆起由文化部和河北省人民政府共同主辦。借助國家級和省級的平臺,吳橋雜技的舞臺更加絢爛多姿。與滄州武術一樣,都體現了滄州運河文化的特色。

以新發展理念為引領 深入實施“五大工程”

圖為新時代運河滄州段資料圖

為了更好還運河於人民,近年來,滄州市加快大運河文化帶建設,努力打造大運河文化重要的承載地、城市生態休閒走廊、城市重要標誌。

滄州市系統實施了河道清淤、垃圾清理、生態修復全覆蓋等工程,打造了滄州大運河生態修復展示區,為廣大市民提供了休閒、遊憩的好去處。

生態修復展示區段的大運河形成一處獨特的“Ω”形大彎,但由於長期缺水少水,河道裏曾經雜草叢生,苗圃、雞窩等私搭亂建非常扎眼。現在,“Ω”形狀的運河河水蜿蜒曲折,河畔花草樹木相得益彰,三三兩兩的市民或漫步、或健身,輕鬆愜意。

圖為運河滄州段生態修復展示區資料圖 來源:新華社

河北省人大代表、滄州名人美術館館長石磊認為,打造大運河河北滄州段國家文化公園有著天然的資源稟賦。大運河滄州段河道保存完好,河道依然保持暢通使用,最大限度的保存了大運河固有的生態面貌,同時大運河滄州段謝家壩也是世界文化遺産重要申遺點。

特別是高度重視大運河文化帶建設,堅持以新發展理念為引領,深入實施“五大工程”,紮實推進保護、傳承、利用工作,高品質建設大運河生態修復展示區,加快推進特色小鎮建設,積極構建“一線多珠”格局,有力帶動提升了新型城鎮化水準。

大運河延續著流淌千年的歷史文脈,包括滄州市在內,河北省大運河沿線各地均以大運河文化遺産為載體,把散落的文化遺産珍寶重拾、擦亮、串聯,不斷發掘和梳理其文化價值和精神內涵。

為了加強對大運河文化遺産的保護,促進大運河文化傳承和利用,滄州市計劃出臺《滄州市大運河文化遺産保護條例(草案)》,目前正在公開徵求意見,將對滄州市行政區域內大運河文化遺産的保護、管理和利用進一步規範化。

河北省文化和旅遊廳相關負責人表示,將繼續按照真實性、完整性的保護要求和大運河活態遺産的特點,深入挖掘以大運河為核心的歷史文化資源,加強各類文化遺産保護和展示,不斷推進大運河文化帶建設。

推進全域旅遊 打造“一線多珠”發展格局

圖為新時代運河滄州段資料圖

千百年來,大運河養育了世世代代的滄州百姓,給這座城市帶來了獨特的文明與繁榮。如今,依河而建,依河而興的滄州再次吹響集結號。

2017年,河北省被列入全國7個全域旅遊示範省創建單位之一,滄州市渤海新區、河間、青縣、南大港産業園區被確定為省級全域旅遊示範區創建單位。2019年,《滄州市全域旅遊發展規劃(2019-2025)》評審通過,該規劃是旅遊引導的區域經濟發展規劃,是滄州市政府以旅遊為優勢産業帶動區域經濟發展的重要抓手和戰略實踐。

滄州市滄縣印發了《關於進一步深化全域旅遊加快旅遊業發展的實施意見》,其中明確繼續深入挖掘大運河資源,加快大運河文化帶建設。滄縣全面對接河北省大運河文化帶建設規劃,對沿線河段進行重點打造,年內將開工建設4個大運河文化項目,包括捷地減河文化生態提升改造、捷地運河生態文化帶建設工程、興濟運河美食小鎮二期和香海蟬林田園綜合體續建。同時,前期謀劃滄州鐵獅和舊城遺址公園環境整治與展示提升二期、杜林回族鄉登瀛橋國家級文物保護、黃遞鋪舞獅文化運河生態改造、紙房頭鄉大運河“倒虹吸”生態公園、崔爾莊紀曉嵐文化旅遊工程三期和中國大運河·滄州棗文化園等6個項目。

圖為新時代運河滄州段資料圖

2020年,滄州市結合運河沿線各縣(市、區)的産業特點、文化優勢和生態資源,初步形成的“一線多珠”發展格局,又謀劃實施了61個大運河文化帶建設重點項目,總投資276億元。這些項目建成後,滄州大運河文化帶將成為推進文化、生態、産業和新型城鎮化高品質發展的系統性工程。

如今,滄州市確立了“一帶˙一城˙兩翼˙兩極˙八集群”全域旅遊新格局。“一帶”指的就是大運河文化旅遊帶,將推動大運河文化旅遊帶向“米”字形、“十”字形發展,突出體現滄州大運河“通江達海”等特色。同時,以文化為主線和靈魂,以水為命脈和基礎,以運河聚集商氣和人氣,統籌規劃、全域高標準打造,塑造“通江達海走大運,世界運河看滄州”的運河樞紐城市形象,構建河海相濟、文盛武強的全域旅遊新格局,開啟滄州的運河新時代。

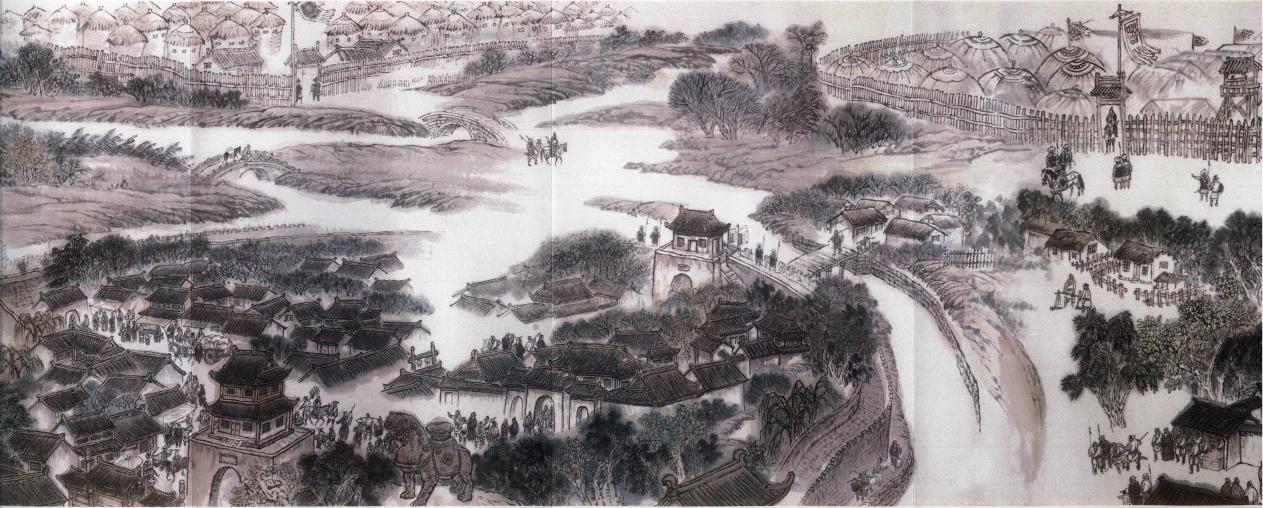

圖為《古運回望圖》分段畫卷——滄州篇

因河而生,因河而興,因河而美。大運河不僅是滄州人的情感紐帶,還是滄州人的文化源泉和記憶符號。近年來,滄州全面開創滄州特有的“運河時代”,還運河於人民,不斷修復和改善運河沿線兩岸生態環境,推進文化、産業和旅遊融合,推進大運河文化帶建設取得新進展。相信滄州會帶全新的運河城市給大家,也期待這裡運河故事開啟新的篇章。

總策劃 谷建華

中國網大運河頻道、北京大運河翰林文化開發中心聯合出品

附:

關於《古運回望圖》

《古運回望圖》之創作,旨在弘揚自強不息之民族精神,漕運盛景之再現,貴在推崇厚德載物之中華氣量。

西元新世紀開元之年,華夏再沐朝陽,春風又綠神州。翰墨歌盛世,丹青寄赤心。谷建華先生以振奮民族精神為宗旨,以弘揚運河文化為己任。斥鉅資,募群賢,研史料,重考察,集眾家之才智,請諸師之妙筆,穿越六百年時空,探尋當年漕運盛景。歷時五載,徵修四次,終成《古運回望圖》。

全卷通高83公分,長210公尺,以明代航運鼎盛時期為背景,以運河為主線,自通州始至余杭終,經京津冀嚕蘇浙,四省二市,五大水系,百餘城鎮,浩浩蕩蕩,三千余裏,一氣貫通,氣勢恢宏。畫面兼工帶寫,五色丹青,師法自然。人物景色,勾勒細膩,疏密得體。山水迤麗,柳岸花明,漕艘櫛比,往來如梭,閘壩碼頭,廩粟雲屯,城鎮市井,百態人生,縱觀全卷,三千里漕運風情盡收眼底,五千年華夏文明彰顯其中。正可謂,漕運舟楫之盛,可抵長城之雄!

京公網安備 11010802027341號

京公網安備 11010802027341號