環首都貧困帶10年脫貧路漫漫:村裏僅剩7老人留守

- 發佈時間:2015-02-16 07:19:55 來源:中國經濟網 責任編輯:馬藝文

環首都貧困帶

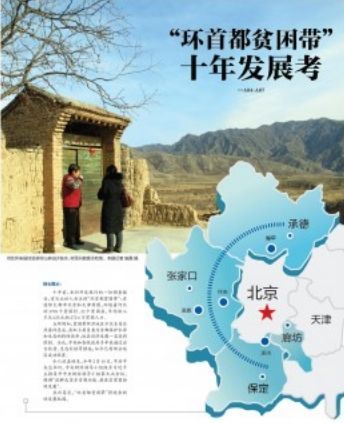

“環首都貧困帶”十年脫貧路漫漫

本報記者歷時半月,深入河北多個貧困地區探訪——

10年前的2005年,亞洲開發銀行在河北省開展了一個“河北省發展戰略研究報告”的研究項目。項目在規劃時有八個課題,包括“消除貧困”、“産業佈局”、“生態保護”等。這八個課題影響最大的就是“消除貧困”。也是時任河北省科學院地理研究所研究員宋樹恩牽頭負責的重點,在深入河北農村調研後,他首次提出了“環首都貧困帶”的概念。從分佈上看,“環首都貧困帶” 的概念其實並不是一個閉環,而是在北京北、西、南三個方向呈“C”形環布的張家口、承德和保定三市的大部分地區。

宋樹恩的調研數據,將北京周邊成片的貧困地帶呈現出來,被課題組劃入環首都貧困帶的是張家口(全部)、承德(全部)和保定(淶源、淶水縣、易縣)的25個貧困縣。這一貧困帶中,農民每人平均純收入、每人平均GDP、縣均地方財政收入,不足北京周邊縣(區)的1/3、1/4和1/10。

為探尋課題所描述的這一貧困地帶在10年後的變化,長江商報記者選取了位於北京市正西邊的懷來、赤城和涿鹿三縣,這三個縣均隸屬張家口市。而在2014年國家級貧困縣的名單上,張家口市下轄的13個縣中,有11個名列其中。當初全部劃為貧困縣的張家口,在10年後已經有1個不在國家級貧困縣之列。整體説來,現況令人樂觀,發展速度與時俱進。

編者按

10年前,當“環首都貧困帶”作為一個研究課題的結論性描述被提出時,曾引起震動。這是一個特殊的地 理分佈,指的是北京周邊環繞著張家口、承德、保定下轄的諸多貧困縣的現象。一般來説,靠近超級大都 市的地方,經濟都會比較繁榮,畢竟大都會的經濟輻射總會首先帶動周邊。國內如上海、廣州,國外如倫 敦、巴黎。但圍繞著北京的河北諸縣,肩負著為首都提供清潔水源和生態屏障的重任,重工業外遷導致財政收入和每人平均收入減少。

10年後,經過中央、省級扶貧和生態補償,這些貧困縣仍多數處於甩掉“貧困”帽的焦急之中。

今年2月10日,中共中央總書記習近平指出,通過疏解北京非首都功能,調整經濟結構和空間結構,探索 出一種人口經濟密集地區優化開發的模式,促進區域協調發展。當前的京津冀協調發展戰略,為“環首都貧困帶” 帶來新的發展機遇。

河北省懷來縣甘汲梁村,村民田生富家一年的收成都堆積在小小的院子裏。遠處,貧瘠的山頭可看出山多田少是甘汲梁村的長期現狀。本報記者 施磊 攝

年輕人靠打工脫貧致富

河北涿鹿縣趙家蓬區

趙家蓬是河北省涿鹿縣有名的貧困地區。趙家蓬區是涿鹿縣唯一被列為國家級貧困區的地方。

劉志永是趙家蓬區蟒口石鎮雨水村村民。長江商報記者見到他的時候,他正在涿鹿縣城跑貸款的事,想做點生意。

今年35歲的劉志永是個“不安分”的農村青年,家裏五口人,上有父母,下有一女。他每年在外面做點工程,日子還算過得去。每年地裏的收入不多,全村40多戶人家,只有每人平均不到1畝的耕地,地還乾旱少雨,沒有什麼水利設施,只有指望趙家蓬區特有的杏樹,靠賣杏增加一些收入。他家算不錯的,一年家裏能夠存上一萬塊錢。

但説起本村的情況,他還是忍不住嘆氣。“趁著孩子還小,花不了什麼錢,都賺點攢著。”這是劉志永目前的想法。他告訴長江商報記者,前些年道路不好,村子在深山裏,交通不便利,人們的思想觀念也比較傳統,所以家家生活都很困難。這些年,年輕人基本都外出打工,加上有低保和合作醫療等保障性政策,日子已經不像前些年那樣困窘。但家裏如果有孩子讀書,就難以為繼了。

但同樣是涿鹿縣的臥佛寺鄉臥佛寺村,一個家庭的最大困難卻是男孩娶親。沉重的彩禮壓得父母喘不過氣來。

臥佛寺村是臥佛寺鄉政府所在地。背靠109國道,也是距離北京最近的地方。然而相較于其他地方顯得陳舊而破敗。以至於在逐鹿人眼中,臥佛寺鄉成了相對落後的地區之一。

“我們這裡生活還可以,年輕人一結婚就都到城裏買房去了,守在這裡的年輕人越來越少,基本都是老人。”在臥佛寺村做飯店生意的羅老漢告訴長江商報記者。

他有一兒一女,老大是女兒,已經成家。兒子還在上學。去年,村裏統一規劃建起了一個廣場,他和妻子商量後決定租用廣場內的一處複式樓做飯店。租期為30年,租金加裝修共計18萬元。夏天羅老漢到北京打工,他妻子一個人打理生意,忙的時候就叫女兒回來幫忙。

“沒辦法,兒子不光要讀書,還要娶媳婦呢。”他説。

“你能想像我們這裡娶個媳婦要多少錢嗎?”他反問記者,“基本上現在年輕人結婚都要在城裏買個房子,還要有‘三金’(金項鍊、金手鐲、金耳環),七七八八算下來就要四五十萬了,年輕人都有錢,窮的是父母。”

禮金的支出也讓羅老漢頭疼不已:“去年(2013)算少的,一年6000多元,前年和大前年都是1.4萬元。”

和其他地方的農民不同,羅老漢顯得更加積極和樂觀。他家曾經有17畝口糧地,為了響應政策,保護北京的環境,退耕還林了。每年每畝地給他們90元的補償款。但這並沒有阻擋臥佛寺鄉致富的步伐。政府鼓勵村民嫁接杏樹,每年杏仁的收入已經遠遠超過了原來種田的收入。

河北懷來縣甘汲梁村每天要消化從縣城拉來的大量生活垃圾,堆積式垃圾處理場味道熏人,村民滿腹怨言。本報記者 施磊 攝

淪為“城市垃圾填埋場”的村莊

河北省懷來縣甘汲梁村

顯然,甘汲梁村的變化和煩惱,在河北地區具有非典型性。

每天淩晨3點鐘,69歲的田生富就要起床了。屋後牛棚裏的三頭奶牛還在等著他擠奶。到淩晨5點鐘,他的妻子王佳美起床熬點小米粥,吃過早飯後,老支書開著三輪車沿著彎彎曲曲的山路,把奶送到30公里外的奶站上。王佳美將三頭奶牛牽到棚子外,打掃衛生。上午9點鐘田生富回來,開始拌料,打理三頭牛一天的吃食,下午3點再次擠奶,然後再送到奶站。這就是老兩口一天的生活。養奶牛基本上是家裏主要的增收來源,但是非常辛苦。

他們的家住在河北省懷來縣土木鎮甘汲梁村。土木鎮是明代著名的“土木之變”的發生地。在縣城問起本縣的貧困地區,多有當地人指引説,可以去甘汲梁村看看。

甘汲梁村地處河北省懷來縣北部山區的一個山樑上,位於土木鎮政府西北方,距鎮政府所在地7公里。但這7公里需要盤山而上,很不好找。幾次向當地人問路,聽説記者要去這個村子,都面露詫異之色。

田生富曾經多年擔任甘汲梁村村支書。問起村子的情況,田生富可謂如數家珍,張口即來:全村土地面積(包含荒山荒坡、耕地)1800畝。轄89戶196人,其中少數民族人口154人,佔全村總人口的78%。全村基礎設施薄弱,貧困面大,是遠近聞名的特困村,二十多年前群眾生活水準一度徘徊在溫飽線上。村裏的老輩人曾説“甘汲梁,甘汲梁,就是幹脊梁——沒肉!”顧名思義,村裏除了黃土地,一窮二白。沒水、沒電、沒路,祖祖輩輩靠天吃飯, “山上沒有樹,下地沒有路,莊稼就像兔子毛,種上一斗收半瓢。”這是對過去村民生活的生動寫照。

1989年,田生富當選甘汲梁村黨支部書記。上任的第一件事就是給村裏的一口井裝上設備。村民再也不用到山下取水喝了。而在此之前,山樑上的村民生活吃水都只能長途跋涉到山下,用擔子挑上來,這是村民們祖祖輩輩的必修功課。

“還是黨的政策好,你看現在路也修上了,出門也方便了。以前不行,夏天看見天上有雲彩了,要出門的就得趕緊走。趕上下大雨,一耽擱就是幾天。”王佳美告訴長江商報記者。2006年甘汲梁村實現“村村通”, 標準化水泥路解決了村民進城難的問題。

王佳美對現在的生活很滿意,但也時不時地提及那些年的苦日子。儘管田生富是村幹部,生活條件相較于其他人家已經很好,“大兒子學習好,二兒子考慮到家裏的困難就放棄讀書了。孩子們上學的時候,每天中午只能吃冷了的乾糧。四個孩子中,除了大兒子讀了大專,其餘的孩子也都讀到初中畢業,但那些年,總是少不了親戚鄰里的接濟。”

如今,田生富家的四個孩子家的生活都還算不錯,王佳美指著照片裏的兒媳婦和姑爺給記者介紹屬於孩子們的小日子,兩個孫女乖巧可愛,王佳美喜不自禁。

儘管如此,田生富和王佳美心中也有一個打不開的結。田生富在任上為村裏做的最後一件事情是引進了一個垃圾處理廠——懷來縣玉潔環境衛生管理有限公司。

“當初規劃的時候,垃圾處理的方式是填埋式。挖個大坑,埋一層垃圾填一層土,沒有味道,也不會影響全村人的生活。”田生富認為這是一件好事兒就動員村民同意了。

這個決定讓田生富後悔不已,説好的填埋式的垃圾場變成了地面堆積,“夏天順風的日子,味道熏得人頭疼,蒼蠅滿屋飛。幾戶當初因為建垃圾場拿到徵地補償款的村民還沒什麼話説,大多數村民因為對垃圾場的不滿難免會埋怨,聽著難受。”

從甘汲梁村出來,繞過2公里的山路,在荒蕪的大山裏矗立著一個二層樓的小樓房,是環境衛生管理有限公司的辦公樓。不遠處垃圾堆積成山,周圍已經堆積成山的垃圾則用黑色篷布覆蓋,中間的新垃圾則用機器整理壓平,每天從懷來縣城裏運來的生活垃圾就這樣堆積在這裡,紅紅綠綠的廢棄塑膠袋隨風起舞。

“只有最困難的地方,才不得已接收成為城裏生活垃圾的填埋場。”田生富説。

當初規劃的時候,垃圾處理的方式是填埋式。挖個大坑,埋一層垃圾填一層土,沒有味道,也不會影響全村人的生活。但説好的填埋式垃圾場變成了地面堆積。多數村民難免會埋怨,聽著難受。

——原甘汲梁村村支書田生富

紅土灣村胡老漢家顯得非常簡陋。本報記者 施磊 攝

僅剩7名老人留守的空殼村

河北省赤城縣紅土灣村

紅土灣村是河北省赤城縣馬營鄉的一個小村。

1月26日下午4時,記者從赤城縣城趕往馬營鄉,起先的十余公里都是平坦的省道,但拐到通往馬營鄉時,路已經變成坑洼不平的鄉道。大約顛簸了幾公里,約下午5時許,幾排凋敝破舊的灰色土屋呈現在眼前,土屋民房多冒出嫋嫋的炊煙。零下18℃的嚴寒,使得這幾戶人家門栓緊閉,呼嘯的西風下,記者費了很大力氣才敲開了村口由破木板圍籠的一戶土磚屋,連灶的煙囪和火爐的煙囪都在冒煙。不大的院子裏有幾十隻羊和一隻狗。

房屋的主人胡老漢打開門,問明來意,不好意思地笑著。

“家裏太亂了,別嫌棄。”他見記者在嚴寒大風下凍得直跺腳,趕緊往屋裏讓。

房間裏被熱氣籠罩著,灶臺的鍋裏燒著熱水。屋子玻璃窗殘缺,用白布和塑膠布填補漏缺。正屋裏,火爐上的小鍋裏是胡老漢的晚飯——白水煮掛麵。沒有油星兒,也沒有其他配菜。房間裏淩亂不堪。

胡老漢並不是本村人,他告訴長江商報記者,“孩子們都在城裏,老伴兒去看孫子了,我一個人沒事兒幹就在這裡找間房子養羊了。”

他的家原本住在馬營鄉另外一個村子裏,這幾年,隨著年輕人外遷,村裏已經沒剩幾戶人家了。胡老漢家也搬了出來。廢棄的村莊在馬營鄉並不少,胡老漢説,由於地理位置偏僻,加上乾旱缺水,有些地方吃水都成了問題,人們陸續都搬走了。

胡老漢對自己的現狀並不滿意,三年前正是羊價高漲的時候,他開始養羊。但2012年,羊價突然大跌,原本一隻六七百塊錢的羊一下子降到了兩三百元。胡老漢捨不得賣,就繼續養著,結果今年羊價更低,如果出手還是賠錢。

胡老漢説,幾年前,紅土灣原本有七戶20多口人,如今只剩下7個男人留守,除了外來的胡老漢,本村人只剩6個男人。年輕人都去城裏安家了,女人們也都跟著子女出去看孩子去了。

在胡老漢的介紹下,記者又拜訪了一直在本村務農的58歲的尉老漢家。尉老漢家乾淨而整潔,房間裏只有一張臨窗的土床和一台放置電視的大櫃子。沒有衣櫃,被子整齊地碼在土炕的一頭,老式的大櫃上放著一台老式電視機,那是2005年買的,這也是尉老漢唯一的精神生活。電視信號不好,院子裏擺放的“小鍋兒”是電視信號的接收器。

院子西邊堆放著大約一萬斤的玉米棒子是他一年的收入。“今年收成好,畝産有一千斤,一般情況下也就五六百斤。”他告訴長江商報記者。由於缺水,種地基本都是“靠天吃飯”,全村只有一口機井,只能維持飲用。今年雨水大,所以收成就好些。

雖然算得上豐收了,但尉老漢還不知道什麼時候才能將這些玉米換成錢,“到了春天脫了粒後就收著,什麼時候過來收糧的就賣了。”

他有兩個女兒,如今大女兒已經成家。小女兒還在外打工。他年齡大了只能在家種地。村子裏的地有的是,只是全部靠人力,也不會種得太多。在兩個孩子還在讀書的時候,尉老漢每年都要在農閒的時候到北京打工貼補家用。

“現在的日子比過去好多了,但不能和城裏比,那還是一個天上一個地下。但咱農民就這個樣子,今年收成不好,吃個饅頭就著鹹菜也能吃飽。收成好了,就多炒兩個菜。”

(圖109國道北京段)109國道京冀交界處。同是一條國道,河北界內的路冰雪凝結,北京界內的道路則清掃潔凈。將兩地路況的差異歸結為治理水準差距是不公平的,至少是不準確的。造成差距的其實是兩地迥異的發展階段。本報記者 陳玥辛 攝

圖為109國道河北段

犧牲大量工業為確保首都生態

為保北京水源品質關停810家企業,因治理京津風沙源退耕還林500萬畝

在深冬的嚴寒中,記者在北京以西100多公里的山溝裏鑽進鑽出,周圍是燕山余脈,多數是幾乎不長任何植被的“幹脊梁”,裸露出泥石的本來顏色。但即使在生活最為窘迫的地方,也沒發現有曾經在其他新聞報道中講述的極端赤貧。

在所走訪的懷來、赤城和涿鹿三個地方,人們普通都辦有低保,100元一個月。在農村地區,也能維持溫飽水準,這些都與中央和當地政府多年來在扶貧上不懈的投入和努力分不開。只是把他們與離此僅兩三小時車程的京津這樣的大都市相比,其落差才讓人感覺有點適應。然而,長江商報記者調查發現,這些已脫貧地區,多年來卻為保障京津重要區域的水源品質和環保安全做出了重要貢獻。它們不該也不應被我們忽視。

外出打工:貧困地區的標配

一路走來,記者感知著這百餘公里間生活的人們“物質擁有量”上的差異,更鮮明的差異卻體現在“年輕人擁有量”上。這些緊鄰北京天津等大都市、有城市打工選項的農村地區,年輕人多不願堅守在家,很多姑娘們將外嫁更富裕的城市視為改變命運的捷徑。

上述現象確實是近些年頻繁發生。為此,在本地經濟的振興上,國家各有關部門、當地的人們和各級政府付出了艱辛的努力,為的是達到就地扶貧、就地致富。如果不能將年輕人留在家鄉致富,無論怎樣的扶貧都很難持續。

記者看到,在懷來甘汲梁村,在赤城紅土灣村,在涿鹿縣城碰到的趙家蓬區雨水村的後生劉志永,甚至已經頗有家境的涿鹿縣臥佛寺村做小餐飲的羅老漢,幾乎沒有一個家庭不是把在外打工做為解除和緩解生活壓力的必選項。

可以説,大量的青壯年外出打工,是這些仍在生存線上生活地區的“標準配置”。越是年輕人少、老年人多的地方,其生活水準基本可以確定是最差的。

據甘汲梁村的王佳美説,早些年日子實在太艱難,多數人家生了孩子都只能供他們上三兩年學,認得幾個字,就要幫家裏幹活,解決家中的困難。像她和老支書夫婦把四個孩子都至少供到初中畢業,還有一個考上大學的情況是很少見的,在當時也是咬牙硬挺。然而這些沒受過太多教育的村民到城市去打工,又能做什麼高技術含量的活兒呢?多數也就是在建築工地做簡單的小工。

對於打工的人説,臨近大城市當然也還是優勢。趙家蓬雨水村的劉志永説,在他們那兒,光去北京打工的就有180多人,佔到出外打工人數大約百分之七八十,其餘的也有去天津的。

事實上近10年來,國家在修路等基礎建設上的高投入還是對這片曾經貧困連片的地區改善很大,像趙家蓬這樣的山區,沒有路幾乎就很難出來。而村村通也讓很多如甘汲梁這樣的偏遠山村至少通上了泥土路。

張家口赤城人常説,“京城一杯水,半杯源赤城”。這裡自古是北京的重要水源地。無論是赤城,還是其他為了保障北京生態安全而體現責任和大局意識的地區,為了北京的“半杯水”,他們堅守著京北的綠色,進行著脫貧的努力,但“幕後英雄”也承受著幕後的貧困。隨著這幾年各方的努力協調,這些地區的付出也得到了越來越多的關注,相應地也得到來自北京、天津等地的補償。雖然,這些補償還只是在初步階段。

“把風沙擋在河北,把清風送給首都,把清水送給首都,把污染留在河北。所以我們呼籲,國家應該為我們所做出的奉獻給予一定的補償。”2012年在河北省張家口市崇禮縣舉辦的“2012中國城市發展論壇”上,時任河北副省長宋恩華曾説了以上這番話。

為了保障首都的環境,臨近的河北省近些年來付出了巨大的犧牲,客觀上確實拉大了兩地的發展差距。河北省發改委的一位工作人員舉了一個例子,“20年之前北京延慶的好多姑娘都嫁到我們張家口赤城縣來,現在的情況已經完全相反,我們赤城的姑娘都紛紛嫁到延慶去了。”這位工作人員解釋張家口赤城縣近年來為何與北京延慶差距越來越大,其中一個重要原因就在於張家口市作為北京上風上水之地,作為北京的水源地,很多工業都被限制發展。

而宋恩華表示,“我們為了給北京送去清潔的水,所有灤河、拒馬河兩岸的企業兩年前就全部關掉了。如果張家口不把這些企業關停,現在的財政收入和每人平均收入絕不是如此。”歷史上,張家口的工業基礎不錯。根據資料,20年前,張家口工業水準在河北省能排到第四位,是個工業強市。然而,為了保證北京水源的乾淨,張家口陸續停掉了大量工業企業,比如造紙、化工企業。

為表明擋風沙、涵水源對於當地經濟的影響,張家口一位官員曾私下跟某媒體抱怨,16年以來,張家口為了保證給北京供應清水,共計停産相關企業324家,取締企業486家,其中包括宣化造紙廠這樣擁有4000多名職工的大企業。

退耕還林:面積佔張家口10%

北京的生態環境安全,和國家整體的環保政策,都需要作為屏障的周邊地區做得更多。在關停工業企業的同時,張家口近些年還推進了一系列生態保護工程,如實施三北防護林工程、京津風沙源治理、退耕還林還草工程、21世紀首都水資源可持續利用工程,以及首都上游“稻改旱”工程。

資料顯示,這些年來,張家口市退耕還林還草面積達到500多萬畝,這個面積相當於張家口36860平方公里面積的10%以上。同時由於工業企業關停,後續的産業沒有跟上,張家口一度經濟總量排到河北省倒數後三位;這幾年經過努力,目前其排名在河北11個地市中的排名依然為倒數第4位。與北京相比,張家口的每人平均收入差距更大。2011年,張家口市城市居民每人平均可支配收入僅為16401元,農民每人平均純收入為4854元;而2011年北京全年城鎮居民每人平均可支配收入達到32903元,農民每人平均純收入14736元。北京農民年每人平均純收入是張家口的3倍多。河北的官員私下表示,這種現象不僅僅出現在張家口一個地方,北京北部的承德市也是如此。

與退耕還林或還草同時實施的還有“稻改旱”,即把種水稻的地恢復旱作。這能有效防止水土流失,付出的是改種帶來的收入損失。赤城縣紅土灣村的尉老漢説,種水稻的産值比種植玉米要高近一倍,雖然有補貼,但收入還是受到影響。

2006年10月11日,京冀兩地簽署《北京市人民政府河北省人民政府關於加強經濟與社會發展合作備忘錄》,確定北京市按照每年每畝450元的標準,補償承德、張家口地區18.3萬畝“稻改旱”農民。其後,這一標準提高至550元。依照這份合作文件,京冀雙方還共同實施京津風沙源治理工程、“三北”防護林建設工程、太行山綠化工程;雙方共同規劃密雲、官廳上游生態水資源保護林建設項目,在爭取國家支援的同時,“十一五”時期北京提供部分建設資金,重點支援河北豐寧、灤平、赤城、懷來四縣營造生態水源保護林,並根據實施效果,支援河北省逐步擴展保護林範圍。

本報記者 施磊 攝

産業轉移和生態補償一個都不能少

首提“環首都貧困帶”,河北省科學院宋樹恩

目前,有關媒體報道和“環首都貧困帶”概念,均來自河北省科學院地理研究所10年前一個課題組課題。2015年1月21日下午,經過輾轉聯繫,長江商報記者專程趕到石家莊,拜訪了課題組當年的牽頭負責人——已退休多年的河北省科學院研究員宋樹恩。

宋老今年已經76歲高齡,説到“環首都貧困帶”,宋老爺子一副頗有苦衷的樣子。在他看來,此地區之所以貧困,且一直不易脫貧的原因是多方面的,其中比較重要的是緣于近些年為了保障北京的生態安全,需要周邊的地區做出相當大付出,對京畿重地的充分保障一定程度上是硬性的,也是必須和值得的。他同時認為,中央應看到這些地方對北京的貢獻,加大産業轉移和生態補償力度。

長江商報:是什麼樣的機緣讓您接觸到“環首都經濟帶”?

宋樹恩:2005年,亞洲開發銀行在河北省開展了一個“河北省發展戰略研究報告”的研究項目。項目在規劃時有八個課題,包括:“消除貧困”、“産業佈局”、“生態保護”等。這八個課題中影響最大的就是“消除貧困”。

這也是我第一次深入河北農村進行調研。通過調研,我發現河北省臨界北京的一些地方窮得難以想像。在康寶縣的一個農村,一家五口人的全部家底不到500元,還有吃不飽的現象存在。在調研項目結束後,我提到了“環首都貧困帶”的概念,這是以前沒有的提法。

長江商報:您認為這些地區貧困的原因都有哪些?

宋樹恩:我們在調研中也探尋這大片的貧困形成的原因。張家口地區的情況是北山區,南平原,但少田少水,有山有沙漠。有一個村子叫鐵營子村,2005年以前每人平均是60畝地,主要種植玉米、莜麥、馬鈴薯、蠶豆等。但當地村民依舊吃不飽。到那兒之後,我們發現一個很有趣的現象。這裡的人種地,不犁地、不耕地、不施肥。甚至連農具都沒有,完全靠天吃飯。春天的時候,往荒草叢生的地裏揚種子,然後就等著秋天收割了。有些種子撒到地裏後,就被麻雀給吃掉了。沒吃掉的就要看“天兒”如何了。如果多雨年頭就會多産點,“種一年管十年”。若是乾旱少雨的年頭,基本就是顆粒無收了。

長江商報:所以説貧窮是觀念的問題?

宋樹恩:對這一地區來説,貧窮不是技術問題,而是觀念。我們的研究報告發佈後,時任國務院副總理田紀雲考察壩上,支援改善這一地區的生活情況。於是亞洲開發銀行在壩上做了個5年試點。在高原地區貧困最集中的7個縣,每縣一個試點村,一個村一個脫貧小組。脫貧組拿出具體脫貧方案。

對於鐵營子村脫貧組建議是,平均每人5畝土地,剩餘的土地村裏收回種草。支援打井,種水稻,精耕細作。於是村裏打了3口井,每口井能解決400畝水澆地的問題。觀念轉變以後,村民能吃飽了,也同時增加了林地和草場。

長江商報:所以説,人多地少並不是這一地區貧困的根本原因。

宋樹恩:沒錯。人多地少不貧困,土地承載不了人口數量時,人自然就會去尋求別的出路。比如,外出打工,收入自然就增加了。而往往人少地多才容易貧困。

長江商報:我們説“環首都貧困帶”,那麼這些地區的貧困和北京到底有多大關係?

宋樹恩:環首都貧困區的存在,在一定程度上,也與為北京的發展提供保障相關。

比如,自2006年村村通工程實施之後,這些地區用水急劇增長。水澆地規模擴大,養殖業的發展也對水的需求開始增加,這就嚴重影響了北京的供水。於是水利部出臺了一系列限制環首都地區用水措施。比如,每逢汛期,限制張家口上游地區水庫蓄水。後來乾脆讓上游水庫開閘放水,凡是張家口地區的高耗水項目審批都非常嚴格。為了維護北京的環境,要求耕地坡度大的地區退耕還林。這一系列政策,導致張家口地區的一些地方甚至出現了由富返貧的情況。

長江商報:對北京來説,水資源的保障一直是重中之重,為此周邊地區也的確做出了很大的犧牲。

宋樹恩:是啊。比如説密雲水庫。1958年,為解決京津冀三地區的吃水問題,三地區共同分擔建設密雲水庫,費用各擔1/3。1959年開始蓄水,到1969年的時候,北京市的飲水出現問題,經水利部協調,天津的1/3轉給北京。十年後,河北的1/3也給了北京。

長江商報:自然條件差是成為環首都經濟帶上貧窮的主要原因。

宋樹恩:相較于十年前,這些地方的經濟狀況已經有了較大轉變。這幾年,河北省也出臺了大量的扶貧政策。比如,“集中連片扶貧開發區”。對承德、太行山、張家口三個片區的扶貧工作施行了八項措施,從産業、教育、交通、村民建設等方面進行幫扶。另外,河北省也在出臺相應政策,鼓勵貧困縣脫貧摘帽子。去年已經有7個縣摘了貧困縣的帽子。

但相較于其他地方,這些地區依舊很貧窮,中央應該看到這些地方對北京所作出的貢獻,適時地對這些地區進行“反哺”。北京應該帶動周邊這些地區的發展,轉移一些高智慧的,例如航太工程、高鐵配件等。改變基礎設施建設,幫助貧困地區的發展,並實施對口支援。另外,也要合理進行生態補償。

◎記者手記

五千年前黃帝城下的斷想

因為地少、天旱、風沙大,張家口的大部分地區戴著貧困的帽子。很難想像,同樣是這片土地,在四五千年前,卻是水草豐美,適宜放牧和淺耕的好地方。這裡甚至是華夏始祖黃帝的建都之地。記者走訪“八山一水一分田”的貧瘠鄉村途中,在涿鹿縣礬山鎮三堡村,無意間看到了傳説為黃帝建都的遺址。

北國的高遠藍天下,記者看到的遺址所在地如今已經重新整修。氣派的“三祖殿”裏,供奉著中國初祖黃帝、炎帝和蚩尤的牌位。據稱,所留遺跡遺址歷經五千年的風雨剝蝕,在涿鹿境內20平方公里之內,保存尚好。

據史料記載,五千年前,中華民族的人文始祖黃帝、炎帝、蚩尤在涿鹿一帶生活、勞作、征戰、融合、建都立業,經過“阪泉之戰”“涿鹿之戰”後,“合符釜山,而邑于涿鹿之阿”(據《史記·五帝本紀》),實現了中華民族的第一次大團結、大統一,開創了五千年的文明史。

涿鹿之戰,是距今約4000餘年前,黃帝部族聯合炎帝部族,跟北方的蚩尤部族在今河北省張家口市涿鹿縣一帶所進行的一場大戰。“戰爭”的目的,是為了爭奪適於牧放和淺耕的中原地帶。涿鹿之戰對於古代華夏族由野蠻時代向文明時代的轉變産生過重大的影響。涿鹿之戰後,華夏進入了一個新的歷史時期,方圓數千里懾于黃帝威嚴,各宗族安分守己,不敢輕易發動戰爭。這樣就使得中原及其四方趨於安定。因而各宗族活動的地域便相對固定下來。活動地域的相對固定,使得氏族成員由遊獵為生逐步轉向稼穡為生,從而使得生産力獲得了前所未有的發展。

顯然,在幾千年前,這塊土地是一個適宜耕種的好地方,以至於引發各部族多次爭奪戰爭。記者看到,此地地勢宏闊,重建的黃帝城錯落有致,軒轅湖冰雪如鑒,周邊高大的白楊與松柏樹森然而立,與周圍不遠處荒涼的景象確有不同。當年,這是屬於農耕的黃金時代。隨著自然環境的變遷和社會發展中農耕生産佔比的下降,聚居生活的重心已經漸漸變樣,雖然地理距離只有短短的百餘公里。

河北省涿鹿縣礬山鎮三堡村,如今的貧困地區,曾是當年華夏建都之所和中華文化發源地之一。黃帝建都遺址所在地,氣派的“三祖殿”裏,供奉著中國初祖黃帝、炎帝和蚩尤的牌位。本報記者 施磊 攝

河北省涿鹿縣礬山鎮三堡村,如今的貧困地區,華夏建都之所和中華文化發源地之一。圖為黃帝建都遺址。

幾千年前,這塊土地是一個適宜耕種的好地方,隨著自然環境的變遷和社會發展中農耕生産佔比的下降,社會重心已轉移到相隔百餘公里的北京。