今季春拍明清官窯風光不再 海外大鱷或已退場

- 發佈時間:2015-06-29 09:29:11 來源:廣州日報 責任編輯:張明江

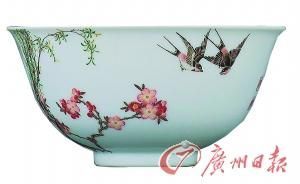

清乾隆禦制琺瑯彩杏林春燕圖碗

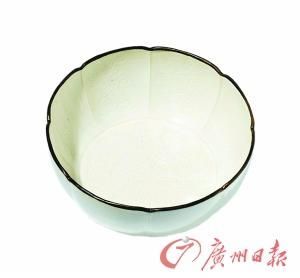

北宋定窯劃花八棱大盌

今年春拍已經落下帷幕,內地和香港的瓷雜板塊交出的“成績單”可謂差強人意。曾經在幾年前屢屢刷新高價紀錄的明清官窯風光不再,反而是一直被邊緣化的宋瓷,近兩年屢次拍出過億的價格,引發越來越多的關注。有資深從業者向本報爆料:從明清官窯到宋瓷的板塊輪動,都是“洋人在聯手炒作”,明清官窯已經套牢了諸多高位接盤的藏家和基金,而宋瓷的買家會不會成為下一群悲劇的“接盤俠”呢?

1

今季春拍明清官窯風光不再

細數內地和香港今年春拍的瓷雜板塊,明清官窯仍是主打。嘉德拍賣中有兩件拍品成交價過千萬:分別是“乾隆早期單色釉精品茶葉末釉如意耳出戟橄欖瓶”(1265萬元)和一對“青花纏枝蓮紋雙耳鹿頭尊”(1035萬元);東正拍賣中,一件“清乾隆禦窯青花折枝花卉紋六方瓶”以1127萬元人民幣成交。蘇富比香港的成績最好,有八件明清官窯拍過了千萬港元:其中一對“清雍正粉彩過枝福壽雙全盌”的成交價為8980萬港元,拔得頭魁;緊隨其後的是一個“清雍正青花穿花龍紋長頸膽瓶”,成交價為7580萬港元。

大體來看,這還是一份不錯的“成績單”——如果不和五六年前明清官窯最“鼎盛”的年代進行對比的話。

很多人也許還對幾年前拍場上明清官窯屢創“天價”的盛況記憶猶新:2005年,“清乾隆禦制琺瑯彩‘古月軒’題詩花石錦雞圖雙耳瓶”拍出1.55億港元;2006年,一隻“清乾隆禦制琺瑯彩杏林春燕圖碗”拍出1.513億港元;2010年的秋天,“清乾隆淺黃地洋彩錦上添花‘萬壽連延’圖長頸葫蘆瓶”,以2.5億港元刷新當時中國工藝品及瓷器之世界拍賣紀錄。而僅僅一個月之後,一件“清乾隆粉彩鏤空吉慶有餘轉心瓶”又在英國拍出5.54億元人民幣,再次改寫紀錄——當然,此瓶後來被爆料根本沒有以5億的價格成功交割,這是後話。

在古董瓷器的資深行家曾波強看來,明清官窯從2011年前後至今的“由盛及衰”,除了實體經濟不景氣之外,很大的原因是禮品市場被“腰斬”所致。“那些送禮的人完全不計成本,不像我們行家還會做一些理性思考,會考慮多年之後是否有所回報的問題。行家因為和他們爭不過,也只能眼看著價錢越來越離譜。”曾波強説,但他對明清官窯的未來依然抱有信心:“其實從1993年中國有了自己的拍賣公司算起,藝術品市場大概5到10年就會經歷一個高潮到低谷的輪換。但總的來看,特別是考慮到通貨膨脹的因素,精品官窯的價格其實一直沒有跌過,這種市場低迷又不是第一次出現,只不過是成交不活躍而已。”

同樣對明清官窯抱持信心的還有廣州本地的瓷器藏家馮瑋瑜。“這幾年整個藝術品市場都在調整,瓷器也很難獨善其身。‘天價’變少,主要是因為藏家‘惜售’,真正的精品瓷器出現得少了;而買家也會更加謹慎,看得更加仔細,不會像幾年前那麼衝動,導致成交量也在明顯減少。但即便如此,相對於中國書畫,明清官窯的表現還是比較穩健。我去年買了一件明宣德甜白釉的暗刻花蓮子紋碗,和三年前它在佳士得的拍賣價是一樣的,所以對於賣家而言,虧掉的不過是佣金部分。這個調整的幅度其實比字畫市場要小多了。”

對此持同樣態度的內地藏家還有朱紹良,他認為儘管大環境不太好,但如果真正的精品出現,依然也是“天價”,“最明顯的例子就是去年劉益謙花2.8億港元買的雞缸杯。這個市場差的不是錢,而是真正的精品”。

2

海外收藏“大鱷”或已獲利退場

和內地藏家表現出來的淡定相比,一些關注于海外市場的人士則沒有那麼樂觀。

“明清官窯在海外已經基本沒市場了。”一位身居海外、不願透露姓名的高端藝術品買手告訴記者,“以前花幾個億買雍正乾隆時期瓷器的那批人和基金,幾年前高位買入,現在都被套得死死的。”

香港古董商人費吉認識一個資深藏家,十幾二十年前就開始拿著不到三千萬的資金于香港、倫敦、紐約到處跑,只買不太熱門的清朝官窯器。當年大熱的清官窯是康、雍、乾時代的青花器、粉彩器,單色釉和中、晚清時期的器物還少人問津,價格亦便宜。但最近幾年,這位藏家認為熱錢太多,官窯已到了“瘋價”,所以開始不斷出貨。

從2013年開始,費吉就觀察到一個現象:在明清官窯拍賣會上,中國香港和外國的資深藏家差不多絕跡了,舉牌競拍的人絕大部分是內地炒家和新進收藏家。

而縱觀這幾年拍場中的“天價”拍品,送拍者大都是海外藏家。他們的共同特點就是在早年用較低的價格收購大量品相精良的中國瓷器,這幾年將它們拋向市場,獲得國人熱烈追捧,拍出的價格一個比一個驚人。

日本的山中商會在19世紀末20世紀初便大量購入明清官窯;玫茵堂的Zuellig兄弟則從20世紀50年代開始通過他們在新加坡的合夥人購買中國瓷器;而不能不提的是倫敦古董商埃斯肯納齊,很多人認為,明清官窯的飆升就是由他而起。1997年,他在香港蘇富比和佳士得兩家公司的拍場上花費5000萬港幣以上競買清三代瓷器,引發香港、台北、紐約、倫敦等地的古董商、藏家及新進場的投資人和投機分子紛紛效倣,明清官窯由此掀起了一浪高過一浪的走勢。

但最近這幾年,很少再聽到這些瓷器最早的收藏“大鱷”繼續進場搏殺的新聞了,反而是“玫茵堂”專場、“山中商會”專場、“坂本五郎”專場在各大拍賣行如雨後春筍般紛紛出現。一則令人印象深刻的新聞是,在2011年,玫茵堂曾以2億港元售出了一件“清乾隆禦制琺瑯彩‘古月軒’題詩‘錦雞花石’圖膽瓶”,而這個膽瓶其實正是埃斯肯納齊在1997年花992萬港幣購得的“清乾隆琺瑯彩花卉雉雞題詩膽瓶”,只是不知為何改了個名字。不到20年的時間裏,它的價格翻了20多倍。

然而,記者採訪中的內地藏家卻普遍對“當接盤俠”這種説法嗤之以鼻。“如果只是從投資的角度來看,是有一定風險的,但是從文化傳承的角度,這有什麼不好呢?瓷器最大量外流的時期,也是國力最積貧積弱的時期。現在大國崛起了,中國人手裏有錢了,有錢人又跑到全世界把承載自己民族文化的最佳載體——瓷器再買回來。這不是挺好的嗎?”曾波強説。

3

“洋人聯手炒作”再掀“宋瓷熱”?

“明清官窯前幾年的瘋狂,其實是‘洋人聯手炒作’。中國人把好多錢投進去,現在‘貨’砸在手裏了。這和股市是一個道理,‘洋人’是莊家,而中國藏家就是散戶。”匿名買手這樣説。

但故事並沒有結束。

匿名買手告訴記者,這幾年的“宋瓷熱”,其實和幾年前“明清官窯熱”有著同樣的邏輯。炒作明清官窯的“大鱷”,手裏的明清官窯出得差不多了,所以現在又致力於用同樣的方式炒作一把宋瓷。所以這幾年出現了一個新的現象,明清官窯偃旗息鼓之後,宋瓷突然之間變火了。

先是在2013年,一個傳奇的故事廣為流傳:在蘇富比的春拍上,一個送拍者五年前在紐約跳蚤市場以3美元買的定窯小碗,被埃斯肯納齊以222.5萬美元收入囊中。故事出來不久,馬未都就公開表示,據他刨根問底的分析,該故事其實是編的。但“大鱷”開始關注宋瓷的新聞,已一夜之間紮根很多人的心田。

從2014年開始,一直被邊緣化的宋瓷終於開始發力:2014年香港蘇富比的拍賣市場上,一件北宋定窯劃花八棱大盌以1.16億元成交,創造了宋代瓷器的世界拍賣紀錄;而今年4月,香港蘇富比推出的南宋官窯青釉八方弦紋盤口瓶又以1億港元落錘,宋瓷似乎取代了曾經的明清官窯,變得風光無限。

4

不跟風才不會被忽悠

“洋人”又在做局嗎?又一撥中國藏家,即將重蹈明清官窯藏家的覆轍,成為悲劇“接盤俠”嗎?

對此,很多中國藏家是不認可的。“古董瓷器不像字畫那麼容易進行‘暗箱操作’,一個莊家只要資金雄厚,就可以通過買斷某個畫家作品的方式獲得定價權。但無論是明清官窯還是宋瓷,一個是年代久遠,一個是分佈分散,世界上沒有任何一個‘大鱷’有能力操控整個板塊。而且流傳有緒、品相完美的瓷器每一件都具有特殊性,‘暗箱操作’真沒那麼容易。”馮瑋瑜對記者説。她更傾向於相信,從明清官窯到宋瓷的板塊輪動,背後很大的動力是來自於藏家審美能力的整體提高:“明清官窯距離我們的年代更近,所以藏家在審美上接受更容易。但隨著藏家的不斷成長,宋瓷那種陽春白雪的簡約之美會凸顯吸引力。”

曾波強也對“洋人做局”這個説法不屑一顧:“‘洋人’並不掌握定價權,瓷器的價格其實是中國人自己‘抬’起來的。無論瓷器的價格變得多離譜,這個‘賬’算在‘洋人’頭上都不太公平。”

在曾波強看來,問題的癥結其實是:很多中國藏家不太喜歡深入分析和思考,總是喜歡“迷信”某個“概念”,然後“一窩蜂”搶購,這種與收藏本質背道而馳的做法,焉能不釀成“悲劇”?“前幾年追捧明清官窯,認為高古瓷是墓裏的東西,不夠‘吉利’。明清官窯和皇帝沾邊兒,就一窩蜂瘋搶。焉知官窯裏面也分三六九等,不同等級的官窯有天壤之分。現在很多買家,真東西沒見過幾件,就敢跟著某些簡單的概念上場買東西,稀裏糊塗地買一些連民窯都不如的低檔次官窯,再碰上世道不好,怎麼可能不‘砸’在手裏?在這輪調整中,真正價格被‘腰斬’的就是這批低檔次的官窯。”他説。

- 股票名稱 最新價 漲跌幅