邯鄲臨漳東太平漢墓是曹操墓嗎 專家:只是猜測

- 發佈時間:2016-03-30 09:43:18 來源:人民網 責任編輯:田燕

原標題:邯鄲臨漳東太平漢墓是曹操墓嗎 專家:只是猜測

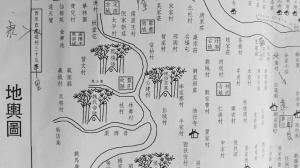

黃浩繪製的臨漳版“曹操墓地圖”。

臨漳縣地方誌主編黃浩長期從事曹魏文化研究工作。

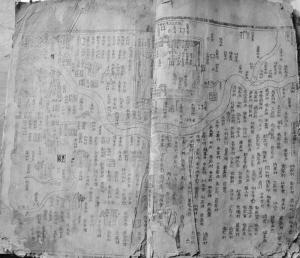

乾隆三十五年《彰德府志》裏的“臨漳縣地輿圖”。

新聞到底

新聞閃回

《臨漳現清代地圖 上面竟標有“曹操墓”》

近期臨漳縣發現一張清代乾隆三十五年地輿圖,圖中習文鄉一帶竟然標注有魏武帝陵“曹操墓”。

近日,邯鄲市臨漳縣驚現一張清代臨漳縣地輿圖,圖中標明魏武帝陵“曹操墓”位於該縣習文鄉一帶,同時當地還曾出土過相當於丞相級別的6個漢代陶鼎,這一重大發現很快引起社會廣泛關注,“曹操墓”在沉寂多年後再次成為輿論焦點。這張臨漳版的“曹操墓地圖”從何而來,陪葬物品規格極高的墓葬主人是否與曹操有關,記者昨日深入臨漳縣採訪。

清代“臨漳縣地輿圖”源自《彰德府志》

臨漳縣古稱鄴城,始築于春秋齊桓公時。東漢末年,曹操擊敗北方梟雄袁紹佔據鄴城,並營建王都統一北方,所以鄴城也是曹操實現人生理想、成就一方霸業的發祥地。明清時期,臨漳縣屬河南省彰德府(今安陽市)管轄。

臨漳縣地方誌主編黃浩長期從事曹魏文化研究工作,對“曹操墓”有著濃厚的興趣。去年5月份,他在翻閱一位居民收藏的清朝乾隆三十五年《彰德府志》時,驚訝地發現裏面印有當時的“臨漳縣地輿圖”,隨即複印下來進行研究。

黃浩説,這張清朝乾隆三十五年的“臨漳縣地輿圖”早已泛黃,邊緣多有破損,但大部分字跡清晰可見。圖中標注的知名景點金鳳臺、銅雀臺、冰井臺,以及村莊、河流、墓葬等,和現在的地圖基本吻合。

“曹操墓”和其兒媳“甄後陵”都在圖中

據了解,曹操曾擔任東漢丞相,後為魏王,去世後謚號武王,其子曹丕稱帝後,追尊其為武皇帝,又稱魏武帝。

黃浩激動地説,這張清代地圖的最大的亮點是在習文鄉一帶標注有曹操的墓葬“魏武帝陵”。他經過實地考察、核實,還根據清代地圖親自手工繪製了一張現代版的“臨漳縣地輿圖”。 這也是迄今為止國內首張標有“曹操墓”準確位置的地圖。

在地圖中,除了“曹操墓”外,還有魏文帝曹丕的妾室甄夫人之墓“甄後陵”,以及曹操的老對手袁紹的墓。

習文鄉出土過“丞相級別”的陶鼎

據《三國志》等史料記載,西元220年曹操卒于洛陽,靈柩運到鄴城,葬在鄴城的西門豹祠以西丘陵中,沒有封土建陵,沒有隨葬金玉器物,也沒有建設高大堅固的祭殿。

黃浩結合清代臨漳縣地輿圖,通過查閱鄴城各個時期的歷史資料,經反覆研究、分析後,認為“魏武帝陵”很可能在臨漳縣習文鄉一帶。他之所以提出這樣的觀點,與41年前習文鄉東太平村出土了大量漢代文物有關。

臨漳縣政協文史委主任、原文物保管所所長王福生回憶説,1975年,習文鄉東太平村群眾在村南農田平整土地期間,意外挖出了一些陶器,由於挖掘過程中地下大量透水,遂立即用土回填。

田間挖出“寶貝”後,縣裏通過大喇叭廣播宣傳,群眾陸陸續續將存放在家裏的文物交給了縣文化館。工作人員經過認真清點,收上來60多件陶器。當時沒有專門的文物管理部門,只有一個文化館,所以文物的詳盡情況沒有記錄下來。

記者在臨漳縣鄴城博物館看到,習文鄉東太平村漢墓出土文物主要有六件陶鼎、一件陶尊、一件陶龜,以及眾多不同顏色的陶罐、陶碗等。

王福生告訴記者,陶鼎為新石器時期出現的炊器,大多為圓形,有的有雙耳,帶蓋。戰國至漢代多作隨葬冥器,漢代以後消失。

“按照漢代禮制,天子陪葬為九鼎,丞相是七鼎,封侯用五鼎,地方重要官員依據級別採用一或三鼎。”王福生認為,一個墓葬中發現六件品種、樣式相同的陶鼎,説明東太平村漢墓的主人身份、地位十分顯赫。

“東太平漢墓”疑似“曹操墓”

臨漳縣習文鄉東太平村很早以前叫焦家谷駝,相傳清代皇帝南巡路過此地,聞此名認為不祥,遂改名為太平。因為有東西兩村,此村位於東部,故名東太平。目前東太平村有1400余口人。

黃浩對於村裏出土的文物有著全新的見解,清代地圖標注的“曹操墓”在習文鄉一帶,《三國志》也記載著曹操葬在鄴城郊區西門豹祠附近,而習文鄉東太平村距離西門豹祠只有一公里左右。曹操在世時官居丞相,六件品種、樣式完全相同的陶鼎(估計還有一件仍在墓葬中或流失於民間)乃其墓葬重要標誌之一,由此可大膽推測“東太平漢墓”高度疑似曹操墓。

黃浩説,明代崔銑《鄴乘》也曾記載:“西陵即高平陵也,在縣西南三十里。”習文鄉東太平村正位於臨漳舊縣(今縣小莊)西南約30里,“曹操墓”位置恰好與清代乾隆年間“臨漳縣地輿圖”一致。

專家稱清代“曹操墓地圖”是一種猜測

儘管清代“臨漳縣地輿圖”將“曹操墓”標注在了臨漳縣習文鄉一帶,而且東太平村緊鄰西門豹祠,又于1975年出土了6件代表丞相身份的冥器陶鼎,有關文物專家卻對這些消息沒有産生濃厚興趣。

中國社會科學院考古研究所研究員、漢唐研究室主任、鄴城考古隊隊長朱岩石在接受本報記者電話採訪時表示,首先“曹操墓”的準確位置自宋代後就已無人知曉,清代地圖中的“曹操墓”無非也是一種猜測,只能姑且聽之。

“東太平漢墓”至今迷霧重重

那麼,專家學者又是怎樣評價41年前村民發現的“東太平漢墓”,相關資料中有無記載墓葬的準確位置、結構以及規模呢?

朱岩石告訴記者,鄴城考古隊進駐臨漳縣以來,幾乎不了解1975年習文鄉東太平村漢墓的情況,至今也沒有找到過相關的資料或見證人,只是看到了一些出土文物,至於大墓的準確位置、內部結構等還是一個空白。

朱岩石坦言,不少人依據清代地圖和七個陶鼎猜測“東太平漢墓”係魏武帝陵“曹操墓”,並建議考古界進行發掘,儘快揭開真相,這在目前不太現實。因為鄴城遺址為國家重點文物保戶區,按照國家有關規定,墓葬的發掘必須經過國家文物局批准。

曹操“喪葬從簡”反而平添歷史繁雜

邯鄲市有關人士認為,鄴城(今臨漳)在曹魏時期作為曹操集團的大本營,轄區涵蓋周邊的安陽縣、磁縣等地,只是新中國成立後,臨漳縣與安陽縣分別劃歸河北、河南兩地。

通過各個時期的考古發現,“曹操墓”位於曹魏時期鄴城轄區內已沒有爭議,只是河南安陽縣的“西高穴大墓”以及河北臨漳縣的“東太平漢墓”都缺少最有力、最令人信服的證據,所以曹操身葬何處至今依然是個難解之謎,坊間乃至學術界自然也是議論紛紛。

從現存史料和考古發現來看,曹操並沒有秘葬,更未設疑冢,只不過是主張喪葬從簡,沒成想“簡辦”反而給歷史平添了不少繁雜。

- 股票名稱 最新價 漲跌幅