一幅名畫所掩飾的殘酷宮鬥:畫中藏不合理七星棋局

- 發佈時間:2015-11-04 09:45:53 來源:北京青年報 責任編輯:田燕

原標題:一幅名畫所掩飾的殘酷宮鬥:畫中藏不合理七星棋局

“石渠寶笈特展”第二期正在故宮博物院展出,與第一期的熱鬧相比,場面已經冷清了很多,但它的價值並不因觀眾的多寡而稍減。名畫背後的故事也同樣盪氣迴腸,比如古畫《重屏會棋圖》。

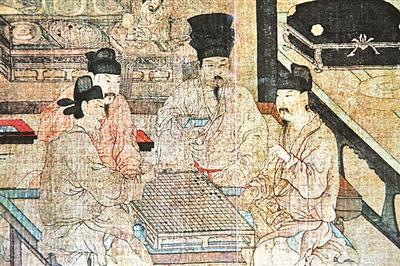

古畫《重屏會棋圖》卷(絹本設色,縱40.3釐米、橫70.5釐米)本無作者名款,《石渠寶笈初編》著錄為五代南唐周文矩真跡。上個世紀八十年代,徐邦達先生確定舊作唐代韓滉的《文會圖》卷(故宮博物院藏)為周文矩的《琉璃堂人物圖》卷的前半部分(圖2),就線條功力相比較,所謂周文矩的《重屏會棋圖》卷實際上是北宋摹本。這件作品在表面上畫的是宮廷裏的弈棋活動,然而其內涵告知我們絕非如此簡單。

畫中人物:卷中四人知是誰?

周文矩是南唐翰林圖畫院的待詔,句容(今屬江蘇南京)人,他以畫藝侍奉李家三代王朝。其畫藝得自唐代周昉的仕女畫。後主李煜以周文矩《南莊圖》進貢宋廷,説明李煜和宋廷都青睞其畫。北宋《宣和畫譜》將周文矩歸在宋代人物畫之首,體現了宋徽宗對其人物畫的推崇程度。周文矩畫藝廣博,除了擅長畫仕女和表現皇室生活之外,還長于畫界畫、山水畫、佛像和歷史故事等。

面對古代宮廷畫家的作品,我們只要能查考出其繪製的大概時間,往往會發現有著特殊的宮廷政治背景。如根據《重屏會棋圖》卷中人物的排序,可以推斷出周文矩繪製原圖的大致時間。依照畫中四個人鬍鬚的多寡可斷定其長幼,居中戴高冠觀棋者是李中主璟,與他同榻觀棋者是二弟晉王景遂,其位置於“一字並肩王”,李璟左側對弈者為三弟齊王景達,其對手則是幼弟江王景逿。根據唐宋和明清座次“尚左尊東”的儀規,他們四人十分有序地分坐在兩張榻上,以觀棋者為序,左為李璟即主位、右為景遂即次主位,弈棋者左為景達即第三位、右為景逿即第四位(圖3)。這種繪畫佈局恰恰是李璟設定的諸弟繼承王位的順序。原件具體繪製的時間可從景逿和景遂身上得到答案,畫中的幼弟景逿(938-968年)無須,正處於弱冠之時,次年七月,景遂被殺。因此,該圖約繪于958年左右,不會晚于景遂被殺之月。

繪製背景:本為粉飾南唐的殘酷宮鬥

在西元958年之前的南唐是個什麼情形呢?唐末至五代,地方割據勢力造成大半個中國處在亂政之中,在南唐周邊國家,為爭奪或保持朝廷的政治權利和經濟利益,父子、兄弟相弒的血光事件屢屢發生,這不可能不對南唐政權有所震動。

南唐中主李璟是一個膽怯加謀略的國主,他係李昪長子,943-961在位。他內憂政變、外患強敵,不敢有所作為,常常要做出不願意當皇帝的姿態,給諸弟以希望。他雖有開疆擴土之志,但攻打閩、湘失利,國勢已見衰微,北方後周的實力日益強大,對南唐政權構成了嚴重威脅。李璟擔心元子弘冀尚小,六子煜才七歲,而自己三個弟弟的實力不斷增強。為防止諸弟謀反,李璟多施柔軟之策,對他們不斷封地提職。保大元年(943),他改封其弟景遂為燕王、景達改封鄂王、改封景逿為保寧王,他為了繼續穩住這幾個兄弟,採用了特殊的政治手段:“宣告中外,以兄弟相傳之意。”(《南唐書》卷二)他還帶著諸弟到李昪陵前立誓依次即位。保大五年(947)立景遂為太弟,並詔令自己的元子弘冀也不得繼承景遂之位。交泰二年(959)七月,弘翼一怒之下毒殺了景遂,但於是年九月因驚恐而亡。最終即位者,是在昏昏然中被推上後主寶座的李煜。

可見,李璟施展“弟繼兄位”的政治手段,是原作者周文矩繪製《重屏會棋圖》卷的歷史背景。創作這類繪畫的動機只會來自畫中人李中主自己。《重屏會棋圖》卷畫的是李璟與其弟景遂觀景達、景逿對弈的情景,表現出李璟平易待弟的德行。不難看出,該圖畫的不是一般的對弈場景,其座次實為南唐李家王朝的傳位序列。畫中表現出良好的氣氛,顯現出宮中的平和之象。

值得進一步研究的是,會棋者的棋局如何?棋盤中沒有一枚白子,只有八枚黑子,這種棋局是根本不存在的(圖4)。執黑者景逿用一個黑子佔樁,用另七個黑子在棋盤的最高處擺出了一個勺狀組合,有學者認定這就是北斗七星!這是蒼穹中的最高星位,七星正對著畫中的主位李中主,他手持記譜冊,正滿意地看著這一切(圖5)。固然,這個細節不會是周文矩隨意設計的,而是內廷有所囑託,這裡不像在弈棋,抑或在李璟的監督下舉行一個特殊的政治儀式?

李璟比較注重文人政治和藝術享受,他好詞翰,邀集了包括前朝周文矩在內的諸多畫家匯集于內廷。他十分喜好利用宮廷畫家記錄他和諸弟及重臣的行樂活動,力圖營造一個表面祥和的氣氛,以便於維繫朝政的統治秩序。南唐繪畫關注的是宮中的行樂活動,這一切均在李中主、後主那裏發揮到了極致,如眾多宮廷畫家合繪《賞雪圖》、周文矩作《南莊圖》等,南唐的宮廷畫家們奉旨遠離表現武功的題材,沉溺于描繪宮中的遊賞和行樂等活動。

摹本背景:北宋臨摹原為提供繼承兄位依據

南唐周文矩的《重屏會棋圖》卷中的主題思想十分符合北宋“文治”的治國方略。北宋的宮廷政治完全具備了臨摹周文矩《重屏會棋圖》卷的人文背景,在《宣和畫譜》卷七里所著錄了周文矩的《重屏圖》,這就是今故宮博物院所藏《重屏會棋圖》卷的祖本(已軼)。雍熙元年(984),宋太宗在內侍省之下設立了翰林圖畫院,更是為臨摹該圖創造了藝術條件和組織機構。鋻於該圖存于宋內府,只有翰林圖畫院的畫家有可能奉旨臨摹該圖。

可測的是,趙光義繼位早有“斧聲燭影”之傳聞,其實趙匡胤之死,很可能是其家族性的突發心腦血管疾病造成的猝死,其家族有多位在五十歲左右猝死者。趙光義在私底下傳聞成一個殘暴的弒兄篡位者,極大地影響了他繼位的合法性,而且給一個個後繼者蒙上了陰影。因為自宋太宗起,皇位的繼承權被趙光義這一脈把持著,直到南宋紹興三十二年(1162),宋太祖七世孫、秀王子偁之子趙眘(1127-1194)登基,廟號孝宗,皇位繼承權才回到了趙匡胤這一脈。《重屏會棋圖》卷中的政治含意對宋太宗這一支來説實在是太重要了。摹制該圖的時間很可能是在宋太宗朝以後,以此證實趙光義繼承兄位、承嗣天下的歷史依據。另外,宋太宗還是北宋棋壇的聖手,他“留意藝文,而琴棋亦皆造極品”。(葉夢得《石林燕語》卷八),他曾有《太宗棋圖》(一卷)傳世(今軼)。五代各地的棋德和棋風,由於各國多處亂局,影響到社會的穩定,世風日下,棋手人品卑濁,敗則以手亂棋局,使得圍棋格調更加低下。宋朝建元後,太宗極為關注棋德、棋風和棋道,以求建立起秩序良好的北宋棋壇。

《重屏會棋圖》卷所表現的悌行思想在一定程度上影響了北宋文治思想的形成,也是産生該摹本的政治背景。畫中的戰筆描描法和屏中屏的空間手法特別是連續性的時間表述法均為周文矩的藝術新創。古代內涵豐富的畫作傳至今天,因時過境遷,其中有的歷史文化資訊極易被減損,出現平面解讀的現象,最容易被忽略、也是最重要的是:古人作畫的動機或意圖是什麼。筆者反對過度解讀古畫,更反對泛政治式的解讀,但是,當面臨這件《重屏會棋圖》卷獨特的棋局,怎能不讓人記起南唐獨特的主位繼承法和北宋崇尚文治的宮廷政治?

繪畫活動來自於創作動機,創作動機有社會因素和個人因素以及兩者的結合,其中還包括背後操縱者的動機和作者的動機。創作動機來自時代背景,不同的時代背景會産生不同的創作動機,不同的創作動機導致不同的繪畫遺跡。由於時代背景涉及社會政治和歷史文化等諸多方面,還有來自藝術發展自身的風格因素等,其創作動機也是多方面的,如政治、經濟、文化和自娛等,古今繪畫大多如此。如果探考出古人作畫的動機或用意,則會加深對該作品的本質認識,甚至匡正以往的誤識;只有真正弄清古代畫家的創作意圖,才能發現古畫背後的一切,也許那裏深藏著一個觸目驚心的政治事件,或不為人知的情感世界,或文人與社會、文人與文人之間的種種糾結,還有諸多歷史隱秘,有待於我們一一破解。

周文矩是打破單一敘事的開創者

《重屏會棋圖》卷的藝術特色,通常被讚賞的是三個方面:一、作品具有肖像畫的性質,畫中的人物形象不僅精準,而且在平靜中頗具個性,展現了周文矩精湛的肖像畫能力,代表了五代人物畫的藝術成就。二、周文矩以自創的戰掣筆描法勾畫人物衣紋,質感柔細。三、該圖上繪有一屏風,其上繪白居易《偶眠》詩意,屏風中又繪有一山水屏風(圖6),大大增強了畫面空間的縱深感,故此圖之“重屏”得名於此。

其實,畫家的藝術手段還有一個獨到之處被忽略了:周文矩開創了表現連續性故事情節的手法,畫面的人物活動是由正在進行的情節加上此前發生過和將要發生的情節組成的,給觀眾留下一個想像空間。如畫家在《重屏會棋圖》卷中通過相關道具一一呈現出人物活動的三個過程:觀者可以聯想已經發生過的投壺活動(左)、看到正在進行的對弈(中)和聯想將要轉入下一個用饌階段(右)。榻上擺放著投壺等競技體育用具,這是當時上層貴族和文人雅士們喜好的競技活動。投壺被文人士大夫作為培養居心中正、習慣於運用不偏不倚的行事手段。榻上散亂的箭桿,説明兄弟幾個剛才已經玩過投壺。畫中的情節正是對弈的場景,投壺旁的漆器盒裏放著記錄棋局的譜冊,説明他們的弈棋活動是經常性的,且相當“專業”。在其身後的長條食案上擺放著一摞精美的漆器食盒,那是兄弟幾個對弈後小憩時將要享用的點心,一位侍者恭候一側,等待對弈結束(圖1)。

同樣,在屏風畫裏的白居易《偶眠》詩意畫也給觀者一連串的聯想情節:畫中主人公的夫人正在幫他脫去紗帽,三個女僕在鋪床;根據畫中的道具,可知主人公此前曾啜茗讀書,此後將進入夢鄉,三個情節發生的位置分別是前、中、後(圖1),將空間引向縱深的屏風山水,與李璟等四人娛樂情節發生的位置左、中、右相交錯。李璟等四人的活動與屏中畫的情節均表現出人物活動的一個時間過程,兩者的繪畫構思呼應得十分得體,一千多年前的畫家有如此匠心,令人感佩不已。

周文矩是將單一情節和聯想情節相結合的開拓者,打破了單一情節敘事單一的弊端。他在《琉璃堂人物圖》卷裏也是這樣構思的:畫中的單一情節是:王昌齡和他的詩友們正在尋詩覓句,書童們忙著磨墨和準備文具,大案子上擺放著硯臺等書寫工具;聯想情節均為未來要發生的兩件事情:一、諸位文人完成詩句的構思之後,會依次在這個大案上書寫出來;二、畫幅左側石凳上,放著一籠點心,意味著眾雅士們書寫完畢後,照例會在這裡小酌一場。畫中只表現出一個情節,但預告了未來書寫詩句、休憩小酌等兩個情節,使得畫面的欣賞內容豐富了起來(圖2,後半段係摹本,藏于美國大都會博物館)。

這種在獨幅畫中體現一連串情節故事的敘事手段在南唐宮廷被多人效倣,較多地運用到表現文人雅集的活動或其他故事性人物畫中,以描繪一件事情發生的主要過程。周文矩等南唐宮廷畫家開始改變了前朝人物畫環境簡單化和情節單一性的創作手法,大大增強了人物畫的敘事能力,影響了後世乃至當今人物畫的構思技巧。

- 股票名稱 最新價 漲跌幅