名畫軼聞:蒙娜麗莎或為中國人

- 發佈時間:2015-08-26 09:19:34 來源:中國新聞網 責任編輯:胡愛善

資料圖:左圖是《蒙娜麗莎》,右圖是《美麗公主》。圖片來源:東南快報

藝術巨匠達芬奇所作的“蒙娜麗莎”,其神秘微笑數百年以來令藝術家百思不得其解。外媒報道,科學家最新研究顯示,達芬奇筆下的神秘微笑並非唯一,這位藝術巨匠擅長一種特殊繪畫技法。該繪畫技法被稱為“暈涂法”,同時出現在達芬奇的《蒙娜麗莎》和《美麗公主》中。其實,關於西方名畫的研究從未停止,也不斷有關於這些作品的軼聞被曝出。以下,中新網為您梳理這些西方名畫的軼聞。

資料圖:兩個不同版本《蒙娜麗莎》。圖片來源:城市快報

達芬奇:或畫出史上首幅3D畫像 蒙娜麗莎或為中國人

被稱為“年輕版《蒙娜麗莎》”的畫作《艾爾沃斯蒙娜麗莎》被認為是達芬奇在1503年前後所作的一幅未完成作品,而藏于盧浮宮的《蒙娜麗莎》是達芬奇于1517年完成的。兩位德國研究者稱,這兩幅作品有細微的視角差別,作者當年可能是從不同的角度畫了這兩幅畫。

他們認為,如果把這兩幅畫放在一起觀看,就是這個世界上的第一幅立體3D畫像。事實上,他們使用紅藍立體成像技術將兩幅畫結合起來,結果支援了該理論。

此外,對《蒙娜麗莎》畫中女子的身份也存在諸多猜想。有人説畫中人是當時佛羅倫薩城內的一個名妓,也有人説畫中人是達 芬奇本人的女人版自畫像。比較流行的版本為畫中的主人公是當時的新貴喬孔多的年輕的妻子蒙娜-麗莎。

2014年12月,一位史學家又給出了新的猜想。英國《每日郵報》報道,義大利史學家和小説家安傑洛-帕拉蒂科的一項研究顯示,畫家達芬奇的母親很可能是中國人,而《蒙娜麗莎的微笑》正是其畫像,更為令人驚奇的是,蒙娜麗莎的身份還可能是一個奴隸。

不過,並非所有的推測看起來都那麼“靠譜”。英國《都市日報》5月9日報道,幾名“陰謀論者”稱在達芬奇的名畫《蒙娜麗莎》中發現了外星人的痕跡,由此得出結論:外星人的確存在。這些人認為,達芬奇的畫作《蒙娜麗莎》中“很可能隱藏了可以證明外星人存在的相關歷史和宗教事實,以及羅馬天主教會參與的一些秘密勾當”。

資料圖:畢加索的《藍色房間》。圖片來源:人民網

畢加索:女子沐浴圖中藏男子肖像

美聯社報道稱,有專家披露,將畢加索名作《藍色房間》順時針轉90度垂直觀看時,會發現該作品下隱藏了一幅人物肖像畫:一名蓄著鬍子的男子一手托腮,似乎正陷入沉思。這名男子係著領帶,右手戴三隻戒指。這一發現隨即引發了業內和外界的無限遐想。

2008年,博物館研究人員利用紅外線成像技術掃描該畫作,意外地發現了清晰的“畫中畫”。在圖像之下被發現的是個係著領結的男子肖像。畫面中男性有鬍鬚,身體微微前傾,右手托腮。

據悉,《藍色房間》完成于1901年,與畫中所描繪的女子沐浴形象不符的筆觸,曾令專家産生懷疑,並最終發現了這幅“畫中畫”。專家們認為,這幅“畫中畫”是畢加索在創作《藍色房間》之前的作品。

不過,困擾專家的問題仍然存在:畫中的男子是誰?專家已經否定了是作者自畫像的可能。有的專家猜測,他可能是巴黎藝術品商人沃拉爾。沃拉爾曾于1901年主辦過畢加索的首次畫展。專家尚沒有發現任何記錄或線索以證實這些猜測,因此仍在繼續探索秘密。

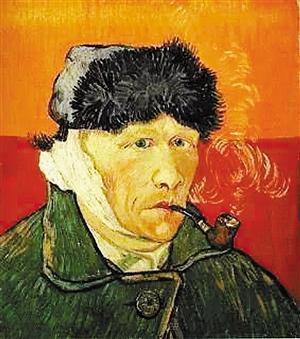

資料圖:梵谷割下耳朵後創作的著名畫作《耳朵纏著繃帶的肖像》。圖片來源:深圳商報

梵谷:耳朵最受關注 其真跡曾被誤認為是贗品

和上述幾位藝術家不同,梵谷最被人們關注的似乎並不是他的畫作,而是他的耳朵。梵谷在35歲時曾割下自己的耳朵。據了解,梵谷割下耳朵後,畫過很多自畫像。其中,《耳朵纏著繃帶的肖像》最為著名。

而就在不久之前,考古學家在法國阿爾勒地區發現一隻耳廓骨。考古學家經過骨骼結構調查與初步分析後認為,這只耳廓骨極有可能就是梵谷割下的左耳。

除了骨骼被發現的地點和骨骼的年齡與梵谷的生平相符,考古學家甚至在被發現的耳廓骨附近,找到了與梵谷自畫像中尺寸相符的煙斗,和一支梵谷的畫筆,煙斗中還塞滿了梵谷最喜愛的煙草。因此,儘管還沒有進行DNA配對檢測,考古學家們仍然確認這只耳朵應屬於這位後印象派畫家梵谷。

除了割下的耳朵被考古學家找到,還有博物館複製了一隻梵谷的耳朵。2014年6月,德國卡爾斯魯厄一家博物館宣佈將展出荷蘭後印象派畫家文森特-梵谷的耳朵。美國媒體報道稱,藝術家蒂姆-斯特比以梵谷的弟弟提奧的玄孫為基因樣本,培育細胞製成了這只左耳。據悉,梵谷與這位玄孫有1/16的相同基因。

作為藝術家,梵谷的畫作在其死後也不斷受到人們關注,其中也不乏拍出天價的畫作。但,一件梵谷的真跡被認為是贗品還比較少見。

2013年,一幅數十年來被認定為贗品的畫作獲得“平反”,最終被宣佈確為真跡,它也成為1928年以來首幅梵谷全尺寸油畫。

這幅名為《蒙馬儒的日落》的鄉村風景畫作已被專家認定為係梵谷于1888年所作,該油畫描繪的是暗灰蒼穹下,彎彎曲曲的橡樹和灌木。梵谷曾在一封日期標明是1888年7月的信中提及,他曾為了“看平原上的景色”而到訪蒙馬儒至少50次。這也印證了這幅畫的真實性。

專家通過從作者的信件、顏料的使用和畫風等多個方面進行了考證,最終還原了該畫的真實身份。

資料圖:《蒙馬儒的日落》。圖片來源:環球網

莫奈:有真跡被誤認為是贗品 還有贗品的贗品

當然,有關真跡與贗品的爭議不僅發生在梵谷身上,莫奈也如此。

2015年3月有外媒報道,芬蘭一個藝術基金會由50年代起收藏的一幅名為《夕陽中的乾草堆》的油畫,因畫上簽名被顏料覆蓋,一直未能確認是誰的作品。芬蘭的科學家使用一種超光譜照相機,對一幅被認為是莫奈的油畫進行了鑒定,確認其為真跡。

這幅被芬蘭塞拉基烏斯美術基金會收藏的作品題為《夕陽中的草堆》,據信是在1950年代從倫敦的一位藝術品商人手中購得的。科學家使用一種超光譜照相機顯示了遮蓋在顏料下面的作者簽名,並且顯示作品創作于1891年。科學家還通過對顏料和畫板的分析證實,這幅作品的確出自莫奈之手。

除了被當做贗品的真跡,還有作品被指為“莫奈贗品之贗品”。

2014年,一家紐西蘭的拍賣行決定把兩幅莫奈畫作倣品的贗品進行拍賣。這兩幅話原本被認為是出自倣造大師之手。

報道稱,有關人士最早認為這幅畫是著名的倣造大師埃米爾-德-霍伊所倣莫奈的《在吉維尼》和《吉維尼小鎮的樹林》贗品,但是後來發現兩幅畫並非贗品大師所作,而是“贗品的贗品”。

這家紐西蘭拍賣行從一位德-霍伊研究專家口中得知這兩幅畫是由倫敦的賭博業者肯-陶伯特所作之後隨即撤下了這兩件拍賣品。