北齊佛像赴臺展出將身首合璧 佛首上世紀被盜(圖)

- 發佈時間:2015-05-06 09:58:46 來源:中國新聞網 責任編輯:郭偉瑩

原標題:北齊佛像赴臺展出將身首合璧 佛首上世紀被盜(圖)

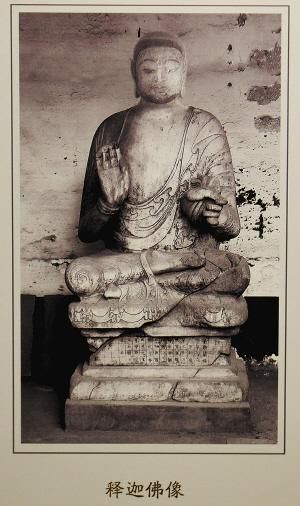

佛首被盜前曾留下的圖像。(翻拍)

現存于省博物院的“趙郡王高叡造釋迦牟尼佛像”。

“佛身還在,佛首哪去了?”去過河北博物院曲陽石雕展展廳的中外觀眾無不為精美的石雕所傾倒,但其中一些身首分離的石像也令人分外惋惜。現在要告訴各位一個好消息,正在河北博物院展出的一尊北齊漢白玉釋迦牟尼佛像,佛首和佛身離散18年後即將合璧。該佛像來自石家莊靈壽幽居寺,佛首上世紀九十年代被盜,去年現身寶島台灣,經過海峽兩岸的共同努力,這尊佛像將身首合一。這種被盜佛首與佛身離散多年再度合體在河北尚屬首例。

昨日,陳列于河北博物院曲陽石雕展展廳的這尊漢白玉釋迦牟尼佛佛身裝車起運,將經北京空運至台灣,先於五月下旬在高雄佛光山舉辦的《河北省佛教文物展》上與佛首團聚並公開展示。整尊佛像有望于明年初回到石家莊,在河北博物院與家鄉人見面。

驚喜

星雲大師玉成:失蹤18年的佛首找到了

整個故事還得從1996年説起,當年2月7日20多名犯罪分子從距靈壽縣城50多公里的幽居寺盜走了北齊釋迦牟尼佛佛首等文物,手法十分專業。當年4月案件被偵破,一些文物被追回,但佛首卻不知去向,有跡象表明佛首被盜不久就流失海外;1997年幽居寺的釋迦牟尼佛等三尊大型佛像佛身和其他小型佛像運回省會;2013年河北博物院試開館,釋迦牟尼佛等三尊佛身在曲陽石雕展廳齊齊亮相;誰也沒有料到,2014年6年,河北省文物局接到一個國家文物局的電話,令這尊失蹤了18年的佛首再度現身於人們視線中。

原來,2014年初,有佛教信徒向高雄佛光山佛陀紀念館館長如常法師提出,要把一尊北齊的釋迦牟尼佛佛首捐獻給佛光山。如常法師向年近九旬的佛光山開山宗長星雲大師彙報了此事,他們查閱相關資料後發現:這尊高47釐米、重達80公斤的佛首,很像1996年河北靈壽幽居寺的被盜文物。星雲大師認為,佛教文物是人類重要的文化資産,屬於全人類共同所有,應該讓佛首回歸原處。其後他通過有關方面聯繫上國家文物局,表示一旦確認佛首確實是河北幽居寺被盜文物,願意將其捐回河北博物院。

“去年6月河北經過多方調查,蒐集了早期拍攝的照片等資料。河北等地專家還專程到台灣對佛首進行鑒定,很快確認該佛首確實是幽居寺的被盜文物。台灣方面去年決定交還佛首,同時他們也提出,先期在台灣佛光山舉辦捐贈儀式和相關展覽。經國臺辦批准,並與臺方協商,國家文物局與佛光山文教基金會簽署捐贈協議,將該尊佛首的所有權移交國家文物局。”河北省文物局博物館處處長李寶才昨天透露,今年5月23日在高雄佛光山佛陀紀念館揭幕的《河北省佛教文物展》,將展出包括這尊北齊釋迦牟尼佛在內的54件套共77件文物。“這批文物來自我省的河北博物院、邢臺、衡水、蔚縣和定州等地。”展覽開幕式上有捐贈儀式,展覽結束後這尊北齊釋迦牟尼佛將回到內地,並將先後在北京國家博物館和河北博物院舉辦佛首回歸儀式。河北博物院院長羅向軍則説,整尊佛像預計明年初回到該院:“在院裏完成修復,並與大眾見面。”

值得一提的是,星雲大師曾説“來來往往,你來我往,不分你我就是一家人”,為此台灣佛光山積極推動兩岸文化藝術交流,近年來這裡舉辦過“山東青州龍興寺佛教造像展”等展覽,而今年的《河北省佛教文物展》尤其盛大。

現場

白紙裹身:運輸箱為千斤佛身量身定做

每週一是河北博物院的例行閉館日,但昨天該院南區東北角的曲陽石雕展廳卻分外熱鬧,來自北京與河北的專業人士攜手合作,將陳列於此的北齊釋迦牟尼佛佛身裝運上車運至北京。其中負責佛身裝運的6每人平均來自北京某專業公司,該公司專業從事國際藝術品包裝運輸及配套服務,為境內外的各類博物館、藝術館以及個人提供藝術品的運輸等服務。他們手中一張佛身的體量表寫明,佛身高1.59米,寬0.95米,厚0.5米,“重量預計在一千二三百斤。”一名負責人介紹。

記者看到,佛身先是被一層白紙仔細包裹,之後被保險帶牢牢地固定好,胳膊、頸部等關鍵部位又墊上泡沫海綿。“紙是杜邦紙,透氣不透水。佛身背部有裂紋,打上綁帶是保證安全”。隨後在6名壯勞力的護送下,小型鏟車將位於佛身頭部的繩結輕輕吊起,再緩慢將佛身放到一個箱子底座上。工作人員透露,運送佛身的組合箱是為佛身量身定做的,“用高密度板製作而成,佛身進入箱子裏後,胸部和腿部還要用特製的卡板固定。運送時佛身是躺著的姿勢,以保證萬無一失。”

價值

造像者是北齊皇親國戚

“河北博物院展出的這麼多石造像中,這尊北齊漢白玉釋迦牟尼佛意義不一樣。就因為它的造像者不是一般人。”昨天,國家文物鑒定委員會委員劉建華如是説。

初建於東魏、北齊時期的幽居寺位於靈壽縣縣城西北55公里沙子洞村北側。歷史上北齊諸帝多信奉佛教。西元556年,時任定州刺史、六州大都督的趙郡王高叡遊歷太行,當他來到靈壽縣朱山腳下時,馬上被這裡的美景所吸引,“一見而不歸”、“暫遊而忘返”,下令擴修此地的寺院。高叡是北齊神武帝高歡之弟高琛的兒子,是北齊皇裔宗親、三朝元老,他的一生見證了北齊從弱到強,又從強走向衰亡的過程。高叡為官清正,但他少時父母俱亡,36歲時因交惡太后被誅殺。而他擴建幽居寺最重要的目的,就是放置其為亡伯、兄、父、母、妻及自身功德而虔誠敬造的釋迦牟尼佛等三尊石佛像,這三尊石佛當時就被安放在幽居寺塔內,位於塔內正面(北面)中央的就是此次將赴台灣的釋迦牟尼佛。

劉建華透露,這座釋迦牟尼佛的藝術價值很大,“採用了中國最好的石頭——河北曲陽的漢白玉,石質緊密。出自當時朝廷裏最好的雕塑家,佛像衣紋刻畫得非常細,代表了皇家風格。佛首肉髻變低變平,面相變圓,是北齊最標準的做法。”曾于上世紀90年代實地領略過這座佛像風采的劉建華記得,這座石佛頭雕低平磨光肉髻,面相豐滿,雙目微啟,神態安詳。身著偏袒右肩袈裟,手腕戴鐲,無論是姿勢還是神態都反映了北齊時期的審美觀。“佛像身體健壯、豐滿的雕刻手法,受南朝流行的張僧繇畫風的影響,張僧繇人稱‘張得其肉’,在中國古代畫壇獨樹一幟,追求人的身體健壯、肌肉美。佛像薄衣貼體,好像從水裏出來,則是曹仲達‘曹衣出水’的畫風。”這座佛像還很有河北特色,“他肩膀上衣服的紋飾,很多人稱之為Y字形,雲岡石窟幾尊最大的佛像都有這種紋,是河北傳統藝術造像風格,這種工藝到北齊還在傳承。”

有意思的是佛像底座上還有題記,劉建華強調:“最重要的就是這個題記,既有確切紀年,又有造像者以及為之造像人的姓名、官職,還有所造佛像的佛名。這在北朝基本是沒有的,皇家成員在佛像上寫下自己的名字、造的佛像名稱等很少見,這是一個孤例。”

今天人們在河北博物院展廳內看到的這尊佛像主體是米白色,但劉建華透露,事實上這座石佛還有彩繪,“佛頭的眉毛眼睛都有彩繪,嘴唇還有紅色彩繪,非常漂亮。袈裟上有紅色和黑色,但目前已經掉了。”當年劉建華被佛首的美深深打動,還畫了張佛首的線圖。去年台灣方面將佛首的四面圖像寄給她後,劉建華一眼認出,這尊佛首正是來自靈壽幽居寺。