四川夫妻生11個孩子家境貧困 丈夫:存錢不如存人

- 發佈時間:2016-04-06 10:16:15 來源:中國青年報 責任編輯:郭偉瑩

何家的全家福,照片缺了父親何洪、大姐和被送走的老十一。

□因為信奉“存錢不如存人,人多好辦事”,這對夫妻生了11個孩子,從此掉進“黑暗的陷阱”。

□懂事的大女兒突然有一天像“吃了火藥一樣”,離家出走了。她誓言:“我要讓所有看不起我的人以後都羨慕我。”

□成績好、夢想著“當兵”的老二,被這個貧窮的家庭秤砣般往下拽,他離自己的夢想越來越遠。

□“冰火兩重天”的老五可以突然抄起板凳,砸向80歲的老人,説 “我心裏只有仇恨。” 另一方面,她又如水般依戀這個破碎的家,説“我以後一定不會離開這個家,我要照顧他們所有人”。

□我們記錄這個灰色的扭曲的家庭,不是新聞人在獵奇,而是希望更多的人、機構能參與反思:這個極端家庭出現的時候,“我們”在哪?“我們”還能做什麼?11個孩子怎麼辦?

-------------------------------------------------------------

張杏子很多時候都覺得,這個家快“垮”了。

11個孩子的衣裳、丈夫撿回來的破爛衣服和鞋,被她一道胡亂塞進裝化肥的口袋,活生生壘出一座1米多高的“小山”;中午剛煮過面的鍋隨便用渾水衝衝,在結滿污漬的桶裏抓一把米,就開始熬粥;孩子放學回來,尖叫聲、哭鬧聲此起彼伏,她沉默地往灶裏添柴,頭也不抬一下。

這個47歲的女人説自己太累了,連“最後一丁點兒精神”也沒了。

一個半月前,四川遂寧蓬南鎮大山深處的三台村,熱鬧的年味被一場血案攪破。呼嘯而過的警車帶走了涉嫌故意傷害罪的何洪,也讓這個擁有11個孩子的家庭,沒有了爸爸。

哭腫了雙眼的張杏子開始信命。在她眼裏,這一切似乎都是“老天爺的懲罰”:要不是孩子生多了,家裏太窮,何洪哪會帶上兩個小女兒去村裏的廟蹭吃蹭喝,又怎麼會和守廟人發生衝突。

要不是孩子太多,還沒時間教育好,讓家裏在村子和鎮上的名聲“太難聽”,成績優秀的大女兒也不會覺得“別人看不起自己”,扔下學業和全家人,一走了之。

她整宿整宿地睡不著覺,生怕一睜眼家裏的米桶就見了底,沒有經濟來源的全家“活不了幾天”。她更怕做飯的間隙一抬頭,摸不準心思的老五、內向的老三也學老大,一聲不吭地離開了家。

“這個家不是家,就是一個黑暗的陷阱。”是這11個孩子的母親如今最常説的話。

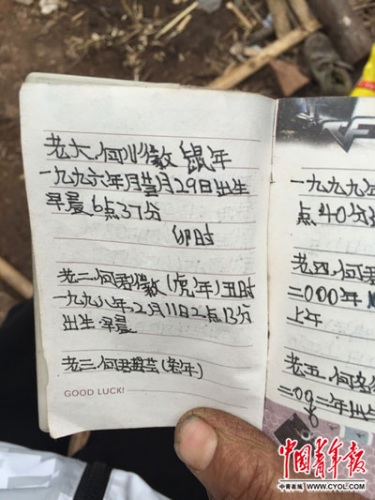

記錄了每個孩子出生時間的本子。

被11個娃一點點填滿

許多時候,這個藏在金黃色油菜花田後的兩層磚房,和大多數留守家庭一樣寧靜,張杏子安靜地洗衣、喂豬、做飯。

半年前被小混混捅了一刀的四兒子,倚靠在“衣服山”上,從一個麻布口袋裏掏出乾癟的花生,緩慢地咀嚼。

屋子前扔滿了破洞的塑膠盆子、爛自行車以及半截鋤頭,那都是何洪這20來年從外面撿回來的“寶貝”。張杏子赤腳從上面走過,神情漠然地把晾幹的衣服揉成一坨,扔向四兒子的身後。

直到太陽從山頭落下,一連串笑聲打破寧靜,7個還在上學的孩子陸續回家了。又到了張杏子一天之中“最頭痛的時間”,孩子們扭作一團,老五推老六一把,老八又踢了老九一腳,家門口的櫃子和鍋被撞得砰砰作響,不到5分鐘,哭聲就冒出來了。

張杏子坐在不遠處燒火,她已經習慣了孩子的哭聲,“都聽十幾年了,能有啥反應”。

最早生下孩子時,丈夫在鎮上的工地打工,她一個人操持家裏的幾畝田地,公公婆婆走得早,這個年輕的媽媽用背篼裝上孩子,放到田地旁邊的樹下,一邊看孩子,一邊幹農活。

哭聲就是從那個時候開始進入她的生活的。孩子一哭,她丟下手裏的活,急匆匆看娃,農活根本幹不完。

孩子一年年多了起來,自打1995年底跟著何洪來到四川,5年間他們一口氣生了4個孩子。她和丈夫狠下心,在背篼底下鋪上枯草,把孩子放進去,冬天再加一床小被子,幾個破洞的背篼就擱在屋裏。關到府,一路小跑到田裏,只有這樣,她才能“快點幹活,早點回去帶孩子”。

可就算把鋤頭揮得再快,張杏子也知道,“娃娃該受的罪一個都跑不脫”。

幾乎每天中午從地裏回來,她看到的都是這樣一副景象:背簍裏全是屎和尿漬,蹭了一身的孩子哇哇大哭,滿屋子都是臭味。

那幾乎是她最忙的一段日子,她像“發了瘋”一樣洗孩子的衣服,每天中午都只吃冷稀飯和鹹菜,因為不生火的話,她能省下不少時間,多洗幾件衣裳。

丈夫每天回家都會捎來“戰利品”,有時候是小孩的衣服,有時候是破傢具和爛鞋子。張杏子愛乾淨,她會把撿來的東西分類歸置好,屋前要掃得乾乾淨淨,趕上空閒,就去賣掉廢品。

當時,破鞋子的價格是一角二分錢一斤,張杏子滿心歡喜,只要自己背得多一些,回來的時候,一定可以給孩子們從鎮上帶點吃的。

但如今,回憶起過往種種,這個滿頭油垢的女人只覺得“可笑”,“都是命中註定的,娃兒生多了,自然就在造孽”。

她至今記得那個午後,從田上回家,左找右找也不見三女兒,最後,她在門前的坡底找到了女兒,“丁點兒大”的女兒活生生從坡上摔了下去,頭破了洞,血流了一地,卻一聲不吭。

沒多久,六女兒爬上了二樓的窗戶,隨後重重地掉下,後腦勺的傷口像關不上的水龍頭,血一個勁兒地往外涌。

“落下去的人為啥子不是我嘛!”張杏子的右眼已不太靈光,眼淚順著臉上的皺紋流下。

家裏的二樓後來被夫妻倆用廢品填滿了,孩子再也上不去了,可張杏子心裏清楚,“家要不行了”。

孩子還在一個接一個的生,她洗衣服的速度已經跟不上衣服弄臟的速度了,丈夫收回來的廢品她也沒心思再收拾,屋外的空地就這麼一點點,變成了一座垃圾山。

一樓的家裏也塞滿了收回來的爛衣服,一下雨,濕衣服就漂在地上,從屋內流到屋外。廚房、客廳、飯廳,也一個接一個地從這個家裏消失,灶臺如今被安置在成堆的垃圾廢品中,洗菜、切菜的地方則在豬圈旁。

孩子放學後的何家。

“不害怕,我心裏只有仇恨”

從1996年開始,陸陸續續有11個孩子在這個家庭降生。張杏子不止一次地勸過丈夫,別生了,別生了。可何洪每次都罵她腦子笨:“存錢不如存人,錢是死的,人是活的,人多不求人。”

直到2012年,43歲的張杏子生了最後一個孩子,那是女嬰。在和政府的“談判”中,何洪同意給妻子做節育手術,條件則是解決家裏幾個孩子的戶口問題。

“我當不了家,他要生我也只能生。”張杏子低下頭,悶聲道。

這個只有小學文化的農村女人能做的,不過是把白米粥熬濃些,鹹菜多放一點點,讓孩子多吃些。

如何填飽肚子,一直是這個家庭的頭等大事。何洪經常帶上兒女去村裏的廟蹭吃蹭喝,有時候是老五老六,有時候是老八老九。大年初九那天,是老五老六跟著一起去了廟裏。

口角也一如既往地發生了。

守廟人脾氣不好,老跟這家人作對,有時候張杏子去收吃剩下的飯菜,他拿著木棍在裏面攪來攪去,“看看有沒有偷我們的碗筷”。這回,老五老六又在廟裏跑跑跳跳,守廟人火氣躥上來,難聽的話一句跟著一句往外蹦。

喝多了的何洪沒忍住,和守廟人扭打在一起。慌亂中,守廟人拿刀砍向了何洪的後腦勺。

誰也沒注意到,13歲的老五突然抄起板凳,朝80歲的守廟人砸了過去。

啪啦一聲,守廟人倒地,發出幾聲哀嚎,紅色的血慢慢流出。一旁的何洪撲了上去,給了守廟人致命一刀。

“不害怕,我心裏只有仇恨。”老五平靜地説。

這個扎著馬尾辮的姑娘説,自己已經“受不了那些人的欺負了”,她見過守廟人不停羞辱家裏人,母親卻只低著頭不敢辯駁;她見過村裏人來數落家人,還威脅“你要敢打我,我喊我兒子抓你們”;她見過上幼兒園的弟弟被老師要求背對黑板一學期也不發書、見過跟自己最親密的老六被單獨安排在最後一排、見過班上同學一見到她就喊“×××來了,快跑,哈哈哈”。

事實上,何洪在修廟時,曾幫著挑水、砍樹,出力,廟裏的人曾許諾,他可以去吃飯。“我不知道他們為什麼要這樣對我們。”老五咬著嘴唇説。

她也曾努力想要融入學校的集體,可她穿得太臟了。這個青春期的少女曾衝著母親大發脾氣,“給我錢,我要請同學吃飯”。

錢最後是要到了,可老五説,“我在學校沒有朋友”。

當著記者的面,她握緊拳頭,朝七妹的腦袋狠狠砸去,“就像這樣,仇恨!”她仇恨學校嘲笑她的人。

似乎每個村裏人都不訝異老五的拳頭。有村民説,自己親眼看到老五帶著弟妹來偷自家的果子。他生氣,想教訓下個頭最大的老五,結果,“你一兇,那個老五比你還兇”。

“太嚇人了,這麼小的女娃娃,哪個惹得起嘛。”他給自己兩個兒子下命令,不要再跟何洪家的孩子一起玩。

血案發生前,老五整日帶著弟弟妹妹滿村轉悠,他們看到李樹就去摘果子,路過苞谷地就掰幾根玉米棒子,鄰居家的田地對他們來説更像是遊樂場。

直到鄰居找到府,張杏子終於發現了幾個孩子幹的“好事”。有人在屋外破口大罵,“一根苞谷吃不飽,一張賊皮背到老”,她在屋裏默默流淚,摁住孩子,一句也不敢還口。

這個外地女人已經把訴求降到了很低很低,“只要娃娃不討人嫌就好了”。鄰居罵完,她哭著訓斥孩子,不準他們再偷東西。

但小孩的舉動已經在這個上千人的村落,傳開了。

提起這家人,一名正在犁地的村民忍不住皺眉,“太沒教養了,跟這些娃娃是講不通道理的”。

村子有關於這家人的各種説法。有人説,何洪是“罪魁禍首”,“他一天到晚都喊那些娃兒去偷東西”;還有人神神秘秘地説,計生辦的人曾經都給張杏子上了環,又被何洪取下來了;還有人懷疑,這家人不停生娃,就是無賴想靠政府養起,“一家人都莫出息”。

張杏子越來越覺得這一切都是“老天的懲罰”。“丈夫最初為了補貼家用,連死人錢也賺”。方圓幾裏有人過世,都是他去給死者理髮修面,家屬要一把火燒了遺物,他卻搶著拿回來,為的是給家裏省幾件傢具。

“這不就是報應嗎!”眼淚啪啪往下掉,她的喉嚨快發不出聲響了,這個矮小的女人説自己“從來沒做過什麼壞事”,只除了一件,“娃娃生多了”。

何家全家福

“我要讓所有看不起我的人以後都羨慕我”

上初中的大女兒仿佛一夜間多了不少心事,可張杏子只是感覺“很久沒和老大説説話了”。她太忙了,女兒的生日是很難想起的,如果記起就煮個雞蛋。11個孩子的名字她也常常搞混,她説自己腦子“不好使”,家裏撿的狗連名字也顧不上取。

她常安慰自己“大女兒最乖,沒什麼問題”,以至於衝突爆發的毫無預兆,一度讓這個農村婦女“搞不清狀況”。

那個下午,懂事溫順的大女兒像“吃了火藥一樣”,向張杏子劈裏啪啦發泄著心中的委屈,女兒聲音很大,眼淚唰唰地流。

“一個禮拜吃飯只有10塊錢,我天天在學校餓著肚子看人家吃肉,你曉不曉得!”

“從小到大一件新衣裳都沒得,天天臟兮兮的,沒得朋友,老師還把弟弟的位置調到最後一排,我們一直被人家看不起!”

“你曉不曉得,你們生這麼多娃兒,別人天天都在背後嘲笑我們!”

女兒哭得上氣不接下氣,張杏子用手使勁兒摁住“疼得要裂開”的胸口,好像下一秒就沒法呼吸,老大的話像刀子一樣在割她,“我要出去打工了,我一個人也可以過得很好,我要讓所有看不起我的人以後都羨慕我”。

17歲的老大扭頭走了,那是2013年。

家庭的傷口越撕越大。老四自從去年在職高被人捅傷後,一直在家休養。半年前,老四開刀後,為了止疼,何洪做主讓醫院給孩子打了過量的止痛針。

一回家,張杏子就發現兒子變了:臉肥了一圈,舌頭總像被夾著,説話也不清晰了。更可怕的是,老四的脾氣“變差了”。

夜裏,動過刀的腸胃開始發疼,老四把木板搭成的床搖得丁零當啷,他怒吼幾聲,站起身,一把提起十一歲的妹妹,像“老鷹抓小雞”一樣,狠狠地砸向地面。

張杏子勸不住,她的聲音吼再高,也沒人聽她的。這個頭髮淩亂、眼睛佈滿血絲的母親,就這麼眼睜睜地看著,老五老六撲上來,和摔了老七的四哥扭打成一團。

她知道,“老四以前不是這樣的”,雖然成績差一點,但對弟弟妹妹卻從來沒有壞心眼。去年因為媒體報道,才讓老四和輟學在家的老二有了去讀職高的機會。

何洪當時特別興奮,為了湊800元學費,他把幾個兄弟家又跑了一遍,可臉上始終是笑著的。

在那之前,因為低保、戶口、溫飽,何洪常常“求人”,他從親戚家求到鎮上、縣裏,不斷地作揖、下跪、磕頭,還時不時寫信打電話,他家裏的電話薄堪比縣鎮機關部門辦事通,從縣領導一路到村支書,每個人的辦公電話和私用手機,他都有。

每封寫給政府的信的結尾,他都説,“希望這群無辜的孩子在黨的陽光下能夠生活、成長、成才”。

張杏子回憶,打從2008年“汶川大地震”後,何洪的薄荷水生意做不下去了,他的主業變成了“天天跑政府”,“除了求政府幫忙,我們還能做啥子?”

但在政府的眼裏,這是“無賴”的表現。蓬南鎮一位副鎮長,此前接受媒體採訪時曾表示,“政府也相當頭痛”。他説,何洪“很無賴”,隔三差五就到鎮政府要補貼,如不同意就到縣裏信訪,“我們很多時候只能息事寧人”。

靠這辦法,何洪“求”來了頭幾個孩子的戶口,和全家一月880元的低保。

可唯獨他最關心的“孩子的出路”問題,始終沒有解決。

何洪對最大的兩個兒子有過很多設想,從考大學到開挖掘機再到學技術,他的中心思想是“賺錢”。所以,那個能送兩個孩子去職校學技術的機會,他想都沒想,一口便應了下來。

只是誰也沒有想到,在職高,兩兄弟被學校的小混混盯上,收保護費不成,對方動了刀子,老四急眼了,撲上去搶刀子。

他的血也流了一地,整個宿舍都是紅色的,腸子外翻,二哥每次回憶起眼眶都是紅的,“老四傻啊,造孽啊”。

老四回來還沒過完春節,父親也進了看守所,這個家眼看著,就要垮了。

剛滿18歲的老二以一種超乎想像的速度“成熟了”。他撿起了父親的電話薄,用破塑膠袋分類裝好弟弟和父親的材料,沿著父親的路子開始向村上、鎮上、縣裏求人。

因為媒體的曝光,何家人已成了當地“丟人的事情”,有人衝著這個男孩罵道:“你父親是殺人犯,你們一家都是渣滓,不配得到政府的幫助。”

1米6齣頭的老二最近一個半月瘦脫了形,為了“救”父親,他自己翻出破了邊兒的法律書籍,每天跑完政府就回來看,儘管,那上面的內容對他來説更像是“天書”。

這本不該是他要走的路。

成績中上的老二被父親寄予了“考大學當能人”的重任,後來家貧輟學,父親也送他去安徽,“跟著村裏人見見世面”。因為年紀太小找不到合適的工作,再回到村裏時,這個少年平靜地接受了父親新的安排——跟著他“跑政府”,順路撿垃圾。

他不止一次地在街上碰見了以前的同學。每次,他都會提提背簍,弓著身子,把頭埋得很低,腳步加快,躲同學。

“幸運”的是,好幾回都跟對方擦肩而過了,也沒人喊住他。

這個18歲的少年説,自己已經逐漸忘記“要去北京當兵、保衛天安門”的夢想了,儘管手機裏還存著合肥高樓大廈的圖片,但他心裏清楚“再也不可能看到那樣的風景了”。

這個家庭秤砣般拽著掙扎向上的老二,他離自己的夢想越來越遠了。

被現實“催熟”的他明白了一些事情。比如,初中“考過年級前30”的他頭一回發現,“求人辦事好難好難啊”,難過了任何一道考題。

“不曉得哪門回事,我爸爸想讓我們家人多力量大,結果我們一家現在是村裏頭最讓人看不起的家庭。”他苦笑。

“存錢不如存人,真是想錯了”

老二手裏有幾封父親從看守所寄回來的信,信上是出人意料工整的筆跡,父親絮絮叨叨地告訴兒子,“一定要保護照顧好媽媽”,“要守法,犯了法很可憐,法律沒有人情可講,像水電一樣無情”……

“存錢不如存人,真是想錯了。”每一封信都有這樣的感嘆。

“哎,可惜晚了。”張杏子嘆息道。

在生孩子這件事上,沒有人勸得住曾經的何洪。 “這些娃兒出一個能人,就可以帶一群,到時候一家人都致富。”何洪三言兩語,打發走了來勸説的嫂子。

當勸説的對象變成計生幹部時,何洪的態度依舊強硬。“我們窮,交不起罰款,他們也就不管。”嫂子還記得,有一回,計生幹部都把張杏子綁到了手術臺,後來,“兩口子硬是又哭又鬧跑脫了”。

張杏子説,其實跟著何洪從上海來到四川時,她就想好了,要生一個兒子一個女兒,“兒女雙全最好”。

之前在上海洗了好幾年盤子的她還想過,以後要讓孩子好好讀書,“再莫去洗盤子,讓人家笑話”。

不過這些,她始終沒和丈夫説過。事實上,夫妻倆的交流很少,何洪當過挑夫,挑好幾裏路的東西才掙一兩塊錢,此外,還給牲畜看過病、給過路人賣薄荷水。她也沒閒著,鎮上哪辦酒席,張杏子都會去打下手洗盤子,“跑得比哪個都麻溜”,為的只是走時能帶幾個剩菜,讓家裏的孩子開開葷。

夫妻倆太忙了,忙到老五老六自己學會了説話,老八老九自己學會了走路。

被摔壞的老六隻會傻呵呵地笑,吃飯的時候,她會端上一碗粥,跑到鄰居家門前,一邊吃一邊衝著別人笑,粥順著嘴巴往下掉, “精神已經不行了”。

她的後腦勺留下了一道如同蜈蚣般的印跡,那是赤腳醫生何洪給女兒做完“手術”後留下的針印。

家裏窮,醫院是去不起的,用藥都是高中文化的何洪自己挑的,就連妻子生小孩,也是何洪接生。

衛生常識和家教一樣,幾乎沒在這個家庭存在過。

張杏子懷著小孩照常幹農活,好幾次生孩子當天早上還在割豬草,生完孩子,她不知道什麼是“坐月子”,也沒肉可吃、沒奶可喂,還要天天把手浸在冷水裏給娃娃洗衣服。

後來去鎮上幫廚多了,她第一次聽説還有産假這種東西。

“我們懂不起啊,都是我們當媽當爹的害苦了娃娃,讓他們沒吃到好的,沒得營養。”何家的孩子個頭都比同齡人矮小。老七11歲了,只有1米出頭的個子,像幼兒園的孩子。

老八老九快滿10歲了,至今仍在讀幼兒園。血案發生前,何洪天天嘆氣,家裏現在沒有一個孩子能把書讀好,或許“一個能人也出不了了”。

唯一讓夫妻倆欣慰的是,孩子雖然調皮幹了壞事,可是,老五老六總會把學校發的免費營養餐裏的牛奶帶回來,給還在幼兒園的弟弟妹妹喝。每天接送老八老九的任務,也落在13歲的老五身上。

事實上,大多數時候,只要不提及那些歧視、羞辱,老五都是“溫柔”的。有記者來訪給家裏帶來食物,她會笑著邀請記者留下一起吃晚餐,細心地詢問,記者在哪住、方不方便,甚至邀請記者“留下來一起住吧”。

就連一向沉默的三女兒也迅速地挑起了家裏的擔子,這個平時住校的17歲姑娘,週末默默幫母親割豬草、做飯、帶弟弟妹妹。一次,幹完一天的活兒,老三躺在母親身邊,低聲嘆氣,“媽媽,我不曉得我考不考得上高中啊,好緊張”。

張杏子下意識地脫口而出:“你好好讀書,平時多花點時間學習,就行了嘛。”

話音剛落,張杏子自己卻哭了,“都怪我們,你週末都要幹活,哪有時間學習啊?所有的事情都是我們當媽老漢的責任,娃娃有啥子錯嘛……”

三女兒沒有回她。

“上一代的事情不管對錯,已經來不及了,至少把這一代教育好行不行?”

何洪被抓走已經一個半月了,張杏子變得有些神經質,她會朝任何一個向她搭話的人哭訴,丈夫是被冤枉的。

這個47歲不善交際的母親不放過一絲機會。她求前來採訪的記者給兒子找個工作,求學校的老師不要再針對年幼的孩子,甚至對跑來看她笑話的中年婦女,她也忍不住哀求,“那你幫幫我兒嘛,幫幫我們嘛”。

有好心人來訪,張杏子必會拿出家裏最拿得出手的食物——土雞蛋。她為客人煮一碗麵,不知道該如何表達心意,一口氣放了4個雞蛋。

這個農村婦女心裏還有個“卑微的願望”——等老大回來。大女兒走後,只在過年時回家,儘管曾經“頭也不回”地離開,可每次回家,大女兒總是不忘買好肉、水果、米麵油,甚至會給鄰居帶水果,“請他們平時照顧一下媽媽”。

今年大年初一,大女兒回來了,雖然嘴上沒説,但張杏子看得出來“老大對弟弟妹妹的關心”,她買了許多吃的。

可坐下來沒多久,弟弟妹妹就爬到大姐的包旁,開始往外翻找還有沒有吃的,本子、手機……統統被扔了出來,大女兒臉色通紅,衝著母親大吼:“你看看,你們把弟弟妹妹教成啥樣子了!”

大年初四,跟母親最後扔下一句“都是你們害了這個家”後,大女兒走了。後來,連家裏的電話也不接了,如今,沒人知道她在哪兒。

5天后,她的父親倒在血泊中,進了看守所。

白天,整個家只留下了“每天都心神不寧”的張杏子,和精神時而失常的老四。有那麼一瞬間,她打算把小一點的孩子送走,一個人回老家。可馬上,她就放棄了,“我好怕他們把娃娃抓起,賣他們的器官,一想到我就怕”。

只是如今,她再沒有力氣為兒女做任何事了。這個急速衰老的母親,頭疼、肩疼、腳也疼,路走得歪歪扭扭,重活都幹不了了。

不過在她還有不多的一點力氣時,夫婦倆終於做了一件“正確的事”:把最小的老十一送給了親戚撫養,再不過問。

“學校也只能盡力幫他們減免學雜費,再提供午餐,其他的我們也做不了。”蓬南鎮小學一位副校長很為難,“這家人的娃娃心理健康肯定很重要,但我們一個農村學校,哪有這種資源來幫忙哦”。

在外人眼裏,似乎沒有一雙手能真正幫助到這家人。

“我最擔心的還是娃娃的問題啊。”11個孩子的堂哥説,“這些娃娃不教育好,以後很有可能成為社會渣滓了呀!”

“上一代的事情不管對錯,已經來不及了,至少把這一代教育好行不行?”他急促地問。

4月初的川東山區,草木鬱鬱蔥蔥,金黃的油菜花讓整個村莊顯得生機勃勃。可往油菜花深處走,才能發現藏在油菜花田後的這個家庭,陰冷破舊的氣息揮之不去。

老五時不時會去村裏的路口,她在等大姐和父親的歸來。儘管,她甚至“有點記不清大姐樣子了”,但她“從來不恨大姐”。

相反,這個小眼睛姑娘用力地睜大了眼睛,“我好想她”。她的眼淚涌了出來,“只有她在,這個家才是完整的”。

“我以後一定不會離開這個家,我要照顧他們所有人。”站在油菜地旁,大風吹起她的髮發,老五一字一句説道。