我國産能利用率為78.7% 産能過剩問題仍突出

- 發佈時間:2014-11-18 07:53:00 來源:中國經濟網 責任編輯:羅伯特

|

産能利用率低,是産能過剩行業最直觀的特點。我國産能利用率目前為78.7%,處於較低水準。這説明,當前我國産能過剩問題仍然十分突出,凸顯化解産能過剩的進程緩慢而艱難。治理積重難返的産能過剩問題,亟需市場和政府“兩隻手”共同發力,真正建立起長效機制

産能利用率處低位

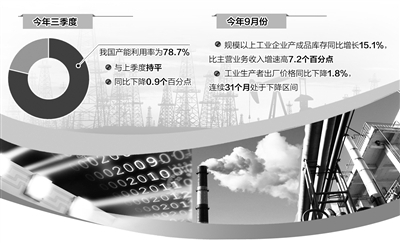

在不久前全國政協經濟委員會舉行的座談會上,國家統計局副局長謝鴻光介紹説,今年三季度,我國産能利用率為78.7%,與上季度持平,同比下降0.9個百分點,處於近4年來的較低水準。

産能利用率低,是産能過剩的直接體現。歐美國家一般認為,産能利用率在79%至83%區間屬於産需合理配比。我國目前78.7%的平均産能利用率水準看似與合理區間差距不大,但不少行業的産能利用狀況其實堪憂。中國企業家調查系統組織實施的“2013中國企業經營者問卷跟蹤調查”顯示,我國有19個製造業産能利用率都在79%以下,有7個産業産能利用率還在70%以下,只有2個接近79%。

産能利用率持續降低,意味著儘管近年來政策措施層層加碼,但化解産能過剩的進展十分有限。更加值得注意的是,我國産能過剩的範圍,已經從鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、造船等傳統産業擴展到戰略性新興産業。例如,根據國家《汽車産業“十二五”規劃》,到2015年,我國新能源汽車的産銷將達100萬輛。但據不完全統計,到明年年底,全國新能源汽車産能規劃達到550萬輛,遠超現有的産銷水準。

在産能過剩的影響下,工業企業的日子不好過。據謝鴻光介紹,9月份,規模以上工業企業産成品庫存同比增長15.1%,比主營業務收入增速高7.2個百分點,工業生産者出廠價格同比下降1.8%,連續31個月處於下降區間;環比下降0.4%,今年以來連續9個月下降。其中,煤炭開採和洗選業,黑色金屬冶煉和壓延工業出廠價格同比下降10.6%和7.9%。

不少行業企業的生産經營面臨著巨大困難。數據顯示,儘管鐵礦石價格持續下跌,但整個鋼鐵行業依然處於盈虧邊緣。前三季度,重點統計鋼鐵企業累計虧損面25%,虧損額80.86億元,銷售利潤率僅為0.71%。而根據中經産業景氣指數監測,經初步季節調整,三季度煤炭産業實現利潤同比下降51.0%,全行業銷售利潤率為2.7%,比去年同期低2.6個百分點,比全部工業平均水準低2.9個百分點;煤炭企業虧損面已達70%以上。

化解産能為何艱難

“我國有些行業的産能已經是絕對過剩狀態,如果不下決心淘汰一批産能,即便經濟週期進入上升階段,這些行業同樣很難有復蘇機會。”中國工商銀行原行長、黨委副書記楊凱生説。

儘管産能過剩矛盾嚴重困擾著行業企業的發展,但這些行業的投資並未明顯減少。楊凱生介紹説,雖然宏觀經濟增速放緩,但前9個月,464種工業産品中,有346種産品産量同比增長,而企業應收賬款又有所增加,這從側面説明當前産能過剩問題仍然十分嚴重。

中經産業景氣指數報告監測結果也顯示,經初步季節調整,三季度,鋼鐵行業固定資産投資儘管同比下降1.6%,但降幅較上季度收窄14.1個百分點,投資規模達到1594.7億元;水泥行業固定資産投資總額達到4754.5億元,同比增長12.7%;化工産業固定資産投資總額為4427.2億元,同比增長8%;煤炭産業固定資産投資雖然同比下降3.0%,但投資總額仍然達到1672.8億元。

由此可見,儘管國家不遺餘力地推進化解産能過剩,但相關行業的熱情似乎並不高。有關專家指出,化解産能過剩矛盾之所以如此緩慢,不僅與地方政府的政績觀有很大關係,也與企業“騎虎難下”的困局密切相關。

專家分析,産能過剩問題是一個長期積累的問題,過剩産能退出過程中,往往需要解決債務、人員安置等一系列問題,這對於企業而言是個難題,也讓地方政府面臨巨大壓力。在這種情況下,企業往往只能硬著頭皮繼續幹,甚至不惜再追加投資,追求所謂的規模效益。

這種盲目投資,最終將導致原有産能難退出,相繼投入形成的産能又持續釋放,進一步延緩化解産能過剩的進程。以煤炭行業為例,我國煤炭産能目前已達到40億噸左右,在建産能11億噸左右,這些産能將陸續釋放,將使煤炭市場供需失衡狀況進一步加劇。

雙手發力化解矛盾

新增産能難抑制,現有産能難退出,導致了目前我國化解産能過剩的進程舉步維艱。楊凱生認為,一定要採取更有力措施,遏制盲目投資的衝動,力求避免過剩産能的進一步擴大。

近年來,我國在化解産能過剩領域的政策不斷加碼,化解産能過剩的力度不斷加大。去年10月,國務院印發了《國務院關於化解産能嚴重過剩矛盾的指導意見》,明確既要著力發揮市場機製作用,完善配套政策,“消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批”過剩産能;也要著力創新體制機制,加快政府職能轉變,建立化解産能嚴重過剩矛盾長效機制,推進産業轉型升級。

有關專家表示,在化解産能過剩過程中,發揮市場機制的作用,就要完善公平競爭的市場環境,充分發揮企業市場主體作用,建立過剩行業産能預警體系和監督機制。通過長效機制的作用,使産能總量與環境承載力、市場需求、資源保障相適應,空間佈局與區域經濟發展相協調,産能利用率達到合理水準。

當然,突出企業主體作用,並不意味著要把化解産能過剩的事情完全撒手交給市場。“市場調節具有自發性、盲目性、滯後性,往往造成化解産能過剩的週期過長,而且容易出現反覆,最終使問題變得更加複雜,累積的矛盾也會越來越多。”專家指出。

因此,專家建議,在化解産能過剩中,要把尊重市場規律與改善宏觀調控相結合,著力加強宏觀調控和市場監管,綜合運用法律、經濟以及必要的行政手段,形成化解産能嚴重過剩矛盾的合力。

同時,深化重點領域改革和體制機制創新,加快政府職能轉變,形成有利於發揮市場競爭機製作用、有效化解産能嚴重過剩的體制機制環境,最終建立化解産能嚴重過剩矛盾的長效機制。(經濟日報記者 林火燦)

- 股票名稱 最新價 漲跌幅