留守紅軍,一個被掩藏在時光裏的名字。

1934年10月,中央紅軍主力長征,1.6萬餘名紅軍將士和遊擊隊員奉命留守中央蘇區,開展了艱苦卓絕的三年遊擊戰,掩護紅軍主力突圍,繼續堅持鬥爭。

這是英勇壯烈的浴血堅守。孤懸敵後,九死一生。瞿秋白、阮嘯仙、何叔衡、劉伯堅……黨和紅軍許多知名的領導人以及更多不為人知的紅軍戰士不幸犧牲。紅軍將士在絕境重圍中堅定革命信念、艱苦奮鬥、依靠人民、視死如歸,這種革命精神是中華民族的寶貴財富。

1937年冬,南方八省紅軍和遊擊隊改編為新四軍,前赴後繼奔向抗日前線。

中國革命史上悲壯的一頁

江西大余縣,南方紅軍三年遊擊戰爭紀念館如一塊棱角分明的白岩,被延綿的青山環抱,一幅歷史的長卷在此間無言地鋪展。

1934年10月,主力紅軍告別紅都瑞金。送行的鄉親和戰士依依惜別。留下來的同志,相顧無言,百感交集。

長征前夕,中央便在中央蘇區設立了新的黨政軍領導機關。其中,中共中央分局由項英、瞿秋白、陳毅、陳潭秋、賀昌等人組成。

“大家既關心主力紅軍的去向,更關心中央蘇區今後的命運。”時任少共贛南省委書記的陳丕顯後來在書中回憶,當年19歲的他也是留守者的一員。

這是準備改編為新四軍的南方紅軍遊擊隊(資料照片)

這些留守者被美國作家哈裏森·索爾茲伯裏稱為“死亡之師”,其中包括1.6萬餘名紅軍將士、遊擊隊員和數萬名傷病員。紅軍主力長征後,留守紅軍偽裝成主力部隊,迷惑、遲滯國民黨軍前進,掩護主力紅軍突圍。

“留守紅軍牽制和吸引了幾十萬國民黨軍,有力配合了主力紅軍的戰略轉移,是與紅軍長征交相輝映的壯麗革命史詩。”江西省贛州市委黨史辦主任胡日旺説。

歷史細處不忍卒讀,一旦翻開,可能每一個字都帶著血痕。

從1934年11月瑞金失守至1935年2月,中央蘇區在三個月內幾乎全部淪陷,許多村莊被殺絕戶,青壯年遭受“斷代性”的犧牲。

史料記載,福建長汀縣樓子壩村34戶人家143人,除一名八旬老嫗外出探親倖免于難外,全村被屠戮殆盡;贛州市烈士10.8萬餘人,其中約半數為蘇區淪陷後被殺害的蘇區幹部、群眾。

“四面是敵人,到處是槍聲……老頭子、小孩子、婦女,滿坑滿谷、滿村滿野地跑。聽到這邊槍響往那邊跑,那邊槍響往這邊跑。”陳毅曾這樣描述當時中央蘇區淪陷的景象。

1935年2月,留守紅軍在於都被敵人重兵圍困。危急關頭,項英、陳毅接到中央發來的“萬萬火急”電報指示,組織留守紅軍九路突圍。

這是南方三年遊擊戰爭地區一景(資料照片)

“三年遊擊戰的艱苦程度不亞於紅軍長征,從時間上看,長征勝利用時兩年,遊擊戰堅持了三年。從犧牲的高級幹部數量看,長征途中犧牲的軍以上幹部10余位,三年遊擊戰爭期間犧牲的省級、軍級以上幹部不少於60位。”85歲的南昌大學退休教授劉勉鈺是最早研究南方三年遊擊戰爭史的專家之一,回憶起這段可歌可泣的歷史,他忍不住掩卷嘆息。

59歲的革命長者何叔衡在從於都轉移至閩西時犧牲。由於犧牲的人太多,很少有生者帶回死者的消息。鮮有人知道,這位黨的創始人犧牲時的具體情形。

瞿秋白被捕後面對敵人的勸降不為所動:“人愛自己的歷史,比鳥愛自己的翅膀更厲害,請勿撕破我的歷史!”

1935年6月18日,福建長汀。36歲的瞿秋白在一處綠草坪向劊子手微笑説“此地甚好”,爾後從容就義。

索爾茲伯裏在《長征——前所未聞的故事》一書中寫道:“長征時留在江西的人中間,犧牲的傑出共産黨人比任何其他鬥爭時期都要多。”

作為未能參加長征的人,他們以特殊的方式完成了自己的精神遠征。

緊緊依靠人民

6月的大余,是一幅飽蘸著生命繁華的畫卷。

當年他就義之地,已樹立起英雄的豐碑。1935年3月,時任贛南軍區政治部主任的劉伯堅在突圍戰鬥中負傷被捕。被敵人押解遊街的他,拖著重重的鐐銬,蹣跚著走過大庾(今為大余)人潮涌動的街市。

“帶鐐長街行,蹣跚復蹣跚,市人爭矚目,我心無愧怍……”

劉伯堅的意志並沒有被敵人的有意羞辱所摧毀,這位內心坦蕩的革命者寫出了不朽的《帶鐐行》。

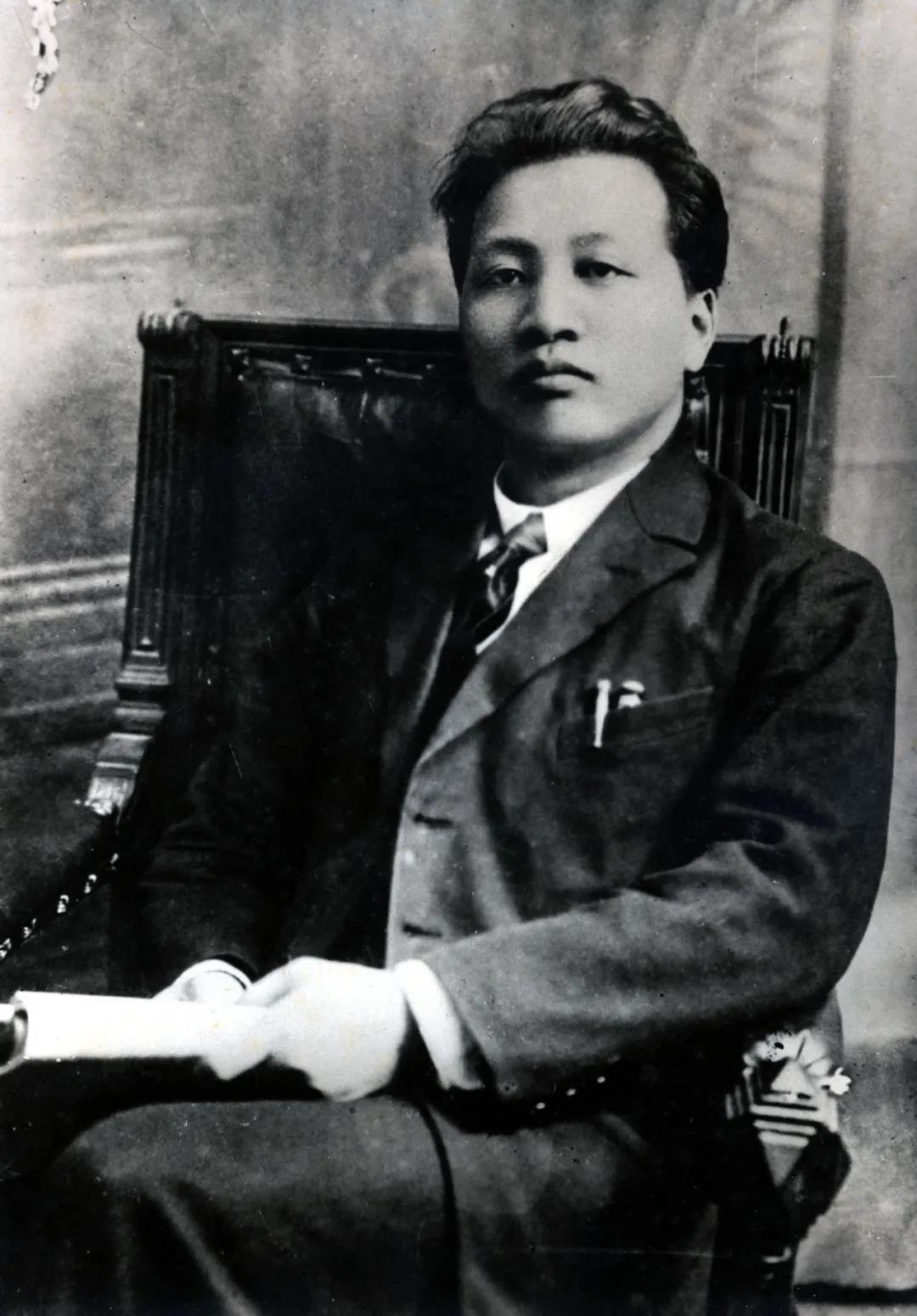

劉伯堅 新華社照片

犧牲前,劉伯堅在給家人的信中説:“生是為中國,死是為中國,一切聽之而已。”

如今,大余縣伯堅大道,車流如織,盡頭便是幸福大道……人民將劉伯堅的名字永遠地鐫刻在了這片他為之流血犧牲的土地上。

“只要緊緊依靠人民,就一定能夠戰勝一切艱難險阻,這在三年遊擊戰期間表現得尤為突出。”大余縣委黨史辦副主任朱常説。

為切斷遊擊隊和群眾的聯繫,國民黨軍隊對遊擊區進行大規模“清剿”,他們通過移民並村和趕群眾出山的手段,將老百姓集中到平原,禁止群眾隨意進山。

遊擊隊把做好群眾工作當生命線,在他們看來,越是困難時候,越要注意執行黨的政策。據一些遊擊隊員回憶,當地群眾經常冒著生命危險利用進山砍柴機會,將糧食、食鹽、情報等藏于挑柴的竹杠中送給遊擊隊,有村民因此遭到敵人的嚴刑拷問,但他們毫不畏懼地説:“我們要死就死一個,頂多死一個,不害共産黨。”

在大余縣池江鎮,86歲的劉士華多年來守護著自家的老屋,也守護著父母的記憶。他的母親周籃經常為遊擊隊送飯、購買物資、探聽敵情,遊擊隊員們都親切地稱其為“周籃嫂”。

“國民黨把我父親打成重傷,用火燒母親的頭髮、打斷她的手指,逼問他們遊擊隊員的下落,但他們沒有透露絲毫。”劉士華説。

遊擊隊員有時到群眾家裏去探望,看到他們有的被打斷腿,有的被打掉牙,有的則被燒了房子,卻依然毫無怨言地支援共産黨,沒有人不感動流淚。

人民,哺育了絕境中的紅軍將士。

“靠人民,支援永不忘。他是重生親父母,我是鬥爭好兒郎。革命強中強。”

紅軍遊擊隊與人民群眾血濃于水的深情,在陳毅的《贛南遊擊詞》中表現得淋漓盡致,正如他所言:“就是這種始終不渝的生死同盟,保證了我們得以生存,走向勝利。”

信仰在生死考驗中淬煉

梅關虎踞梅嶺,一關分隔南北。

千百年來,梅關古道承載著南來北往無數人生的悲喜,留下了古往今來無數歷史的印痕。轉戰於此的遊擊隊員,則用他們的浴血堅守,書寫了自己的紅色傳奇。

如今的梅關古道。新華社記者 孫少龍 攝

1936年冬,贛粵邊陲。衰草、冷月、追兵。在敵人重重圍困之中,陳毅負傷帶病藏身在梅嶺的草莽之中已二十多天。他料定自己凶多吉少,於是寫下絕命詩《梅嶺三章》藏在衣底,準備就義赴死。

“斷頭今日意如何?創業艱難百戰多。此去泉臺招舊部,旌旗十萬斬閻羅。”

遊擊隊員們孤懸敵後,在狂風暴雨中飄搖,他們不知道世界上正在發生什麼事情……

在國民黨軍重重包圍下,紅軍和遊擊隊被困在深山密林裏,晝行森林、夜宿山洞,以野果、野菜、草根充饑,像野獸一樣生活。

1936年寒冬,項英、陳毅、陳丕顯、劉建華4位遊擊隊領導人被迫隱蔽在一處高山上,4人背對背靠在一起,用僅有的一條破舊毛毯圍裹,互相以體溫禦寒。

“他們的衣食住行極其艱難,我父親和戰友有一段時間不得不共用一條褲子,兩人輪流穿著。”江西省新四軍研究會副會長劉魯明説。劉魯明的父親劉建華當年是贛粵邊特委少共書記。

即使是在這樣艱苦的條件下,遊擊隊一有機會就組織戰士學習,他們想方設法收集書報,學習國文、算數、軍事理論,注重分析形勢和前途。有一次,敵軍士兵在搜捕遊擊隊員時,撿到一個包袱,打開一看,裏頭竟裝著書籍。

多數人因為看見而相信,只有少數人因為相信而看見。信仰的力量,是共産黨人從勝利不斷走向勝利的秘訣。

隨著七七事變的爆發,抗日戰爭的戰鼓越擂越響。1937年10月,在中華民族生死存亡的危急關頭,南方八省的紅軍和遊擊隊鐵軍出山,改編為新四軍,走上抗日前線,成為一支重要的抗日力量,繼續書寫人民軍隊的英雄傳奇。

(責任編輯:朱赫)