解密川大圖書館鎮館之寶:乾隆初年軍用地圖

- 發佈時間:2016-04-27 10:22:48 來源:華西都市報 責任編輯:張明江

3890316731

900171887

106336499

25日,華西都市報獨家報道了四川大學圖書館的鎮館之寶——全手繪“四川全圖”,讓人大開眼界。這套全圖由清代名家董邦達主持繪製于乾隆初年。《四川全圖》為什麼能夠成為川大圖書館鎮館之寶?這套全圖繪製的背景是什麼?全圖對後人研究這段歷史有哪些學術價值?華西都市報為此採訪到《蜀藏》主編、四川大學歷史地理研究所所長李勇先博士,一一揭開《四川全圖》鮮為人知的秘密。

全圖寫真

1原圖由黃色綾面函盒盛裝,盒口刻有《清初四川通省山川形勝全圖》行書文字,而《四川全圖》則由民國二十二年黎澍墨書題署圖名,于首頁。全圖共計150幅,青綠山水畫,各圖獨立成幅,沒有裝訂在一起,每幅長寬約40.4×47.9釐米。

2這套全圖是由清代乾隆初年宮廷畫家董邦達主持繪製。在第八十八幅《峨邊營屬 歸化太平捲木三汛》圖左下題“臣 董邦達恭畫”,並有二枚鈐印,據此可以判定繪製人為董邦達。史書記載董邦達“工繪事”,尤以山水畫見長,頗得乾隆皇帝賞識。

3由於《四川全圖》先後輾轉收藏,加之單獨成幅,沒有裝訂,錯簡自然不可避免。如果按照清代四川輿圖排序的通例進行推證,《四川全圖》極可能缺少全省總圖1幅。從實際運用圖集的角度看,150幅輿圖,如果沒有全省總圖作索引,實在不便檢閱;而單幅輿圖的優勢在於,使用者可以根據實際需要,隨時組合、抽檢,讓輿圖的軍事作用發揮得更靈活、更有效。

《四川全圖》何以“鎮館”

在李勇先看來,《四川全圖》作為川大圖書館的鎮館之寶是當之無愧的。

作為現存四川最早的彩繪地圖,《四川全圖》僅此一本,或許正是因為孤本,所以格外珍貴,這也是能夠成為川大圖書館“鎮館之寶”的一大原因之一。李勇先説,據他了解,類似《四川全圖》這樣完整的地圖,僅有浙江省有一本。

其二,與其説這是地圖,不如説這是藝術品。主持繪製《四川全圖》的人是清代山水名家董邦達,2013年,董邦達的山水畫在香港進行拍賣,一幅畫拍出了3000余萬元人民幣的天價。四川大學圖書館的這150幅地圖,其經濟價值也是不可低估。這也應該是《四川全圖》可以成為川大圖書館鎮館之寶的又一大理由。

人物小傳

尚書畫家董邦達

董邦達(1696-1769),清代官員、書畫家。字孚聞、非聞,號東山,浙江富陽人。雍正十一年進士,乾隆二年授編修,官至禮部尚書,謚文恪。好書、畫,篆、隸得古法,山水取法元人,善用枯筆。其風格在婁東、虔山派之間。與董源、董其昌並稱“三董”。

由於董邦達既是地位很高的官員,同時又擅長作山水畫,而且皇帝還頗為欣賞其畫藝,所以在他流傳眾多的作品中,有一部分是屬於“臣字款”的畫幅,就是專門為皇帝而畫的作品。2013年11月25日,香港佳士得舉行了中國古代書畫專場,其中最高價拍品為董邦達作品《岩間瀑布》,以3260萬港幣成交。

而據西南民族大學覃影博士考證,《四川全圖》是在乾隆十三年,董邦達尚在丁母憂之期完成的。

製圖

為何繪製《四川全圖》?

乾隆用兵金川時為軍事所作

全手繪《四川全圖》一共有150幅,包括了乾隆時期四川的150個府縣,無一遺漏。而李勇先手上則有一套再造善本《四川全圖》,2011年由巴蜀書社出版,倣真印製。在一個方正的盒子裏,150張府縣地圖靜靜地躺在裏面。他介紹,這是目前現存四川最早的彩繪地圖,繪製的時間應該是清軍第一次平定大小金川期間。

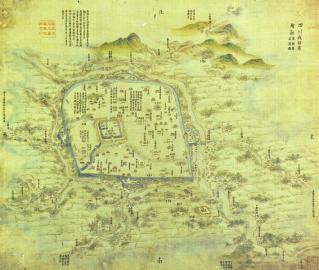

為什麼要繪製《四川全圖》?四川大學校長謝和平在《四川全圖善本再造》序言裏一語道破:“《四川全圖》亦稱《清初四川通省山川形勝全圖》,乃清乾隆初年用兵金川時為軍事目的所作。”李勇先也介紹稱,在各圖醒目位置題記倉常平倉、監倉、社倉等廒的位置與儲糧數目、駐紮官兵位置與各級綠營駐防馬、步、戰、守兵員額、塘鋪位置與路線走向等,傳遞出強烈的軍事意圖。換言之,《四川全圖》可以通俗地理解為那個時期的“軍用地圖”。

當時,大小金川的叛亂嚴重阻礙了內地與邊疆的經濟文化聯繫,在這種背景下,清政府派出官兵平定。儘管大小金川的面積不大,人口也不多,但清政府的仗打得非常艱難,前後進行過兩次。第一仗從乾隆12年持續到13年,第二仗從乾隆34年一直打到乾隆41年,清政府最終耗費了上千萬銀兩,上萬官兵的死傷才得以平叛。

大小金川的地盤並不大,清軍為何要繪製全川地圖?李勇先解釋道,“那麼多的清兵,糧食儲備,軍隊駐紮,通訊運輸,這些都是很現實的問題。之所以要繪製全川地圖,就是為了了解整個四川地區的形勢、關隘、運輸、交通還有糧食的儲備情況,要把全川的情況摸清楚,把這些資訊告訴給皇帝以決策。”

指著“成都府”地圖,李勇先向記者一一介紹,糧食存放在哪,數量多少,官兵駐紮在哪,有多少人……該圖上方亦有這樣的描述——“成都府常平倉參萬貳千捌百肆拾捌石零;八旗駐防官捌拾伍員兵貳千壹百陸拾肆名。”對此,李勇先稱,這是清政府便於在急需的時候徵調物資和官兵之用。

藏圖

如何館藏《四川全圖》?

特藏中心恒溫恒濕保存全圖

據史料考證,董邦達是浙江富陽人,從未來過四川。那他為何能夠繪製四川的軍用地圖?李勇先猜測,有可能是當時四川地方政府提供的圖樣,董邦達在此基礎上召集人進行繪製。而這150幅地圖繪製好之後,則作為軍用絕密文件一直保存在宮中。

至於,《四川全圖》何以由清宮輾轉至四川大學圖書館,並被視為鎮館之寶?從目前掌握的資料來看,尚為一個未解之謎。

在《四川全圖善本再造》序言中,有如下文字記述了《四川全圖》的“身世”:“八國聯軍入侵北京之後,該圖從宮中流落民間,為嵩犢山尚書所得,辛亥革命之後,由廖勁伯收藏,後幾經流轉,為四川大學圖書館珍藏。”

而據李勇先介紹,《四川全圖》先後留有兩人序文與跋。一九三一年四川省鹽運使梁正麟跋雲:“(該圖)于內地及邊藏山川形勝、道裏、兵額、錢谷數目皆記載無遺。”一九三三年,著名歷史學家黎澍序文:“(該圖)可考國家之盛衰,山川之險要,地理之沿革,制度之變遷。”故此,李勇先判斷,《四川全圖》應該被這兩個人收藏過。但後來是如何到了川大,至今找不到相關的記載。

由於這些地圖幾經滄桑,三分之二的幅面已有一定程度的蟲蛀現象,出於保護的目的,四川大學圖書館長期以來對其進行特殊收藏,不能為廣大讀者所接觸和使用。所以,此次展出《四川全圖》的真跡,足以一飽眼福。

另據四川大學圖書館館長馬建剛介紹,特藏中心採用恒溫恒濕的方式保存全圖,古跡藏書的庫房是清一色的樟木櫃,特藏中心的管理與銀行金庫一樣,鑰匙被多名工作人員保管,缺少其中任何一把鑰匙,都無法開啟特藏中心。 華西都市報記者李寰

解圖

《四川成都府圖》留下了一幅成都“彩繪清明上河圖”具有不可替代的史料和學術研究價值

如今九眼橋前世“九賢橋”?

李勇先作為研究歷史地理的專家,為了考證《四川全圖》上記載的地名和位置是否正確,他參考了大量方志等文獻,對《四川全圖》中的成都府、郫縣、夔州府、涪州等四幅圖進行過考證,他説,《四川全圖》上絕大部分地名和方位,與地方誌上的記載相吻合,這也説明其史料價值的珍貴,如成都天府新區中央商務核心區所在“秦皇寺”地名就見於《四川全圖》中。

不過,成都府地圖上有一個叫“九賢橋”的地方,按照地理位置分佈,應該是現在的“九眼橋”,董邦達繪製地圖上為何標成“九賢橋”,李勇先説,他目前未找到相關文獻記載,還沒有一個正式答案。當然,《四川全圖》上,也有個別之處與地方誌的記載不一致。如《郫縣圖》上的何武墓方位與地方誌記載不相吻合。

據李勇先介紹,從《四川成都府圖》反映的內容來看,該圖所記載的部分地名及其相關名勝古跡一直保存到現在,如昭覺寺、文殊院、武侯祠、青羊宮、薛濤井、五塊石等,也有許多地名以街名的形式傳承了下來,而與之相關的歷史建築和文物古跡卻已蕩然無存,如紅牌樓、駟馬橋、惜字宮等等。還有許多地名,如清代官署衙門、傳遞公文的鋪塘以及滿城、大鼓樓、小鼓樓、護國庵等,已經從今天的地圖中完全消失,與這些地名有關的建築名勝在經歷了數百年城市滄桑巨變之後早已難覓蹤跡,而《四川成都府圖》卻為我們提供了極其珍貴的歷史資訊,具有不可替代的史料價值和學術研究價值。

互動

《四川全圖》何以入川館藏?

從公開資訊來看,《四川全圖》何以為四川大學圖書館收藏,難以考證,因之成謎。如有知其更為詳實流傳脈絡的,歡迎致電華西傳媒集群新聞熱線028-96111、或添加華西都市報QQ報料平臺(號碼:130069110)、或關注華西都市報官方微網志微信及新聞客戶端,與我們互動,我們期待您解開謎團。

- 股票名稱 最新價 漲跌幅