雲南藝術家7年時間山中造空屋 只為放置心靈

- 發佈時間:2016-02-24 09:48:25 來源:人民網 責任編輯:胡愛善

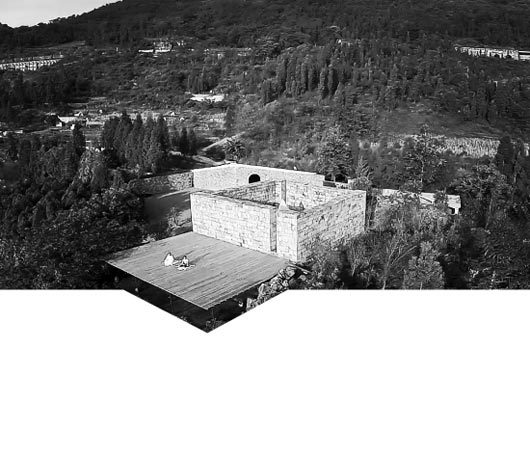

藏于山野的柏濤塔綜合體

一間可以臨水遠眺、遙望山色湖光的玻璃鋼架房子,以及背後巨大石墻裏隱藏的塔形空間,一間以當地石頭壘成形似窯洞的廊房,周邊有近百畝櫻花……

這裡沒有床、沒有家居用品,不住人。

在藝術界,它被稱作“藝術綜合體”。在網上,它被網友評為“有著驚世駭俗、驚心動魄之美”。

它坐落在羅平縣郊野的白臘山上。它的主人是雲南藝術家彭濤。這驚為天人的建築裏,住著彭濤的“心”。

有人説,彭濤用7年時間造空屋,這本身做的就是無用之事。也有網友感嘆,能有這樣少年意氣的人,星斗其文,赤子其人。

那晚,我們穿越亂石,點亮蠟燭,在玻璃空間盤膝而坐,遠山如黛,空靈音樂在黑夜瀰漫。當攀爬上巨石,下到石墻底部,鑽進那座塔,浩渺的虛空裏時而靜寂,時而星移斗轉,那是一種寧靜致遠的穿越,恍惚聽到了生命的呼吸,心靈的召喚。

彭濤説,在這裡,他找到了心之所在,在這裡,日常生活、生命證悟、山水營造與天地大化都垂手可得,這是他20多年苦苦的追尋。

或許正如彭濤所言,每個人天生就是一朵花,不論形態各異,只要按照自己的內心開放,都是最美的花。

也正如他所説,人的一生都在救贖自己,建柏濤塔,他得到了救贖,那是來自靈魂深處的救贖。

你或許覺得匪夷所思,或許能從中找到一些相似的自己。

或許,彭濤做了你想做而沒有做的。

心無所安

昆明盤龍江邊,昆明中心皇冠假日酒店(原邦克飯店)頂上,有一個盤旋而上的裝置,這一藝術作品的方案是彭濤大學未畢業時的作品。

彭濤小時候在奶奶的大床下建工作室,用木頭打磨成薄如蟬翼的船,還做過不對稱照樣高飛的風箏。

1994年,彭濤考入雲南藝術學院環境藝術專業。他擅長空間藝術,開始用電腦製作3D效果圖賺取第一桶金。不僅邦克飯店的外裝飾方案中了標,最貴的一張效果圖還賣過10萬元。

大學時,彭濤已算是同學中的首富。

年少輕狂,彭濤也被裹挾進了上世紀90年代的拜金大潮中。這是他自己認為拜金而虛擲的10年——1994年到2004年。

大學畢業後,彭濤開始瘋狂地做景觀設計,在昆明建了工作室,接了很多工程。在人際關係中逢迎,在熱鬧的生活中光鮮,忙忙碌碌。

可在這種毫無章法的生活中,他總覺得缺少點什麼?是什麼呢?他無法回答自己。

於是彭濤隻身去了北京,想在那裏找到答案。

依舊忙碌,瑣事塞滿心間,時常買醉,找不到喘息的縫隙。彭濤發現,心無所安。

他再也不想做工程和設計了,他只想與過去10年決裂。回望10年,青年彭濤發現自己一無所有。

只為救贖

2004年,彭濤斬斷了自己的過去。“我要去尋找內心,不想有任何牽絆,這或許是一種靈魂自身的救贖吧。”

老家羅平城邊8公里處有一片翠綠色的湖泊,叫羊者窩湖,湖心有座小島,那些年,每當他很困惑時就來到湖邊,面對幽深的湖水,看著小島發呆,打坐。

“我一直熱愛空間構建。我要通過我擅長的空間語言去打開一條和內心和宇宙對接的通道。”2004年10月,彭濤在羅平建起“紅岸”空間——坐落在羅平縣城郊外的一幢建築。

墻面留了8個四方孔洞,屋裏除了一個火煻和幾個草墩,再無一物。火塘的煙霧從8個通風口飄出,彭濤于其間靜思打坐。

空間選材的真實性帶來的生命質感,自然光影介入後的無常微妙變幻,火塘冷暖氣流活動迴圈的規律性……這一切,讓彭濤感悟和驚喜頗多。

再後來,他建成了紅岸空間平臺和二號空間,發現自己對日常事物和自然物品異常著迷。

有朋友理解紅岸是“紅塵的彼岸”,彭濤則認為,岸在紅塵之邊,“我並沒有與紅塵隔絕。後來紅岸拆了,我在九龍大道找了另一個地方,作為紅岸的延續。”

對彭濤而言,對空間的執著熱愛並非執迷,他覺得自己是對自然和宇宙的熱愛。就在紅岸靜思之時,他做了一件讓朋友們都有點想不通的事。“有一天,他聽説那個能讓內心寧靜並能與之對話的羊者窩湖心小島要被賣掉蓋度假山莊,他就跟我説,他要買下來,不讓人蓋。”彭濤的好友田先生覺得,太瘋狂了。

“不能啊,多好的地方啊,怎麼能讓物欲侵入。”彭濤和妻子想盡辦法,最終花了30多萬元,買下了那片近百畝的土地。

如今,有朋友自遠方來,彭濤都會領著他們去那裏,他説這是一片凈土,他不會建蓋任何建築,他想把這一片純凈之地交還給自然。

建塔住心

2005年,彭濤創作了一個作品,一對被封閉在玻璃瓶裏的翅膀。後來他發現,自己是多麼渴望飛出去。

是的,紅岸是他真正開始找尋內心方向的地方,並創作了第一階段的作品。但他夜裏頻繁出現一個相似的夢境:自己遊弋在一個沒有邊際的茫茫虛空,那是一種從未有過的寧靜和回歸。抬頭仰望時,時而是平靜的星空,時而斗轉星移,無窮變幻,短暫而絢爛。

人人都會做夢,彭濤把這個夢做成了現實。不過,他用了7年。

2007年4月,彭濤去白臘山採素馨花。翻過一片亂石叢,被眼前的景象震住。他説,那一刻,他的心種已經落那了。

1個月後,縣城邊一幢百年鹽巴倉庫面臨拆除,倉庫墻體有約千噸皮石。彭濤想把這些石頭運到那片荒蕪之地為他所用。與地産商商定後,工匠完好地拆除了每塊石頭,運到山上。

他租下了這片雜草叢生的地,“柏濤塔”週邊工程開始了。歷時一年半,彭濤用這批石頭壘成了週邊螺旋氣場空間,同年完成了平臺和玻璃空間的製作。

用自己的積蓄買了羊者窩湖心島後,啟動空間核心部分——“柏濤塔”的錢沒了。

彭濤做了一個“柏濤塔”模型,在朋友圈中驚為天人。

一位律師朋友贊助了他20萬元,妻子貸款5萬元救急。雖然想不通兒子為何要做這個龐大卻毫無用處的東西,但母親依舊傾其所有資助。

此後7年,藝術家變成工匠,搬運各種材料、手搖發動老式拖拉機頭髮電機、焊接鋼架……正如彭濤忙碌之餘涌起的感悟:“身體平靜地沿著每天搬運材料和工具的臺階遲緩地一步一步爬上平臺,那份純凈的歡喜又一次涌起。”

生命,已然綻放……

坐井觀天

羅平白臘山上。一個塔形虛幻空間,遠離鬧市,藏于山野。周圍用石墻壘就。這就是網上風靡一時的“柏濤塔”。對彭濤來説,這裡也是“母體”,“柏”是彭濤母親的姓氏。

彭濤稱之為柏濤塔綜合體的千平方米建築空間,真是一座“毫無用處”的房子。它沒有任何居住元素。反而與光波、聲波、氣流、宇宙、觀看、靜思等,在生活中並無實用價值的東西産生關聯。

知名當代藝術策展人管鬱達説,柏濤塔是天人合一的狂喜。獨立服裝設計師石頭與彭濤想到一塊兒:生命與宇宙不過瞬間,即使深知投入的是一場虛空,也要窮盡一生關照美的心,這或許是枷鎖但其實更是人間極樂。

從建塔開始到最終完成,太多人被這個沒什麼用、像個半成品的建築搞得很疑惑,建成以後,更多人認為這是一個建了一半的房子。彭濤卻很認真,他一直尊崇自己的內心在做“柏濤塔”,正如他一位朋友所説:“他是以自己的自然觀和宇宙觀,通過個體的體悟和行動來進行藝術實踐,並與大家分享。”

2014年年底,柏濤塔歷經7年時間竣工。彭濤在2015年歲末最後一天向外界宣佈自己出了一本有關柏濤塔的書,書名叫“坐井觀天”。他説,每個人天生就是一朵花,不論形態各異,只要按照自己的內心開放,都是最美的花。他在生命的塵埃中開了一朵叫柏濤塔的“靈魂之花”。

就這樣,每天,彭濤都會在塔裏“坐井觀天”,靜心自處,在他的好朋友們看來,這座無用之用的房子,正如彭濤生命海洋中踏上的一艘船,這艘船避免他跌落洪流、溺水而亡,帶他航向遠方,仰望星空。

- 股票名稱 最新價 漲跌幅