各種名號大師滿街是:收藏石灣公仔別迷信大師

- 發佈時間:2015-02-09 09:26:23 來源:人民網 責任編輯:畢曉娟

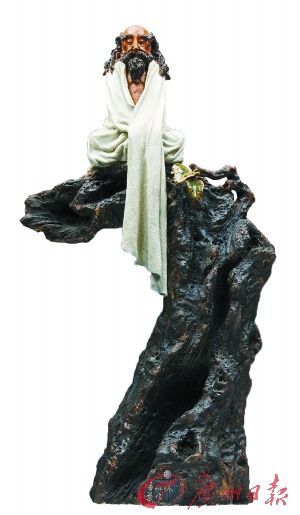

《達摩靜坐像》

攜“限量”力作來參加在廣州嶺南會舉辦的“窯望石灣——陶藝名家精品展”的潘柏林是佛山石灣本土成長起來的頗具影響力的陶藝大師之一。他一方面傳承石灣窯優秀的傳統精髓,一方面吸納了學院藝術的新技法和觀念,這令他的作品充滿了生命的活力和魅力,為古老的石灣窯帶來了新鮮的氣息。

古鎮土生土長的陶藝“鬼才”

1953年的“鬼節”,潘柏林出生於聞名遐邇的南國陶都——廣東佛山石灣古鎮。民間自古流傳,“鬼節”出生的小孩靈氣十足,潘柏林也的確從小就顯露出“鬼靈精”的天性:他把門簾珠片拔出來糊風箏,又把自行車氣門芯改造成“火藥槍”。而在遍地泥塑公仔、儒佛神道故事遍地流淌的石灣熏陶長大,沒有入過一天師門的潘柏林似乎天生就掌握了捏“公仔”的本事。比如,那時候的少年都羨慕有五角星的銅皮帶扣,他就自己琢磨著做了一批。結果,“一不小心”成功了,他對石灣公仔的興趣也由此被極大地激發了出來。因為家旁邊有一座哪吒廟,潘柏林的父親有一天便建議:要不你做個“哪吒鬧東海”?潘柏林幾天閉門不出,居然真的整出一個威風八面的哪吒來。這件作品後來流入市場,最終被一位新加坡人以400元人民幣的“高價”買走了,要知道這可比當時潘柏林一年的工資還要多。

後來迫於生計,潘柏林18歲就進了石灰窯,又入水泥窯,繞了個大彎子,才得以鑽進制陶龍窯,終於實現了用泥、水、火築夢的夙願。潘柏林沒有固定的師承關係,也從不依葫蘆畫瓢,完全靠著一股靈氣在石灣陶瓷的世界裏摸索前行。不過,雖然靈感勃發,才華涌現,但他也一直覺得自己陷於一個無形的窠臼裏,始終難以突破。一直到上世紀八九十年代,潘柏林有機會到中央工藝美術學院、中央美院和廣州美院進修,才終於衝破了這個窠臼。和羅丹、米開朗基羅和畢加索的“結緣”,為潘柏林與生俱來的靈氣插上了騰飛的翅膀,令他的陶藝升騰到了一個嶄新的高度:比如,《洞房花燭夜》、《回娘家》突破了石灣公仔的題材局限,又將石灣公仔的細膩和傳神發揮到了極致;《達摩靜坐像》、《醉裏梅花夢亦香》等作品成功採用真步泥燒成工藝,燒成後的人物衣飾保留了逼真的針織紋理;《醉翁》、《獨角龍》中的人物形象恰到好處的變形,頗得中國畫論“似與不似之間”的妙諦;一組叫《喜、怒、哀、樂》的頭像作品,則運用手指速捏工藝,留下指壓痕跡,陶泥的質感完美地體現了公仔的肌理,而作者的指紋則成為作品富有生命力的“胎記”;《袖手乾坤》,則以青銅的姿態,兩米七的體量,標誌著石灣公仔挺進了城市公共雕塑的行列……

潘柏林告訴記者,他下一步的計劃是做一套“感覺”系列。“題材不限,看到什麼,有了觸動就把感覺捏出來。也許就是看到一個人蹲在那裏無精打采,覺得有意思,就把他捏出來。”他説。

就像李小龍的截拳道,直擊目標,忘記了使用什麼手段。當技術的藩籬臻于無形,潘柏林也因此抵達了石灣陶藝最核心的“精髓”所在——一個“神”字。在藝術的世界裏,他最終獲得了自由馳騁的能力。

對話潘柏林——

缺推廣少認識 市場價值沉寂

廣州日報:我們知道石灣窯的藝術水準並不低,但是跟景德鎮、宜興相比,我們的知名度就是不行。您覺得原因是什麼?

潘柏林:説起這個,我就覺得心酸。事實上,石灣陶瓷的地位在歷史上,甚至在新中國成立後都是不低的,陶藝大師劉傳的藝術地位在全國也是非常高的,當時全國的大師都要來我們這邊采風學習。我還聽老一輩人説過,曾經只有石灣的陶瓷有資格參加全國美展,可見,石灣陶瓷是有一定的藝術水準的。但在改革開放的大潮中,石灣陶瓷推廣力不夠,導致了相對的沉寂。不過,因為一直腳踏實地,石灣陶瓷的市場價值也沒有泡沫。

石灣陶藝除了缺推廣,還缺“被了解”。現在的年輕人,在學校裏接受的是偏西式的教育,對於傳統,他們不了解,也不會感興趣。現在都在提“保護非遺”,要我説,真正的“保護非遺”,得從根本上去解決問題,就是從基礎教育入手,讓年輕人知道什麼是傳統的魅力,什麼是真正有價值的東西。你可以吸收西方有益的營養,讓它融入我們的血液裏,但你的整個趣味不能都變成了“外國人”。否則咱們自己的核心價值在哪呢?整個社會對這個有清晰認識之後,“非遺”根本不需要保護,就可以欣欣向榮了。

廣州日報:您怎麼看待創新?

潘柏林:時代在不斷進步,藝術也一定會發生變化。但所謂創新,不是標新立異,而應該是自然而然發生的事,是隨著社會氛圍的變遷而發生的一種與時俱進的反應。比如,過去的石灣公仔都很矮,因為之前的石灣手藝人對於雕塑的結構沒有概念,一切都是信手拈來,做不了大東西,但現在技術提高了,石灣公仔自然而然就“長”大了;你再看我做的老虎、狗,過去石灣公仔裏的動物造型沒有那麼準,我們這一代人經過一些西方的結構訓練,才能做出這樣的感覺;還有我們以前做的佛,都是擺放在神壇裏的,但我現在做的佛有了人間的溫暖氣息。這些都是隨著時代不斷發展而自然而然發生的創新。

廣州日報:創新一定要在傳統當中尋找題材嗎?能不能開拓一下石灣公仔的題材,讓其具有一些當代性?

潘柏林:現在很多人在這麼做,市場反應很好。我覺得,作為一種嘗試是可以的,我自己也會去做。但我始終覺得這不是石灣公仔的靈魂所在,因為這是“人家”的東西。我們的創新還是應該立足於挖掘自己的傳統文化。全世界的藝術,都是以自己本民族的文化為基準的。傳統本身就是一個很大的寶庫,正所謂“傳統的才是當代的,民族的才是世界的”。

西班牙有一個世界知名的陶瓷品牌叫“雅致”,它最有特點的地方在於做了很多19世紀穿著古典服裝的人物形象。可是我們模倣人家這麼做就沒有意義了。我們為什麼不去自己的傳統當中尋找靈感呢?對傳統元素進行挖掘,我們完全可以創作出足以和西方抗衡的藝術品。所以,我們應該對自己民族的文化多一些信心。

廣州日報: 自古以來,石灣公仔以儒釋道的題材為多。這些題材對年輕人而言,可能吸引力不大。難道不能讓石灣公仔穿上現代人的衣服嗎?

潘柏林:我們在“文革”的時候弄了很多穿現代人衣服的石灣公仔,比如白毛女、跳芭蕾舞的娘子軍……後來都不做了,因為沒有市場。人的這種對傳統的依戀其實是特別神奇的,非常有韌性。當然,年輕人總會被新鮮好奇的事物所吸引,可年長成熟之後,就會感覺到傳統的吸引力了。所以,我們為什麼要為了迎合新奇而一味忽略甚至丟棄我們老祖宗留下的最有魅力的文化藝術瑰寶呢?現代社會,中國人對西方文化的認同感極高,但中國民族文化的復興一定會回潮,我對此有信心。

石灣公仔真正的“色彩”不在釉色在其“神”

廣州日報:石灣公仔以艷麗的釉色聞名,但是我發現您很多作品是完全不上釉的?

潘柏林:從雕塑的角度來看,石灣公仔的釉色扮演的是配角。在我看來,一切釉料都應該服務於造型,而釉色也沒有好與不好之分,只有和造型是否協調的區別。石灣公仔真正的“色彩”是它的“神”,只要有神,哪怕是完全不上釉,放在那裏也可以出彩。我有一些公仔不上釉,甚至眼睛都是雕的。因為陶釉非常厚,一些想要突出的、精彩的細節反而會被陶釉掩蓋,而我的作品又是以細節取勝,所以某些特定的陶塑作品不上釉更好。

廣州日報:我注意到您這次帶來的作品是“限量品”。石灣陶瓷在等級方面似乎比較複雜,有原作、限量、精品等,它們之間有什麼區別?

潘柏林:最高檔次的叫原作,分兩種,一是孤品的原作,二是有“翻模”若干件的原作,後者比前者要差一些,但也是創作者一手一腳做出來的;其次是限量品,但現在不同大師的限量品數量有區別;再往下就是精品,是不限量的,基本就是熟練工人按照一個樣板去做;再往下是普通品,是注漿來的。

廣州日報:有人會認為,這種“批量生産”其實在某種程度上約束了石灣公仔的發展,因為數量太多,所以相應地,人們就會認為它離藝術很遠,是商品。您覺得這個看法有道理嗎?

潘柏林:這其實是普及和提高的關係。原作和限量品是藝術品,肩負“提高”的責任,但石灣公仔是民窯,它的受眾面很廣,所以普及性對它而言也很重要。

廣州日報:您覺得什麼樣的檔次夠得上收藏級別?

潘柏林:就我個人而言,原作和限量品當然有收藏價值,精品也有一定的收藏價值,因為我對精品的數量會有所控制,所以基本上每年都會穩步升值。

廣州日報:現在很多人喜歡追捧“國大師”的作品,對此您有什麼看法?

潘柏林:真正的大師應該是“十年出一人,百年出一神”的人。而現在各種名號的大師滿街都是,這裡面有一些迷惑性,所以我覺得,收藏石灣公仔,首先還是要提高自己的鑒賞能力,憑真實水準進行判斷,不要盲目追捧大師名號。

大家簡介

潘柏林,中國工藝美術大師,中國陶瓷藝術大師,1953年7月生於石灣,1985年修業于中央工藝美術學院,是第二屆中華非物質文化遺傳傳承人薪傳獎獲得者,佛山市首位獲此榮譽的傳承人。他有上百件作品陸續在國內外各大報刊雜誌、各類藝術展會亮相,不少被中南海紫光閣、中國工藝美術館、廣州藝術博物院、英國珍寶博物館、英國中央聖馬丁學院、我國香港大學美術博物館等國內外各大機構收藏。

- 股票名稱 最新價 漲跌幅