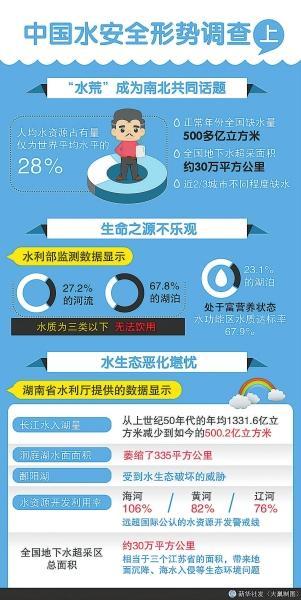

中國正遭遇“水困局” 地下水超採30萬平方公里

- 發佈時間:2016-01-19 09:17:01 來源:北京日報 責任編輯:吳起龍

新華社發

▲湖南省南縣石壩村村民肖喜福家的井水水質不好,只能到被污染的河溝裏挑水喝(2015年10月22日攝)。記者 周楠攝

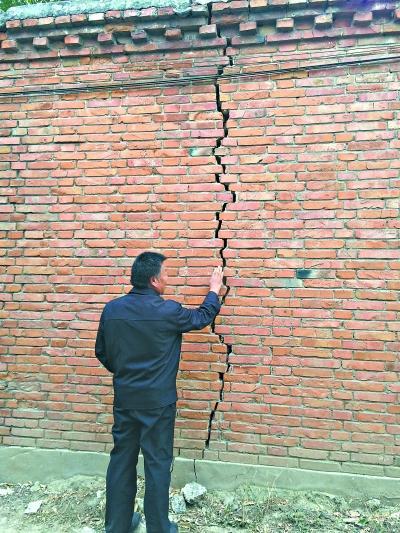

在河北省柏鄉縣的地下水超採區,一些村民家墻壁、地面有裂縫(2015年10月20日攝)。

近年來,水荒蔓延、河湖污染、水生態惡化等問題,屢屢呈現在國人面前。

中國正遭遇怎樣的“水困”局面?人們面臨的水安全形勢究竟如何?新華社記者日前組成調研小分隊,分赴內蒙古、河北、江西、湖南、安徽、浙江等地,實地勘察中國水情。

大湖喊渴:南北同鬧“水荒”

每人平均水資源佔有量僅為世界平均水準的28%、正常年份全國缺水量達500多億立方米、近2/3城市不同程度缺水、全國地下水超採面積約30萬平方公里……翻看我國水資源家底,水荒問題觸目驚心。

一邊是橋下乾涸的水渠,除了土和石頭,什麼都沒有,一邊是立在橋邊的鐵牌子,上面寫著“水深危險 禁止游泳”——這是記者不久前在河北省邢臺市威縣看到的景象。

“30年前,威縣的河道開始乾涸。7條幹渠、10條支渠基本都沒有水了。”威縣水務局局長林金潁説,“2014年我們從上游買過一次水,這塊禁止游泳的牌子就是那時豎的。”

威縣趙村鄉前寺莊村村民尹金普告訴記者,原來村裏設計的水井是120米處作為變徑,很容易打到水,“現在,很多水井都報廢了,打新井要到360米。”

威縣所在的河北,是華北乃至全國水資源最稀缺的省份之一:每人平均水資源量為307立方米,是全國平均水準的七分之一,遠低於國際公認的每人平均500立方米的“極度缺水”標準。上世紀70年代以來,大部分河道年平均乾涸天數在300天以上,經濟社會發展用水長期靠超量開采地下水維持。

北方缺水,而南方一些省份,儘管守著大河大湖,近年來也頻頻“喊渴”:

在湖南,史上“十年九澇”、被稱為洞庭湖“鍋底”的南縣,如今屢遭缺水危機。在華閣鎮,當地人將水井挖到地下150米依然沒水;在浪撥湖鄉,農民春耕時不得不在河中築壩攔水。

在江西,鄱陽湖水文局局長王仕剛介紹説,由於上游來水減少等原因,鄱陽湖近年來枯水期提前,持續時間延長。

“湖泊水位下降,取水口經常露出來,取水有時需要三級提水才能抽上來,而且常常是泥水。”九江市星子縣水利局局長黃清滾説。

“從華北、西北的資源性缺水到西南一些地方工程性缺水,再到東部發達地區和南方水網地區水質性缺水,‘水荒’現象從北向南蔓延。隨著經濟社會發展,水資源供需形勢越來越嚴峻。”中國水科院水資源所所長王建華説。

淮河支流:“活魚燒好是臭的”

一些地方有河皆幹,一些地方則有水皆污。水利部監測數據顯示,我國有27.2%的河流、67.8%的湖泊水質為三類以下,無法飲用,23.1%的湖泊處於富營養狀態,水功能區水質達標率為67.9%。

“達標率67.9%看似挺高,但是大多在西部人跡罕至的地方,而東部人口密集的地方,水污染依然嚴重。”水資源專家王浩院士説,全國廢污水排放量居高不下,一些河流的污染物入河量遠遠超出其納污能力。

淮河,曾被列為國家重點治理的“三河三湖”之首,但幾十年治理下來,雖然幹流水質明顯好轉,但支流水質仍不容樂觀。

“經過多年治理,淮河去年COD(化學需氧量)、氨氮入河排放量分別比20年前削減了六七成;淮河流域省界水質五類和劣五類水質佔28.6%,下降了48.4個百分點。但是支流污染、跨界污染現象仍然突出!”水利部淮河水利委員會水保局副局長程緒水説。

在蚌埠市淮上區淮河支流三浦大溝岸邊,記者看到,河面鋪滿了綠萍和藍藻,不遠處的另一條淮河支流沫衝引河呈深褐色,局部漂著死魚。

“沫河口工業園區建了以後,水質越來越差,嚴重的時候有惡臭味,變成‘黑水河’。從40多米深的井打出來的水還是有味道,從河裏抓的活魚,燒完吃起來都是臭的!”農婦蔣德蘭告訴記者。

流經四省的淮河流域跨界污染問題突出。在蘇皖交界的宿州市埇橋區楊莊鄉,記者正碰上跨界河流奎河上游開閘放水,河水發黑,遠遠就能聞到腥臭味,不遠處的支流郎溪河更是佈滿了藍藻和浮萍。

“因為污染嚴重,我們村的稻穀沒人願意收,村民只能種點旱作物。全村人做夢都想吃上放心水!”有村民告訴記者。

和一些江河命運類似,湖泊受到農業面源污染威脅。記者從環洞庭湖的三個市——岳陽、益陽、常德市畜牧水産部門了解到,洞庭湖區周邊密布著20多個養豬大縣,環湖三市規模以上(年出欄500頭)養豬場均有1500家左右,相應污水處理措施卻跟不上。“當地一些養殖業大鎮地下水氨氮超過國家標準100多倍。”益陽市南縣水利局人飲辦主任蔡鑫銘介紹。

記者採訪時發現,在臨澧縣柏枝鄉的湖南湘瑞健農牧有限公司,養豬場的棕黑色污水直接排到污水池塘,尚未靠近就已臭氣熏天,周邊若干溝渠與外界水系相連,污水最後匯入澧水進入洞庭湖。

“豬場建成後,水庫山塘的水受到污染,地下水也沒法喝,只能買桶裝水,用水庫水灌溉的稻米顏色發黑,一到夏天,臭水引來大量蚊子蒼蠅,黑壓壓一大片。”村民沈文兵説。

除了地表水遭遇污染威脅,地下水水質問題日益引起專家關注。

據水資源公報,2014年,相關部門對主要分佈在北方17個省區市平原區的2071眼水質監測井進行了監測評價,地下水水質總體較差。其中,水質優良的測井佔評價監測井總數的0.5%、水質良好的佔14.7%、水質較差的佔48.9%、水質極差的佔35.9%。

江南塞外:鄱陽湖底長滿青草

“地下水超採嚴重,一些地方地面沉降”“昔日魚米之鄉,如今魚蝦匱乏”、湖泊萎縮、河流斷流……種種話題的背後,凸顯出我國部分地區水生態惡化危機。

以洞庭湖為例,近年來,該湖水量減少的警鐘頻頻敲響。

八百里洞庭,得益於南北兩股水:“北水”是長江水,“南水”是湖南境內的湘資沅澧四大河流。湖南省水利廳提供的數據顯示,長江水入湖量從上世紀50年代的年均1331.6億立方米減少到如今的500.2億立方米,洞庭湖水面面積萎縮了335平方公里。

“15年前,我們監測候鳥要划船出入,浩瀚水面上水鳥起起落落,非常壯觀。但近些年來,很多地方人們穿皮鞋就可以出入。”南洞庭濕地保護站站長萬獻軍説,由於湖面銳減,南洞庭湖鳥類活動面積減少了三分之二,魯馬湖逐漸洲灘化,喪失了魚類産卵場的功能。

洞庭湖水生態受到破壞帶來的一個結果是,“魚米之鄉”面臨魚類資源枯竭威脅。“長江四大家魚苗産量銳減,洞庭湖水系家魚苗主要來源的重慶以下江段的8個家魚産卵場幾乎全部消失,洞庭湖60%以上的魚類品種受到嚴重影響。”做過長期調研的益陽市政協副主席卜鐵洪説。

鄱陽湖與洞庭湖同樣,受到水生態破壞的威脅。

“冬季到湖區看草原”,這是近年來鄱陽湖生態濕地興起的一種旅遊項目。隆冬時節,記者在星子縣湖域看到,裸露的湖底長滿青草,遠處有牛群在吃草。“草原”上活躍著遊客的身影,在江南之地飽覽塞外風光。

“枯水期延長,很多小魚小蚌死亡,越冬候鳥難以覓食,一些候鳥已經轉到周邊的坑塘了。”王仕剛説,“這幾年冬天草長得太高太密,鄱陽湖還要防火!”

洞庭湖、鄱陽湖的“水之殤”,是當前我國部分地區水生態惡化的一個縮影。數據顯示,海河、黃河、遼河流域水資源開發利用率分別高達106%、82%和76%,遠超國際公認的水資源開發警戒線;全國地下水超採區總面積約30萬平方公里,相當於三個江蘇省的面積,帶來地面沉降、海水入侵等生態環境問題。

“隨著經濟社會發展,加上水資源本就緊缺,近年來全國地下水超採問題日益凸顯。其中,河北超採量最多,佔了全國170億立方米超採量中的60億立方米。”水利部水資源司管理處處長齊兵強説。

“2006年地面沉降,地上出現了一條1米寬、8公里長的巨大裂縫,農民每年填每年裂,澆地的時候用塑膠布蓋上,但是一下雨地面又塌了。我們村420戶人家,20多戶房屋都有裂縫。”河北省柏鄉縣西汪鎮寨裏西村黨支部書記楊勝春説。“這些年,因為墻壁裂縫,我家的房子重新蓋了兩次,但現在廚房、院墻、儲藏室、客廳的墻還是裂,根本不敢讓小孩獨自呆在家裏。”看著墻壁上的一道道裂痕,村民路海素臉上寫滿了無奈。

觀察

“大水漫灌”無處不在

“一方面水資源緊張,另一方面用水方式粗放,我國缺水與浪費並存,矛盾十分突出。”中國水科院水資源所所長王建華説。

他所説的“用水方式粗放”,就是人們常説的“大水漫灌”現象。

“大水漫灌”首先體現在農業領域。農業是我國的用水大戶,約佔全社會用水的60%以上。全國農田灌溉水有效利用系數為 0.532,這意味著每使用1立方米的水資源,僅有0.532立方米被農作物吸收利用,與發達國家已達0.7以上的農田灌溉水有效利用系數還有差距。

水利部農水司副司長倪文進説,近年來我國農田水利基礎設施持續加強,但是現有灌溉排水設施大多建於上世紀50至70年代,存在標準低、不配套、老化失修等問題。由於農田水利公益性強、歷史欠賬多、投資需求大,從根本上改變農田水利條件,仍需付出長期不懈的努力。

一些基層幹部和農民告訴記者,有的灌區在供水時,由於沒有精細管理,供水量過多,致使排水渠也“滿載”工作,水白白流走。有的農民在為水田補水時同時開口子排水,水田裏成了“常流水”,浪費很大。

浪費不僅在農村,城市裏“看不見的浪費”同樣觸目驚心。

“目前我國城市輸水管網漏失在15%左右,如果加大投入修整,使漏失率降低到5%的水準,即可節水52億立方米。”北京航空航太大學中國迴圈經濟研究中心主任吳季松説,這一數字相當於2000多個昆明湖水量,接近南水北調中線工程年規劃調水量的一半。

城市建設中的水浪費現象也隨處可見。在水資源極度短缺、地下水日漸下降的北方某市,巨大的城中湖水波盪漾。據當地幹部介紹,這是依託市區季節性河流人工改建的湖泊。800米的大型水景噴泉,中心主噴高達209米,堪稱世界之最。

一邊是“水荒”逼近,一邊卻是打著“宜居城市”等旗號大規模圈水造景,搞房地産。記者粗略梳理髮現,幾乎每個北方設區市都已建成或規劃建設“生態水景”。特別是黃河流域沿岸城市,城城造水景,已到氾濫程度。

洗車房、高爾夫球場、洗浴中心更是城市生活的“吃水”大戶。

“現在我們用中水洗車,回收的廢水經過迴圈使用,水回收率達到90%以上,比以前用自來水洗車大大減少了用水量。”北京牛街的酷寶汽車裝飾有限公司經理崔秀娟説。有媒體報道,使用中水洗車的只是一部分洗車房。從自備井中“偷水”,私接水錶,違規使用低價水洗車,是一部分洗車房的致富秘訣。

“莫以善小而不為。我們並不是要大家過節水的‘苦日子’,只是希望在用水如此緊張,很多地方在用‘子孫水’時,每個人能從點滴、舉手之勞做起。”北京師範大學水科學研究院院長許新宜説。

特寫

走近水困人群

“滿鎮難見白衣衫”

與中國大多數農村小鎮一樣,冬日的暖陽升起後,三仙湖才有了一絲熱鬧景象。人們按部就班,生活平平常常。只是,在小鎮裏來回走幾圈,突然意識到一個現象——幾乎沒有人穿白色衣服。

不穿白衣服,不是當地風俗,也並非民間禁忌,一切原因指向一個字——水。

小鎮地處湖南省益陽市南縣,深居“八百里洞庭”腹地。73歲的鎮上居民李清蘭告訴記者,三仙湖鎮以水為名,因水而興,曾被稱為洞庭湖的“小南京”。

上世紀70年代末,三仙湖的水質開始出現問題。李清蘭回憶,工業廢水、農業污水、生活污水長期排入湖中,水質開始變差。加上河道淤塞,水運衰落,三仙湖變成“啞湖”,成為一湖死水。

“有時候工農業污水集中排泄,一大片湖水都是黑色,這種水怎麼喝?”三仙湖鎮水管站副站長趙勇告訴記者。小鎮居民有的開著拖拉機去外地運水,有的到田裏挖一個大坑,收集雨水。

1980年前後,無奈的小鎮居民打下了第一口水井,地下水從70多米深的地方取出。看著水龍頭流出的清水,小鎮居民歡慶了好長一段時間。但沒過多久,又有一件事讓大家心頭蒙上了陰影。

“那時候女孩子喜歡白裙子,結果用自來水一洗,卻發現裙子上出現大塊大塊的黃斑。”李清蘭説,越來越多人家發現白衣服、白毛巾、白床單等下水洗後,都變了顏色。大家開始懷疑自來水有問題,只好儘量避免在生活中用白色布料。久而久之,就出現了“滿鎮難見白衣衫”的現象。

又過了好些年,省裏專家檢測,發現是地下水鐵錳嚴重超標。“鐵超標84倍,錳超標25倍,洗滌過程中發生了化學反應,在白衣服上留下了印跡。”趙勇知道了答案。

2008年,財政部門專門撥款給三仙湖新建了水廠,86米的深井,配備了鐵錳處理設備,情況稍有改善。但三仙湖地下水鐵錳超標太高,處理效果一般,加上處理工序影響了供水速度,小鎮每天只能分時段供水。

長期水量不夠、水質太差的小鎮,在2015年3月切斷了地下水源,自來水廠全部改用湖水水源。帶記者到水廠看過後,三仙湖鎮鎮長遊濤眉頭緊鎖:“怎麼説呢,兩害相權取其輕吧!”

打口淺井濾水喝

內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗中和西鎮蓿亥圖牧業村面積250平方公里,有678名村民,大多靠放牧和種玉米、草料為生。

在離村委會不遠的地方,記者看到乾涸的河床,一棵大樹孤零零地佇立在岸邊。“一個多月沒有下雨了,河裏的水早幹了!”村民説。在離河岸百米距離的地方,村裏用挖土機挖出了一個兩米深、大約200平方米的大坑用來儲水。大坑底部是黏土,上層是沙石,下雨時,雨水和河水可以透過沙層匯聚到大坑底部。“上次河床有水的時候,還積攢了一些,可以灌溉農田和牧草,但現在也快見底了。”村支部書記拉外告訴記者。

打一口大約6米深的淺水井是村民們普遍的做法,原理與蓄水的大土坑一樣,都是通過沙層過濾匯集淺層地下水。“好在附近沒有工業污染,水還比較乾淨,但是乾旱太久,水也不夠喝。”拉外説,家家戶戶惜水如金,平日裏人和羊都喝井水,遇到特別乾旱的時候,只能保證人有水喝,顧不了羊。

“現在全村一口深水井都沒有。”拉外説,打一口深水井需要花費十幾萬元,這對村裏來説是不小的數目。最關鍵的是,村裏目前還沒有通上高壓電,如果沒有動力電,即使打了深水井也抽不上來水。“