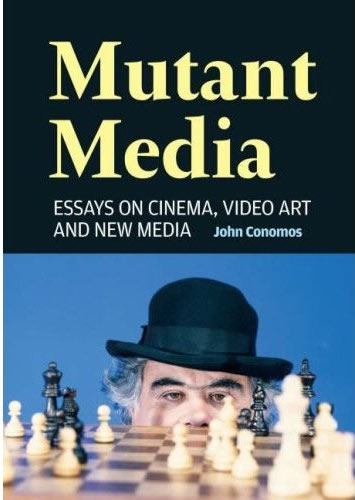

電影(Cinema)、視頻藝術(Video Art)以及新媒體(New Media),當我們提及這些概念的時候,人們自然而然的反應是,顯而易見,我們所意味的並不是同一個東西。電影屬於大眾文化範疇,視頻藝術和新媒體則屬於當代藝術;電影被認為是保守的,樣式化的,視頻藝術和新媒體則被認為是實驗的,保有先鋒性的;對於電影的理解和討論是建立在一個完整的電影史和電影理論的框架下的,而對於視頻藝術和新媒體的討論則被認為是屬於藝術史,特別是當代藝術史所要解決的問題。如果我們承認上述所言是一個既定的觀念事實的話,那麼,我們可以提這樣一些問題:電影屬於當代藝術嗎?電影可以屬於當代藝術嗎?什麼樣的電影才可以屬於當代藝術?同樣屬於影像媒介,電影、視頻藝術與新媒體之間的邊界究竟如何劃分?這同樣也是澳大利亞的藝術家、批評家及作家約翰•克納莫斯在《突變的媒介:關於電影、視頻藝術以及新媒體》一書中所提出並試圖回答的問題。 憑著對於二十世紀六十年代以來的電影的興趣,以及二十世紀八十年代以來的視頻藝術以及新媒體藝術的關注和親身參與,運用文化批評以及影像批評理論,約翰•克納莫斯在這本書中,從一個不同以往的研究角度,對於各種影像媒介之間的複雜關係進行了重新的審視和定位。 電影終結了嗎? 克納莫斯曾經對法國的電影理論家和批評家雷蒙德•貝魯爾(Raymond Bellour)的理論思想進行過系統的研究和分析。克納莫斯在這本著作中,明確地提出這樣的一個觀點:以影像為基礎的視頻藝術和新媒介的出現並非是對於傳統電影觀念的挑戰,反而應該被視為電影這一傳統媒介得以延續的證據。視頻藝術和新媒介對於電影的這種延續性,與電影歷史上任何一次的電影形式和電影觀念的更新發展都沒有本質性的差別。他們的出現可以被理解為電影史上的又一次由技術和觀念所推進的電影媒介的突變(Mutant)和更新。 克納莫斯列舉了電影史上諸如布努艾爾(Luis Buñuel)、希區柯克(Alfred Hitchcock)、克裏斯•馬克(Chris Marker),傑弗裏•肖恩(Jeffrey Shaw)等一系列給電影形式和理念帶來革命性創新的電影藝術家,試圖通過對於電影革命性與電影延續性之間的關係進行分析和界定,以此來理解今天的視頻藝術以及新媒體藝術。在這樣的預設前提下,在人們觀念的中本應屬於當代藝術系統的視頻藝術和新媒體藝術重新被放置於電影史的發展邏輯之中。 在克納莫斯看來,電影本身就是一個複雜的混合體——它是政治的、現象學的、存在主義的、在某種程度上自我指涉的,更是一種具有實驗性的媒介。而視頻藝術或是新媒體藝術只不過是電影對於新技術和新文化的出現的一種反應形式,是突破了傳統電影媒介邊界的突變體。 走向更新的方法論 克納莫斯與他的前輩法國的電影導演戈達爾有一個共同之處,那就是,他們都拒絕承認對於電影而言,存在所謂“辯證的(Dialectical)”邊界。與大多數的新媒體批評家和理論家不同,克納莫斯對那些有悖于傳統電影觀念的所謂“新影像理論”毫無興趣,反而認為傳統的電影形式和觀念依然作為理解這些新影像媒介的一個基本出發點而發揮作用。 今天的當代藝術,無論在創作環節,還是在闡釋環節,都異常地排斥通過技術性的表現形式和風格來對其進行劃分和界定。推動當代藝術發展和提升的是批評性和抽象性的概念所組成的框架範式。將藝術視為文本來進行編碼和閱讀被認為是當今有效的創作和寫作形式,但在克納莫斯看來卻是不能夠令人滿意的。影像運作的真正動力來自於觀念與實踐這對矛盾之間的張力,而非概念之間的抽象推衍。 克納莫斯正是在這個意義上強調將電影、視頻藝術以及新媒體藝術視為一個整體性概念來考察的重要性,認為有必要通過與不斷更新的技術和文化之間建立起有效的關聯,來重新思考和界定各種影像形式之間的互動關係。電影並非是一種單一固定的影像形式,而是許多異質性的,相互糾纏指涉的多樣形式的混合體。 一個文化地理學樣本 克納莫斯本人擁有著多重的身份,他是具有希臘血統的澳大利亞人,是電影製作者、視頻藝術家、詩人、理論家、批評家以及作家,同時,又是澳大利亞的雪梨大學藝術學院的藝術學教授,主要講授電影研究以及新媒體研究等課程。 因為這樣的身份背景,克納莫斯自然而然地將自己的注意力也投向了澳大利亞的影像藝術。他通過自己的親身創作經歷以及相關的展覽活動對這一情況進行了説明和討論。從文化地理學角度講,澳大利亞處於一個非常特殊的位置。無論從地理位置上,還是從經濟發展程度上,它都處於北美洲和亞洲之間。但是,與此同時,令人感到尷尬的是,澳大利亞仿佛在歷史上的任何階段又都不是這個世界的中心,無論是經濟上,還是文化上,它的位置仿佛永遠都是“之間”。這也造成了一種情景,那就是,在面對文化交流時,澳大利亞好像一直都是處於一個文化進口的位置。儘管澳大利亞的部分學者認為,這樣的“之間”位置反倒有利於澳大利亞對於不同地理文化形式的吸收和融合,但是,他們也忽略了一點,那就是,本國自發的主體性文化形態也會隨之減弱和消失,而所謂的文化融合卻是要以本國家本民族的原創性主體文化的存在為前提的。這樣的文化情境究竟在多大程度上影響了澳大利亞影像藝術的觀念和形態呢?這也是克納莫斯試圖在書中所要解決的另一個重要問題。 |