今年春節,一部拍攝僅耗時10天的《我在八零年代當後媽》微短劇,成就了上線當日充值超2000萬元的“造富神話”。與此同時,微短劇熱潮下催生的新業態一度成為網路熱議的焦點。

微短劇,全稱為網路微短劇,是指“單集時長從幾十秒到15分鐘左右、有著相對明確的主題和主線、較為連續和完整的故事情節”的劇集,行業內也常被稱為“豎屏劇”“小程式短劇”。

相比于傳統劇集,微短劇的最大特點就是短。在這些極度濃縮的短劇裏,劇情狗血、臺詞犀利、“爽點”密集,每一幀都緊抓觀眾的眼球,刺激著大家不知不覺地掏錢購買。

微短劇成為“日進鬥金”的利器,已成為不爭的事實。那麼,坐擁“一城、兩園、三基地”全域化影視産業基地的寧波,是否已經入局微短劇賽道?如何助力微短劇健康發展?

“高流量”轉向“高品質”

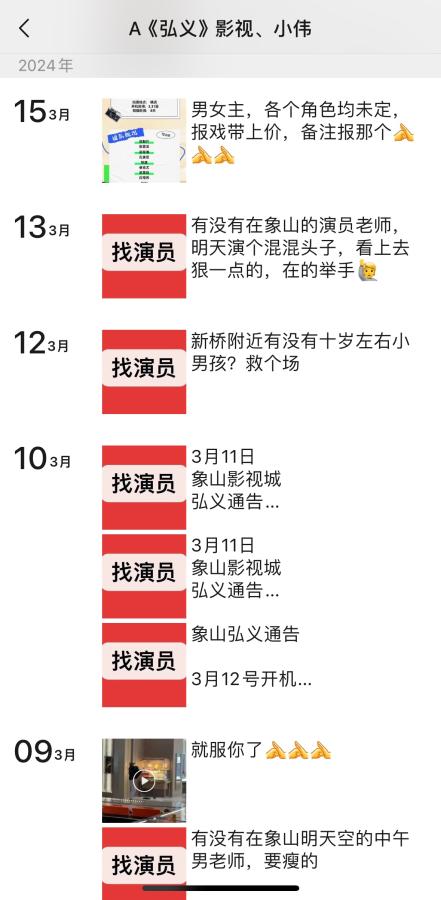

“招象山古裝穿越短劇演員,22號開機週期10天……”這兩天,象山弘義影視文化傳媒工作室的“群頭”勵小偉,忙著在微信朋友圈招募短劇的群眾演員。去年開始,微短劇製作團隊源源不斷地涌入象山影視城,對勵小偉來説,高頻地“招兵買馬”已是見怪不怪。

勵小偉的微信朋友圈。

勵小偉忙碌的身影,只是象山影視城內微短劇攝製劇組的冰山一角。數據顯示,2023年,象山影視城年接待拍攝劇組量達366個,其中微短劇劇組數量持續走高。

“象山,是我夢開始的地方!”諾點象山影視文化負責人楊特樂帶著他的團隊,在此相繼拍攝了《回到古代當富翁》《回到民國當少帥》《大上海》等微短劇,其中80%成為網路爆款。

隨著越來越多劇組入駐,演員演戲機會也在增加。有人從一個日薪100元的普通群演,一炮而紅成為日薪2000元的“男一號”。“站在行業風口,一夜爆紅不再遙遠。”勵小偉説,微短劇讓不少年輕演員看到了“出人頭地”的希望。

然而,靠微短劇“逆天改命”的事情並不經常發生。大部分掙紮在最底層的群眾演員,還是面臨著行業升級後被淘汰的命運。

“最近微短劇招聘群演的要求越來越高了,以前對身高沒有限制,現在需要男性身高在175釐米以上。”象山米休影視文化工作室的“群頭”李小建對投資方不斷升級的演員要求感到十分頭疼。

微短劇拍攝花絮。受訪者供圖

處於影視行業産業鏈前端的編劇最先感知到,微短劇向精品化方向升級的趨勢已然顯現。

“比如説‘把妻子的腎換給前女友’這種土味劇情大家已經不看了,現在的劇本會用更能被大眾接受的方式和邏輯去呈現。”在象山從事編劇工作的王娟坦言,原先的劇本7天就能完成,如今的微短劇劇本,從修改到完稿需要1個月的時間。

“小製作”擁有“強支撐”

微短劇市場的迅速崛起,給寧波影視行業帶來了前所未有的機遇。寧波,何以成為吸引劇組項目集聚的“強磁場”?

首先是成本優勢。“微短劇都是小投資、小製作,它的成本要一分一厘地計算。”勵小偉給記者算了一筆賬:一名劇組人員在橫店的住房成本約為100元,而象山影視城周邊僅需50元,光是住宿這一項就能節省50%的預算。此外,劇組在象山的用餐成本、場地成本在行業內也算低,這些都能為劇組節省開支。

同時,象山影視城周邊的影視産業比較成熟,産業關聯度高、配套能力強的影視産業集群的規模優勢正在凸顯。

706影視雙創中心。通訊員供圖

“706影視雙創中心”已引進後期製作、美術置景、影視會計、影視製作等企業入駐,劇組工作人員可一站式對接多項業務,方便省事。“相對而言,象山影視城在人才、影視器材配備、場景配套等方面更完善。在象山,明天要開機的劇,美術制景、服化道馬上就能到位。”楊特樂表示。

再者,寧波在影視場景資源方面具備得天獨厚的優勢,為微短劇的製作提供了豐富的拍攝場地和背景選擇。從古風建築到現代工廠,從山水田園到城市街景,可以滿足拍攝者多樣化的需求。

立足本土優勢,招引更多劇組來甬拍攝,有人嗅到了微短劇背後新商業模式的廣闊“錢景”。

“和全國的平臺合作,為微短劇拍攝提供生産基地和創作平臺,這是我們正在著手跟進的一塊業務。”在博地(寧波)現代影視基地負責人戴挺的計劃中,基地與微短劇小程式平臺的進一步合作已被提上日程。這背後,是潛藏的巨大利益空間:以一年服務300部微短劇測算,行業規模將達到億元。

“微短劇”藏著“大可能”

“現在的短劇市場已經分化出兩種模式,即精品劇和商業劇。”王娟開始努力深耕精品劇的編劇工作,與被打上“土味”“沒營養”標簽的商業劇不同,精品劇可以是“短劇+直播”“短劇+旅遊”“短劇+非遺”“短劇+IP”“短劇+特産”等形式。

今年年初,廣電總局發佈“跟著微短劇去旅行”創作計劃,積極引導微短劇與傳統文化、旅遊資源、線下經濟交融交匯。其本質就是以熱播的微短劇為媒介,有效帶動各地“出圈”。

象山影視城拍攝場景。

“我們可以看到,越來越多‘國家隊’選手下場做微短劇,這將為行業的規範和可持續發展帶來一股新風。”王娟對未來精品劇的發展十分看好。

“短劇+”在形式上為微短劇帶來了無限想像,而文化出海則可以從空間維度為短劇拓展更多可能。

“隨著短劇的流行和競爭力的提升,中國短劇在海外市場逐漸嶄露頭角,形成了成熟的盈利模式,成為文化出海的重要模式。”浙大寧波理工學院傳媒與法學院教授何鎮飚表示,中國的短劇顯示了其商業模式的成熟與可持續性。這種新型的文化輸出方式,可以展示中國影視創作的多元魅力,也能為文化産業的發展開闢新的道路。

來源: 中國寧波網 | 撰稿:何晴 記者 孫肖 通訊員 吳宙洋 | 責編:汪傑菲 審核:張淵

![]() 新聞投稿:184042016@qq.com 新聞熱線:13157110107

新聞投稿:184042016@qq.com 新聞熱線:13157110107

版權所有 中國網際網路新聞中心

電話: 057187567897 京ICP證 040089號