“古老的運河講新時代的故事”系列報道之臨清篇

編者按:運河貫南北,文脈承古今。由京杭大運河、隋唐大運河、浙東運河三部分構成的大運河,綿延近3200公里,流淌2500多年,串起數十座城。

今年正值大運河申遺成功六週年,由中國網大運河頻道和北京大運河翰林文化開發中心共同打造“古老的運河講新時代的故事”系列報道,以“古運新説”為主旨,從杭州出發,過揚州、訪蘇州、抵北京,探尋沿線城市保護、傳承、利用大運河文化的深厚底蘊講述水鄉之畔的時代故事。

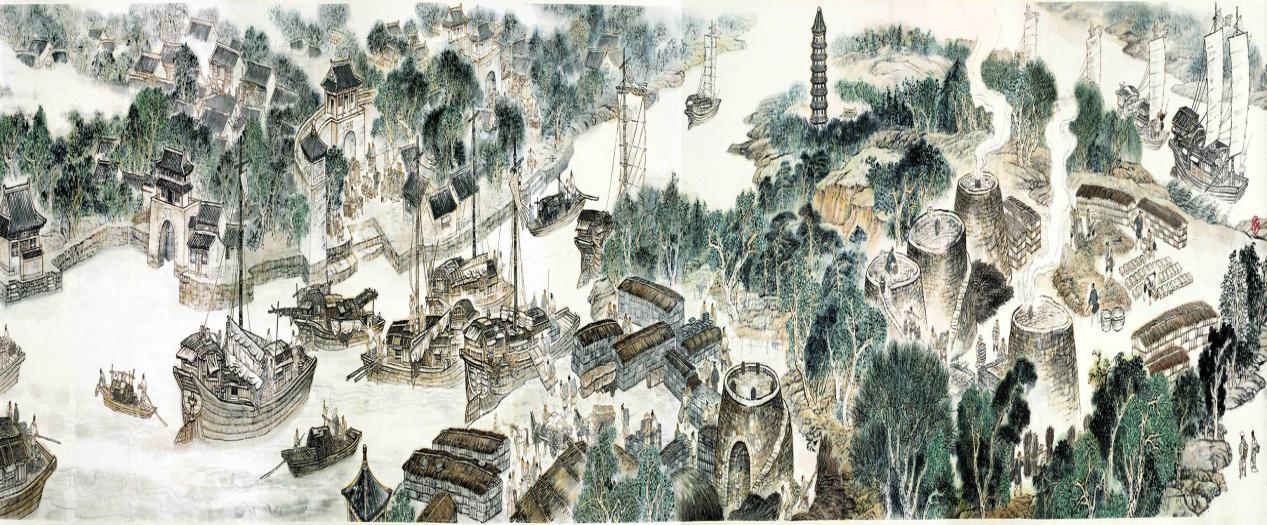

圖為《古運回望圖》分段畫卷——臨清篇

大運河造就了古臨清的富庶繁華

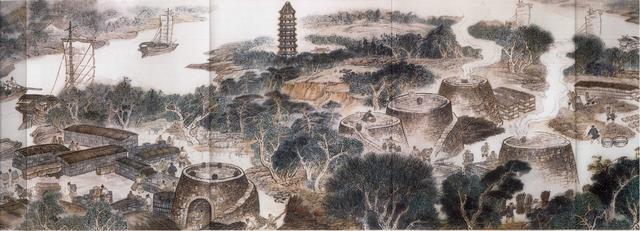

圖為《古運回望圖》臨清段采風資料圖

魯西北古城臨清是京杭古運河畔有著悠久歷史的文化名城。在歷史上,京杭古運河是國家運輸大動脈,臨清在古運河會通河的最北端,依靠古運河的繁榮不斷發展壯大,有著“繁華壓兩京”的美名。

古城臨清,三條運河穿城而過,在這三條運河包圍的地方,形成了一片中洲古城。明清時期,臨清有30多個大大小小的碼頭,隨著商販貨物的聚集,依運河的流向形成多個街巷和衚同,多以有影響力的店舖、人家命名。這些街巷、衚同承載著臨清關於大運河的珍貴記憶。這些歷史上流傳下來的遺跡,如今大部分已成為寶貴的世界文化遺産。

圖為《古運回望圖》分段畫卷——臨清篇

臨清的衚同古樸厚重,看起來有歲月侵蝕的滄桑。街道向前延伸,小巷、衚同便分佈在街道兩側,路面是磚砌成的路。中洲古城,院子套著院子,小巷衚同連著街,巷子裏又別有洞天。

據統計,臨清老街巷、老衚同共167條,其中69條街、50條巷、48條衚同。這些巷子是臨清運河上南北文化交匯融合的具體地點。臨清的衚同文化,是運河文化的重要組成部分,與運河沿線的吳越文化、荊楚文化與北方文化交流碰撞,在碰撞中可以體味到運河文化巨大的包容性與開放性。

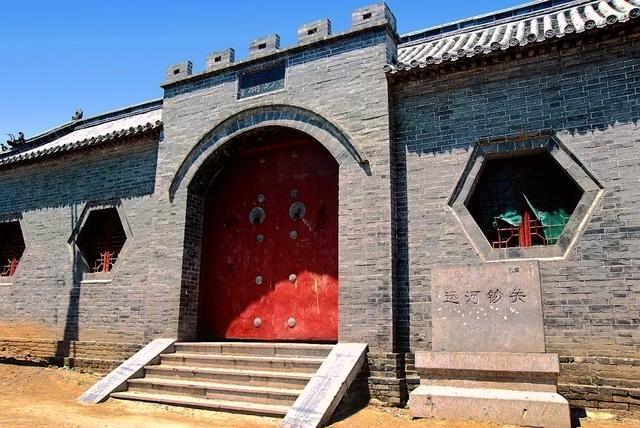

臨清運河鈔關居全國八大鈔關之首

圖為《古運回望圖》臨清段采風資料圖

明清時期臨清有五百多年的繁華,作為漕運的大通道和咽喉軍事重地,擔當著運皇粱的重任,留下了大量和運皇粱有關的街巷和儲粱庫,當然也留下了具有歷史意義的鈔關。

鈔關,本是稅關。明朝初年,白銀不允許直接交易,包括繳稅也只能用紙鈔。所以,稅關即鈔關。明朝宣德四年(1429年)開始設鈔關徵稅,大運河上共設了七處鈔關,從南往北依次為:杭州、滸墅、揚州、淮安、臨清、河西務、崇文門。這七處鈔關與設在長江上的九江鈔關合稱為運河八大鈔關。

明朝宣德十年,朝廷將臨清運河鈔關升為戶部(相當於現在的財政部)榷稅分司。這時的臨清運河鈔關,佔地達四萬多平方米,內有廳堂、有倉庫、有巡欄舍等,建築規模龐大。

到明朝萬曆年間,臨清運河鈔關已經位居運河八大鈔關之首。其中,萬曆六年(1478年),徵稅83200兩。而當年山東一省的稅收只有8860兩,僅比臨清運河鈔關的1/10稍多。

作為目前中國古代運河稅收機關的唯一典型遺存,這裡的每一處碑刻、每一塊磚石都鐫刻著歷史的年輪。從1429年始建,已經有580多年的歷史。是運河文化的重要載體,是研究中國明清兩代經濟生活、運河城市的形成與發展及中國稅務發展的寶貴實證資料。2001年,臨清運河鈔關被確定為全國重點文物保護單位,2014年入選世界文化遺産名錄。

臨清小吃 融會八方

臨清運河美食——托板豆腐

臨清飲食文化産生在運河商業文化的搖籃中,素有“小天津”的美名。商業的繁榮,流動人口的聚集,令臨清的餐飲風味融會八方。

臨清的小吃種類繁多,更具風土人情。有一個順口溜這樣説:“進京的腐乳名遠揚,香油馓子酥又香,托板豆腐稱一絕,回回的羊肚兒滿街香兒,尹閣的下水兒武德奎的餅,李家的豆沫麻辣燙,小籠燒麥竇家的包,燒餅夾肉臨清的湯……”

這麼多好吃的,這令人忍不住流口水。我們先來認識一下托板豆腐。

據説臨清的托板豆腐始於明清時期,還有一個廣為流傳的故事。當時有位南方舉人坐船進京趕考,經過臨清碼頭,見是富庶繁華之地,便上岸觀光遊玩。饑腸轆轆之時,買了一塊熱氣騰騰的水豆腐,無奈兩手空空,不知怎麼吃。豆腐師傅靈機一動,卸下箱子一端的擋板,把豆腐放上去,又用刀切成小方塊,遞給了他。舉人吃過,高興地説:“真乃天下第一美味也!”後來他中了狀元,又專程來到臨清,尋訪、品嘗托板豆腐。從此,托板豆腐就流行開了。

在臨清的早晨,街頭巷尾隨處可見手捧托板豆腐,吃得滿口香甜、津津有味的顧客。水豆腐是用上等黃豆,經脫皮、水泡後、磨成汁,用布濾出豆漿,倒入鍋中燒開,加滷水精心點制而成。

臨清運河美食——八大碗

再來説説臨清“清真八大碗”,距今已有700多年的歷史,色、香、味俱佳,有三個特點,那就是“一肉、二湯、三滋補”:

一肉:原料以牛、羊肉為主。二湯:清真八大碗屬於湯菜,它很注重湯的運用,其湯有原湯、清湯、白湯。清真八大碗中的湯都保持了它們的原汁原味。三滋補:清真八大碗不僅都是佳美的食物,而且還具有滋補強身的功用。

在臨清,運河美食不僅傳承了運河的歷史,而且還融合了運河的文化,像大運河水一樣的經久不衰,源遠流長。

山東省大運河文化保護傳承的核心區城市

圖為新時代大運河臨清段航拍資料圖

山東省政府工作報告中提出“要加快建設大運河、齊長城國家文化公園,推進大運河文化帶建設”。臨清作為大運河文化帶建設的重要節點城市,將按照這一要求,搶抓大運河國家文化公園建設的機遇,圍繞大運河臨清段,著力做好既留存歷史記憶、又改善生活環境這篇大文章,啟動創建國家歷史文化名城,傳承歷史文脈。

圖為新時代大運河臨清段資料圖

2020年3月,《山東省大運河文化保護傳承利用實施規劃》出臺,臨清市被確定為核心區城市之一,核心區主要是指運河主河道流經的18個縣(市、區),包含典型河道段落和重要遺産點,是孕育形成大運河文化的主要空間,也是大運河文化帶的關鍵區域。規劃實施期為2020-2035年,展望到2050年。

圖為大運河(山東段)文化功能分區列表,來自《山東省大運河文化保護傳承利用實施規劃》

臨清中洲古城成為豐富旅遊産品體系的重要內容。《山東省大運河文化保護傳承利用實施規劃》指出,要深度挖掘山東省運河沿線豐厚的歷史文化和濃郁的民俗風情,以運河為廊道,以城市為節點,重點發展度假體驗、健康養生、運河觀光、文化創意、研學旅遊等旅遊産品。融合大運河與齊魯文化要素,規劃建設臨清中洲古城,打造線型旅遊遺産廊道,開發沿運河古鎮特色旅遊線路産品。

早在2017年,《臨清市中洲運河歷史文化街區保護規劃》就通過了專家評審。臨清運河文化生態保護實驗區成功入選山東省省級文化保護實驗區,成為聊城唯一一家省級文化保護實驗區。

臨清市中洲運河歷史文化街區是山東省第一批歷史文化街區,臨清中洲古城區由元代運河、明代運河和衛運河交匯環抱形成中洲之地。項目計劃總投資12億元。主要建設內容:考棚街步行街區、鈔關歷史文化街區和清真寺歷史文化街區等。

臨清古城旅遊的總體規劃:雙軸、三區、兩節點。雙軸指街巷路軸和運河水軸。兩節點是指鰲頭磯和鈔關節點。三區指市井生活區、運河遺存區、清真宗教區。

依託大運河,臨清市擁有2個世界文化遺産點段和11處全國重點文物保護單位,可以説這裡是一處“運河文化的活態博物館”。近年來,臨清市著力抓好中洲古城保護,防止大拆大建,有序開展保護修繕工作。

2020年5月21日,臨清市長祁學蘭在政府工作報告中提到,要搶抓建設大運河國家文化公園機遇,整合運河文化資源,穩步推進中洲古城保護利用,深入開展鈔關片區(二期)環境整治,進一步打響中國運河名城品牌。

圖為《古運回望圖》分段畫卷——臨清篇

數百年滔滔運河水,見證了臨清曾經的繁盛。而今漫步臨清,依然處處可見運河的遺痕。或許,我們並不需要它再現當年”富庶甲齊郡“的盛景,只要它靜靜的存在,就讓歷史去告訴未來吧,讓我們一起期待更多的運河故事。

總策劃谷建華

中國網大運河頻道、北京大運河翰林文化開發中心聯合出品

附:

關於《古運回望圖》

《古運回望圖》之創作,旨在弘揚自強不息之民族精神,漕運盛景之再現,貴在推崇厚德載物之中華氣量。

西元新世紀開元之年,華夏再沐朝陽,春風又綠神州。翰墨歌盛世,丹青寄赤心。谷建華先生以振奮民族精神為宗旨,以弘揚運河文化為己任。斥鉅資,募群賢,研史料,重考察,集眾家之才智,請諸師之妙筆,穿越六百年時空,探尋當年漕運盛景。歷時五載,徵修四次,終成《古運回望圖》。

全卷通高83公分,長210公尺,以明代航運鼎盛時期為背景,以運河為主線,自通州始至余杭終,經京津冀嚕蘇浙,四省二市,五大水系,百餘城鎮,浩浩蕩蕩,三千余裏,一氣貫通,氣勢恢宏。畫面兼工帶寫,五色丹青,師法自然。人物景色,勾勒細膩,疏密得體。山水迤麗,柳岸花明,漕艘櫛比,往來如梭,閘壩碼頭,廩粟雲屯,城鎮市井,百態人生,縱觀全卷,三千里漕運風情盡收眼底,五千年華夏文明彰顯其中。正可謂,漕運舟楫之盛,可抵長城之雄!

京公網安備 11010802027341號

京公網安備 11010802027341號