採訪人_于海元

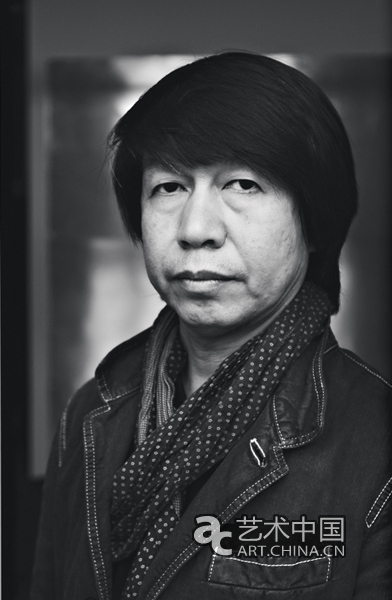

蔡廣斌

庫藝術(以下簡稱“庫”):您從上世紀八十年代中期進入中國美院國畫係之後,二十多年來一直在進行水墨創作,在水墨領域內也進行了很多的嘗試與研究,並憑藉“窗”、“手工影像”等系列作品確立起在當代藝術界的地位。可否首先回顧一下您水墨創作的演變過程?

蔡廣斌(以下簡稱“蔡”):中國現代水墨藝術從上世紀80年代的啟蒙時期開始。當時我考入的浙江美術學院(現中國美術學院)國畫係的水墨研究走在了全國的前列,由於我們對西方現代主義的研究使之開始了用水沖、煙燙、拼貼等手段打破了墨法的壁壘,並結合了西方現代藝術元素。上世紀90年代後實驗水墨藝術領域將這種方式細化並出現了各種不同的藝術形式。但這種突破性的實驗尚處於用西方現代藝術方式及意識、再結合中國傳統方法的一種“現代主義藝術形式”的重現或再現階段。

有意義的是後來,中國當代水墨藝術在兩千年之後,從我與一批水墨藝術家開始的探索——當代藝術觀念及水墨的“當代”性的探索使中國當代水墨藝術真正的確立在中國當代藝術領域之中。其實無論是用什麼樣的眼光看待當代藝術,都否定不了當代水墨藝術已經開始進入到中國當代藝術領域並建立了它特有的“地位”,儘管這其中的藝術家並不多,甚至有品質的水墨藝術家在國內只有幾十人或十幾人而已。但這已經很有作為了,因為生活中金錢與政治的壓力讓大多數探索性的水墨藝術家處於尷尬的境地。

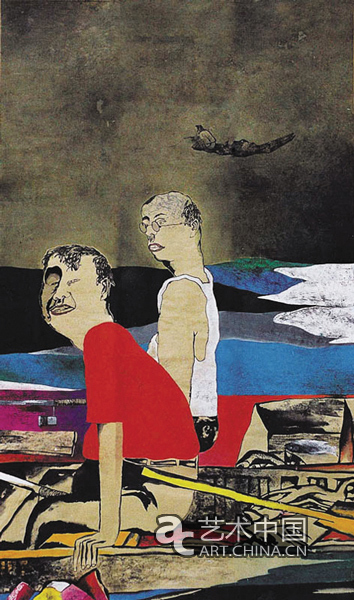

我的水墨藝術演變過程經歷了上世紀80年代的啟蒙、主要從上世紀90年代開始,更早的八十年代便進行了各種藝術手法的挪用與實踐,如當時的水墨人體寫生,開始了中國最早的現代寫生方式,但九十年代後我更加主動的將現代主義表現手法融匯于筆墨形式之中。最早的作品如《抽象》、《街頭》體現了立體主義式的構造形式。之後《 門裏、門外 》、《炎熱的夏季》、《憂鬱》等作品使那一時期的構造形式自然化,表現主義藝術形式與作品體現的時代觀念與個人心理明確的凸顯出來。《融》、《峰頂》、《境》用傳統的工筆染韻方式,加大了造型烘托力度及染化的面積使表現當代現實題材準確而到位。上世紀90年代末的《寒江獨釣圖》、《 痛苦 》等作品在藝術觀念與水墨及設色表現手段上已經具有當代意義。

2000年後《窗》系列作品的出現是我移居上海之後對中國城市化進程中居住方式的檢討。一種反思內心而出現的表達形式,當然,那時考慮到傳統筆墨方式的結合,對毛筆在繪畫過程中如何自然化做了許多艱苦的研習。《窗》題材我用了5年左右時間,之所以用了這樣長的時間與我在上海不同的居住地點有關,在浦東與楊浦的三個居住地,我發現自己都是在不由自主的情況下對窗外的景色有興趣,“注視”與多次發現,使我對窗的概念更加明確。這是我自覺的將藝術創作與生存結合起來的實證,使我的作品走入了觀念化。

2006年我去了上海崇明島,之後作品又發生了很大的轉變,其藝術觀念及表現形式被理論家稱之為“手工影像”“影像水墨”“水墨影像”等等。《陳海公路》《東灘》《江灣》等等系列作品的出現,是我對社會群體的現實心理走向、個體意識的隱秘性分析研究後開始的,以此我的藝術觀念與表現手段完全融匯于個人心理化,這對於我是一個新的開端、一個創作的新階段。將繪畫方式轉向心理化的純粹墨色形式,我覺得在一定成度上完成了當下社會視覺心理需求,作品所表現的觀念意識也更加明確到位。