“北上”“南下”話運河

原標題:“北上”“南下”話運河

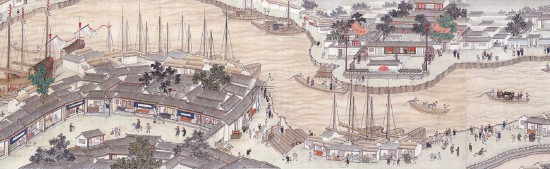

《潞河督運圖》(局部)

大運河,與長城一起,被視為中華民族的文化身份標識。

長城就像巨型屏風,給了塞內外的兄弟們獨處的空間;運河則像血緣紐帶,讓南北方的親戚們頻繁走動、互通有無。

正在國家博物館展出的《舟楫千里——大運河文化展》,用170件(套)展品,鋪展開了一條大運河的文化長卷。

提及大運河,就繞不過去隋煬帝楊廣。歷代大都把隋煬帝視為無道昏君的典型,説他開鑿運河的目的是為了方便坐龍舟去揚州看花,而且開鑿大運河是隋朝滅亡的重要原因,如唐代胡曾詩云:“千里長河一旦開,亡隋波浪九天來。錦帆未落干戈起,惆悵龍舟更不回。”

其實導致隋亡的原因是多方面的,至少與隋煬帝的窮兵黷武造成的危機比起來,開鑿運河還排不上號。運河溝通南北的作用,是顯而易見的,如唐代皮日休詩云:“盡道隋亡為此河,至今千里賴通波。若無水殿龍舟事,共禹論功不較多。”評價隋煬帝,不能因為他奢靡的個人作風,而累及運河,説“取盡脂膏是此河”,從而否認大運河“至今千里賴通波”的不朽功績。展覽的第一件展品為清《大禹治水圖》,與皮日休的詩“共禹論功不較多”呼應,體現了當代人對大運河歷史文化價值的再審視、再評估。

隋代大運河以洛陽為中心,北起涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),分為永濟渠、通濟渠,邗溝和江南運河四段,連通了海河、黃河、淮河、長江和錢塘江五大水系。到了元代定都北京後,裁彎取直,相繼開鑿了濟州河、會通河和通惠河,大運河成了縱貫南北的水上交通網,運糧的漕船可直達北京城內的積水潭。展出的明代《運河全圖》,描繪了運河及黃河的河道大勢、水利工程和沿途城池,清代的《運河形勝圖》,則描繪了大運河的磅薄氣勢。

大運河溝通南北,澤被後世,隋煬帝的主導作用不可否認,不管他是出於好大喜功,還是深謀遠慮,利在韆鞦當屬不爭之實。展品裏多件隋煬帝墓出土的器物,如鎏金銅鋪首、玉璋等,寄託著隋煬帝避禍求福的願望,似也提醒後人公正評述其功過。

大運河像一條大動脈,供血供氧,直達中樞,千年不絕。

漕運將南糧北運,供應歷代北方的王朝都城,強力支撐著中央政府的正常運轉,也支撐著王朝的軍事體系。如宋人張方平曾説:“今日之勢,國依兵而立,兵以食為命,食以漕運為本。”

大運河不僅每年運送幾百萬石的漕糧北上,同時還漂來一座北京城。明代,興建北京城耗費巨大,湖廣川黔等地的竹木浮江而下,入運河北上。同時加入運河進行北漂之旅的,還有山東臨清的磚,從此有“臨清的磚,北京的城”之説。展覽中即展出了一組臨清窯戶燒制的貢磚,同時展出的還有清代《北京宮城圖》,一磚一木,仿佛凝固著大運河的千里波聲。

如果説大運河的波光中漂來了北京城,那麼北運河與南運河的交匯,則碰撞出天津城。唐中葉以後,天津成為南方糧、綢北運的水陸碼頭,到金代的“直沽寨”,再到明代的天津衛,再到今天的天津直轄市,可以説大運河哺育了這座中國北方最大的海濱城市。展覽中的《潞河督運圖》,描繪的便是天津三岔河口一帶。圖中碼頭、衙署、店舖、酒肆、民居鱗次櫛比,官船、商船、貨船、漁船川流不息,天津城在忙碌的槳聲與喧囂的人聲中悄然興起。

除了每年北運數百萬石南糧,以及不可勝數的民生日用,大運河還連通了國內與海外。展覽顯示,元代歐陽玄在《中書右丞相領治都水監政績碑》:“東南過流求(古琉球國)、日本、東至三韓,遠人之名琛異寶、神馬奇産,航海而至;或逾年之程,皆有漕河以至闕下。”《馬可·波羅遊記》亦載,他沿京杭大運河南行,經蘇杭,可達刺桐港(泉州)。而從泉州出發,沿海上絲綢之路就會走向世界。

大運河承載和運送的又豈止糧和物,還有文化。若以文化之河的流量而論,其豐沛度堪比黃河與長江。

船上是糧,是貨,是蘇州的金磚,紹興的黃酒,是瓷器、漆器,是綢,是布。每一批貨物,凝結著運河沿岸勞動人民辛勞、智慧,承載著傳統技藝,不斷激發出新的創造。

展品中的明代松江布,便體現了明代棉紡織技藝的精湛。而談到松江布,就不能忘記德藝雙馨的黃道婆。她歷經磨難,學得海南黎族同胞先進的紡織技術,帶回松江,傾囊相授,使松江布的品質“望之如絨”,遠銷日本和朝鮮,獲得“衣被天下”的美譽。

運河的船上還有人。運河岸上的人閱盡千帆,或不知已被船上的人無聲浸染。船上的人帶著文化,像種子一樣,播撒到運河沿岸的城市、村莊,直到運河的盡頭,乃至更遠的地方。媽祖信俗即是文化在運河上輕盈流佈、發揚光大的典型例證。

媽祖原本是四海共仰的海神,隨著漕運的發展,媽祖信俗由海及河,一路隨漕船北上,直達京津。元代,天津的三岔河口作為轉運和倉儲重地,集結著大量漕運船戶,運糧的船工“不拜神仙不上船”,運河沿岸的天妃宮相繼興建,元泰定三年(1326年),天津的天后宮始建,此後奉祀日盛,成為天津的保護神。此番展出的清代《天津天后宮過會圖》,記錄下天后宮過會的盛大場面和全部過程。

已被列入國家級非物質文化遺産的媽祖祭典(葛沽寶輦會)不過是一個側影。勾連南下與北上的大運河,在中國文化內部發揮了活絡之功效,讓中華文化歷經碰撞重組,涅槃新生。(謝忠軍)

京公網安備 11010802027341號

京公網安備 11010802027341號