研究發現1800萬年前犀牛與眾不同的遷徙路線

發佈時間:2021-11-26 13:26:30 | 來源:新華網 | 作者: | 責任編輯:科學頻道

新華社北京11月24日電(記者金地、張泉)記者23日從中科院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,該所研究團隊在山東山旺盆地發現了約1800萬年前的並角犀骨架化石。據此,研究人員揭示了這類犀牛由歐洲至東亞與眾不同的遷徙路線。相關成果已線上發表在國際期刊《亞洲地球科學:X》上。

山東山旺盆地發現的並角犀骨架化石 (中科院古脊椎所供圖)

中科院古脊椎所研究員鄧濤介紹,並角犀因為其左右兩側的鼻骨前端各有一個小型的隆起角座而得名,是一類生活在森林中或森林邊緣的犀牛。它們體長2米左右,與人們在動物園可以見到的印度犀體型相當。並角犀的上嘴唇較長且有發達的門牙,便於從樹上或灌木攝取葉子和嫩枝,提高採食效率。

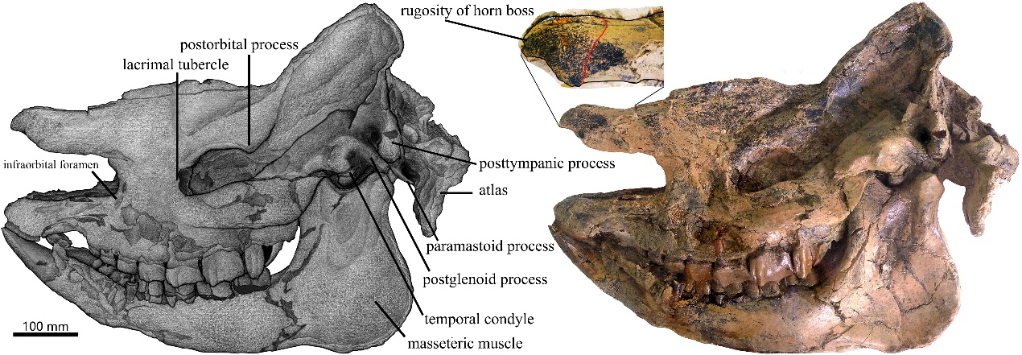

山東山旺盆地發現的並角犀頭骨化石 (中科院古脊椎所供圖)

“並角犀的化石記錄最早出現在2500萬年前的歐洲,在1600萬年前滅絕。此次發現的化石距今約1800萬年,包括完整的頭骨、椎骨和四肢骨。”鄧濤説,在當時,青藏高原已經隆升至3000米左右的高度,動物想跨越青藏高原非常困難,但並角犀具有較強的遷徙能力和適應能力,從西歐一直遷徙到東亞。

此次研究發現,並角犀的遷徙路線與同時期的許多犀牛類群不同。鄧濤解釋,大部分亞洲與歐洲共有屬種的遷徙途經青藏高原的南緣,但並角犀更有可能是從青藏高原的北緣經由中亞,抵達東亞。

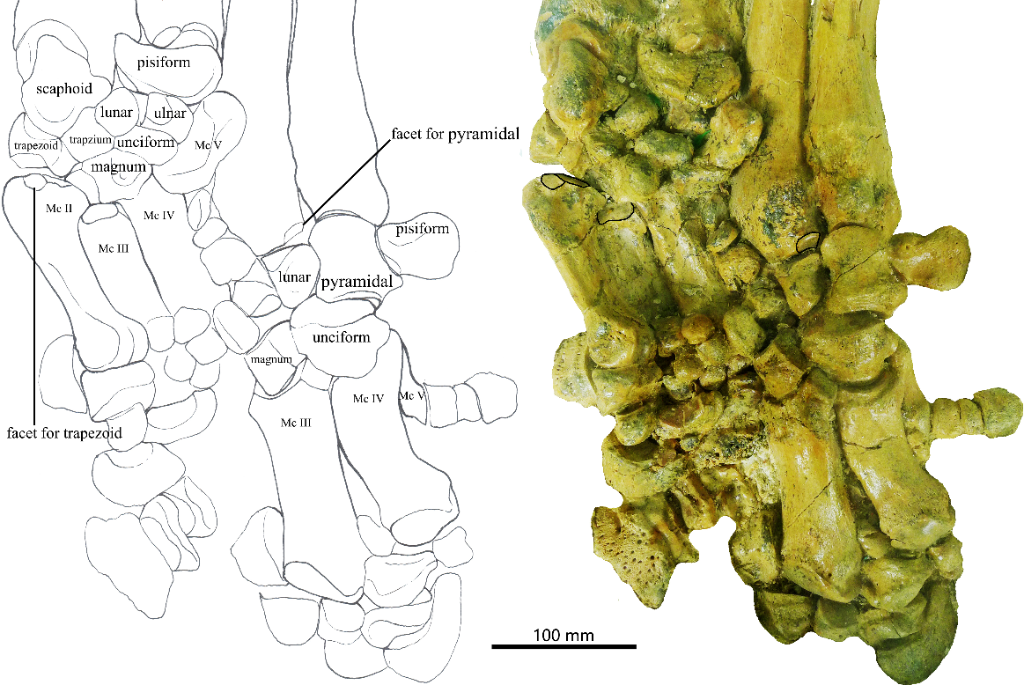

山東山旺盆地發現的並角犀腳骨化石 (中科院古脊椎所供圖)

“青藏高原南緣環境溫暖潮濕,比較適合大型哺乳動物生存。”鄧濤解釋,而中亞和山東山旺盆地都發現了並角犀化石,它們在歐洲和東亞之間遷徙途經青藏高原北緣是最近的路線。北線的環境相對寒冷,對動物的適應能力有較高要求,並不是每個犀牛類群都能在此駐足停留。並角犀有發達的門牙,採食效率比較高,因此能在中亞地區繁殖生存並留下化石記錄。

晚漸新世到早中新世並角犀屬在歐亞大陸的分佈和可能的遷移路線。(中科院古脊椎所供圖)

據介紹,此次發現化石的山旺盆地,在1800萬年前是一個火山口湖。當時此地氣候溫暖潮濕,湖內藻類生長旺盛,周圍植被茂密,動物種類繁多。因此保存了十分精美、豐富的動植物化石,包括大量完整的植物葉片、魚類、蛙類、鳥類,以及完整的大型哺乳動物等。