“當初憑一股愣頭青的闖勁兒來到西藏,愛上西藏,紮根西藏,是西藏成就了我。我自己堅持的理念就是攝影家要有社會責任,現在西藏的發展是全面的,所以我要抓住一切機遇,去講述他們的故事。”談及在西藏度過的光影人生,車剛如是講到。

▲車剛工作照(受訪者供圖)

第五屆“扎西德勒”西藏網路影像節徵集活動期間,中國網策劃推出《我的光影西藏》系列專訪節目,邀請西藏攝影領域資深從業者,跟隨他們的視角,探尋光影之中的魅力西藏;並請其分享創作心得,為廣大攝影愛好者在西藏的攝影創作提供參考。

本期嘉賓車剛,在西藏從事攝影工作40餘年,是中國攝影金像獎獲得者、原西藏攝影家協會副主席、“扎西德勒”第四屆西藏網路影像節評委。他在採訪中,向我們分享了一場跨越二十年之久的攝影專題創作——對“拉薩盲人培訓中心”發展的記錄以及對盲人久美的成長記錄。

以下為採訪實錄——

中國網記者:車剛老師好,您在西藏工作40多年,您鏡頭下的西藏打動了無數人,能否給我們簡單介紹一下您在西藏的創作歷程?

車剛:我是1983年進藏的,一直到退休,在西藏整整幹了34年。這34年雖然換了幾個單位,但一直從事攝影工作,手裏就沒放下過相機。退休以後,每年還會回西藏,因為自己拍了一輩子西藏,我屬於那種生活。一方面是對這片土地的情結割捨不掉;另一方面,我還有很多延續性的專題需要繼續跟蹤。

這些專題是通過講故事的方式來呈現的,不光是為了自己的作品去創作,更是為了記錄。比如:一個特殊群體的成長故事,一個家庭的成長故事,或者是一些人通過自己的奮發、努力、學習去改變自己的命運的故事。這些專題我一直在持續拍攝,有的專題拍了一二十年,故事在延續,我的專題也就一直在延續。

中國網記者:能否請您分享一個您的攝影專題?

車剛:大概在1998年,我在拉薩很巧地發現了一個大院子,院子裏有幾個小孩,在陽光下他們一個動作能保持10分鐘甚至20分鐘不變,而且周圍還有一些外國人走來走去。我很好奇,就跟同行的朋友説“這裡肯定有故事”。然後一問才知道,這些孩子是盲人,這個大院子其實是“拉薩盲人培訓中心”,這些外國人是這個培訓中心的工作人員,有管理者、老師和志願者。

“拉薩盲人培訓中心”的創始人薩帕瑞婭是一個德國姑娘,她是一名盲人,同時她也是“盲文無國界組織”的創辦人,對西藏有很深的感情。

▲薩帕瑞婭觸摸著藏盲文(受訪者供圖)

1997年至1998年,整個西藏的農村人口加起來不到290萬,但有眼疾的人有1萬多,再加上當時特殊教育沒有普及,所以在我們政府的支援下,“盲文無國界組織”與西藏自治區殘聯就共同創辦了“拉薩盲人培訓中心”,也就是人們口中的“拉薩盲校”。

“拉薩盲校”創建後,薩帕瑞婭就到處尋找盲人兒童,把他們請到學校來免費學習英盲文、藏盲文、漢盲文,孩子們學會藏語、漢語、英語,開闊了“眼界”,也懂得了愛。

▲快樂的盲校學生(受訪者供圖)

1998年我和朋友發現這所學校的時候,正是學校成立不久,我就是從那個時候一直拍到了今天,記錄盲校孩子們的成長。

中國網記者:薩帕瑞婭和她的故事感動了很多人,這些年通過您的記錄與講述,也影響了很多人提供幫助。接下來想請您給分享一下孩子們的故事。

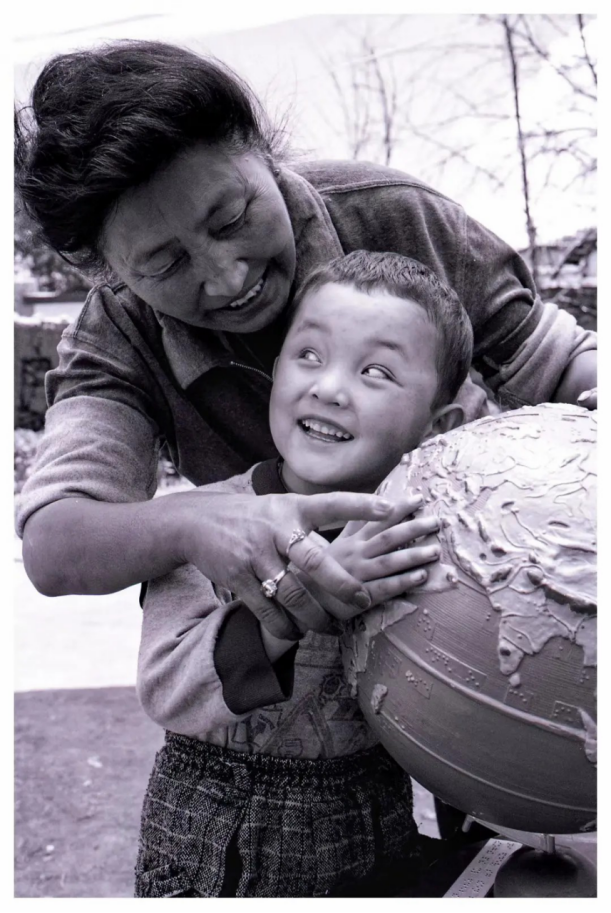

車剛:就講講久美的故事吧,他從小就像一個小神童一樣,我一直記錄他,一直拍到他現在32歲。當年我第一次去盲校的時候,久美最小、最可愛,盲校房東是一個退休幹部,孩子們都叫她“奶奶”。當時久美和奶奶在摸盲人地球儀,我看到這一幕就拍下了照片——

▲久美與房東奶奶在摸盲人地球儀(車剛攝于1998年)

——快門聲很響,久美聽到了就用藏語問奶奶:“這個叔叔在幹什麼?”奶奶告訴他:“是給你拍照片。”他問:“什麼叫照片?”奶奶就給他講,有個東西是照相機,照相機裝上膠捲拍照片,沖洗出來,照片上面就印著你。久美又問:“照片能給我嗎?”奶奶翻譯給我聽後,我説:“給,一定要給。”等我再去的時候,就把洗好的照片帶過去了,讓奶奶用藏語告訴他:“這是照片,上面有久美,久美穿得很漂亮,很可愛。”久美聽了很高興,他把照片貼到臉上,還跟其他的盲人孩子分享,開心地説:“久美有照片了”,還給他們講什麼是照片。

▲久美與他的妻子、女兒(車剛攝于2024年)

後來久美考上了西藏大學,畢業後從事藏盲文翻譯工作,並且成了家,有了一個極其漂亮的女兒。我曾問久美:“你知道你女兒有多漂亮嗎?”他説:“我想像不到,但大家都説她漂亮。”我又問:“你希望女兒將來幹什麼?”他説:“看女兒想幹什麼,她喜歡,就讓她幹。”

中國網記者:能夠記錄一個個體和一個群體二十年,這樣的長時間的人文記錄,與追求視覺效果的攝影太不一樣了。

車剛:我認為,如果要用所謂的“光影”(這樣的純技術角度)去拍這類圖片是失敗的。我用樸實的鏡頭記錄西藏基層老百姓的生活狀態,他們的善良,他們的人性友好,去講最感人的故事。我一直跟西藏本土搞攝影的人説,因為我們工作在這兒、生活在這兒,所以我們應該更深入地去創作,要拍好今天的西藏生活,這很重要。

我也在努力,除了自己拍的這些專題外,我還在思考如何更好地呈現。現在看西藏、拍西藏,我腦子裏會回想起30年前、40年前這個地方是什麼樣的,所以我會用新舊對比的方式去創作。

▲在空中拍攝到的拉薩變化

我自己堅持的理念就是,攝影家要有社會責任,所以我用相機關注社會、記錄社會,盡社會責任。實際上,西藏現在的發展是全面的,所以我要抓住一切機遇去講述他們的故事。

“扎西德勒”第五屆西藏網路影像節正在徵集作品,為支援廣大網友的創作與投稿需求,本期節目特邀第四屆西藏網路影像節評委車剛,對該屆圖片單元的部分獲獎作品進行賞評,並就西藏攝影創作提出建議。

▲嘉賓簡介與本期節目選評圖片

【作品賞評】

▲第四屆西藏網路影像節·圖片單元一等獎《古格風韻》(作者:旦真次旦)

車剛:《古格風韻》是阿裏的一個攝影師拍的,他本身就是阿裏人,所以他就選擇的是「古格王國遺址」,在札達縣。「古格王國遺址」是一個很有故事的大環境,這裡當年是一個王朝,突然一夜之間這個王朝消失了,但是在古格遺址下方的民族文化是一個特殊的文化氛圍,服飾服裝跟衛藏很多地方都不一樣。西藏攝影創作,很多人還局限在一種采風的時期,即:碰到什麼拍什麼,沒有主觀地去創作。這張片子它有個文化大背景,又有民俗的背景,他這是一種通過構思去創作的這麼一張作品。

▲第四屆西藏網路影像節·圖片單元二等獎《敬茶》(作者:盧敏強)

車剛:上一屆西藏網路影像節圖片單元共評出二等獎2件,這件《敬茶》是其中之一。這件作品的畫面氛圍特別好,人物的動態也很好。這不是平時生活環境,它是一種聚會,家族聚會或者是婚禮。在這個環境下,他是抓拍了這麼一張作品,比較自然。光線是一方面,但是帳篷裏邊一定要有煙火,人間煙火和這種熱氣騰騰的氛圍它就出來了。如果沒有熱氣騰騰的生活煙火,照片就會乾巴巴的,缺少味道。

▲第四屆西藏網路影像節·圖片單元三等獎《群山爭鋒》(作者:芮京)

車剛:上一屆西藏網路影像節圖片單元共評出三等獎3件,包括這件《群山爭鋒》和接下來要看的《草原女大力士》。

《群山爭鋒》是一幅表現珠峰的作品。去珠峰的時候,要翻一個5000多米的加烏拉山,他是早晨在加烏拉山上拍的。在加烏拉山和珠峰之間有大片的雲海,再加上早晨的光線,從畫面來講它很美。另外,色彩處理挺好,它比較自然。不是像有人拍風光,追求那種大紅,把彩霞變了顏色,那是不對的。他這個很自然,他應該是夏季拍的,夏季的陽光出來基本上就是這樣的。這個角度我拍過幾次,但是我的運氣沒有他好。

▲第四屆西藏網路影像節·圖片單元三等獎《草原女大力士》(作者:旦增努布)

車剛:這張作品的文化背景是在西藏傳統民俗活動「賽馬會」上。在夏季,村裏有賽馬會、鄉里有賽馬會、縣裏有賽馬會、地區有賽馬會,日期分為三天、五天、七天等等,其間家家搭上帳篷,把最好吃的拿出來——一次賽馬會就是幸福生活的歡樂的聚會。除了賽馬外,賽馬會上還有民間體育項目,拔河、抱石頭,過去就要整一些大石頭多少公斤的,後來有的地方缺少石頭,就用麻袋裝上沙子,八十公斤的一百公斤的來比,這很有意思。而且女同志參加這個活動並不多,這張照片抓拍的女大力士神態就特別好。

【投稿建議】

車剛:我建議大家多去拍生活,生活中有很多值得拍的。不一定非得去碰一個什麼紀念日,把生活之間裏面細微的美拍出來很重要。我們身邊所有的東西都是影像,比如説一個幸福的家庭,就把家拍好。我家的一天或者我家的什麼東西,它都是很美的,關鍵是我們怎麼發現怎麼去拍——需要大的攝影主題,也需要小的攝影主題。

出品人:王曉輝

總監製:薛立勝

策 劃:蔚 力 鄭 偉

制 片:鄭 偉

採 編:鄭 偉 張芃芃

攝 制:王肇鵬 劉 昌

後 期:鄭 偉

視 覺:王瑞娜

推 廣:孟 超 王雁青

實習生:章雯珂 張海赫

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123