總的説來,這次拜會不失輕鬆愉快,因為畢加索是一個非常生動有趣的人。拜會快結束的時候,畢加索把大家讓進休息室,在一面大鏡子前,他穿上西班牙騎士的服裝,帶上面具,頓時變成了另一個人,逗得客人大笑不已。畢加索説:“每個人的休息方式不同,我是西班牙人,每當工作累了的時候,就以此來自娛。”他還將剛剛出版的一本小畫冊送給了張仃,用紅藍兩色筆,按照名片寫了“張仃”兩個中文字,又畫上一隻奮飛的和平鴿,並和張仃合影留念。

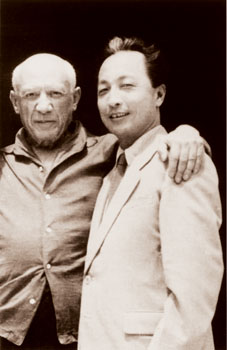

合影照片上,76歲的畢加索左手摟著張仃的肩膀,穿著隨意,笑容親切,目光炯炯地盯著前方,張仃則西裝領帶,身子筆直,臉上帶著燦爛的微笑。這一老一少,個頭相倣,親密之狀,宛如父子。已是世界藝術巨匠、每天接受四面八方朝拜的畢加索,與這位來自遙遠的中國的年輕同行素昧平生,他一定是憑直覺感受到他們是同類吧,假如他知道這位中國同行從小就崇拜他的藝術,還為此受過不少誤會和打擊,並且日後還將遭受更大的災難,不知他會做何想。

畢加索與張仃(1956年)

對於張仃,這次拜會的意義與後果不可小覷。碰巧的是,就在拜會畢加索後的第二年(1957年),張仃被調到新成立的中央工藝美術學院,擔任第一副院長。工藝美院是培養實用美術人才的地方,裝飾藝術是其中一大門類。張仃在這一行已是無可爭議的中國第一“大腕”,被委以這一重任,證明了上面的眼光。然而作為一名畫家,張仃同樣希望在繪畫上發揮他的才能,尤其是受了以畢加索為代表的西方現代派繪畫的刺激後,更是欲罷不能。走馬上任後,在繁忙的教學、行政工作之餘,他以中國畫的工具和材料,大量臨摹畢加索、馬蒂斯、布拉克等人的作品,用他自己的話來説,就是“要通過實踐,來經歷他的美感體驗”,為創造一種新的畫風做準備。1960年,張仃終於有機會帶學生去雲南各地采風,此次采風歷時整整半年,到過的地方有昆明、大理、麗江、思茅、鎮遠和西雙版納。雲南的自然風光秀麗旖旎,聚集了幾十個少數民族,民情風俗因地而異,富於藝術情調,對於搞裝飾藝術的人來説,無異於天堂。

張仃與陳布文

從雲南回來後,張仃根據寫生稿創作了一批作品,其中有《蒼山牧歌》、《洱海漁家》、《哈尼女民兵》、《集市傣女》、《油燈》等,在學院辦了一個彙報展,引起強烈的反響。但這次展覽也給他帶來了麻煩,有人私下嘀咕:“張仃為什麼搞變形?這不是在搞流派嗎?”搞流派,在當時是一種嚴厲的評判,它意味著資産階級藝術趣味,個人表現,以及脫離黨的領導。張仃魯藝時代的一位同事看了這批畫後,當眾説:“這是畢加索加城隍廟”——這句話今天聽來很到位,很客觀,是一種褒揚,在當時卻是一種諷刺。試想,在經過“反右”等歷次批判運動、精神思想日趨禁錮、階級鬥爭不斷升級的60年代初,哪還容得下“畢加索加城隍廟”?依當時的語境,城隍廟總是和封建迷信連在一起,而畢加索則是腐朽的資産階級藝術的代表。畢加索加城隍廟,説穿了,就是資本主義加封建主義,是後來嚴厲掃蕩的對象。奇怪的是,張仃對這一切仿佛毫無覺察,不但不收斂自己,反而一發不可收拾,陷入創作的狂熱,到“文革”前夕,已積攢了數百幅這樣的“畢加索加城隍廟”,為紅衛兵的革命行動,提供了現成的證據。