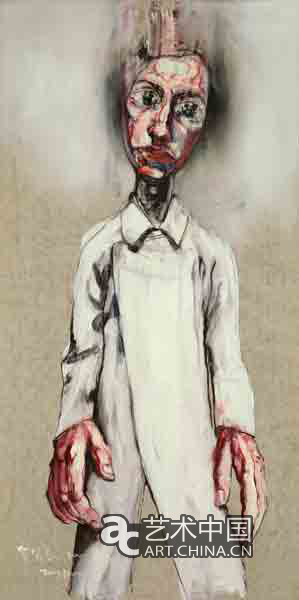

曾梵志 《穿白風衣的肖像》中國嘉德香港2014年春拍拍品

中國當代藝術為什麼背離了它的消費群體? 採訪/本刊記者 王寧 論述者 /鮑昆 (知名當代藝術批評家) 中國人對於藝術概念的理解是非常亂的,每個人基於各自角度、立場、知識架構、利益訴求、歸屬身份的不同,然後在這樣的背景之下所出現的關於藝術的討論也必定是亂七八糟的,而且也是肯本談不清的。對於藝術史,史學家是不會把“藝術”給出一個特別結論性的東西,他只會告訴你一個現象,結論性的不多,描述性的居多。尤其是早期的藝術史基本屬於傳統式的大師史,但是這種大師史是最害人的。因為大師史很容易成為人物史,起碼從基本歷史觀上他是一個英雄歷史觀,就變成了藝術的鏈條是在個人的努力下才得以不斷的往前延伸和發展,甚至於個體淩駕於時代。其實不是這樣的,藝術大師的出現和歷史地位只是時代的産物,是歷史、政治、經濟、文化綜合起來的一個結果。在這種情況下,對於這些人所從事的一個叫藝術的職業才能有更為準確和清晰的認識。同時對於藝術也應該放在不同的時代,不同的背景下去討論。如此一來,在談藝術之前就應該先要明確你所要談的是哪種藝術?哪個時期的藝術?即要明確藝術概念下的兩個重要基本點:時間,地域。 藝術的第一階段 在2005年以後,貢布裏希的一些書的引進和翻譯以及對文藝復興的反思和重新認識,使得中國的藝術界對於西方藝術史認知變得更加系統和全面。雖然西方的很多藝術史學家很早就有這種觀點出來,但苦於沒有像現在這麼清晰的結論出現而未被認可。在上世紀80年代比如《世界美術》和《美術研究》也介紹過很長時間的文藝復興,實際上很多東西也談到了,但當時不理解,這是長期的被一種錯誤的藝術史所影響的必然結果。應該説在上世紀80年代以前,中國對西方藝術基本上沒有一個全面的完整的理解,尤其在時間上不具備同步性。比如在上世紀50年代之後,我們所接觸的藝術理論基本上都是蘇聯美學,在這個時期如果提到了歐美的藝術理論會以藝術大師的角度去介紹,但不會是一個完整的框架性的藝術史,直到上世紀80年代中後期《西方現代藝術史》的引進出版之後,我們才對於西方藝術史有了一個比較系統的認知,但當時是看不懂的。而再往後,隨著越來越多視覺理論方面書籍的引進、翻譯和出版之後,才開始對於西方藝術有了一個較為全面的了解。所以,在此之前,中國人對西方的藝術史實際上是沒有理解的。當時雖然像世界美術這樣的雜誌會譯解一些西方的文章當中,有涉及到如文藝復興時期的美第奇家族,但當時肯定是不會那麼去理解的。因為前期所接受的藝術史就是一個關於視覺理論、形式內容、構圖、色彩、明暗關係的介紹,當看到美第奇家族的時候首先會想到的是“這跟藝術沒有關係”。當然,在今天來看,美第奇家族在文藝復興時期所起到的已經不單單是一個關於藝術贊助的作用,而是藝術贊助背後的藝術所承擔的社會職能。因為現在美第奇家族又被理解成是一個藝術的贊助史,但錯了。贊助史背後的目的是什麼?他是通過這種藝術贊助的方式奪取政權。在這個過程當中,美第奇家族通過雇用當時最好的藝術工匠,完成了很多了不起的藝術作品,讓當時佛羅倫撒的居民臣服於他。在奪得政權之後,美第奇家族繼續雇傭當時一些非常優秀的藝術家比如達·芬奇來強化其政權的正當性。如在很多作品當中加入自己家族的肖像,成為與神話人物共處一個場景下的存在。但這個時候,我們很多的從事市場分析的人就會像資本拋售自己的觀點:“美第奇家族在當時就開始贊助藝術,你們這些收藏家花錢買藝術也是在贊助藝術家”,而一些藝術史學家則會從技法的進步來解讀這些作品。但實際上,這些都跟藝術所承擔的真正的歷史文化作用不一樣,反而是將藝術的完整解釋給割裂了。 這也是為什麼我推崇貢布裏希的原因,因為他不會這麼簡單的看問題,雖然他也曾被20世紀初期的形式主義所左右,也會要把藝術科化學,探討所謂藝術與知覺,就如同阿根海姆的《藝術與視知覺》一樣。但在很多時候,他所談論的問題還是很有歷史眼光的,比如他曾説過這麼一句話,“藝術作品的評價是離不開它的創造性和勞動時間的”。創造性可以被看作是觀念的創新,而勞動時間則是在作品創作過程當中所花費的時間和精力。這也是為什麼我從一開始就對當地藝術很反感的原因:很多人只是在玩一個觀念,但裏面沒有任何勞動的投入。就是説貢布裏希很早就給出了藝術作品評價的評估和尊重的標準:一個是創造型,一個是必須投入了勞動。這好像回到了馬克思的政治經濟學了,當然這也是為什麼西方人永遠無法真正理解中國傳統繪畫的原因,因為他們沒有對於中國畫價值判斷的經驗。除此之外,在貢布裏希的觀點當中最為了不起的在我看來還是那個關於“大、小”art的區分,當然,後來我發現其實還有很多西方的藝術史學家也曾提到過,“藝術(art)自打喬托在他的畫作上簽字以後,藝術家(Artist)誕生了。”那麼在這之前是什麼呢?是匠人。所以藝術史很重要的變化就是從art到Art改變,art所代表的就是過去的手工藝人,而Art就代表著一門行當的出現,而且是一個超越了工匠且非常形而上的東西。藝術的變化是有這麼一個過程的。 在這樣的基礎之上我們對藝術就有了一個比較清晰的認識。藝術在以前只是一個手藝,回到中文裏邊,“藝”和“術”構成了我們今天的藝術,其實這種翻譯本身就帶有很強的手工藝特點,所以在“Art”到“藝術”的這種語言轉換當中需要了解其歷史關係。而在這個轉換過程當中,也曾經出現過一些分歧,如“美術”以及之後所産生的關於“美”和“美學”的討論。 “美術”(Fine Arts)的翻譯是從日本來的,純粹的是關於審美、形式造型的藝術。在這裡我們先承認其合法性,它是一個典型的維多利亞時期的唯美藝術的概念,而且這種唯美的藝術在19世紀後期就被知識份子所強烈的抨擊,它有一個別稱——“資産階級藝術”。因為它和老百姓的生活以及時代發展沒關係,就是供挂在墻上欣賞的,把生活唯美化,讓你忘掉生活的苦難。攝影當中的沙龍攝影就是從這裡發展而來的。 藝術的分界點 以20世紀作為藝術的分界點。在19世紀之前,藝術的概念非常清楚,從藝術家獲得其稱號和地位,藝術獲得了它獨立的尊重尊嚴一直到維多利亞時期的藝術,這整個的幾百年內“藝術”是很清楚的。它是如何一步步走來的,追求造型,雖然中間出現過教會要“去媚”,讓藝術不斷的走下神壇。其實在文藝復興的時候就開始了,比如米開朗基羅對於“神”的裸體的特殊表現時就已經遭到了教會的強烈抵抗。就説明,藝術一直是從早期隘板的中世紀繪畫,那種甚至不計姓名的、完全教會符號化、抽離了具體現實生活的符號逐漸走向世俗,回歸人的生命。但是它第一步的回歸肯定是跟生命、肉體、心靈有關,它還不涉及太複雜的東西,直到發展到維多利亞時期的唯美的完全抽離現實生活的時候,藝術改變中間很重要的一個環節出現了,那就是1839年攝影術的誕生。 繪畫或者説藝術的巨大變遷是由於攝影術的出現。因為攝影術終結了在文藝復興以後的模擬現實、再現現實的求真的部分,繪畫所追求的現實對應性的部分因為攝影術的出現而被終結,所以在攝影術出現之後,很多人就意識到原本的繪畫方式很難繼續走下去了。但中間也曾出現過繪畫之於攝影的反撲,因為最初的攝影術非常隘板,曝光時間長以及人物表情過於呆板無神等問題曾經讓很多藝術家覺得找到了戰勝攝影術可能,這類藝術家在當時確實獲得了一個短暫的勝利期。但同樣的,另外的藝術家如塞尚之後的很多藝術家開始找尋新的藝術可能。當然塞尚還是站在純繪畫的角度,強調繪畫的科學性,講究繪畫的空間感、色彩的真實性,但是他的理論很快的就被印象派的藝術家接走了,並循著這個路線在進行一場藝術的革命:拋開對應的模擬關係,注重個人的內心感受。但即使是這樣,印象派中各個藝術家所走的方向也各有不同,産生了很多分支。那麼從這個時期開始,“藝術”這個詞彙就産生變化了,但是它大致還是在視覺造型的範圍當中。 在這一時期藝術的社會功能上有很重要的一點需要説明,就是為什麼在19世紀末知識分子批判藝術呢。在他們看來,這一時期的藝術是資産階級的藝術,跟生活沒有關係,藝術所承載的社會功能只是一個挂在墻上好看的東西。而國內的很多藝術史學家很少將這一時期藝術的社會功能納入到起參考當中。 20世紀之前的藝術仍舊停留在造型的視覺欣賞的層面,但在1900年以後,藝術市場開始出現。在此之前,西方藝術品的交換、買賣一直是在貴族之間存在的,是特殊階層用以炫耀其身份、地位、尊嚴的工具和附屬品,但自維多利亞時期開始,隨著手工業和貿易的不斷發展,催生出了更多地新富人群,而在這些人群對於文化、藝術品需求的刺激之下,藝術品的市場化進程開始漸露雛形。新富階層這種對於自我身份的尋找時通過購買藝術品來實現的,但是隨著工業的發展所涌現的新的國家勢力如英國、法國、德國之間的利益鬥爭則無法通過簡單的藝術品買賣來實現。於是在1914年,隨著歐洲諸國之間長期形成的政治、經濟矛盾的擠壓,終於爆發了第一次世界大戰。 一戰期間,歐洲的文化與藝術基本屬於停滯狀態,但長久以來,優秀的藝術家與知識分子之間永遠是一個聯盟的狀態。在1916年的瑞士蘇黎世“達達主義”發表屬於自己的宣言,宣告成立。“達達主義”在藝術史上並非如同一些史學家所介紹的是造型上的變革,而是有著非常明確對象和態度的。“拒絕舊世界、擊碎舊世界,反對資産階級”口號的提出就已經非常明確的給出了其的藝術態度和對象。但是,“達達主義”的藝術家構成非常複雜,尤其是在19世紀末20世紀初就出現了一種政治力量,叫“無政府主義者”。“無政府主義”與“馬克思主義”之間有著千絲萬縷的複雜關係,他們都是19世紀面對資本主義尤其到後期壟斷資本主義來臨時以各自角度反抗創作出的不同的概念和政治主張。“無政府主義者”他的革命性就在於他是反對資産階級政府的,只不過當時的學説並沒有那麼的清楚和系統。但近300年來全世界的各種學術都是你中有我,我中有你的關係,而非孤立存在和出現的。 藝術的再度分野 “達達主義”的主張很明確的表達了對舊世界的拒絕,但也正因如此,使得他們所面對的不單單是一種強大的政治制度,還有就是強大的文化意識形態。於是“達達主義”實施了不到10年的時間之後便迅速的解散了,並被後來的“變種”所取代。但“達達主義”是種子,催生了如超現實主義、未來主義等新的藝術派別,而且他們中間還直接爆發了杜尚,1916年“達達主義”創立,而1917年杜尚的《泉》就出現在了美國的博物館當中。 雖然“達達主義”僅僅維繫了不到10年的時間,但正是因為他的出現,讓藝術(Art)在這一時期再度發生了改變。與19世紀以前的藝術相比,“達達主義”之後的藝術在內容上不再只是單純的對視覺造型、唯美的追求,甚至於材料都已經發生了改變。從過去的完全手工藝的材料,比如顏色、墨粉、工具一下子變成了如杜尚的工業現成品——小便池。當然,這裡的材料主要還是在於物質形態層面,而更大的一個變化是藝術創作趨於觀念化了。尤其在杜尚這裡,利用物質性的小便池實際上創作的視一種觀念性的結果。當然,杜尚本身並沒有那麼高明,雖然他的行為完全是出於個人的、自私的,是嘲諷當時美術館對於作品選擇的標準,是一個惡作劇性質的行為,但他的這種行為會在批評家和思想家那裏被延伸和放大,然後進行藝術的闡釋和深化。 杜尚的這個事件使得很多跟當代藝術有關的萌芽出現了,首先是觀念性。觀念性即藝術作品的思想性,只不過觀念性更強調了思想性的結果,而思想性回到它的詞彙本身是一個過程,描繪的是一個思考現象,而觀念恰恰是思考現象要思考的一個結果,因為我有結論了,形成概念了,並用一個概念去對抗另一個概念。所以,回過頭來再看杜尚的這件作品時就會發現,他所存在的改變不只是簡單的材料挪用,而是將創作材料直接從物質上升到了思想。除了這兩點以外,更指出了當代藝術的行進策略,即當代藝術必須要跟批評家相結合。只有兩者真正結合,才有可能“玩”出好的作品來。因為當代藝術是一個觀念藝術,最終落實到的是一個話語結果。 經由這些因素的出現,藝術實際上在“達達主義”之後就開始了全面地分野。當然,在1900年以後,隨著藝術商業化的發展,其在社會功能性層面也同樣出現了一次重大的分野。於是,從這一時期開始,藝術出現了兩個極為重要時代變化:一個是藝術進一步的學院化,開始出現大量的藝術院校;一個則是開始出現藝術的市場化,藝術在流通領域的規則在逐漸的建構,而畢加索就是藝術市場化最早的先鋒。而我們在今天所接受的藝術則是1900年以來所有變化的現實,起碼我們所面對的三個重大的情況:藝術、市場、藝術的前期與後期,前期是那種Fine Arts的造型唯美的藝術,後期則是從“達達主義”派生出來的觀念藝術,而觀念藝術則全部是跟生活互動的藝術形式。 觀念藝術從“達達主義”以後一直髮展到1937年又被一件大事所終止,就是納粹主義的興起。1937年西班牙內戰爆發,歐洲陷入全面的緊張狀態,直至1940年第二次世界大戰全面爆發,使得藝術再次停滯,所以當藝術的這些問題迎來再次回歸已經是1945年以後了。在二戰結束之後,唯美主義也在徹底的從歷史舞臺上消失了,但在上世紀50年,西方藝術也曾出現過一段短暫的磨合期,也就是發生在美國的以波洛克為代表的抽象表現主義。但這種藝術形式絕非那種唯美藝術,而仍舊是造型藝術最後的一個迴光返照,很快這一藝術形式就成為了過去,而在這之後登場的就是安迪·沃霍爾。 藝術成為文化理論的附庸 其實在今天看來,藝術是要滯後於文學理論的。實際上在安迪·沃霍爾之前,特別是在1968年之後“紅五月”和“反越戰”運動中所出現的文學和藝術理論已經將矛頭對準了以“好萊塢”為首的消費文化,而安迪·沃霍爾也恰恰是迎合了這種理論思想,提出了“波普”的概念並很好的迎合了“為藝術而藝術”的理論觀念,讓“人人都是藝術家”更加的深入人心。在這個過程當中,一直暗中坐山觀虎鬥、收穫利益的是那些畫廊以及藝術市場。也正是在這些文化理論的不斷推動之下,整個世界的文化進入後現代主義時期。 在文化進入後現代主義之後,藝術在我個人看來實際上成為了各種文化理論的應聲蟲。藝術的後現代主義現象更確切的説是成了形形色色的後現代文化主義理論的視覺版,比如福柯的“權利學”、波伏娃的“女性主義”、“女性主義”乃至後來的後殖民話題,關於族群、身份等話題的政治化。這時候大量的藝術作品成為了這些文化領域理論學説的反應。所以説,在後現代主義以後,藝術實際上成為了一種政治力量,是以藝術的方式強烈的參與到建構現實生活,這個反應到文學以及其他各個方面都是非常強烈的,所以後現代藝術的政治化色彩和觀念性特別的強。 但這是在世界範圍內的藝術的變化,但中國自1980年代以前,跟世界的這些藝術、文化理論變遷是分離,即便是在1980年以後的20年裏,中國的藝術理論也仍舊是一個半生不熟的狀態。在2005年以後,這種狀況開始有所改變,尤其是很多藝術史的碩士和博士在各自導師的帶領之下,對於西方的藝術史了解變得逐漸系統起來,並開始做一些引入和介紹甚至是翻譯的工作。而今日我們所談的當代藝術其實有兩個來源,一個是從“達達主義”延續而來,另一個則實際上是現代主義之後的一個市場概念。這就使得我們在討論藝術的時候要分清楚你所要談論的是哪個藝術?是市場概念下的藝術還是我們內心崇高無比的那個藝術。這兩者之間是有區別的,而且應該用一條明確的分割線來界定。 市場概念下的藝術是一個大眾審美趣味的用以流通的商品,是在整個金字塔分佈當中最底層的藝術品,之所以在今天的市場當中的藝術會遠遠超出大眾的消費能力,歸根結底還是在於藝術家自身在最初的市場中對於貨幣不對等概念存在的自欺欺人現象。這就像我們所強調的藝術的分割線一樣,藝術作品被何種貨幣購買並不能成為其價值判斷的依據。但恰恰是在中國當代藝術最開始接觸市場的時候,很多藝術家對於自己的作品價格自動的進行了貨幣的轉換,也就形成了今天市場概念下的藝術背離了他的消費群體,成為了金字塔頂端的存在。 |