文:魯明軍

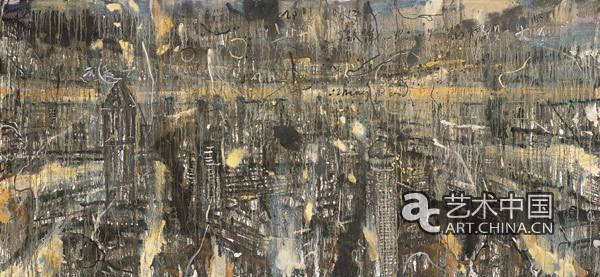

《激情燃燒的火焰摧毀了大廈》趙崢嶸2011年100x220cm 看趙崢嶸的簡歷,特別簡單。1971年生於上海,1998年畢業于中國美術學院油畫係,2005年畢業于中央美術學院油畫係,獲碩士學位。現任教于廣州美術學院美術學基礎部。雖然我們無法確知趙崢嶸的繪畫是否取決於這樣一個在很多人眼裏是如此“完整”且令不少人艷羨的學習經歷,但至少可以肯定的是,之所以時至今日他依然堅持樸素的繪畫方式,與此並非沒有關係。 不過,對於今天的趙崢嶸而言,這些並不重要。他更在意的是,這些經驗能否成為他繼續創作的動因和推力。有時候,他還試圖有意地忘記、放棄甚至拒絕這些經驗對他可能的牽制,儘管不見得十分有效。有意思的是,恰恰是在這樣一種潛在的“拉扯”中,蘊藉著趙崢嶸繪畫語言的張力。 本文無意對趙崢嶸的創作做一歷史性的梳理和分析,而是著重就2010年以來的作品如《公園》(2010)、《夜遊者》(2011)、《閃電》(2011)、《黑夜密語》(2011)、《沉睡者》(2011)、《再見!上海》(2011)等嘗試做一視覺機制生成的探掘。 我們並不難看出,2010年以來的這一系列近作中,貫穿的是同一個系列的圖像底本,即都市(多為上海和廣州)的某一街景,其已然構成了他繪畫或敘事的基調。與今日很多當代實驗者不同的是,趙崢嶸似乎對日常經驗中的細枝末節興趣不大,針對某一場景,他常常選擇的要麼是一個廣角式的仰視或正視,要麼是一個大視角的俯瞰。因此,盡收眼底的不再是雞零狗碎的生活碎片,而是喧囂如廢墟般的都市景觀與現實幻象。這看似是一個個體的小視角,但根本還是大敘事,或者説是小視角的大敘事。 如果説圖像底本的選擇構成了第一層次敘事的話,那麼,如何以繪畫的方式轉化底本無疑構成了第二層次的敘事。顯然,在這一層次的敘事中,已經凸顯了他語言張力的一面。而這一張力實際上依賴於藝術家自身的所感與所思。 我不知道(也不想知道)趙崢嶸的繪畫是否受基弗(Anselm Kiefer)和波洛克(Jackson Pollock)的影響,但畫面似乎暗示我們,他是將前者的重負、克制和後者的任性、放肆巧妙地疊加或糅合在一起。甚至,連畫面的色彩基調都頗似基弗,而那些附著于圖像之上洋洋灑灑的筆觸和線條至少在形式上暗合了波洛克在畫布上的行動與滴灑。但不同於經典的圖像沿襲與語言挪用的是,趙崢嶸抽離了其背後的知識史支撐,而只選擇其形式、技法及其所特有的視覺質感,更多依賴對於真實底本(都市街景)的感知與反思,因此,與其説是基弗與波洛克,不如説是現代都市的喧囂與幻象,決定了他的話語方式。就此而言,我想如果説其真有一個知識史支撐的話,那麼,最直接的無疑是他所經受的美術史教育和學習。 其實,畫面張力的根源也在這裡。很長一段時間裏,趙崢嶸試圖從既有的美術史知識系統中解放出來,但又不可避免地深受其影響。畫面中,具象的實景賦予其一個現實的基礎,在此基礎上,他又期冀通過表現主義的手法破壞具象實景,從而塑造一個個人的角度。現實的都市景觀底本如歷史廢墟般凝重,而絢麗的霓虹燈閃爍在籠罩甚至撕碎它的凝重。其中若隱若現的那些孤獨的游離者雖是都市本身的形塑者,但同時形塑者卻又無限地在消耗著這些游離者。很明顯,在趙崢嶸的身上,認知與體驗總是交織在一起,而這也成為他視覺生成的言語起點。 如果説,實景底本為趙崢嶸的繪畫提供了一個可見性與透明性的話,那麼,這種表現主義的語言則試圖將這種可見性與透明性變得不可見和不透明,甚或,變成半可見或半透明。換言之,實景化的圖像底本及其透視感賦予畫面一種歷史與現實的儀式感和形式自覺,及一種深度與厚度,但畫面表現主義的色彩又在消解著這一透視感及其深度,而嘗試將其壓縮為一個二維平面。或者説是,可見的實景透視被摺曲在一個半透明的平面中。 那麼,反過來,我們也可以嘗試將這個褶曲加以展開,甚至可以相對清晰地探得幾個層次,及其之間可能的“疊加”機制。實景圖像底本無疑是第一個層次,基弗式的形塑構成了第二個層次,波洛克式的破壞與消解輪廓可以視為第三個層次。基於此,趙崢嶸時常戲謔地在畫面的某個角落或不起眼處勾勒一個孤獨或失神的背影、面孔或側身,並輔以一些與之看似關聯又毫無關聯的文字説明,比如“再見!上海”、“上海,激情燃燒的火焰摧毀了大廈”等等,而且,還有一些是無法辨識的文字。這些成為其第四個層次。於是,當四個層次疊加在一起的時候,即便是再單純的視覺感官,也會變得豐富起來。 這種內在的豐富性,促使底本的基調敘事變得複雜和不確定,當然也使其變得更加開放。同時這也表明瞭,所謂的敘事,重要的不是敘什麼事,而是如何敘事。敘事是一種語言,一種方式,而不是目的和原因。當然,敘事並非無根的語言遊戲,底本的選擇、表現方式的取捨及畫面結果的預設都不是純粹的視覺實驗,至少在趙崢嶸的繪畫中,潛藏著他深刻的現實體驗、認知和反思。因此我認為,趙崢嶸的敘事植根于某種暗喻。這種暗喻不僅依賴於公共語境的大敘事,比如都市消費的個體及其精神困境——孤寂、疏離和虛無,更重要的是,作為個體的他對於這一眾所共用的話語背景的反應,也恰是這一反應構成了他的個體語境,那麼,他自己的觀看視角與體感認知甚至包括文化政治立場,即視覺的生成本身實則內化在這一個體語境的形塑中。 |