梁銓個照 現代藝術中禪宗哲學的迴響微乎其微,不冷不熱,可能油盡燈枯,銷聲匿跡,都是禪的境界。一直以來都以禪宗的信徒自居,但真正將之印證到自己的創作上,也就是這幾年的事。翻看十多年前的作品,如煙的往事虛無縹緲得就好像沒有發生過一樣,那些五彩斑斕的經營位置和年輕時的豪情壯志,遙遠得好像是別人的事。我已經從一個階段邁向了另一個階段。我的畫面不再固守于面面俱到的“滿”,而轉向對於“空”的追求,風格轉變之時,我的心情很平靜,甚至沒有任何心情。以畫面來實現“空”的境界,可以説易如靈機一動,也可以説難如看山跑馬。這種“空”和文人畫的“空”不盡相同。文人畫的以“空”表現“實”,但是如果單純想表現“空”本身,又當如何行事呢?它絕非是落一筆那麼簡單,但是如若落了一筆,這一筆落在何處?落筆之處頓時就失去了“空”。落與不落之間不能有任何區別,否則一念之差,全局的境界也就隨之成為夢幻泡影了。 很長時間,這種“空”的懸而未決成了我的一塊心病。在逐漸轉化風格和苦思冥想之中,時光如同旋風般的飛逝,我進入了一個面壁參禪的階段。這種狀態一直持續到某一天,我在河岸信步遊蕩,看見某處的荒地上雜草無處不在,草的形狀沒有任何規律,看得久了,什麼都像,但實際上還是什麼都不像。我突然覺得有了一點頭緒,雖然依然很飄忽,但是大局已定,其他的就可以不用擔心了,你看,小河邊的土堤翠綠欲滴,有著飄拂的垂柳和鮮嫩的青草。這些在風中微微飄蕩的野草,看上去是那麼的清新,那麼的脆弱,那麼的微不足道。微不足道是一種魅力,至少是為了自己而開放。我在如地毯般的一片新綠中選了一株纖細的車前子,它那羽毛般細小的葉和穗因為隔得遠,看得不甚清楚。我盯著它看了半分鐘,然後將視線移開。僅僅一會兒,我已經不能從這一片紛亂的綠色中再將它辨認出來了:世界是細緻而真實的,看起來所有的事物都微不足道。 確實如此,世界不一定是有意義的,但是它肯定是細緻而真實的…… 用微妙細節的喋喋不休來互相抵消實際效果,以期實現整體上的空泛化,這未嘗不是實現“空”的一種思路。一如文人畫以“空”來表現“實”;而反其道而行之,處理得當的話,恰到好處的“實”同樣能夠表現“空”的境界。雜草叢生的地面,任何一株草都自然而然,它們不必成為其他草的榜樣或是規則,它們的鱗次櫛比也並沒有寓含著什麼驚天動地的偉大意義,世界的原本意味就在於此:毫無意義的細節各自存在,這世界上原來沒有那麼多規律可講究。

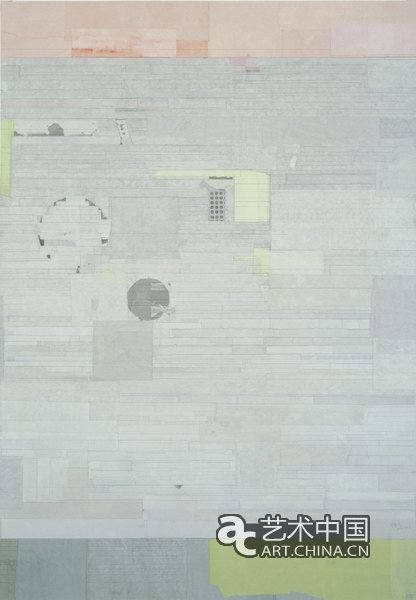

梁詮《祖先的海》之一 水墨、色、宣紙拼貼于亞麻布 200cm×140cm×2 2011年 以細節的堆砌來實現“空”的境界,平靜、無規律而靜謐的線條必須要彼此抵消引人注目的效果,才能夠給人以一種平心靜氣的禪心之感,才能夠讓人感覺它們只是自己呈現在那裏。 一方面,這些偶然的細節在某個特定的空間中,被某種特殊的機制連接組合起來,這種組合,通常上被我們認為是抽象的,但線條的糾結和它們彼此之間的關係,通過某種特殊的、深思熟慮的處理後,從而變成了一種微細平衡關係的實在物體。如果能夠實現對於無規律、靜謐的線條的整體把握,那麼線條和線條之間就會形成一種空間構架的關係,這種關係正是維繫畫面平衡的關鍵所在。它們甚至是動態的,有限而無規律的細節疊加很容易引起人們舉一反三的聯想。這乃是一種記憶的錯覺:簡單重復很快就造成了無窮無盡的效果。 在另一方面,這種處理又是隱性的。它最好能夠給人以這樣的一種感覺:看起來那位藝術家似乎什麼都沒做。藝術處理就是藝術家的規則,而我們在前面已經講過,這個世界上原本沒有那麼多規則可講。就算是藝術家也無權強迫觀眾按照他自己的思路去思考。藝術家的創作思路越強烈,作品主題性越強,也就在越大程度上表現了這種精神的專制。藝術的感應是發自內心的、屬於每個觀眾自己的天賦權利。對於這種感受,藝術家只能影響,卻不能灌輸。 第三方面,在現代工業社會充分實現有規律的大量生産的同時,存在少數以減法為原則的、追求精神上落落寡合也未嘗不是對於這個琳瑯滿目的世界的一種別致的補白。一如南宋禪師善能曾經説的:“人皆畏炎熱,我愛夏日長。熏風自南來,殿閣生微涼”那樣,在人人都追求激進濃麗的時候獨自品味固守清淡,也是一種態度,對於世界、對於歷史和對於自己負責的態度:與靜默、無名和恬淡長相廝守,時刻提醒自己不必對這個紛繁嘈雜的世界過分地牽腸挂肚。 從這三方面的考慮看來,藝術品的“無規律”和藝術家的“無為”是實現“空”的兩個側面。至此我的思路完成了一個令人滿意的迴圈。面對這神秘而空闊的世界,我無力爭強,就只能示弱。如此而已。 這些林林總總的線條,它們各自存在時看似沒有意義,但是當它們毫無規律地組成一個整體的時候,畫面就完整了。“豐富”和“空”在這裡實現了統一。平平淡淡和轟轟烈烈並無任何不同,對“空”的追求使我的生活態度發生了實質性的變化,我以為那是比在藝術上的探索更重要的事情,實際上,這兩者也是同一問題的兩個方面。曾幾何時,我也學會了像那些普通的老年人那樣每天出去散步,去河邊的花園,活動活動現在還並不十分僵硬、但行將越來越僵硬的腰和腿。時而靜靜地坐在樹下,心情平靜,已經過了喜歡深思的年齡,只是坐在那裏而已。有些時間裏,我都不思考;也有的時候,紛繁蕪雜的念頭接踵而來。這些念頭來去如風,彼此之間沒有任何關聯,它們只是對往事的一種非此即彼的回憶碎片而已。這種毫無規則的回憶碎片,它們的出現和消失,呈現一片沒有任何規則的亂數效果。某一瞬間,我會回憶起很多年前的一天,那一天沒有發生任何事,下一刻來臨之前,它(這段回憶)轉眼間已經煙消雲散,另一天的回憶則隨即浮現在眼前。值得一提的是這一天並不是剛剛想起的“那一天”的延續。即非它的“明天”,也不是它的“昨天”,而是不知道是前是後以及相隔多久,彼此之間難以構成任何關係。而這一天,也沒有發生任何事情。 我的創作還在喋喋不休中繼續著,但是我覺得自己現在很好。我等待著、思索著,思索著、等待著。忐忑不安,我已經想不起任何問題,抑或是那些問題都已經解決了,也有可能從頭到尾就根本沒有存在過任何問題。置身於這個毫無規律的、細緻而又真實的“空”的世界裏,我對於自己現在這種胸無大志的因循自守、寧靜內斂也相當滿意:我沒有做任何事。 |