選擇他的“破繭思考” 和大多數80年代成長起來的藝術家一樣,特殊時期歷煉的的鮮艷色彩,洶湧而至的西方哲學和現代繪畫思潮,令當時的藝壇應接不暇,而處於那個階段的藝術家更是“狼吞虎咽”地接應了這一切。李邦耀也不例外,當現實生活中的消費品牌開始進入到他的畫作中,轉變就在暗中萌芽,悄然地破繭。80年代前,人民購買所有的生活品都需要票據,當時的國有企業實行的是定量生産,要購買這些定量的東西首先需要購物券,其次還要有單位特別發出的購買該項物品的許可證,只有當所有的證據都齊全了,才能合理地擁有這個産品。海鷗牌相機、蝴蝶牌縫紉機等國産品牌成為當時的奢侈品,這種在現在看來因為經濟遲緩帶來的制約,並沒有制約住李邦耀尋求探索的心理。到90年代,國外品牌的入駐為國內消費品融入新的資訊,他將錄音機畫到《産品托拉斯》裏,將照相機畫到《物種起源》裏,試圖借用現實生活中與我們生存經驗有直接關聯的事物,去表達它背後存在的另一種真實的狀態。80後起的一代,可能會對《産品托拉斯》感到迷茫,創作于1992年的《産品托拉斯》,李邦耀用了盡可能平面的手法來涂繪,描述新出現的消費品,而消費品也在畫面中失去了人們熟悉的“質感”,更貼近於表達一種抽象的概念,這種創作會讓人不禁想起那個年代流行的“效果圖”畫法,所幸的是作品大幅的尺寸讓人們回驚眼前所見的仍然是一幅“油畫”。 那些定格在新中國經濟正開始繁榮時期的國産品牌,那些“新興”的日用品,是一個時代的符號,體現出來的消費文化具有時代的表徵性,是人們對於新消費品出現並且滋潤于生活的方方面面發出的欣喜感慨。《物種起源》系列作品是《産品托拉斯》的深化和延續,並且在繪畫語言上有了很大的提高和純化,尤其是豐富的灰色對比,顯示了畫家成熟高超的技藝。1992年首屆廣州雙年展上,李邦耀的《産品托拉斯》榮獲“優秀獎”。該展覽的學術委員會是這樣評價的:“這件近乎廣告化處理的波普作品在這次展覽的波普作品中較為突出,畫家將日常消費用具不假評判地置於畫面之中,引發一種具有批判性的警惕心態。圖像的簡潔與廣告化手法的大膽運用,構成了作品的特點,以區別於其他作品。我們認為授予‘優秀獎’是慎重並恰當的。”

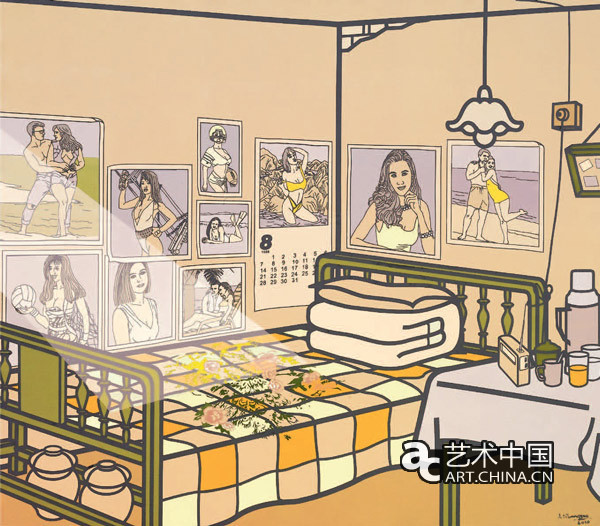

現代化進程中,借由商品散發出來的活力日漸強大,李邦耀敏感地意識到一個消費主義的時代即將到來。所以他果斷地借用波普的語言方式進行創作來表達自己的思考,寄情于畫,期待觀者能從畫中讀懂他的描述和表達。在創作中,他刻意地將繪畫性去掉,讓商品在畫作上呈現一個平面化的效果,進而影射出更多概念性的東西。他在追求創作的純粹,後果是有人將這些作品誤讀成商業廣告,或許這對他來説很不公平,但是他卻也不願意做過多解釋,因為他並不在乎別人怎麼説,觀者自有心,他很確定這麼清晰明瞭的創作是有人看得懂的,不管在哪個年代,有人知道我在説什麼,在幹什麼,那就足夠了。有感於讓•波德里亞的《消費社會》,他將自己的作品串上線索,讓一切都有跡可循,填補了人們在閱讀中遇到的間歇性空白。 確實,在當時人們的眼裏,這些所謂的“奢侈品”豐富了人們離開溫飽議題以外的消費世界,傳達出新中國最初的消費繁榮,和人們見到新産品的喜悅。李邦耀至今還能準確説出來那個年代對於奢侈品的精簡描述:“所謂的‘三轉一響帶咔嚓’中‘三轉’是代表縫紉機、手錶和自行車,‘一響’則是收音機,‘咔嚓’是最時髦的相機,被譽為當時結婚的‘五大件’,成為很多家庭的必備,這是當時公認的奢侈品,但是這個奢侈品在當時是比較貴的,而且比較稀缺,因為都是需要指標來購買的,另外它也是那個年代一個身份的象徵,和擁有者的權力,所以我覺得在那個年代物質消費品給人的影響,更多的是來自於精神佔有,還不是一個物質化的結果,但是90年代以後,人們對物品的追逐已經呈現出一個整體物質化的結果了。” 對於奢侈品和物質生活的看法,李邦耀自己是這樣理解的:“這些東西的出現帶來了新鮮和便利,我也是挺喜歡的,當年沒有足夠的實力去購買,現在生活條件好起來了,但是也沒有這個慾望了。”對於物質的需求,李邦耀認為:“適度地選擇自己需要的物品,就是最好的,會選擇某個品牌,可能是依據一定的品質參考和個人需要,但是絲毫沒有要佔有某種奢侈品的慾望。當下的大眾消費心理往往缺失一種理性的判斷,他們在商品的購買方面存在衝動性,衝動於品牌符號的效應,衝動於日常交流中人們互相攀比的消費現狀。為了不在日常生活中、不在品牌消費方面出現失語窘況,人們不自覺地産生了一種對品牌的依賴性,從最初的了解,到盲目崇拜。消費文化的繁榮必然帶來一系列品牌行銷的策略升級,所以我在這麼多年的研究物和人的關係中,創作的主題從‘物’進入到‘室內’,進入到‘家庭’,或者説進入到更多的個人空間裏去,就是在尋找人們物質觀念背後的價值判斷差異。不同的人在選擇物品的時候會有不同的愛好和審美情趣,我希望從我的作品中,觀眾能發現物品主人的價值觀,包括他的生活趣味,那麼畫作又同時地檢驗到了這個時代人們的價值判斷,最終匯聚成一個微觀的社會縮影。”或許連他自己也沒有想到在將來的時日裏,畫作中所有的這些“家電”都將成為時間的代表,或許這正是他思考後的用意,他要營造這樣一種回憶,用自己的方式,自己的創作來記憶時代,留下曾經的情感,這比文字的記載要珍貴得多,也意蘊深遠得多,不得不説他的思考帶有前瞻性。 多年後的今天,拾起昔日的創作,畫面中的物件雖已離這個時代遠去,但是畫框裏屬於自己的顏色和線條又是那樣熟悉和靠近,將那些遙遠的回憶瞬間喚醒。

|