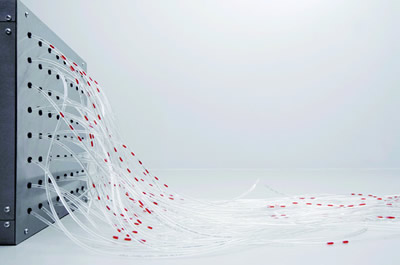

(德國)Julius Popp 點動 2004-2006年 裝置 不銹鋼,電子元件,水管等 (德國)Julius Popp 點動 2004-2006年 裝置 不銹鋼,電子元件,水管等 “延展生命”國際新媒體藝術三年展近日在中國美術館進行,展覽通過來自30多個國家新媒體藝術家的作品表達了對人類生存方式的反思。對於大多數觀眾來説,這也是一次全新的觀展體驗,藝術作品隨著周邊環境變化而改變,讓觀眾在和作品産生互動的過程中去理解、思考。比利時藝術家勞倫斯·馬斯塔夫(Lawrence Malstaf)的作品Nemo Observatorium就是讓參觀者在一個充滿塑膠泡沫顆粒的巨大、透明聚酯圓筒裏感受由5個強力風機吹得泡沫顆粒漫天紛飛的感覺,狂風的風眼處則是一片安寧,如冥想般催眠。乍看上去,這個裝置蔚為壯觀,人們可以追蹤其迴圈的圖案,注視三維像素的不同層次,或者聆聽其瀑布般的聲音。這件作品可被看作是一個訓練人在多變環境中尋找內心平靜的儀器,在一段時間後,空間似乎被放大,而人逐漸失去對時間的意識。 國內大眾對新媒體藝術可能並不是很了解,實際上它就在我們身邊萌發。新媒體藝術家通過不一樣的科技手段,用不同的媒介和方法去表達他們的作品。國內的新媒體藝術家通常喜歡使用錄影和機動裝置作為他們的表達方式。也有一些先鋒藝術家嘗試利用網路、電子、數字和生物等媒介,利用新興科技作為他們的表現手段,從而和大眾的生活體驗更為貼近,也更為有趣。新媒體藝術在不經意間進入到了現代藝術的各個領域,如今的新媒體藝術是一門非常綜合和交叉的學科,它的表現手段也是多樣化的。 從某種角度來説,“新媒體”是相對的、變化的、具有時間概念,也一直伴隨著藝術的發展而發展。就如15世紀歐洲人通過亞麻油調和顏料完成油畫,就如路易·達蓋爾發明照相機促使了攝影藝術的産生,到了20世紀,數字相機、攝影機又衍生出錄影藝術。當下,隨著人工智慧、電子、數位、網路、航太、生物等科技發展,藝術家們有了更多嘗試、創作和表達的途徑,“新媒體”預示著更多可能性,也帶給人們更多欣賞和思考空間。 新媒體藝術可以追溯到19世紀後期移動攝影的發明和一系列電子電器的發展。上世紀80年代的氖氣燈(霓虹燈)盛行,不僅給人們帶來美麗的夜晚,也逐漸地改變和豐富了人們的生活。藝術家布魯斯·瑙曼(Bruce Nauman)就用了霓虹燈創作了一系列觀念藝術作品,以此反思那個時代。他的作品就像酒吧廣告,又像商店標誌,然而表達的卻是語言哲學。電視機問世,視頻技術發展而産生錄影藝術,這些都讓我們的視覺聽覺得到了延展。直至今日,錄影藝術仍然是很多藝術家所熱衷的表現形式。涌現出了很多知名的人物:白南準(Nam June Paik)、彼得·坎普斯(Peter Campus)、加裏·希爾(Gary Hill)、比爾·維奧拉(Bill Viola)、托尼·奧爾斯勒(Tony Oursler)等。他們的作品被眾多機構和個人爭相收藏。 1996年之後,隨著科技飛躍發展,産生了很多不同形式的新媒體藝術:網路、互動、虛擬、機器人、軟體、資訊、數字、電子藝術……澳大利亞的媒體藝術家傑弗裏·邵被視為互動式數字電影領域內國際研究者中的關鍵人物之一,他也對沉浸式的數字體驗做出了巨大的貢獻。他的作品能將觀眾融入其中。 互動裝置也是格外吸引人的藝術形式,比如,丹尼爾·羅詹的《木鏡》由830塊木塊組成,藏在《木鏡》中的攝影機捕捉著作品前的一舉一動,並且通過電腦信號處理將影像通過黑白陰影通過木塊本身不同的色澤,利用木塊傾斜的陰影,響應成每個畫素影像的明暗度,令觀眾實時地看到畫框中的像素畫。凱西·瑞斯則通過軟體代碼生成各種令人驚嘆的作品,藝術家利用特殊的紋理以及演算法組合繪製出了常規手法難以實現的藝術品,這些藝術品中或是攝取,模擬了自然以及宇宙的元素,或是從哲學語境中探尋混沌和模糊哲意。 |