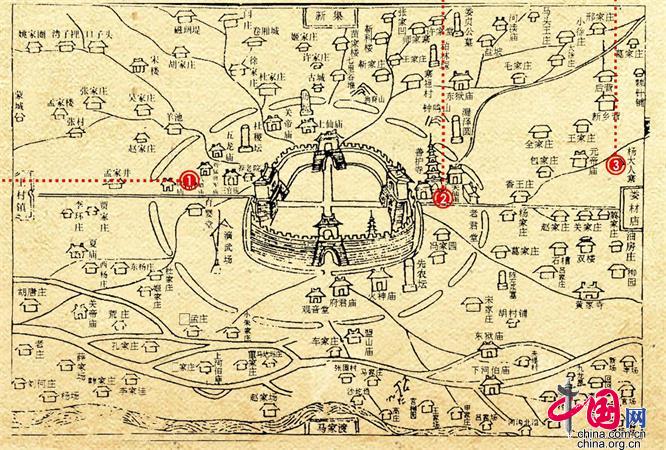

新鄉市平原示範區原武鎮是著名的魚米之鄉,歷史文化名鎮,歷史上原武曾為原武縣,古因“地平近九達之瞿,自昔為戎馬之場”得名,後因“中國第一米--原陽大米”發源地揚名。據史記載,原武歷史可追溯至西元前671年,距今已有2690年之久。原武在春秋至戰國前期稱扈,戰國中後期至漢高祖四年稱卷縣,漢高祖五年(西元前202年),在卷縣境內設原武縣,兩縣同屬河南郡,之後在漫長的歷史中分分合合。1950年3月,平原省人民政府通令:原武、陽武二縣正式合併,定名為原陽縣。2010年2月由原陽縣劃入新鄉市平原示範區。原武縣舊城所在地就是今天的原武鎮。

原武鎮位於新鄉市平原示範區核心區,交通網路便利,京港澳高速、原焦高速、鄭焦晉高速、311省道、G107復線、石武客專、鄭濟高鐵貫穿全境,公鐵兩用橋兩地連接,天然屏障變通途,一河之隔南接鄭州,北望新鄉主城,區位優勢明顯。歷史古跡有建於北宋的玲瓏塔、明代的城隍廟和五龍池、漢周亞夫墓(柏林冢)。民間藝術有始於唐代的原武盤鼓。

老縣城圖

原武歷史古跡

玲瓏塔又名徽塔,也叫雁塔,位於平原示範區原武鎮的東關,311省道旁邊,原為原武鎮善護寺內的附屬建築物。該塔建於宋徽宗崇寧四年(西元1105年),平面六角十三級倣木結構樓閣式磚塔,有塔銘記載明萬曆辛醜年間(西元1601年)重修,全高約47.25米。古塔層級均為奇數,唯此塔是十二層,成偶數。原因是這裡自古以來是黃泛區,塔的底層已被泥沙淤在地下,地面上只能看到十二層,地下一層,正門為原塔二層的窗戶改裝而成。據明萬曆辛醜(西元1601年)《重修寶塔記》記述,善護寺原規模宏大,有大雄寶殿及眾多僧人。重修寶塔由虔誠會首師君士和僧人悟節主持,善人趙仁偕、趙九時、趙九思等人施工。清代善護寺失火,寺毀塔存,塔頂鐵剎、覆缽、相輪猶存。

1963年6月,河南省公佈其為第一批省級重點文物保護單位。2013年3月5日,國務院印發《關於核定並公佈第七批全國重點文物保護單位的通知》,核定公佈了第七批全國重點文物保護單位,玲瓏塔名列其中。

城隍廟始建於明洪武二年,城隍廟坐北向南,由頭門、大殿、拜殿、寢殿、寢宮等組成。在城隍廟後院有廣生殿、眼光殿,西跨院有魯班廟、火神廟,東跨院有東嶽廟、呂祖廟、土地廟,西跨院有藥王廟。城隍廟位於原武鎮糧所院內,存有大殿等古建築三座。2016年1月22日,原武鎮城隍廟被列為省級文物保護單位。

五龍池五龍池古已有之,無確切年代記載。萬曆十五年大旱,知縣吉穆發現原武西城門外的三官廟後面,有一水池,俗稱五龍池,遇旱祈雨必應,就召集數千名百姓在池北築臺建廟。五龍池位於原武鎮西關村與西街村交界處,池四週有磚砌矮墻,池後有五龍廟。1989年,用打漿泵對池進行清淤時發現五個泉眼,池東有一磚砌水道,通往原護城河。2010年4月22日,原武鎮五龍池被列為縣級文物保護單位。

周亞夫墓又稱柏林冢,明萬曆十九年(1591年),由原武知縣張祥重建。當時,原武知縣張祥在原武城東北七里地處,發現有三十余長的磚面,周圍有看似年代久遠的黃土,張祥經過調查,得知是西漢條侯周亞夫墓,便用自己的俸祿置地十畝,栽上柏樹,樹立墓碑,並在墓地四週立有石柱作標記。周亞夫墓位於原武鎮小村南約二里餘地。

原武歷史名人

周勃西漢丞相,封絳侯,原陽縣原武鎮二郎廟村(已湮)人。身為武將,周勃助劉邦打天下英勇無比,連攻下40余座城池。和陳平合謀,誅殺諸呂,立漢文帝,又親挽皇帝璽,交于劉邦第四子劉恒(即漢文帝)。

周亞夫周勃次子,西漢丞相,封條侯,原陽縣原武鎮二郎廟村(已湮)人。以“細柳屯軍,治軍嚴明”而聞名。原國防部長張愛萍在1986年為周亞夫故里題詞“治軍嚴明,一統大業”。現有周亞夫墓,在原武鎮小村南,墓冢高大,翠柏成林,俗稱“柏林冢”。周亞夫祠在今磁固堤村。

婁師德(西元630年—西元699年),字宗仁,唐朝丞相,謚貞公。一生以“偉岸大度,氣量寬厚”著稱,曾推薦唐代名相狄仁傑為丞相。成語“唾面自幹”即由韋婁師德寬厚大度的故事而來。他文武兼備,謙恭大度,列青史、享世祀,其德、才、量、行,足以服當時而訓後世,故後人讚譽他“才猷兼將相,度量納乾坤”他出將入相四十年,七十歲仍充天兵軍大總管,卒于任上,贈涼州都督,謚曰“貞”。今原武鎮東關仍保留有“婁師德紀念館”。

楊再思 (約西元640年—西元709年),唐朝丞相,原武鎮楊大寨村人,是一位以風趣世故而著稱的宰相。他歷事四主,仕途通達。在高宗、中宗、睿宗、武皇期間先後擔任天官員外郎、左右肅政臺御史大夫、同鳳閣鸞臺平章事(宰相)、戶部尚書、中書令、侍中、內史、尚書右仆射加光祿大夫,封鄭國公,穩稱四朝元老。其為人“巧而圓滑,能得人主微旨”。增特進,并州大都督,陪葬乾陵,謚號“恭”。(陸建斌、李修朝、李玉磊)