這個季節正是內蒙古最美的時節,綠色未退、秋意正濃。田野裏、牧場上處處洋溢著豐收的喜悅。牧場上,牧草已經打成捆星辰般灑落在草原上;田野裏,莊稼沉甸甸地等待著人們收穫,而將農牧民和幸福日子連接起來的是那一條條如黑色鍛帶般綿延遠方的“四好農村路”。

千里之行始於足下。牢記習近平總書記囑託,內蒙古正在努力把農村公路打造成為幸福小康路、平安放心路、特色致富路、優美舒心路。

黨的十八大以來,習近平總書記多次就農村公路發展作出重要指示,要求建好、管好、護好、運營好農村公路,對農村公路助推廣大農民脫貧致富奔小康寄予了殷切期望。他強調,近年來“四好農村路”建設取得了實實在在的成效,為農村特別是貧困地區帶去了人氣、財氣,也為黨在基層凝聚了民心。

交通運輸部對內蒙古工作充分肯定,交通運輸部黨組書記楊傳堂、部長李小鵬,曾在2016年與自治區領導就內蒙古“四好農村路”建設工作成效相互致信。

五旗縣入選全國“四好農村路”示範縣

2015年12月,自治區交通運輸廳下發《關於開展“四好農村路”建設活動方案的通知》,提出了內蒙古“四好農村路”建設活動的工作目標和任務,創建標準、措施和要求。按照方案要求,各盟市共向自治區推薦“四好農村路”示範縣14個,經自治區交通運輸廳對盟市推薦的示範旗縣進行了督導考核,並按照交通運輸部“四好農村路”建設督導考核評分標準進行評分,確定開魯縣、達拉特旗、喀喇沁旗、五原縣、準格爾旗、松山區6個旗縣區為全區第一批自治區級“四好農村路”建設示範旗縣。2017年3月,自治區交通運輸廳印發了《“四好農村路”督導考評辦法》,並對督導考核情況進行通報。2017年,喀喇沁旗、達拉特旗、開魯縣入選首批全國“四好農村路”示範縣;在今年9月7日召開的全國“四好農村路”現場會上,內蒙古喀喇沁旗、開魯縣、達拉特旗、準格爾旗、五原縣5個旗縣成為全國“四好農村路”示範縣。

“四好農村路”建設,把農民增收的路子鋪到家門口,把農業和農村經濟結構調整的路子修到家門口,把推進城鎮化進程的路子通到家門口,讓農村更強、農民更富、鄉村更美。

“建好”是硬任務

走進巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮5萬畝“改鹽增草(飼)興牧”示範項目區,平坦的瀝青路兩側,一行行楊柳生機盎然,一塊塊條田寬展平整,一道道溝渠配套相連,豐收的小麥田、牧草田、水稻田點綴其間,一幅田成方、路成網、渠相連、樹成行的田園畫卷映入眼簾。該項目區是巴彥淖爾市最具代表性的集中連片鹽鹼區,目前項目區已建成各等級通村路、産業路63.6公里,總投資3500萬元。土地改良以後,項目區因地制宜,重點發展耐鹽牧草産業、生態迴圈養殖業、鄉村旅遊産業、光伏扶貧産業四大産業,昔日白鹼漫漫、貧瘠荒涼的鹽鹼灘正在變身米糧川。

在農村公路建設中,五原縣以完善農村路網結構為重點,落實政府主體責任,通過“六個一點”多元籌資模式(項目支撐一點、部門幫扶一點、企業墊付一點、財政獎補一點、外出人士捐助一點、群眾籌資投勞一點),在2016年和2017年,完成農村交通基礎設施投資14.8億元,新改建農村公路1000公里,暢通建制村23個、自然村150個,實現了通村公路全覆蓋。特別是創建“四好農村路”示範縣以來,五原縣重點聚焦全縣39個貧困村,新建通村公路600公里,實現了貧困村公路通暢工程全覆蓋。在建設過程中,始終將工程品質放在首位,力爭將每一條農村公路打造成為“品質工程”。在每個項目的建設過程中,嚴格落實“七公開”制度基礎上(建設規劃、補助政策、招投標、施工管理、品質監管、資金使用、工程驗收),採取“微信群監督”的辦法(即每個項目由建管辦建立一個包括群眾監督員在內的“朋友圈”,第一時間反饋施工現場圖片和實況視頻),項目建設保持5年“程式零違紀、群眾零陳情、企業零投訴”,真正修建群眾心中的“品質路”“放心路”;堅持走生態之路,有序推進農村公路沿線同步配套跟進,積極打造文化之路、景觀之路,建成了縣道723、鄉道301等一批“四好農村路”示範項目。

黨的十八大以來,內蒙古按照“建管護運”一個不能少、“暢安舒美”一個不能缺的發展理念,切實把農村牧區公路發展擺到全區交通運輸工作的重要位置,始終堅持以瞄準通村路、建設扶貧路、銜接聯網路、疏通旅遊路、拓寬小油路和連通林區路等為建設重點,農村牧區公路通暢水準快速提升。5年間,全區累計完成農村牧區公路建設投資715億元,新改建農村公路7.3萬公里,新增通瀝青水泥路嘎查村5996個。到2017年底,全區農村公路總里程達到15.9萬公里,具備條件的嘎查村全部通瀝青水泥路。提前3年實現“十三五”規劃目標,瀝青路水泥路通到了農牧民的房前屋後,通到了老百姓的田間地頭。

“管好”是硬功夫

2017年,準格爾旗在龍口鎮馬柵至大佔公路投入20萬元,設置一處全自動智慧限高架。在農村公路管理中,該旗採取“政府主導、部門負責、群眾參與、綜合治理”的原則,實行“縣道縣管、鄉道鄉管、村道村管”的運作機制。2017年,成立了準格爾旗交通運輸綜合執法局和鄉級綜合執法局,進一步建立健全了“旗有路政員、鄉(鎮)有監管員、村有護路員”的公路管理體系,切實加強農村公路建設管理、養護管理、路政管理和安全管理工作。

開魯縣積極構建符合農村公路特點的管理體制與機制,構建了縣鄉村三級管理體系,在全縣鎮村設立管理機構,建立了縣有路政員、鄉有監管員、村有護路員的路産路權保護隊伍,管理機構設置率達100%;充分調動農民群眾愛路護路積極主動性,大力發展林下經濟,誰承包、誰負責、誰受益,各鎮場負責整體規劃、監督指導,農戶負責房前屋後公路的林下種植,引導群眾參與“四好農村路”建設,村規民約制定率達100%,群眾愛路護路意識不斷增強;同時,加大執法力度。堅持依法治路,堅決整治農村公路沿線不規範廣告、橫幅、非公路標誌牌及擺攤設點、佔道經營等影響公路安全暢通的行為,對農村公路超限運輸開展集中治理,農村公路超限運輸率控制在4%以內。此外,該縣還大力開展“美麗鄉村路”建設,堅持“建成一條、綠化一條”,路面常年保持整潔、無雜物,邊溝排水通暢。目前,全縣具備條件的農村公路全部實現路田分家、路宅分家,暢安舒美的通行環境正在形成。

近年來,內蒙古按照“縣道縣管、鄉道鄉管、村道村管”的分級管理體制,深入落實縣、鄉、村公路管理養護主體責任,不斷深化農村牧區公路管理養護體制改革,推動鄉村管理養護機構的建立。5年間,全區鄉村兩級成立養護機構1400個,為建立農村牧區公路管養長效機制奠定了基礎。到2017年底,鄉村公路移交里程達到63815公里,鄉村兩級設置養護機構近2500個、管養人員達 7900多人,打開了農村公路管養長效機制的通道。在開展“四好農村路”建設中,自治區交通運輸廳從2016年起進一步深化農村公路管理養護體制改革,出臺了《改革指導意見》,有計劃、有步驟的將鄉、村公路向蘇木鄉和嘎查村進行移交,真正讓農村牧區公路路有所屬,回歸“娘家”,確保到2020年底,切實構建起“政府主導、責任明確、分級管理、運轉高效”的運作機制。

“護好”是硬指標

圍繞“四好農村路”建設,內蒙古不斷在“護好”上下功夫,各級政府根據不同地區的不同情況積極出措施、想辦法,有的採取了政府出資購買服務、有的採取鄉村統一組織管護,有的採取承包到戶分散經營等模式,使鄉村公路列養率不斷提高。許多旗縣在財政緊張的情況下,還為農村牧區公路增加了事業編制,並將管養人員工資納入財政預算。自治區本級累計投入專項養護資金23.8億元,改造危橋885座,實施生命安全防護工程9021公里,增設標誌標牌16378塊。農村公路優良中等以上里程佔比達到75%。“以縣為主、分級負責、群眾參與”的養護格局初步形成。到2017年底,全區農村牧區公路納入養護里程15.2萬公里,列養率達96%。

在“四好農村路”養護中,各地還因地制宜探索了新的養護模式:達拉特旗用“誠信”加強路産路權保護,依法加強控制區管理和路政巡查,路政案件結案率100%,鎮村完善農村公路管理站、村道管理議事機構,鄉規民約、村規民約制定率100%,已配備兼職管路護路人員400多名;旗政府出臺《農村公路超限超載車輛治理工作實施方案》,多方協調並進行聯合監督,2016年至2017年共檢測貨運車輛18.4萬台次,檢測貨物425.2萬噸,查處超載車輛383台次,卸載貨物1170噸;充分發動群眾參與,依託《農村牧區農牧戶道德誠信體系建設實施方案》,構建起全旗道德誠信體系數據庫,以農牧民家庭為單位逐一建檔。對農牧民日常護路管路等行為進行監控和劃分,考核結果以紅黑榜公佈,80分以上進紅榜、60分以下進黑榜。紅黑榜的農牧民在農村信用金融信貸服務,地方性獎補政策享受及子女入學、先進典型評選等方面區別對待,獎勵懲治並行,規範村民行為,做到村民的路村民管護,村民的事情村民監督。

五原縣構建起了“縣道有段、鄉道有站、村道有所”的管理體系,組建了572名鎮村監管員、護路員隊伍並將管護經費和人員工資全額列入縣財政預算,有效解決了一般性日常養護問題。同時落實縣、鎮、村三級“路長制”,並將農村公路養護指標納入年度責任目標考核,嚴格考評。

準格爾旗建立“旗為主體、行業指導、部門協調、社會參與”的工作機制,切實做到“專群結合、有路必養”。農村公路列養率達到100%,優良、中等路率達到80%。從2015年開始,該旗每年列入財政預算的養護費增加到1500萬元,所有農村公路縣道由旗農村公路養護管理所採取雇用沿線群眾日常清掃保養與專業化隊伍大中小修相結合的模式進行養護;鄉村水泥路及砂石路由所在鄉鎮農村公路養護管理站配備專人進行養護。同時,嚴格監督考核,層層簽訂責任狀,考評結果與責任主體的工作績效、評先評優、獎罰體系掛鉤。

“運營好”是硬要求

按照重點瞄準鄉村,優先聚焦客運,努力發展公交的工作思路,內蒙古不斷完善候車廳、招呼站等農村牧區公路客運基礎配套服務設施,全區新建農村牧區客運站16個,形成了以旗縣為中心、鄉鎮為節點、建制村為網點的連接國省幹線、貫通城市鄉村的農村客運網路。截至2017年底,全區已建成蘇木鄉級客運站574個,招呼站和候車亭1744個,全區所有蘇木鄉鎮和99.37%的嘎查村實現通客運班車,物流網點遍及鄉村,群眾出行難、運輸難、乘車難的“三難”問題得到基本解決。

配合“四好農村公路”建設,各地也結合當地産業特點,奇招頻出。

五原縣將農村公路構築成鄉村振興路、特色産業路、生態旅遊路和脫貧致富路與鄉村振興緊密聯繫。將農村公路建設作為鄉村振興的重要抓手,依託“智慧交通”系統,實現車輛預約、包車定制、鄉村貨的、運營監管等服務手段;採取多點建站發車、區域迴圈運營的辦法,減少多車同線空駛概率,並通過主線串連、熱線延伸,扶持早進城、晚回鄉的駐村班車,確保行政村通客運班車率始終穩定在100%;大力推進城鄉客運一體化進程,通過積極開通城鎮公交車、優化中長途班線,以及延伸城區公交路線等措施,擴大公共交通覆蓋範圍,公交化覆蓋半徑向30公里擴展;採取上級資金補助與地方配套相結合的辦法,加快鎮村客運站點建設,近兩年累計投資247.5萬元,建設鎮級客運站2個、招呼站和候車亭14個,群眾的出行和運輸條件得到了較大的改善。

準格爾旗依託四通八達的農村公路,加快推進農村物流網路節點建設,全面提升農村物流站點服務能力和水準。已發展設施農業示範基地1.8萬畝、養殖園區12個,培育養殖大戶278戶、農民專業合作社1261家、農牧業産業化重點龍頭企業23家、種養加流通企業37家,註冊農畜産品商標68個,“高原露”“農鄉豐”“漠菇”“巨合灘”等知名農畜品牌已經打響。通過電商平臺的推廣,發佈陽光超市網路商城、淘不出手等共計10余個品牌的産品,當地特産鹼地大米、小雜糧和本地農産品,統一搭乘“網際網路快車”,銷往北京、上海、深圳等一線城市及全國各地。

鄉村更美麗百姓更富裕

農村牧區公路是保障農牧民群眾生産生活的基本條件,是基層群眾交通運輸獲得感最直接的來源之一,是農牧業和農村牧區發展的基礎性設施,更是社會主義新農村新牧區建設的重要支撐。“四好農村路”的建設,開啟了鄉村産業結構調整和鄉村振興的新路。

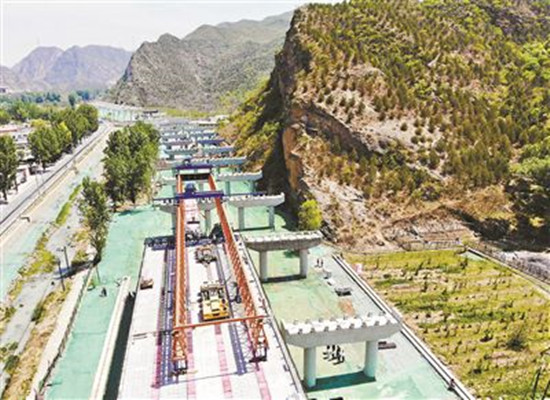

喀喇沁旗擁有獨特的自然人文景觀和毗鄰馬鞍山景區的自然條件,在過去,卻由於公路不暢通,旅遊業得不到開發。馬鞍山——雷家營子——宮家營子——馬鞍山自然風景區迴圈旅遊圈的旅遊公路建設完成後,帶動當地旅遊業蓬勃發展。經營農家樂的張瑾説:“馬鞍山景區中的農家樂在不到兩年的時間裏,由最初的2家發展到現在的30多家。當地漫山遍野的山葡萄,不僅為農民帶來更多收入,而且成為夏秋季節遊客們旅遊的好去處,遊客們自己摘果釀酒成為一種樂趣,百姓的收入也由此增加了。“四好農村路”建設不僅給人民群眾的出行帶來了巨大的便捷,更給喀喇沁旗旅遊産業帶來源源不斷的遊客,不僅讓商品走出去更讓遊客走進來,讓生態旅遊成為人民群眾增收的一大項目。2017年,全旗旅遊收入為12.2億元,當地居民每人平均可支配收入10205元。

五原縣將農村公路構築成鄉村振興路、特色産業路、生態旅遊路和脫貧致富路,該縣堅持“公路圍著産業建,産業圍著公路轉”,圍繞葵花、肉羊,設施農業等特色優勢産業,通過農村公路將八里橋現代農業園、食品工業園、5萬畝“改鹽增草(飼)興牧、鋤禾、巴美、潤海源、金草原等138個産業園區串點成線、以點帶面,實現了産業連片開花;依託完善的公路網,充分融合地方文化和特色旅遊元素,先後建成河套農博苑、抗戰紀念園、巴美田園綜合體、聯星光伏新村等29個旅遊景區景點,建成一批宜居、宜業、宜遊的美麗鄉村和特色小鎮,成為縣域經濟增長新亮點;同時,始終將改善貧困地區交通條件和貧困戶增收擺在優先位置,全面實施交通扶貧工程,全縣39個貧困村新建通村公路400公里,實現貧困村公路通暢工程全覆蓋;將公路養護納入精準幫扶計劃,雇傭120名貧困群眾擔任本村護路員,實現脫貧致富。

“要想富,先修路。這句話説的太對了!要是沒有這麼好的路,咱這菜還沒出村就被顛爛了,更別説運到外地了。”達拉特旗林原村鄭守壩蔬菜經紀人訾永軍説,“路通了,車可以直接開到田間地頭;路寬了,貨車可以直接開進倉庫,就地裝運。”據了解,僅蔬菜一項,就讓這個的村民每年每人平均就增收3000元。

公路通,百業興。“晴天一身土、雨天一身泥”正成為歷史,農民“出門硬化路、抬腳上客車”逐漸變為現實。

全面奔小康,關鍵在農村;農村奔小康,基礎在交通。全區交通運輸系統將進一步增強推進新時代“四好農村路”建設的責任和自覺,站在實施鄉村振興戰略、打贏脫貧攻堅戰的政治高度,把“四好農村路”建設作為交通強國建設的開局篇,努力推動全區農村牧區公路建設再上新臺階。力爭到2020年實現全區農村牧區路網結構明顯提升、公路管理水準明顯提升、養護水準明顯提升、運輸均等化水準明顯提升“四個明顯提升”。